Kreuzer, Zur Deutung einiger Standbilder am Preiburger Münsterturm

13

spitzen, wie wenn sie aus Ehrfurcht dasselbe nicht als „bloß gesalbten Königs" durch eine „Ölbüchse"

anzufassen wagte. Marmon bezieht dies auf das be- in der Hand wird gleichfalls kein Beispiel aufzu-

kannte, von Schiller im „Graf von Habsburg" be- treiben sein. Zudem gehörte die Salbung von An-

sungene Vorkommnis im Leben Rudolfs von Habs- fang an nicht minder zum Ritus der Kaiser-, als zu

bürg, glaubt daher in dieser Gestalt eben diesen dem der Königskrönung.

König, in der andern dessen Gemahlin, Anna von Bader hat dann in den beiden gekrönten Figuren

Hohenberg-Haigerloch, suchen zu sollen. Dabei der dritten Figurenreihe im Gegensatz zu der zwei-

übersieht er aber, dass letztere Figur ebenso die ten offenbar deswegen Kaiser erblicken wollen, weil

eines Mannes ist, wie die erstere,

und dass jenes Vorkommnis keinen

Anlass böte, dem König das Ci-

borium in die Hand zu geben. Es

wurde in der Einleitung bereits

darauf hingewiesen, dass nament-

lich die Kronen der beiden Könige

darauf hindeuten, dass die Figuren

schwerlich später, keinesfalls viel

später als 1230 geschaffen wurden,

und zwar gleichzeitig mit der Wim-

perggruppe. An Rudolf von Habs-

burg ist somit nicht zu denken,

ganz abgesehen von dem keines-

wegs freundlichen Verhältnisse der

Freiburger Grafen zu ihm1 und

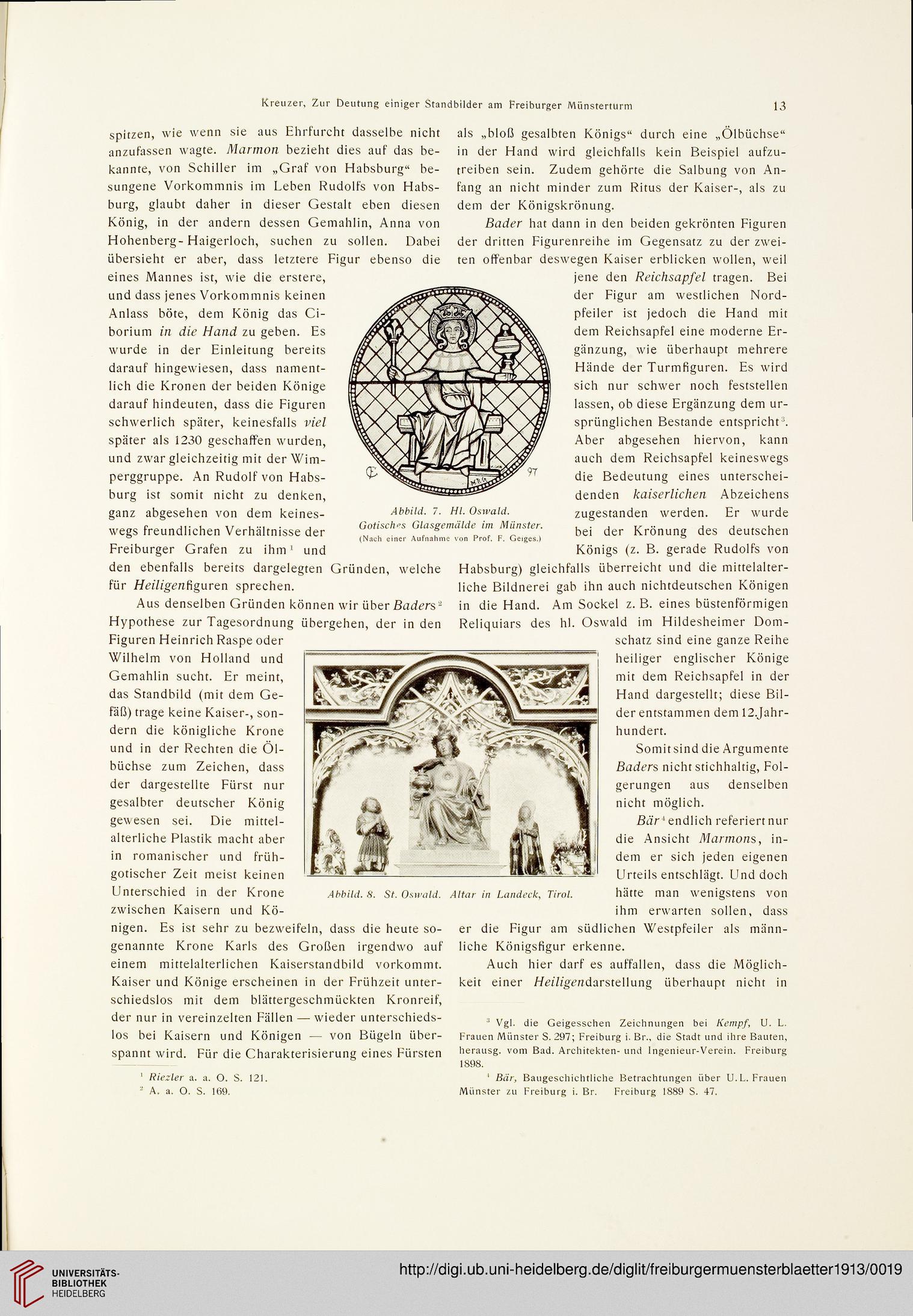

Abbild. 7. Hl. Oswald.

Gotisches Glasgemälde im Münster.

(Nach einer Aufnahme von Prof. F. Geiges.)

jene den Reichsapfel tragen. Bei

der Figur am westlichen Nord-

pfeiler ist jedoch die Hand mit

dem Reichsapfel eine moderne Er-

gänzung, wie überhaupt mehrere

Hände der Turmfiguren. Es wird

sich nur schwer noch feststellen

lassen, ob diese Ergänzung dem ur-

sprünglichen Bestände entspricht3.

Aber abgesehen hiervon, kann

auch dem Reichsapfel keineswegs

die Bedeutung eines unterschei-

denden kaiserlichen Abzeichens

zugestanden werden. Er wurde

bei der Krönung des deutschen

Königs (z. B. gerade Rudolfs von

den ebenfalls bereits dargelegten Gründen, welche Habsburg) gleichfalls überreicht und die mittelalter-

für Heiligenfiguren sprechen. liehe Bildnerei gab ihn auch nichtdeutschen Königen

Aus denselben Gründen können wir über Baders2 in die Hand. Am Sockel z. B. eines büstenförmigen

Hypothese zur Tagesordnung übergehen, der in den Reliquiars des hl. Oswald im Hildesheimer Dom-

Figuren Heinrich Raspe oder

Wilhelm von Holland und

Gemahlin sucht. Er meint,

das Standbild (mit dem Ge-

fäß) trage keine Kaiser-, son-

dern die königliche Krone

und in der Rechten die Öl-

büchse zum Zeichen, dass

der dargestellte Fürst nur

gesalbter deutscher König

gewesen sei. Die mittel-

alterliche Plastik macht aber

in romanischer und früh-

gotischer Zeit meist keinen

Unterschied in der Krone

zwischen Kaisern und Kö-

nigen. Es ist sehr zu bezweifeln, dass die heute so-

genannte Krone Karls des Großen irgendwo auf

einem mittelalterlichen Kaiserstandbild vorkommt.

Kaiser und Könige erscheinen in der Frühzeit unter-

schiedslos mit dem blättergeschmückten Kronreif,

der nur in vereinzelten Fällen — wieder unterschieds-

los bei Kaisern und Königen — von Bügeln über-

spannt wird. Für die Charakterisierung eines Fürsten

1 Riezler a. a. O. S. 121.

- A. a. O. S. 169.

Abbild. S. St. Oswald. Altar in Landeck. Tirol

schätz sind eine ganze Reihe

heiliger englischer Könige

mit dem Reichsapfel in der

Hand dargestellt; diese Bil-

der entstammen dem ^.Jahr-

hundert.

Somitsind die Argumente

Baders nicht stichhaltig, Fol-

gerungen aus denselben

nicht möglich.

Bär1 endlich referiert nur

die Ansicht Marmons, in-

dem er sich jeden eigenen

Urteils entschlägt. Und doch

hätte man wenigstens von

ihm erwarten sollen, dass

er die Figur am südlichen Westpfeiler als männ-

liche Königsfigur erkenne.

Auch hier darf es auffallen, dass die Möglich-

keit einer HeiligendarsttUung überhaupt nicht in

:J Vgl. die Geigesschen Zeichnungen bei Kempf, U. L.

Frauen Münster S. 297; Freiburg i. Br., die Stadt und ihre Bauten,

herausg. vom Bad. Architekten- und Ingenieur-Verein. Freiburg

1898.

' Bär, Baugeschichtliche Betrachtungen über U.L.Frauen

Münster zu Freiburg i. Br. Freiburg 1889 S. 47.

13

spitzen, wie wenn sie aus Ehrfurcht dasselbe nicht als „bloß gesalbten Königs" durch eine „Ölbüchse"

anzufassen wagte. Marmon bezieht dies auf das be- in der Hand wird gleichfalls kein Beispiel aufzu-

kannte, von Schiller im „Graf von Habsburg" be- treiben sein. Zudem gehörte die Salbung von An-

sungene Vorkommnis im Leben Rudolfs von Habs- fang an nicht minder zum Ritus der Kaiser-, als zu

bürg, glaubt daher in dieser Gestalt eben diesen dem der Königskrönung.

König, in der andern dessen Gemahlin, Anna von Bader hat dann in den beiden gekrönten Figuren

Hohenberg-Haigerloch, suchen zu sollen. Dabei der dritten Figurenreihe im Gegensatz zu der zwei-

übersieht er aber, dass letztere Figur ebenso die ten offenbar deswegen Kaiser erblicken wollen, weil

eines Mannes ist, wie die erstere,

und dass jenes Vorkommnis keinen

Anlass böte, dem König das Ci-

borium in die Hand zu geben. Es

wurde in der Einleitung bereits

darauf hingewiesen, dass nament-

lich die Kronen der beiden Könige

darauf hindeuten, dass die Figuren

schwerlich später, keinesfalls viel

später als 1230 geschaffen wurden,

und zwar gleichzeitig mit der Wim-

perggruppe. An Rudolf von Habs-

burg ist somit nicht zu denken,

ganz abgesehen von dem keines-

wegs freundlichen Verhältnisse der

Freiburger Grafen zu ihm1 und

Abbild. 7. Hl. Oswald.

Gotisches Glasgemälde im Münster.

(Nach einer Aufnahme von Prof. F. Geiges.)

jene den Reichsapfel tragen. Bei

der Figur am westlichen Nord-

pfeiler ist jedoch die Hand mit

dem Reichsapfel eine moderne Er-

gänzung, wie überhaupt mehrere

Hände der Turmfiguren. Es wird

sich nur schwer noch feststellen

lassen, ob diese Ergänzung dem ur-

sprünglichen Bestände entspricht3.

Aber abgesehen hiervon, kann

auch dem Reichsapfel keineswegs

die Bedeutung eines unterschei-

denden kaiserlichen Abzeichens

zugestanden werden. Er wurde

bei der Krönung des deutschen

Königs (z. B. gerade Rudolfs von

den ebenfalls bereits dargelegten Gründen, welche Habsburg) gleichfalls überreicht und die mittelalter-

für Heiligenfiguren sprechen. liehe Bildnerei gab ihn auch nichtdeutschen Königen

Aus denselben Gründen können wir über Baders2 in die Hand. Am Sockel z. B. eines büstenförmigen

Hypothese zur Tagesordnung übergehen, der in den Reliquiars des hl. Oswald im Hildesheimer Dom-

Figuren Heinrich Raspe oder

Wilhelm von Holland und

Gemahlin sucht. Er meint,

das Standbild (mit dem Ge-

fäß) trage keine Kaiser-, son-

dern die königliche Krone

und in der Rechten die Öl-

büchse zum Zeichen, dass

der dargestellte Fürst nur

gesalbter deutscher König

gewesen sei. Die mittel-

alterliche Plastik macht aber

in romanischer und früh-

gotischer Zeit meist keinen

Unterschied in der Krone

zwischen Kaisern und Kö-

nigen. Es ist sehr zu bezweifeln, dass die heute so-

genannte Krone Karls des Großen irgendwo auf

einem mittelalterlichen Kaiserstandbild vorkommt.

Kaiser und Könige erscheinen in der Frühzeit unter-

schiedslos mit dem blättergeschmückten Kronreif,

der nur in vereinzelten Fällen — wieder unterschieds-

los bei Kaisern und Königen — von Bügeln über-

spannt wird. Für die Charakterisierung eines Fürsten

1 Riezler a. a. O. S. 121.

- A. a. O. S. 169.

Abbild. S. St. Oswald. Altar in Landeck. Tirol

schätz sind eine ganze Reihe

heiliger englischer Könige

mit dem Reichsapfel in der

Hand dargestellt; diese Bil-

der entstammen dem ^.Jahr-

hundert.

Somitsind die Argumente

Baders nicht stichhaltig, Fol-

gerungen aus denselben

nicht möglich.

Bär1 endlich referiert nur

die Ansicht Marmons, in-

dem er sich jeden eigenen

Urteils entschlägt. Und doch

hätte man wenigstens von

ihm erwarten sollen, dass

er die Figur am südlichen Westpfeiler als männ-

liche Königsfigur erkenne.

Auch hier darf es auffallen, dass die Möglich-

keit einer HeiligendarsttUung überhaupt nicht in

:J Vgl. die Geigesschen Zeichnungen bei Kempf, U. L.

Frauen Münster S. 297; Freiburg i. Br., die Stadt und ihre Bauten,

herausg. vom Bad. Architekten- und Ingenieur-Verein. Freiburg

1898.

' Bär, Baugeschichtliche Betrachtungen über U.L.Frauen

Münster zu Freiburg i. Br. Freiburg 1889 S. 47.