28

Kreuzer, Zur Deutung einiger Standbilder am Freiburger Münsterturm

Herzogs Konrad und des Grafen Konrad unterlaufen

ist, so ist es doch ein klares Zeugnis dafür, dass

auch die amtliche Stadtbehörde selbst den Münster-

bau bis zum neuen Chorbau der Herrschaft und

zwar einem Fürsten namens Konrad zuschrieb. Die

Bürgerschaft, d. h. zunächst die Patrizier, deren

Wappen die Apostelkonsolen im Mittelschiff schmük-

ken, trat wohl nur neben der Herrschaft oder gar

erst dann für die Ausschmückung und Erhaltung des

Baues ein, als eben die Grafen ihre Mittel erschöpft

und sich Zwistigkeiten zwischen beiden Teilen ein-

gestellt hatten, welche das Schalten der Grafen be-

hinderten. Dass die Überlieferung den Herzogen

das Hauptverdienst zuschreibt, lässt sich, wie wir

noch sehen werden, ganz zwanglos erklären.

Die vier untersten Figuren am

Turm, welche wir noch zu bestim-

men haben, lassen sich - - darüber

herrscht kein ernstlicher Streit — nur

als Bildnisse der fürstlichen Erbauer

des Prachtbaues deuten. Wäre die

Bürgerschaft die Erbauerin gewesen

und stammte der Turm aus der zweiten

Hälfte des 13. Jahrhunderts, so ist doch

sehr zu bezweifeln, dass man sich ver-

anlasst gefunden hätte, so demonstra-

tiv auf einen bloßen Anteil der Herr-

schaft durch Denkmäler hinzuweisen.

Das wichtigste Moment aber ist

die Bestimmung der Verfassungsur-

kunde von 1293 über die Besetzung

der Pfarrei '.

In der Stadtverfassung von 1120 ist der Bürger-

schaft ein förmliches Präsentationsrecht auf die Mün-

sterpfarrei zugewiesen. „Dominus dabit ecclesiam

sacerdoti, quem burgenses communiter elegerint."

Damals muss also wohl die Bürgerschaft mit der

Herrschaft an der Stiftung der damals in Rede stehen-

den Kirche beteiligt gewesen sein. Und nun tritt der

höchst auffallende Umstand ein, dass die Urkunde

vom Jahr 1293 trotz des schon sehr herabgeminderten

Ansehens und Einflusses des Grafen, diesem das

alleinige Recht, mit Ausschluss einer Mitwirkung der

Bürger, vorbehält, die Kirche zu „lihen, swem er

wil", also allein das Patronat auszuüben, und im Zu-

satz von 1316 wird dieses alleinige Recht abermals

erwähnt. Das spricht offenbar dafür, dass inzwischen

in der Aedificatio des Münsters — einem der Titel

des Patronatsrechtes — ein Umstand eingetreten war,

welcher die früheren Rechte der Bürger ausschloss:

nämlich ein Neubau durch die Herrschaft.

Bei diesem Neubau, insbesondere dem Turm,

1 Vgl. Schreiber, „Denkmale". Beilagen S. 3 ff.

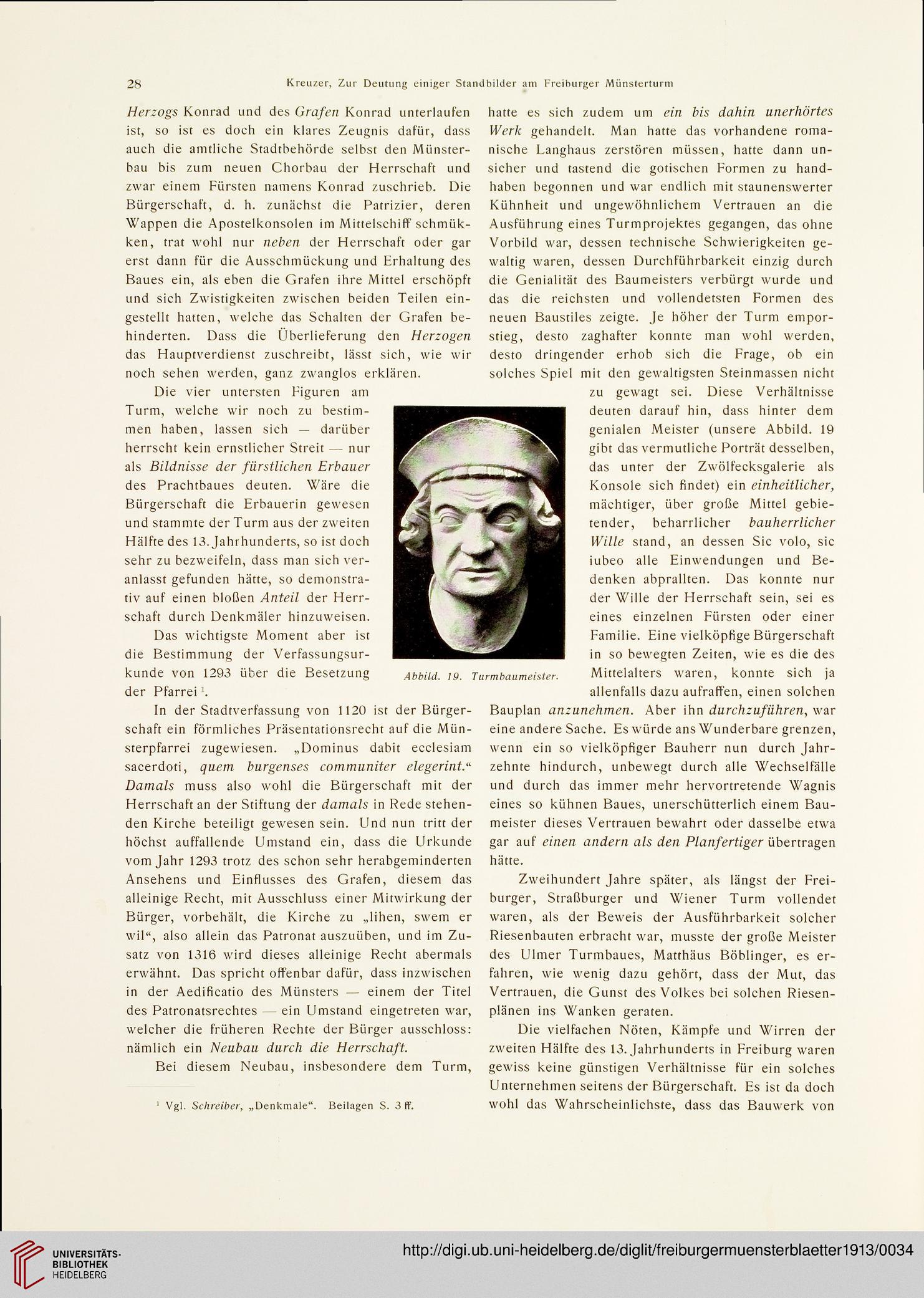

Abbild. 19. Turmbaumeister

hatte es sich zudem um ein bis dahin unerhörtes

Werk gehandelt. Man hatte das vorhandene roma-

nische Langhaus zerstören müssen, hatte dann un-

sicher und tastend die gotischen Formen zu hand-

haben begonnen und war endlich mit staunenswerter

Kühnheit und ungewöhnlichem Vertrauen an die

Ausführung eines Turmprojektes gegangen, das ohne

Vorbild war, dessen technische Schwierigkeiten ge-

waltig waren, dessen Durchführbarkeit einzig durch

die Genialität des Baumeisters verbürgt wurde und

das die reichsten und vollendetsten Formen des

neuen Baustiles zeigte. Je höher der Turm empor-

stieg, desto zaghafter konnte man wohl werden,

desto dringender erhob sich die Frage, ob ein

solches Spiel mit den gewaltigsten Steinmassen nicht

zu gewagt sei. Diese Verhältnisse

deuten darauf hin, dass hinter dem

genialen Meister (unsere Abbild. 19

gibt das vermutliche Porträt desselben,

das unter der Zwölfecksgalerie als

Konsole sich findet) ein einheitlicher,

mächtiger, über große Mittel gebie-

tender, beharrlicher bauherrlicher

Wille stand, an dessen Sic volo, sic

iubeo alle Einwendungen und Be-

denken abprallten. Das konnte nur

der Wille der Herrschaft sein, sei es

eines einzelnen Fürsten oder einer

Familie. Eine vielköpfige Bürgerschaft

in so bewegten Zeiten, wie es die des

Mittelalters waren, konnte sich ja

allenfalls dazu aufraffen, einen solchen

Bauplan anzunehmen. Aber ihn durchzuführen, war

eine andere Sache. Es würde ans Wunderbare grenzen,

wenn ein so vielköpfiger Bauherr nun durch Jahr-

zehnte hindurch, unbewegt durch alle Wechselfälle

und durch das immer mehr hervortretende Wagnis

eines so kühnen Baues, unerschütterlich einem Bau-

meister dieses Vertrauen bewahrt oder dasselbe etwa

gar auf einen andern als den Planfertiger übertragen

hätte.

Zweihundert Jahre später, als längst der Frei-

burger, Straßburger und Wiener Turm vollendet

waren, als der Beweis der Ausführbarkeit solcher

Riesenbauten erbracht war, musste der große Meister

des Ulmer Turmbaues, Matthäus Böblinger, es er-

fahren, wie wenig dazu gehört, dass der Mut, das

Vertrauen, die Gunst des Volkes bei solchen Riesen-

plänen ins Wanken geraten.

Die vielfachen Nöten, Kämpfe und Wirren der

zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Freiburg waren

gewiss keine günstigen Verhältnisse für ein solches

Unternehmen seitens der Bürgerschaft. Es ist da doch

wohl das Wahrscheinlichste, dass das Bauwerk von

Kreuzer, Zur Deutung einiger Standbilder am Freiburger Münsterturm

Herzogs Konrad und des Grafen Konrad unterlaufen

ist, so ist es doch ein klares Zeugnis dafür, dass

auch die amtliche Stadtbehörde selbst den Münster-

bau bis zum neuen Chorbau der Herrschaft und

zwar einem Fürsten namens Konrad zuschrieb. Die

Bürgerschaft, d. h. zunächst die Patrizier, deren

Wappen die Apostelkonsolen im Mittelschiff schmük-

ken, trat wohl nur neben der Herrschaft oder gar

erst dann für die Ausschmückung und Erhaltung des

Baues ein, als eben die Grafen ihre Mittel erschöpft

und sich Zwistigkeiten zwischen beiden Teilen ein-

gestellt hatten, welche das Schalten der Grafen be-

hinderten. Dass die Überlieferung den Herzogen

das Hauptverdienst zuschreibt, lässt sich, wie wir

noch sehen werden, ganz zwanglos erklären.

Die vier untersten Figuren am

Turm, welche wir noch zu bestim-

men haben, lassen sich - - darüber

herrscht kein ernstlicher Streit — nur

als Bildnisse der fürstlichen Erbauer

des Prachtbaues deuten. Wäre die

Bürgerschaft die Erbauerin gewesen

und stammte der Turm aus der zweiten

Hälfte des 13. Jahrhunderts, so ist doch

sehr zu bezweifeln, dass man sich ver-

anlasst gefunden hätte, so demonstra-

tiv auf einen bloßen Anteil der Herr-

schaft durch Denkmäler hinzuweisen.

Das wichtigste Moment aber ist

die Bestimmung der Verfassungsur-

kunde von 1293 über die Besetzung

der Pfarrei '.

In der Stadtverfassung von 1120 ist der Bürger-

schaft ein förmliches Präsentationsrecht auf die Mün-

sterpfarrei zugewiesen. „Dominus dabit ecclesiam

sacerdoti, quem burgenses communiter elegerint."

Damals muss also wohl die Bürgerschaft mit der

Herrschaft an der Stiftung der damals in Rede stehen-

den Kirche beteiligt gewesen sein. Und nun tritt der

höchst auffallende Umstand ein, dass die Urkunde

vom Jahr 1293 trotz des schon sehr herabgeminderten

Ansehens und Einflusses des Grafen, diesem das

alleinige Recht, mit Ausschluss einer Mitwirkung der

Bürger, vorbehält, die Kirche zu „lihen, swem er

wil", also allein das Patronat auszuüben, und im Zu-

satz von 1316 wird dieses alleinige Recht abermals

erwähnt. Das spricht offenbar dafür, dass inzwischen

in der Aedificatio des Münsters — einem der Titel

des Patronatsrechtes — ein Umstand eingetreten war,

welcher die früheren Rechte der Bürger ausschloss:

nämlich ein Neubau durch die Herrschaft.

Bei diesem Neubau, insbesondere dem Turm,

1 Vgl. Schreiber, „Denkmale". Beilagen S. 3 ff.

Abbild. 19. Turmbaumeister

hatte es sich zudem um ein bis dahin unerhörtes

Werk gehandelt. Man hatte das vorhandene roma-

nische Langhaus zerstören müssen, hatte dann un-

sicher und tastend die gotischen Formen zu hand-

haben begonnen und war endlich mit staunenswerter

Kühnheit und ungewöhnlichem Vertrauen an die

Ausführung eines Turmprojektes gegangen, das ohne

Vorbild war, dessen technische Schwierigkeiten ge-

waltig waren, dessen Durchführbarkeit einzig durch

die Genialität des Baumeisters verbürgt wurde und

das die reichsten und vollendetsten Formen des

neuen Baustiles zeigte. Je höher der Turm empor-

stieg, desto zaghafter konnte man wohl werden,

desto dringender erhob sich die Frage, ob ein

solches Spiel mit den gewaltigsten Steinmassen nicht

zu gewagt sei. Diese Verhältnisse

deuten darauf hin, dass hinter dem

genialen Meister (unsere Abbild. 19

gibt das vermutliche Porträt desselben,

das unter der Zwölfecksgalerie als

Konsole sich findet) ein einheitlicher,

mächtiger, über große Mittel gebie-

tender, beharrlicher bauherrlicher

Wille stand, an dessen Sic volo, sic

iubeo alle Einwendungen und Be-

denken abprallten. Das konnte nur

der Wille der Herrschaft sein, sei es

eines einzelnen Fürsten oder einer

Familie. Eine vielköpfige Bürgerschaft

in so bewegten Zeiten, wie es die des

Mittelalters waren, konnte sich ja

allenfalls dazu aufraffen, einen solchen

Bauplan anzunehmen. Aber ihn durchzuführen, war

eine andere Sache. Es würde ans Wunderbare grenzen,

wenn ein so vielköpfiger Bauherr nun durch Jahr-

zehnte hindurch, unbewegt durch alle Wechselfälle

und durch das immer mehr hervortretende Wagnis

eines so kühnen Baues, unerschütterlich einem Bau-

meister dieses Vertrauen bewahrt oder dasselbe etwa

gar auf einen andern als den Planfertiger übertragen

hätte.

Zweihundert Jahre später, als längst der Frei-

burger, Straßburger und Wiener Turm vollendet

waren, als der Beweis der Ausführbarkeit solcher

Riesenbauten erbracht war, musste der große Meister

des Ulmer Turmbaues, Matthäus Böblinger, es er-

fahren, wie wenig dazu gehört, dass der Mut, das

Vertrauen, die Gunst des Volkes bei solchen Riesen-

plänen ins Wanken geraten.

Die vielfachen Nöten, Kämpfe und Wirren der

zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Freiburg waren

gewiss keine günstigen Verhältnisse für ein solches

Unternehmen seitens der Bürgerschaft. Es ist da doch

wohl das Wahrscheinlichste, dass das Bauwerk von