Münzel, Christian Wenzinger und die Taufsteine im Freiburger Münster und in St. Peter

41

Allegorie zur Seite. Und auch der Steinwürfel an der Taufe verwendet, ist lediglich der Stein als sym-

Wenzingers Taufbecken entstammt gelehrter allego- bolischer Ausdruck des Grundlegenden, Festen übrig-

rischer Überlegung. Alle möglichen Abstracta, Tätig- geblieben, auf dem als sicherer Basis alles andere

keiten, Zustände, Eigenschaften, Fähigkeiten, Tugen- aufgebaut ist. Ein besonderer Hinweis darauf liegt

den, Ordnungen kirchlicher und weltlicher Art usw. in der Geste des einen Engels. Er blickt auf den

erhielten ihre eingehenden allegorischen Personifi- Stein und legt seinen linken Arm fest auf die obere

kationen. So wurde auch das Sakrament der Taufe Fläche des Würfels. Es ist bezeichnend, dass Wen-

personifiziert. Ein Sinnbild der Taufe war ein Mann zinger von der Anwendung dieses gelehrten Symbols

in grünem, mit Edelsteinen besetztem Kleide, der bei dem Freiburger Taufstein ganz abgesehen hat.

aus einem goldenen Gefäß Wasser in ein Becken Er wollte offenbar vermeiden, dieses unorganische

gießt. Zur einen Seite der Gestalt ist eine offene Tür, Element in die künstlerische Arbeit hineinragen zu

über der eine Krone angebracht ist, auf der andern lassen.

Seite liegt ein Ysopzweig am Boden. Die Figur selbst So wird durch die stilkritische Analyse beider

steht auf einem rechtwinklig behauenen Stein. Diese Werke klar, dass in ihnen die gleiche Hand und der

reichlichen Attribute haben alle einen besondern gleiche künstlerische Gedanke mit ungleicher künst-

symbolisch allegorischen Charakter. Der Stein, auf lerischer Kraft zum Ausdruck gekommen ist. Was

dem die Gestalt steht, weist darauf hin, dass die das Jugendwerk in tastendem und unvollkommenem

Taufe die feste Grundlage aller übrigen Sakramente Versuche zeigt, das bietet das Werk des späteren

ist1. Bei Wenzinger, der keine Personifikationen Alters in reifer Vollendung.

1 „Il ramo dell' Issopo, che è erba valevole a levar le mac-

chie a'vestimenti, facendo quest'effetto il Battesimo, che è la

base di tutti gli altri Sagramenti, per riceversi la Fede in Lui,

base, fondamento, e sostanza di tutte le altre Virtù, per fondarsi

tutte in Lei, senza la quale niuna se ne riceve; ed il Battesimo

si dice base, perchè: Baptismus est quasi basis totius Catho-

licae disciplinae." Und weiter: „Sta sopra la base, perchè è fon-

damento della Fede, che ivi si scrive, Est autem Fides, speran-

darum substantia rerum, argumentum non apparentium. Haeb.

11, 1. Ed un' Anima battezzata ha fondato i piedi su questa

base del Battesimo: Et erunt tibi compedes ejus in protectionem

fortitudinis, et bases virtutis, et torques illius in stolam gloriae.

Eccl. 6, 30." So heißt es in der Iconologia von Cesare Ripa,

Tom. I. Perugia 1764 S. 201 und 202, unter dem Abschnitt

Battesimo. Die erste Ausgabe dieses Werkes erschien 1593.

Diese ikonographische Abhandlung über die Taufe ist verfasst

von dem Franziskanerpater Vincenzio Ricci, dessen Geroglifici

morali 1626 in Neapel erschienen und in die Ikonologie des

Ripa Aufnahme fanden. Vgl. darüber Vorwort der Ikonologia

S. XIII. — Die gleiche Rolle spielt der quadratisch zubehauene

Stein bei der Darstellung der Fede Cristiana (ibid. Tom. 3 S. 44)

und der Sapienza Divina (ibid. Tom. 5 S. 66). Bei der göttlichen

Weisheit ist darauf hingewiesen, dass sie auf einem quadratisch

behauenen Steine steht, um anzuzeigen, dass sie auf festen

Glauben begründet ist und darum nicht wanken kann. Wegen

der Bedeutung des Quadrates wird Pierius Valerianus an-

geführt. Bei diesem heißt es (Pierius Valerianus, Hieroglyphica.

Coloniae 1614, lib. XXXIX S. 491) unter Sapientia: „Veluti vero

Fortunam rotundo lapidi insidentem pingere veteres instituerunt,

ita Sapientiam in quadrato statuebant, ex hoc hieroglyphico vo-

lubilem illam, uti paulo ante diximus, huius vero, sedem firmam

et inconcussam indicantes." Auch Wenzinger hat bei der Personi-

fikation des christlichen Glaubens das Symbol des Würfels ge-

braucht. In der Kathedrale in St. Gallen ist unter den allego-

rischen Figuren des Kuppelraumes in einem Zwickel auch der

christliche Glaube dargestellt. Die weibliche Figur mit Kelch

und Kreuz sitzt auf einem Wolkenthron, den linken Fuß auf

einen Würfel gestützt. Vgl. Fäh a. a. O. Tafel 15. — Über die

altchristliche und mittelalterliche allgemeine Symbolik des vier-

eckigen Steins vgl. J. Sauer, Symbolik des Kirchengebäudes und

seiner Ausstattung in der Anschauung des Mittelalters. Frei-

burg i. Br. 1902 S. 112 f.

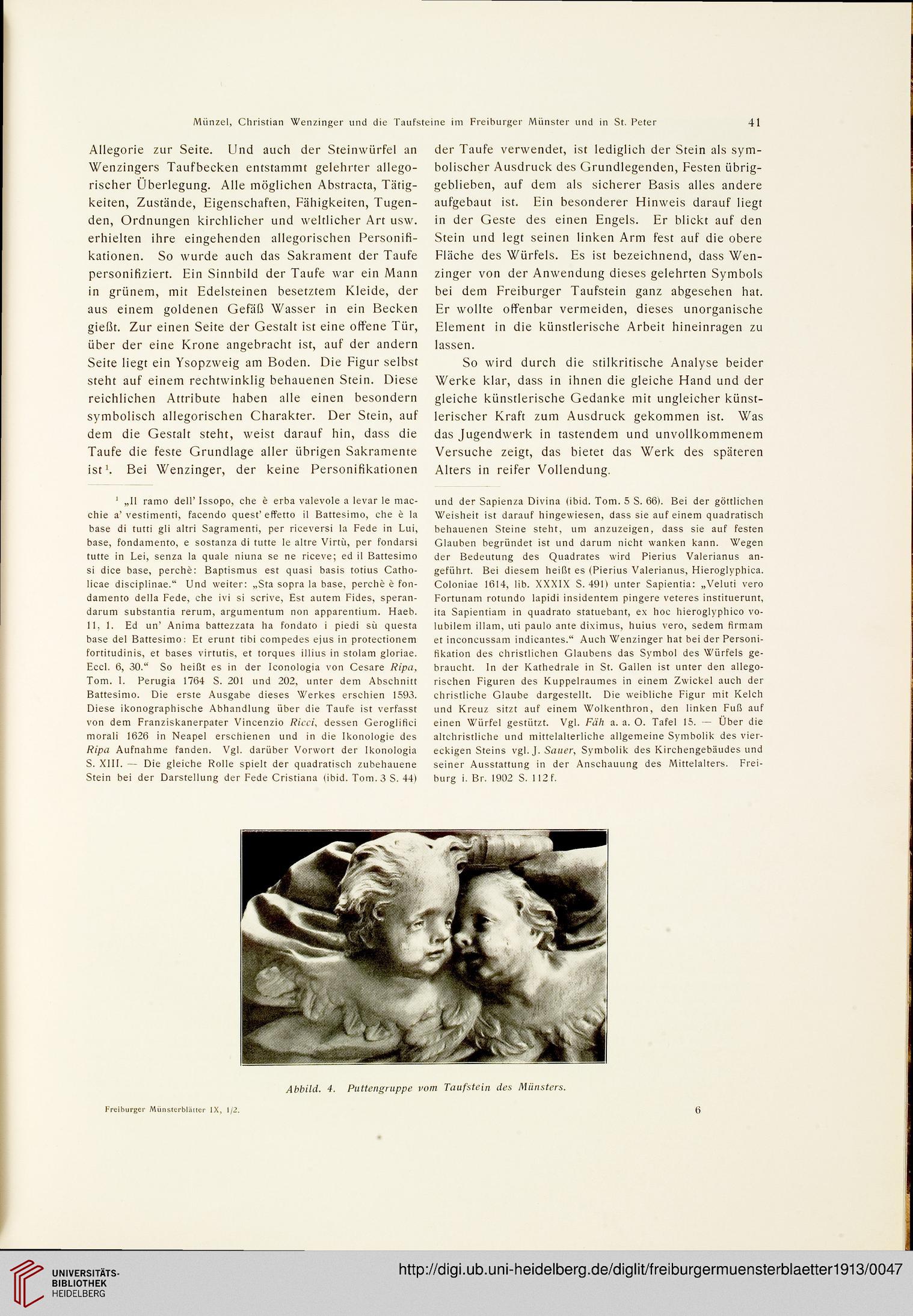

Abbild. 4. Puttengruppe vom Taufstein des Münsters.

Freiburger Munsterblauer IX, 1/2.

41

Allegorie zur Seite. Und auch der Steinwürfel an der Taufe verwendet, ist lediglich der Stein als sym-

Wenzingers Taufbecken entstammt gelehrter allego- bolischer Ausdruck des Grundlegenden, Festen übrig-

rischer Überlegung. Alle möglichen Abstracta, Tätig- geblieben, auf dem als sicherer Basis alles andere

keiten, Zustände, Eigenschaften, Fähigkeiten, Tugen- aufgebaut ist. Ein besonderer Hinweis darauf liegt

den, Ordnungen kirchlicher und weltlicher Art usw. in der Geste des einen Engels. Er blickt auf den

erhielten ihre eingehenden allegorischen Personifi- Stein und legt seinen linken Arm fest auf die obere

kationen. So wurde auch das Sakrament der Taufe Fläche des Würfels. Es ist bezeichnend, dass Wen-

personifiziert. Ein Sinnbild der Taufe war ein Mann zinger von der Anwendung dieses gelehrten Symbols

in grünem, mit Edelsteinen besetztem Kleide, der bei dem Freiburger Taufstein ganz abgesehen hat.

aus einem goldenen Gefäß Wasser in ein Becken Er wollte offenbar vermeiden, dieses unorganische

gießt. Zur einen Seite der Gestalt ist eine offene Tür, Element in die künstlerische Arbeit hineinragen zu

über der eine Krone angebracht ist, auf der andern lassen.

Seite liegt ein Ysopzweig am Boden. Die Figur selbst So wird durch die stilkritische Analyse beider

steht auf einem rechtwinklig behauenen Stein. Diese Werke klar, dass in ihnen die gleiche Hand und der

reichlichen Attribute haben alle einen besondern gleiche künstlerische Gedanke mit ungleicher künst-

symbolisch allegorischen Charakter. Der Stein, auf lerischer Kraft zum Ausdruck gekommen ist. Was

dem die Gestalt steht, weist darauf hin, dass die das Jugendwerk in tastendem und unvollkommenem

Taufe die feste Grundlage aller übrigen Sakramente Versuche zeigt, das bietet das Werk des späteren

ist1. Bei Wenzinger, der keine Personifikationen Alters in reifer Vollendung.

1 „Il ramo dell' Issopo, che è erba valevole a levar le mac-

chie a'vestimenti, facendo quest'effetto il Battesimo, che è la

base di tutti gli altri Sagramenti, per riceversi la Fede in Lui,

base, fondamento, e sostanza di tutte le altre Virtù, per fondarsi

tutte in Lei, senza la quale niuna se ne riceve; ed il Battesimo

si dice base, perchè: Baptismus est quasi basis totius Catho-

licae disciplinae." Und weiter: „Sta sopra la base, perchè è fon-

damento della Fede, che ivi si scrive, Est autem Fides, speran-

darum substantia rerum, argumentum non apparentium. Haeb.

11, 1. Ed un' Anima battezzata ha fondato i piedi su questa

base del Battesimo: Et erunt tibi compedes ejus in protectionem

fortitudinis, et bases virtutis, et torques illius in stolam gloriae.

Eccl. 6, 30." So heißt es in der Iconologia von Cesare Ripa,

Tom. I. Perugia 1764 S. 201 und 202, unter dem Abschnitt

Battesimo. Die erste Ausgabe dieses Werkes erschien 1593.

Diese ikonographische Abhandlung über die Taufe ist verfasst

von dem Franziskanerpater Vincenzio Ricci, dessen Geroglifici

morali 1626 in Neapel erschienen und in die Ikonologie des

Ripa Aufnahme fanden. Vgl. darüber Vorwort der Ikonologia

S. XIII. — Die gleiche Rolle spielt der quadratisch zubehauene

Stein bei der Darstellung der Fede Cristiana (ibid. Tom. 3 S. 44)

und der Sapienza Divina (ibid. Tom. 5 S. 66). Bei der göttlichen

Weisheit ist darauf hingewiesen, dass sie auf einem quadratisch

behauenen Steine steht, um anzuzeigen, dass sie auf festen

Glauben begründet ist und darum nicht wanken kann. Wegen

der Bedeutung des Quadrates wird Pierius Valerianus an-

geführt. Bei diesem heißt es (Pierius Valerianus, Hieroglyphica.

Coloniae 1614, lib. XXXIX S. 491) unter Sapientia: „Veluti vero

Fortunam rotundo lapidi insidentem pingere veteres instituerunt,

ita Sapientiam in quadrato statuebant, ex hoc hieroglyphico vo-

lubilem illam, uti paulo ante diximus, huius vero, sedem firmam

et inconcussam indicantes." Auch Wenzinger hat bei der Personi-

fikation des christlichen Glaubens das Symbol des Würfels ge-

braucht. In der Kathedrale in St. Gallen ist unter den allego-

rischen Figuren des Kuppelraumes in einem Zwickel auch der

christliche Glaube dargestellt. Die weibliche Figur mit Kelch

und Kreuz sitzt auf einem Wolkenthron, den linken Fuß auf

einen Würfel gestützt. Vgl. Fäh a. a. O. Tafel 15. — Über die

altchristliche und mittelalterliche allgemeine Symbolik des vier-

eckigen Steins vgl. J. Sauer, Symbolik des Kirchengebäudes und

seiner Ausstattung in der Anschauung des Mittelalters. Frei-

burg i. Br. 1902 S. 112 f.

Abbild. 4. Puttengruppe vom Taufstein des Münsters.

Freiburger Munsterblauer IX, 1/2.