Riegel, Die Locherer-Kapelle im Freiburger Münster und der Meister ihres Altars 23

vor, in Reliefform zu arbeiten. Wahrscheinlich stan- Da man den Künstler bisher stets zu Unrecht

den ihm hier nicht die finanziellen Mittel wie in in der Malerzunft suchte, scheiterten die Versuche,

Breisach zur Verfügung. Die Art und Weise, wie seinen Nachnamen zu finden. Hätte man aber die

er Johannes den Täufer und den Kirchenpatron, Freiburger Zunftordnungen genau durchgesehen, dann

den Heiligen Michael, in den seitlichen Lücken hätte man finden müssen, dass die Bildhauer mit den

untergebracht hat, lässt eine Korrektur des ur-

sprünglichen Entwurfs vermuten. Den echten Sixt-

schen Geist atmen die Art der Haarlocken und

Gewandbehandlung, die knochigen Gesichter mit

den stark herausgearbeiten Augenlidern, die vielfach

und bewusst wiederkehrende S-Kurvatur. Von einer

Einzelbeschreibung kann hier abgesehen werden.

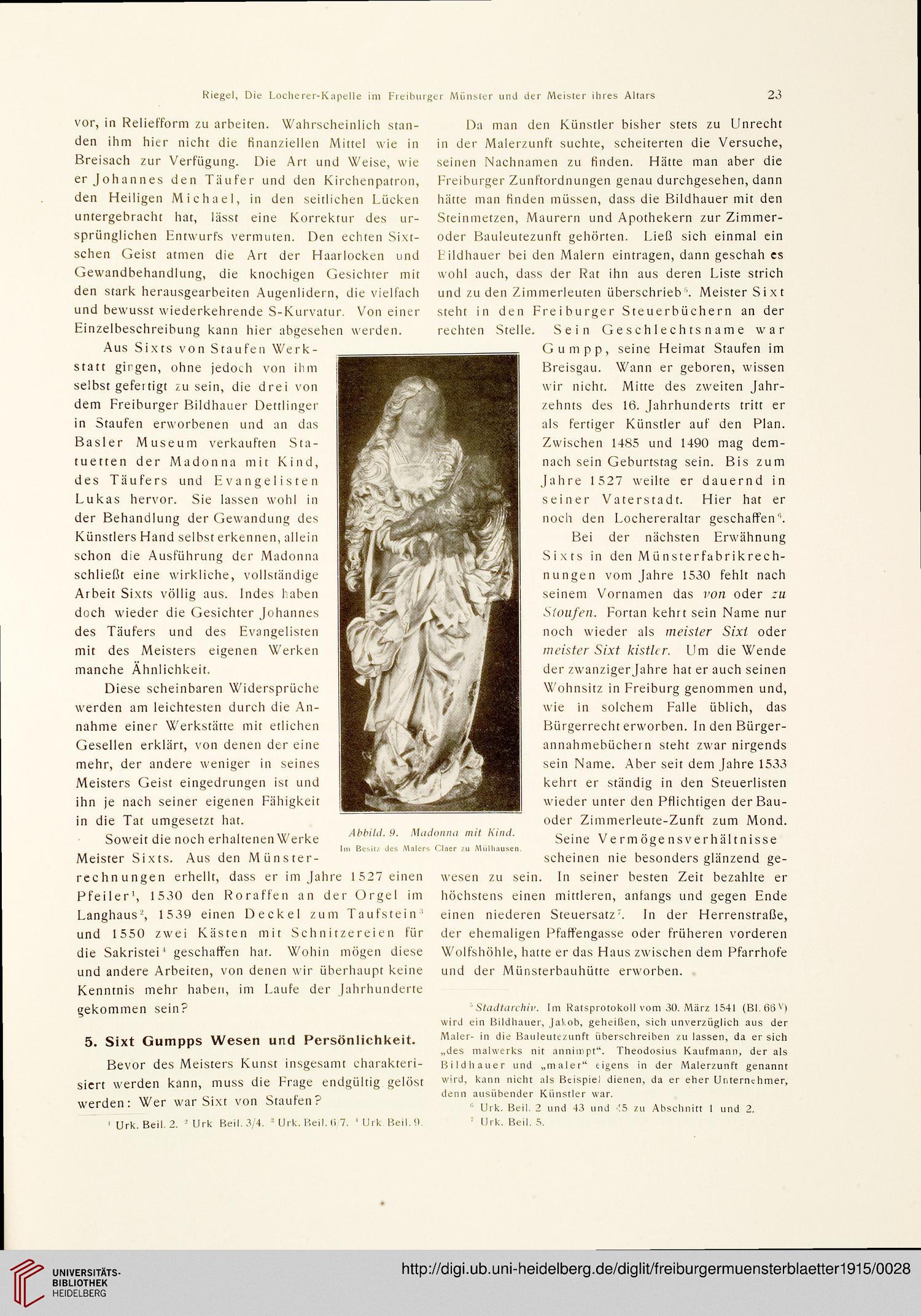

Aus Sixts von Staufen Werk-

statt gingen, ohne jedoch von ihm

selbst gefertigt zusein, die drei von

dem Freiburger Bildhauer Dettlinger

in Staufen erworbenen und an das

Basler Museum verkauften Sta-

tuetten der Madonna mit Kind,

des Täufers und Evangelisten

Lukas hervor. Sie lassen wohl in

der Behandlung der Gewandung des

Künstlers Hand selbst erkennen, allein

schon die Ausführung der Madonna

schließt eine wirkliche, vollständige

Arbeit Sixts völlig aus. Indes haben

doch wieder die Gesichter Johannes

des Täufers und des Evangelisten

mit des Meisters eigenen Werken

manche Ähnlichkeit.

Diese scheinbaren Widersprüche

werden am leichtesten durch die An-

nahme einer Werkstätte mit etlichen

Gesellen erklärt, von denen der eine

mehr, der andere weniger in seines

Meisters Geist eingedrungen ist und

ihn je nach seiner eigenen Fähigkeit

in die Tat umgesetzt hat.

Soweit die noch erhaltenen Werke

Meister Sixts. Aus den Münster-

rechnungen erhellt, dass er im Jahre 1527 einen

Pfeiler1, 1530 den Roraffen an der Orgel im

Langhaus", 1539 einen Deckel zum Taufstein1

und 1550 zwei Kästen mit Schnitzereien für

die Sakristei4 geschaffen hat. Wohin mögen diese

und andere Arbeiten, von denen wir überhaupt keine

Kenntnis mehr haben, im Laufe der Jahrhunderte

gekommen sein?

5. Sixt Gumpps Wesen und Persönlichkeit.

Bevor des Meisters Kunst insgesamt charakteri-

siert werden kann, muss die Frage endgültig gelöst

werden: Wer war Sixt von Staufen?

1 Urk. Beil. 2. 'Urk Beil. 3/4. :! Urk. Beil. (i 7. ' Urk Beil. 9.

Steinmetzen, Maurern und Apothekern zur Zimmer-

oder Bauleutezunft gehörten. Ließ sich einmal ein

Eildhauer bei den Malern eintragen, dann geschah es

wohl auch, dass der Rat ihn aus deren Liste strich

und zu den Zimmerleuten überschrieb \ Meister Sixt

steht in den Freiburger Steuerbüchern an der

rechten Stelle. Sein Geschlechtsname war

Gumpp, seine Heimat Staufen im

Breisgau. Wann er geboren, wissen

wir nicht. Mitte des zweiten Jahr-

zehnts des 16. Jahrhunderts tritt er

als fertiger Künstler auf den Plan.

Zwischen 1485 und 1490 mag dem-

nach sein Geburtstag sein. Bis zum

Jahre 1527 weilte er dauernd in

seiner Vaterstadt. Hier hat er

noch den Lochereraltar geschaffen",

Bei der nächsten Erwähnung

Sixts in den Münsterfabrikrech-

nungen vom Jahre 1530 fehlt nach

seinem Vornamen das von oder zu

Sioufen. Fortan kehrt sein Name nur

noch wieder als meisier Sixt oder

meister Sixt kistler. Um die Wende

der zwanziger Jahre hat er auch seinen

Wohnsitz in Freiburg genommen und,

wie in solchem Falle üblich, das

Bürgerrecht erworben. In den Bürger-

annahmebüchern steht zwar nirgends

sein Name. Aber seit dem Jahre 1533

kehrt er ständig in den Steuerlisten

wieder unter den Pflichtigen der Bau-

oder Zimmerleute-Zunft zum Mond.

Seine Vermögensverhältnisse

scheinen nie besonders glänzend ge-

wesen zu sein. In seiner besten Zeit bezahlte er

höchstens einen mittleren, anfangs und gegen Ende

einen niederen Steuersatz7. In der Herrenstraße,

der ehemaligen Pfaffengasse oder früheren vorderen

Wolfshöhle, hatte er das Haus zwischen dem Pfarrhofe

und der Münsterbauhütte erworben.

5 Stadtarchiv. Im Ratsprotokoll vom 30. März 1541 (Bl, 66 v)

wird ein Bildhauer, Jakob, geheißen, sich unverzüglich aus der

Maler- in die Bauleutezunft überschreiben zu lassen, da er sich

„des malwerks nit annimpt". Theodosius Kaufmann, der als

Bildhauer und „maier" tigens in der Malerzunft genannt

wird, kann nicht als Beispiel dienen, da er eher Unternehmer,

denn ausübender Künstler war.

'' Urk. Beil, 2 und 43 und !5 zu Abschnitt 1 und 2.

7 Urk. Beil. 5.

Abbild. 9. Madonna mit Kind.

n Besitz des Malers Ciaer zu Mülhausen

vor, in Reliefform zu arbeiten. Wahrscheinlich stan- Da man den Künstler bisher stets zu Unrecht

den ihm hier nicht die finanziellen Mittel wie in in der Malerzunft suchte, scheiterten die Versuche,

Breisach zur Verfügung. Die Art und Weise, wie seinen Nachnamen zu finden. Hätte man aber die

er Johannes den Täufer und den Kirchenpatron, Freiburger Zunftordnungen genau durchgesehen, dann

den Heiligen Michael, in den seitlichen Lücken hätte man finden müssen, dass die Bildhauer mit den

untergebracht hat, lässt eine Korrektur des ur-

sprünglichen Entwurfs vermuten. Den echten Sixt-

schen Geist atmen die Art der Haarlocken und

Gewandbehandlung, die knochigen Gesichter mit

den stark herausgearbeiten Augenlidern, die vielfach

und bewusst wiederkehrende S-Kurvatur. Von einer

Einzelbeschreibung kann hier abgesehen werden.

Aus Sixts von Staufen Werk-

statt gingen, ohne jedoch von ihm

selbst gefertigt zusein, die drei von

dem Freiburger Bildhauer Dettlinger

in Staufen erworbenen und an das

Basler Museum verkauften Sta-

tuetten der Madonna mit Kind,

des Täufers und Evangelisten

Lukas hervor. Sie lassen wohl in

der Behandlung der Gewandung des

Künstlers Hand selbst erkennen, allein

schon die Ausführung der Madonna

schließt eine wirkliche, vollständige

Arbeit Sixts völlig aus. Indes haben

doch wieder die Gesichter Johannes

des Täufers und des Evangelisten

mit des Meisters eigenen Werken

manche Ähnlichkeit.

Diese scheinbaren Widersprüche

werden am leichtesten durch die An-

nahme einer Werkstätte mit etlichen

Gesellen erklärt, von denen der eine

mehr, der andere weniger in seines

Meisters Geist eingedrungen ist und

ihn je nach seiner eigenen Fähigkeit

in die Tat umgesetzt hat.

Soweit die noch erhaltenen Werke

Meister Sixts. Aus den Münster-

rechnungen erhellt, dass er im Jahre 1527 einen

Pfeiler1, 1530 den Roraffen an der Orgel im

Langhaus", 1539 einen Deckel zum Taufstein1

und 1550 zwei Kästen mit Schnitzereien für

die Sakristei4 geschaffen hat. Wohin mögen diese

und andere Arbeiten, von denen wir überhaupt keine

Kenntnis mehr haben, im Laufe der Jahrhunderte

gekommen sein?

5. Sixt Gumpps Wesen und Persönlichkeit.

Bevor des Meisters Kunst insgesamt charakteri-

siert werden kann, muss die Frage endgültig gelöst

werden: Wer war Sixt von Staufen?

1 Urk. Beil. 2. 'Urk Beil. 3/4. :! Urk. Beil. (i 7. ' Urk Beil. 9.

Steinmetzen, Maurern und Apothekern zur Zimmer-

oder Bauleutezunft gehörten. Ließ sich einmal ein

Eildhauer bei den Malern eintragen, dann geschah es

wohl auch, dass der Rat ihn aus deren Liste strich

und zu den Zimmerleuten überschrieb \ Meister Sixt

steht in den Freiburger Steuerbüchern an der

rechten Stelle. Sein Geschlechtsname war

Gumpp, seine Heimat Staufen im

Breisgau. Wann er geboren, wissen

wir nicht. Mitte des zweiten Jahr-

zehnts des 16. Jahrhunderts tritt er

als fertiger Künstler auf den Plan.

Zwischen 1485 und 1490 mag dem-

nach sein Geburtstag sein. Bis zum

Jahre 1527 weilte er dauernd in

seiner Vaterstadt. Hier hat er

noch den Lochereraltar geschaffen",

Bei der nächsten Erwähnung

Sixts in den Münsterfabrikrech-

nungen vom Jahre 1530 fehlt nach

seinem Vornamen das von oder zu

Sioufen. Fortan kehrt sein Name nur

noch wieder als meisier Sixt oder

meister Sixt kistler. Um die Wende

der zwanziger Jahre hat er auch seinen

Wohnsitz in Freiburg genommen und,

wie in solchem Falle üblich, das

Bürgerrecht erworben. In den Bürger-

annahmebüchern steht zwar nirgends

sein Name. Aber seit dem Jahre 1533

kehrt er ständig in den Steuerlisten

wieder unter den Pflichtigen der Bau-

oder Zimmerleute-Zunft zum Mond.

Seine Vermögensverhältnisse

scheinen nie besonders glänzend ge-

wesen zu sein. In seiner besten Zeit bezahlte er

höchstens einen mittleren, anfangs und gegen Ende

einen niederen Steuersatz7. In der Herrenstraße,

der ehemaligen Pfaffengasse oder früheren vorderen

Wolfshöhle, hatte er das Haus zwischen dem Pfarrhofe

und der Münsterbauhütte erworben.

5 Stadtarchiv. Im Ratsprotokoll vom 30. März 1541 (Bl, 66 v)

wird ein Bildhauer, Jakob, geheißen, sich unverzüglich aus der

Maler- in die Bauleutezunft überschreiben zu lassen, da er sich

„des malwerks nit annimpt". Theodosius Kaufmann, der als

Bildhauer und „maier" tigens in der Malerzunft genannt

wird, kann nicht als Beispiel dienen, da er eher Unternehmer,

denn ausübender Künstler war.

'' Urk. Beil, 2 und 43 und !5 zu Abschnitt 1 und 2.

7 Urk. Beil. 5.

Abbild. 9. Madonna mit Kind.

n Besitz des Malers Ciaer zu Mülhausen