24

Riegel, Die Locherer-Kapelle im Freiburger Münster und der Meister ihres Altars

Seit dem Jahre 1540 erscheint er in den Herrschafts- verlieh, kam er doch nie mit der Obrigkeit in Kon-

rech tbüchern als Eigentümer dieses Hauses zum Eich- flikt wie z. B. sein Zeitgenosse Hans Gitschmann.

hörn'. Mit dem Betrag von 5 ,r-s ist er noch 1558 ver- Sixt Gumpp nahm das Schöne im Leben und

anschlagt'. Wenige Jahre später verlor er auf eine un- das Leben selbst in sich auf; dankbarlich erlebte und

geklärte unglückliche Weise den größten Teil seiner durchlebte er das, was er geschaut. Daher auch seine

Habe und seines Vermögens. Gumpp musste es herrlichen Madonnen. Unermüdlich tätig bis ins

erleben, seiner Armut wegen, um völlige Befreiung höchste Alter, sah er immer offenen Auges in die

von seinen Steuerpflichten nachzusuchen3. Welt um sich. Die Wandlungen des Zeitgeistes sind

Die letzten Lebensjahre wurden ihm vergällt nicht ungenützt an ihm vorübergegangen. Immer

durch einen Streit4 mit seinem Zunftgenossen Bai- aber drängt sich sein ureigenstes Wesen

thasar Isaac und Marx Samen, dessen Grund, Ur- durch. Immer die gleiche Grundstimmung, das

sache und Verlauf wir nicht weiter verfolgen können, göttlich Erhabene in das Gewand des rein Mensch-

weil die Quellen darüber nicht mehr vorhanden sind, liehen zu kleiden, die Menschen selbst aber, soweit er

Sein Alter muß ihm später zu einer großen Last das überhaupt tun konnte und durfte, wie in seinem

geworden sein. Seine Tochtermänner und Erben Schutzmantelaltar, so darzustellen, wie sie wirklich

Gilg Herold und Hans Semer ließen ihm am lebten. Sein Leitmotiv war eine kühne Phantasie, die

21. Mai 1568 von Rats wegen einen

Pfleger setzen. Die Stelle im Ratsproto-

koll für diesen Tag: „Sixt Gump ist

seiner leibsunvermöglichkcit halben uf

seiner iochtermänner ansuchen mit Claus

Petern bevögtigt", berührt ganz eigen.

Nur wenige Monde noch war ihm dies

traurige Los beschieden. Vor Martini

des gleichen Jahres 1568 ward er zu

seinen Vätern versammelt, denn in

der Steuerliste für diesen Termin ist sein

Name bereits getilgt. Am 12. Februar

1569 setzten sich seine Schwiegersöhne

und Erben über seinen Nachlass ausein-

ander. An seinem Todestag mag

Sixt Gumpp 75 bis 80 Jahre alt ge-

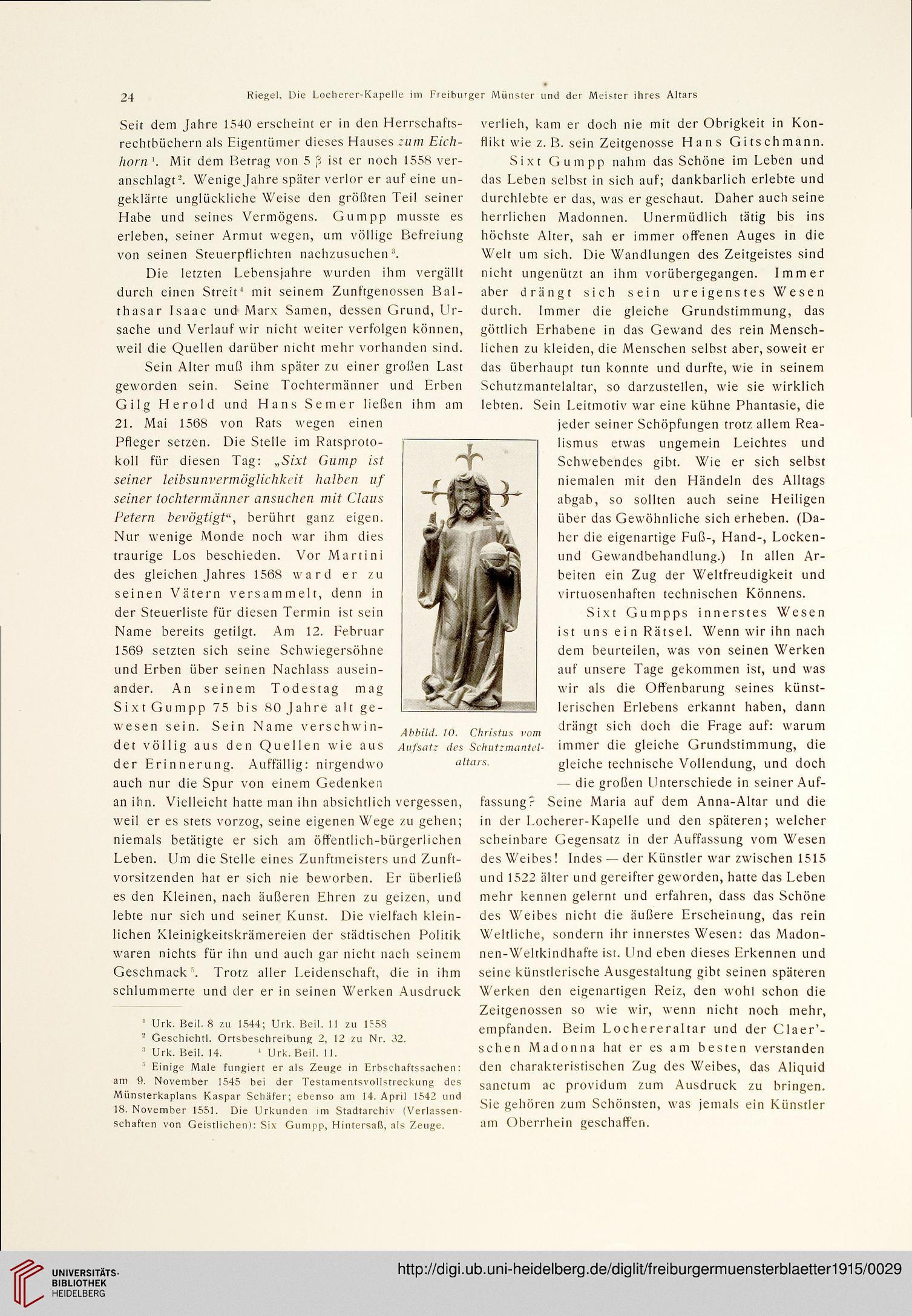

wesen sein. Sein Name verschwin- Abbiut 1(h Christus vom

det völlig aus den Quellen wie aus Aufsatz des Schutzmantel-

der Erinnerung. Auffällig: nirgendwo

auch nur die Spur von einem Gedenken

altars.

jeder seiner Schöpfungen trotz allem Rea-

lismus etwas ungemein Leichtes und

Schwebendes gibt. Wie er sich selbst

niemalen mit den Händeln des Alltags

abgab, so sollten auch seine Heiligen

über das Gewöhnliche sich erheben. (Da-

her die eigenartige Fuß-, Hand-, Locken-

und Gewandbehandlung.) In allen Ar-

beiten ein Zug der Weltfreudigkeit und

virtuosenhaften technischen Könnens.

Sixt Gumpps innerstes Wesen

ist uns ein Rätsel. Wenn wir ihn nach

dem beurteilen, was von seinen Werken

auf unsere Tage gekommen ist, und was

wir als die Offenbarung seines künst-

lerischen Erlebens erkannt haben, dann

drängt sich doch die Frage auf: warum

immer die gleiche Grundstimmung, die

gleiche technische Vollendung, und doch

— die großen Unterschiede in seiner Auf-

an ihn. Vielleicht hatte man ihn absichtlich vergessen, fassung? Seine Maria auf dem Anna-Altar und die

weil er es stets vorzog, seine eigenen Wege zu gehen; in der Locherer-Kapelle und den späteren; welcher

niemals betätigte er sich am öffentlich-bürgerlichen

Leben. Um die Stelle eines Zunftmeisters und Zunft-

vorsitzenden hat er sich nie beworben. Er überließ

es den Kleinen, nach äußeren Ehren zu geizen, und

lebte nur sich und seiner Kunst. Die vielfach klein-

lichen Kleinigkeitskrämereien der städtischen Politik

waren nichts für ihn und auch gar nicht nach seinem

scheinbare Gegensatz in der Auffassung vom Wesen

des Weibes! Indes — der Künstler war zwischen 1515

und 1522 älter und gereifter geworden, hatte das Leben

mehr kennen gelernt und erfahren, dass das Schöne

des Weibes nicht die äußere Erscheinung, das rein

Weltliche, sondern ihr innerstes Wesen: das Madon-

nen-Weltkindhafte ist. Lind eben dieses Erkennen und

Geschmack5. Trotz aller Leidenschaft, die in ihm seine künstlerische Ausgestaltung gibt seinen späteren

schlummerte und der er in seinen Werken Ausdruck Werken den eigenartigen Reiz, den wohl schon die

Zeitgenossen so wie wir, wenn nicht noch mehr,

' Urk. Beil. 8 zu 1544; Utk. Beil. 11 zu i?58 empfanden. Beim Lochereraltar und der Claer'-

- Geschichtl. Ortsbeschreibung 2, 12 zu Nr. 32.

' Urk. Beil. 14. 'Urk.Beil. ii. sehen Madonna hat er es am besten verstanden

5 Einige Male fungiert er als Zeuge in Erbschaftssachen: den charakteristischen Zug des Weibes, das Aliquid

am 9. November 1545 bei der Testamentsvollstreckung des sanctum ac providum zum Ausdruck ZU bringen.

Munsterkaplans Kaspar Schäfer; ebenso am 14. April 1542 und , .. _ , .. .

18. November 1551. Die Urkunden im Stadtarchiv (Verlassen- S.e gehören zum Schönsten, was jemals ein Künstler

schaffen von Geistlichen): Six Gumpp, Hintersaß, als Zeuge. am Oberrhein geschaffen.

Riegel, Die Locherer-Kapelle im Freiburger Münster und der Meister ihres Altars

Seit dem Jahre 1540 erscheint er in den Herrschafts- verlieh, kam er doch nie mit der Obrigkeit in Kon-

rech tbüchern als Eigentümer dieses Hauses zum Eich- flikt wie z. B. sein Zeitgenosse Hans Gitschmann.

hörn'. Mit dem Betrag von 5 ,r-s ist er noch 1558 ver- Sixt Gumpp nahm das Schöne im Leben und

anschlagt'. Wenige Jahre später verlor er auf eine un- das Leben selbst in sich auf; dankbarlich erlebte und

geklärte unglückliche Weise den größten Teil seiner durchlebte er das, was er geschaut. Daher auch seine

Habe und seines Vermögens. Gumpp musste es herrlichen Madonnen. Unermüdlich tätig bis ins

erleben, seiner Armut wegen, um völlige Befreiung höchste Alter, sah er immer offenen Auges in die

von seinen Steuerpflichten nachzusuchen3. Welt um sich. Die Wandlungen des Zeitgeistes sind

Die letzten Lebensjahre wurden ihm vergällt nicht ungenützt an ihm vorübergegangen. Immer

durch einen Streit4 mit seinem Zunftgenossen Bai- aber drängt sich sein ureigenstes Wesen

thasar Isaac und Marx Samen, dessen Grund, Ur- durch. Immer die gleiche Grundstimmung, das

sache und Verlauf wir nicht weiter verfolgen können, göttlich Erhabene in das Gewand des rein Mensch-

weil die Quellen darüber nicht mehr vorhanden sind, liehen zu kleiden, die Menschen selbst aber, soweit er

Sein Alter muß ihm später zu einer großen Last das überhaupt tun konnte und durfte, wie in seinem

geworden sein. Seine Tochtermänner und Erben Schutzmantelaltar, so darzustellen, wie sie wirklich

Gilg Herold und Hans Semer ließen ihm am lebten. Sein Leitmotiv war eine kühne Phantasie, die

21. Mai 1568 von Rats wegen einen

Pfleger setzen. Die Stelle im Ratsproto-

koll für diesen Tag: „Sixt Gump ist

seiner leibsunvermöglichkcit halben uf

seiner iochtermänner ansuchen mit Claus

Petern bevögtigt", berührt ganz eigen.

Nur wenige Monde noch war ihm dies

traurige Los beschieden. Vor Martini

des gleichen Jahres 1568 ward er zu

seinen Vätern versammelt, denn in

der Steuerliste für diesen Termin ist sein

Name bereits getilgt. Am 12. Februar

1569 setzten sich seine Schwiegersöhne

und Erben über seinen Nachlass ausein-

ander. An seinem Todestag mag

Sixt Gumpp 75 bis 80 Jahre alt ge-

wesen sein. Sein Name verschwin- Abbiut 1(h Christus vom

det völlig aus den Quellen wie aus Aufsatz des Schutzmantel-

der Erinnerung. Auffällig: nirgendwo

auch nur die Spur von einem Gedenken

altars.

jeder seiner Schöpfungen trotz allem Rea-

lismus etwas ungemein Leichtes und

Schwebendes gibt. Wie er sich selbst

niemalen mit den Händeln des Alltags

abgab, so sollten auch seine Heiligen

über das Gewöhnliche sich erheben. (Da-

her die eigenartige Fuß-, Hand-, Locken-

und Gewandbehandlung.) In allen Ar-

beiten ein Zug der Weltfreudigkeit und

virtuosenhaften technischen Könnens.

Sixt Gumpps innerstes Wesen

ist uns ein Rätsel. Wenn wir ihn nach

dem beurteilen, was von seinen Werken

auf unsere Tage gekommen ist, und was

wir als die Offenbarung seines künst-

lerischen Erlebens erkannt haben, dann

drängt sich doch die Frage auf: warum

immer die gleiche Grundstimmung, die

gleiche technische Vollendung, und doch

— die großen Unterschiede in seiner Auf-

an ihn. Vielleicht hatte man ihn absichtlich vergessen, fassung? Seine Maria auf dem Anna-Altar und die

weil er es stets vorzog, seine eigenen Wege zu gehen; in der Locherer-Kapelle und den späteren; welcher

niemals betätigte er sich am öffentlich-bürgerlichen

Leben. Um die Stelle eines Zunftmeisters und Zunft-

vorsitzenden hat er sich nie beworben. Er überließ

es den Kleinen, nach äußeren Ehren zu geizen, und

lebte nur sich und seiner Kunst. Die vielfach klein-

lichen Kleinigkeitskrämereien der städtischen Politik

waren nichts für ihn und auch gar nicht nach seinem

scheinbare Gegensatz in der Auffassung vom Wesen

des Weibes! Indes — der Künstler war zwischen 1515

und 1522 älter und gereifter geworden, hatte das Leben

mehr kennen gelernt und erfahren, dass das Schöne

des Weibes nicht die äußere Erscheinung, das rein

Weltliche, sondern ihr innerstes Wesen: das Madon-

nen-Weltkindhafte ist. Lind eben dieses Erkennen und

Geschmack5. Trotz aller Leidenschaft, die in ihm seine künstlerische Ausgestaltung gibt seinen späteren

schlummerte und der er in seinen Werken Ausdruck Werken den eigenartigen Reiz, den wohl schon die

Zeitgenossen so wie wir, wenn nicht noch mehr,

' Urk. Beil. 8 zu 1544; Utk. Beil. 11 zu i?58 empfanden. Beim Lochereraltar und der Claer'-

- Geschichtl. Ortsbeschreibung 2, 12 zu Nr. 32.

' Urk. Beil. 14. 'Urk.Beil. ii. sehen Madonna hat er es am besten verstanden

5 Einige Male fungiert er als Zeuge in Erbschaftssachen: den charakteristischen Zug des Weibes, das Aliquid

am 9. November 1545 bei der Testamentsvollstreckung des sanctum ac providum zum Ausdruck ZU bringen.

Munsterkaplans Kaspar Schäfer; ebenso am 14. April 1542 und , .. _ , .. .

18. November 1551. Die Urkunden im Stadtarchiv (Verlassen- S.e gehören zum Schönsten, was jemals ein Künstler

schaffen von Geistlichen): Six Gumpp, Hintersaß, als Zeuge. am Oberrhein geschaffen.