/

4

der einfachen Erwägung nicht verschliesst, dass sich der Käufer eines solchen Prachtgefässes eine derartige

Verunstaltung seiner Mythen gewiss nicht hätte bieten lassen, selbst wenn der Künstler sie sich hätte er-

lauben wollen, der wird sieb nicht einmal zu dem Zugeständnis entschliessen können, dass hier einem beliebigen

Toten ein epischer Gemeinname gegeben ist; er wird vielmehr diesen Namen für die epische Vorlage des

Vasenbildes in Anspruch nehmen und für die Reconstruction des Liedes vom Tode des Memnon verwerten,

und das mit um so grösserer Zuversicht, als hier schon die Wunde im Nacken die Deutung auf Antilochos

ausschliefst und mit hinlänglicher Sicherheit beweist, dass der Getötete kein Achäer, sondern ein Trojaner ist.

In jenem Epos also — mag es nun, was doch immer das nächstliegende bleibt, die Aitbiopis oder eine andere

epische Behandlung, etwa die der kleinen Hins, gewesen sein 4) — war erzählt, dass nach dein Tode des Antilo-

chos, der natürlich nicht gefehlt haben kann, Achilleus mit Melanippos zusammentraf, ihn in die Flucht trieb,

den Fliehenden ereilte und im Nacken tötlich verwundete, worauf sich dann über der Leiche zwischen

Achill und dem zur Hilfe herbeigeeilten Memnon der letzte Kampf entspann, in dem Memnon unterlag. Es ist

durchaus im Stile des Epos, dass der Zusammenstoss der beiden Haupthelden durch kleinere Kampfscenen

vorbereitet wird, wie in der Ilias Achilleus vor seinem Zusammentreffen mit Hektor den Otrynteiden

Iphition, den Antenoriden Demoleon, den Hippodamas und endlich den Priamiden Polydoros tötet.

Aber wer ist Melanippos? In der Ilias begegnet ein Melanippos, abgesehen von den Stellen, wo

der trefflich in den Hexameterschluss fallende Name in frei erfundenen Listen getöteter Troer (0 276. H 695)

oder in einer Aufzählung von Achäern (T 240) erscheint, nur einmal in zur poetischen Persönlichkeit verdichteter

Gestalt (o 546—591); er ist dort Sohn des Hiketaon, eines der Brüder des Priamos, und wird im Kampf

von Antilochos getötet. Ein Melanippos erscheint aber auch, und zwar an erster Stelle, in der Aufzählung

der Bastarde des Priamos bei Apollodor (III 12, 5, 8), also in einer Partie, die man nach Weltmanns über-

zeugender Darlegung (Commcntationes societatis philologae Gryphiswaldensis 54 ff.) unbedenklich auf die Troika

des Hellanikos zurückführen darf. Da wir nun zu der Annahme berechtigt sind, dass Hellanikos diese Namen

nicht frei erfunden sondern der epischen Dichtung entlehnt hat, wie denn (sine ganze Reihe derselben notorisch

aus der Ilias stammt, so erscheint die Hypothese nicht allzu kühn, dass dieser Priamide Melanippos der

Aitbiopis entnommen ist und dass er dort eine ähnliche Rolle gespielt hat wie in der Ilias Polydoros.

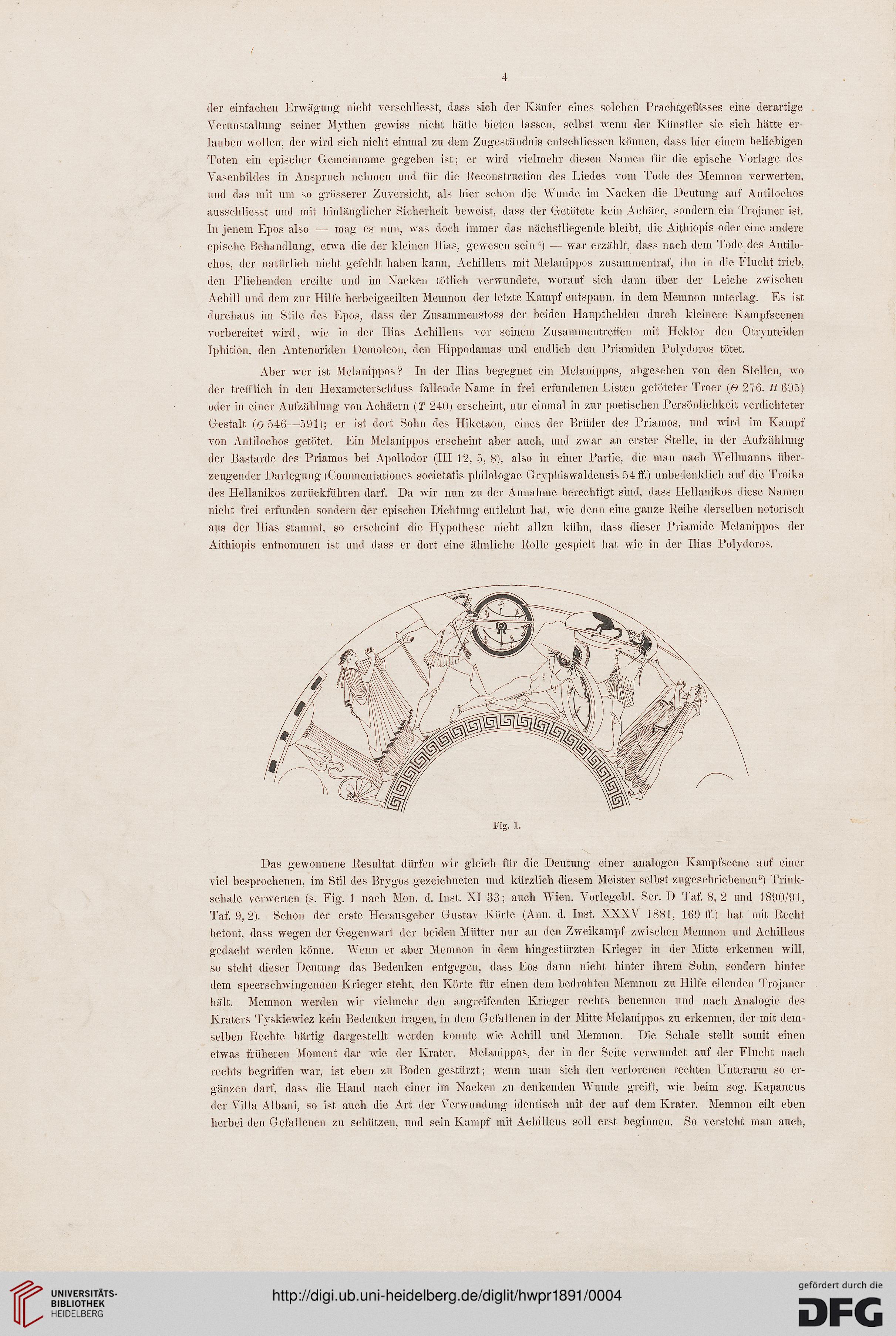

Fig. 1.

Das gewonnene Resultat dürfen wir gleich für die Deutung einer analogen Kampfscene auf einer

viel besprochenen, im Stil des Brygos gezeichneten und kürzlich diesem Meister selbst zugeschriebenen5) Trink-

schale verwerten (s. Fig. 1 nach Mon. d. Inst. XI 33; auch Wien. Vorlegebl. Ser. D Tat'. 8, 2 und 1890/91,

Taf. 9, 2). Schon der erste Herausgeber Gustav Körte (Ann. d. Inst. XXXV 1881, 169 ff.) hat mit Recht

betont, dass wegen der Gegenwart der beiden Mütter nur an den Zweikampf zwischen Memnon und Achilleus

gedacht werden könne. Wenn er aber Memnon in dem hingestürzten Krieger in der Mitte erkennen will,

so steht dieser Deutung das Bedenken entgegen, dass Eos dann nicht hinter ihrem Sohn, sondern hinter

dem speerschwingenden Krieger steht, den Körte für einen dem bedrohten Memnon zu Hilfe eilenden Trojaner

hält. Memnon werden wir vielmehr den angreifenden Krieger rechts benennen und nach Analogie des

Kraters Tyskiewicz kein Bedenken tragen, in dem Gefallenen in der Mitte Melanippos zu erkennen, der mit dem-

selben Rechte bärtig dargestellt werden konnte wie Achill und Memnon. Die Schale stellt somit einen

etwas früheren Moment dar wie der Krater. Melanippos, der in der Seite verwundet auf der Flucht nach

rechts begriffen war, ist eben zu Boden gestürzt; wenn man sich den verlorenen rechten Unterarm so er-

gänzen darf, dass die Hand nach einer im Nacken zu denkenden Wunde greift, wie beim sog. Kapaneus

der Villa Albani, so ist auch die Art der Verwundung identisch mit der auf dem Krater. Memnon eilt eben

herbei den Gefallenen zu schützen, und sein Kampf mit Achilleus soll erst beginnen. So versteht man auch,

4

der einfachen Erwägung nicht verschliesst, dass sich der Käufer eines solchen Prachtgefässes eine derartige

Verunstaltung seiner Mythen gewiss nicht hätte bieten lassen, selbst wenn der Künstler sie sich hätte er-

lauben wollen, der wird sieb nicht einmal zu dem Zugeständnis entschliessen können, dass hier einem beliebigen

Toten ein epischer Gemeinname gegeben ist; er wird vielmehr diesen Namen für die epische Vorlage des

Vasenbildes in Anspruch nehmen und für die Reconstruction des Liedes vom Tode des Memnon verwerten,

und das mit um so grösserer Zuversicht, als hier schon die Wunde im Nacken die Deutung auf Antilochos

ausschliefst und mit hinlänglicher Sicherheit beweist, dass der Getötete kein Achäer, sondern ein Trojaner ist.

In jenem Epos also — mag es nun, was doch immer das nächstliegende bleibt, die Aitbiopis oder eine andere

epische Behandlung, etwa die der kleinen Hins, gewesen sein 4) — war erzählt, dass nach dein Tode des Antilo-

chos, der natürlich nicht gefehlt haben kann, Achilleus mit Melanippos zusammentraf, ihn in die Flucht trieb,

den Fliehenden ereilte und im Nacken tötlich verwundete, worauf sich dann über der Leiche zwischen

Achill und dem zur Hilfe herbeigeeilten Memnon der letzte Kampf entspann, in dem Memnon unterlag. Es ist

durchaus im Stile des Epos, dass der Zusammenstoss der beiden Haupthelden durch kleinere Kampfscenen

vorbereitet wird, wie in der Ilias Achilleus vor seinem Zusammentreffen mit Hektor den Otrynteiden

Iphition, den Antenoriden Demoleon, den Hippodamas und endlich den Priamiden Polydoros tötet.

Aber wer ist Melanippos? In der Ilias begegnet ein Melanippos, abgesehen von den Stellen, wo

der trefflich in den Hexameterschluss fallende Name in frei erfundenen Listen getöteter Troer (0 276. H 695)

oder in einer Aufzählung von Achäern (T 240) erscheint, nur einmal in zur poetischen Persönlichkeit verdichteter

Gestalt (o 546—591); er ist dort Sohn des Hiketaon, eines der Brüder des Priamos, und wird im Kampf

von Antilochos getötet. Ein Melanippos erscheint aber auch, und zwar an erster Stelle, in der Aufzählung

der Bastarde des Priamos bei Apollodor (III 12, 5, 8), also in einer Partie, die man nach Weltmanns über-

zeugender Darlegung (Commcntationes societatis philologae Gryphiswaldensis 54 ff.) unbedenklich auf die Troika

des Hellanikos zurückführen darf. Da wir nun zu der Annahme berechtigt sind, dass Hellanikos diese Namen

nicht frei erfunden sondern der epischen Dichtung entlehnt hat, wie denn (sine ganze Reihe derselben notorisch

aus der Ilias stammt, so erscheint die Hypothese nicht allzu kühn, dass dieser Priamide Melanippos der

Aitbiopis entnommen ist und dass er dort eine ähnliche Rolle gespielt hat wie in der Ilias Polydoros.

Fig. 1.

Das gewonnene Resultat dürfen wir gleich für die Deutung einer analogen Kampfscene auf einer

viel besprochenen, im Stil des Brygos gezeichneten und kürzlich diesem Meister selbst zugeschriebenen5) Trink-

schale verwerten (s. Fig. 1 nach Mon. d. Inst. XI 33; auch Wien. Vorlegebl. Ser. D Tat'. 8, 2 und 1890/91,

Taf. 9, 2). Schon der erste Herausgeber Gustav Körte (Ann. d. Inst. XXXV 1881, 169 ff.) hat mit Recht

betont, dass wegen der Gegenwart der beiden Mütter nur an den Zweikampf zwischen Memnon und Achilleus

gedacht werden könne. Wenn er aber Memnon in dem hingestürzten Krieger in der Mitte erkennen will,

so steht dieser Deutung das Bedenken entgegen, dass Eos dann nicht hinter ihrem Sohn, sondern hinter

dem speerschwingenden Krieger steht, den Körte für einen dem bedrohten Memnon zu Hilfe eilenden Trojaner

hält. Memnon werden wir vielmehr den angreifenden Krieger rechts benennen und nach Analogie des

Kraters Tyskiewicz kein Bedenken tragen, in dem Gefallenen in der Mitte Melanippos zu erkennen, der mit dem-

selben Rechte bärtig dargestellt werden konnte wie Achill und Memnon. Die Schale stellt somit einen

etwas früheren Moment dar wie der Krater. Melanippos, der in der Seite verwundet auf der Flucht nach

rechts begriffen war, ist eben zu Boden gestürzt; wenn man sich den verlorenen rechten Unterarm so er-

gänzen darf, dass die Hand nach einer im Nacken zu denkenden Wunde greift, wie beim sog. Kapaneus

der Villa Albani, so ist auch die Art der Verwundung identisch mit der auf dem Krater. Memnon eilt eben

herbei den Gefallenen zu schützen, und sein Kampf mit Achilleus soll erst beginnen. So versteht man auch,