22

Walter H. Dammann

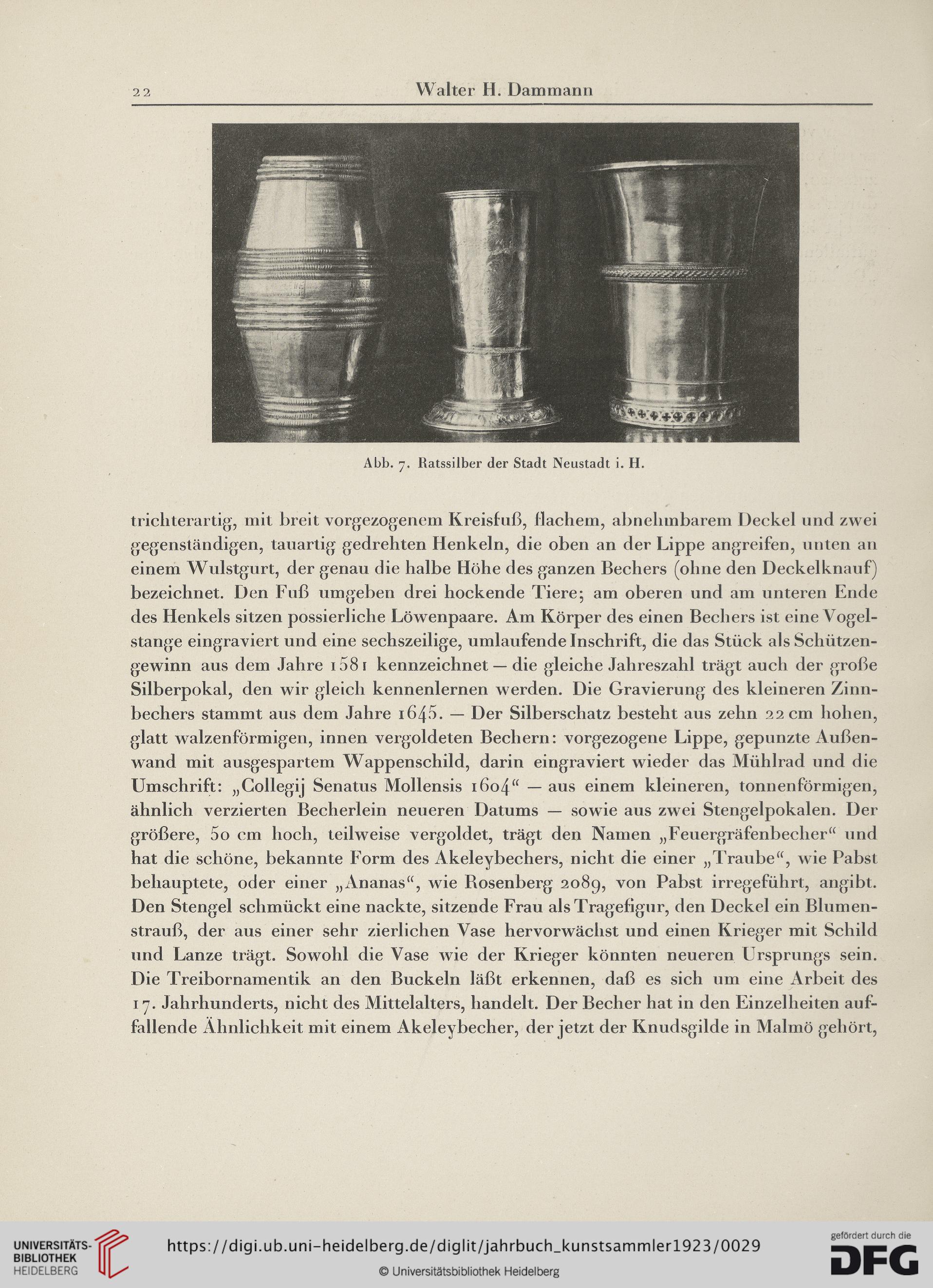

Abb. 7. Ratssilber der Stadt Neustadt i. H.

trichterartig, mit breit vorgezogenem Kreisfuß, flachem, abnehmbarem Deckel und zwei

gegenständigen, tauartig gedrehten Henkeln, die oben an der Lippe angreifen, unten an

einem Wulstgurt, der genau die halbe Höhe des ganzen Bechers (ohne den Deckelknauf)

bezeichnet. Den Fuß umgeben drei hockende Tiere; am oberen und am unteren Ende

des Henkels sitzen possierliche Löwenpaare. Am Körper des einen Bechers ist eine Vogel-

stange eingraviert und eine sechszeilige, umlaufende Inschrift, die das Stück als Schützen-

gewinn aus dem Jahre 158 r kennzeichnet — die gleiche Jahreszahl trägt auch der große

Silberpokal, den wir gleich kennenlernen werden. Die Gravierung des kleineren Zinn-

bechers stammt aus dem Jahre i645. — Der Silberschatz besteht aus zehn 22 cm hohen,

glatt walzenförmigen, innen vergoldeten Bechern: vorgezogene Lippe, gepunzte Außen-

wand mit ausgespartem Wappenschild, darin eingraviert wieder das Mühlrad und die

Umschrift: „Collegij Senatus Mollensis ißo4“ — aus einem kleineren, tonnenförmigen,

ähnlich verzierten Becherlein neueren Datums — sowie aus zwei Stengelpokalen. Der

größere, 5o cm hoch, teilweise vergoldet, trägt den Namen „Feuergräfenbeclier“ und

hat die schöne, bekannte Form des Akeleybechers, nicht die einer „Traube“, wie Pabst

behauptete, oder einer „Ananas“, wie Bosenberg 2089, von Pabst irregeführt, angibt.

Den Stengel schmückt eine nackte, sitzende Frau als Tragefigur, den Deckel ein Blumen-

strauß, der aus einer sehr zierlichen Vase hervorwächst und einen Krieger mit Schild

und Lanze trägt. Sowohl die Vase wie der Krieger könnten neueren Ursprungs sein.

Die Treibornamentik an den Buckeln läßt erkennen, daß es sich um eine Arbeit des

17. Jahrhunderts, nicht des Mittelalters, handelt. Der Becher hat in den Einzelheiten auf-

fallende Ähnlichkeit mit einem Akeleybecher, der jetzt der Knudsgilde in Malmö gehört,

Walter H. Dammann

Abb. 7. Ratssilber der Stadt Neustadt i. H.

trichterartig, mit breit vorgezogenem Kreisfuß, flachem, abnehmbarem Deckel und zwei

gegenständigen, tauartig gedrehten Henkeln, die oben an der Lippe angreifen, unten an

einem Wulstgurt, der genau die halbe Höhe des ganzen Bechers (ohne den Deckelknauf)

bezeichnet. Den Fuß umgeben drei hockende Tiere; am oberen und am unteren Ende

des Henkels sitzen possierliche Löwenpaare. Am Körper des einen Bechers ist eine Vogel-

stange eingraviert und eine sechszeilige, umlaufende Inschrift, die das Stück als Schützen-

gewinn aus dem Jahre 158 r kennzeichnet — die gleiche Jahreszahl trägt auch der große

Silberpokal, den wir gleich kennenlernen werden. Die Gravierung des kleineren Zinn-

bechers stammt aus dem Jahre i645. — Der Silberschatz besteht aus zehn 22 cm hohen,

glatt walzenförmigen, innen vergoldeten Bechern: vorgezogene Lippe, gepunzte Außen-

wand mit ausgespartem Wappenschild, darin eingraviert wieder das Mühlrad und die

Umschrift: „Collegij Senatus Mollensis ißo4“ — aus einem kleineren, tonnenförmigen,

ähnlich verzierten Becherlein neueren Datums — sowie aus zwei Stengelpokalen. Der

größere, 5o cm hoch, teilweise vergoldet, trägt den Namen „Feuergräfenbeclier“ und

hat die schöne, bekannte Form des Akeleybechers, nicht die einer „Traube“, wie Pabst

behauptete, oder einer „Ananas“, wie Bosenberg 2089, von Pabst irregeführt, angibt.

Den Stengel schmückt eine nackte, sitzende Frau als Tragefigur, den Deckel ein Blumen-

strauß, der aus einer sehr zierlichen Vase hervorwächst und einen Krieger mit Schild

und Lanze trägt. Sowohl die Vase wie der Krieger könnten neueren Ursprungs sein.

Die Treibornamentik an den Buckeln läßt erkennen, daß es sich um eine Arbeit des

17. Jahrhunderts, nicht des Mittelalters, handelt. Der Becher hat in den Einzelheiten auf-

fallende Ähnlichkeit mit einem Akeleybecher, der jetzt der Knudsgilde in Malmö gehört,