Eines hohen Rats Silberschatz

25

Stücke wird sich freilich erübrigen. Nur auf

einen Umstand sei hingewiesen: den höchst

charaktervollen gebuckelten Stücken des

Mittelalters, dem fischblasig gebuckelten

Christoforuspokal von 1486 etwa, oder dem

kleinen Pokal von 1022 mit den drei tor-

dierten Buckelreihen am Körper und zwei

weiteren Buckelreihen an Deckel und Fuß,

oder dem Landsknechtpokal, ebenfalls von

1622, oder dem Akeleybecher mit Blumen¬

strauß muß man die Renaissanceformen

gegenüberstellen, deren schrittweise Ent¬

wicklung sich gerade an den Lüneburger

Beispielen sehr gut beobachten läßt. Wenn

man etwa von der Altdorferschen Doppel¬

scheuer — flach, der Schale angenähert,

Buckel länglich gezogen, als wären es umgekehrte Kanneluren — als theoretischem Muster

ausgeht, so beginnt die Betrachtung mit dem Lüneburger Pokal des Kurfürsten Johann

Georg von Brandenburg, einer Nürnberger Arbeit von i586: ebenfalls Hache, stark ein-

geschnürte, schalenartige Form, mit noch deutlich vorwiegender gotischer Buckelung;

die Buckel bleiben noch blank; der Fuß ist schwach; der Stengel ist kleinlich gegliedert.

Der Münz- oder Januspokal zeigt die nächste Stufe: das Ornament beginnt schon die

Buckel einzuspinnen; bis schließlich am Becher mit der Wurzel Jesse die Buckel völlig

„überwunden“ und nur noch als Bildkartusche bewertet sind. Freilich ist das immer

noch treibgerecht; aber während der glatte Buckel, besonders in Torsion, so sehr schön

das Emporwachsen und Sichgestalten der Gesamtform mitfühlen läßt, geht das struktive

Gefühl bei der renaissancemäßigen Buckelbehandlung völlig verloren; und nur selten

gelingt es den deutschen Goldschmieden, zum Ersatz dafür dem Renaissancebecher einen

so edlen, reinen Umriß mitzugeben, wie ihn der Interimspokal zeigt. Am Ende der Ent-

wicklung stehen der Kurfürstenbecher von iSyo, der Jagdbecher desselben Jahres, die

Doppelscheuer von i585, bei der das Kleinliche, Drechslermäßige der Renaissance-

pokalform besonders ungünstig hervortritt, und der Nürnberger Eidechsenpokal von

i5go aus der Jamnitzerwerkstatt, mit seinem starken Blorizontalismus und dem schranken-

losen Wuchern des Zierwerkes, das sich von der Grundform ganz unabhängig gemacht

hat. An solchen Stücken erkannte das Auge der alten Meister, daß trotz aller Virtuosität,

trotz allen Schmuckreichtums die eigentliche Lebenskraft, das Aus-sich-selbst-Wachsen,

fehlte. Die strengere Form der Spätgotik erschien als die lebendigere, und man kehrte

zu ihr zurück . . .

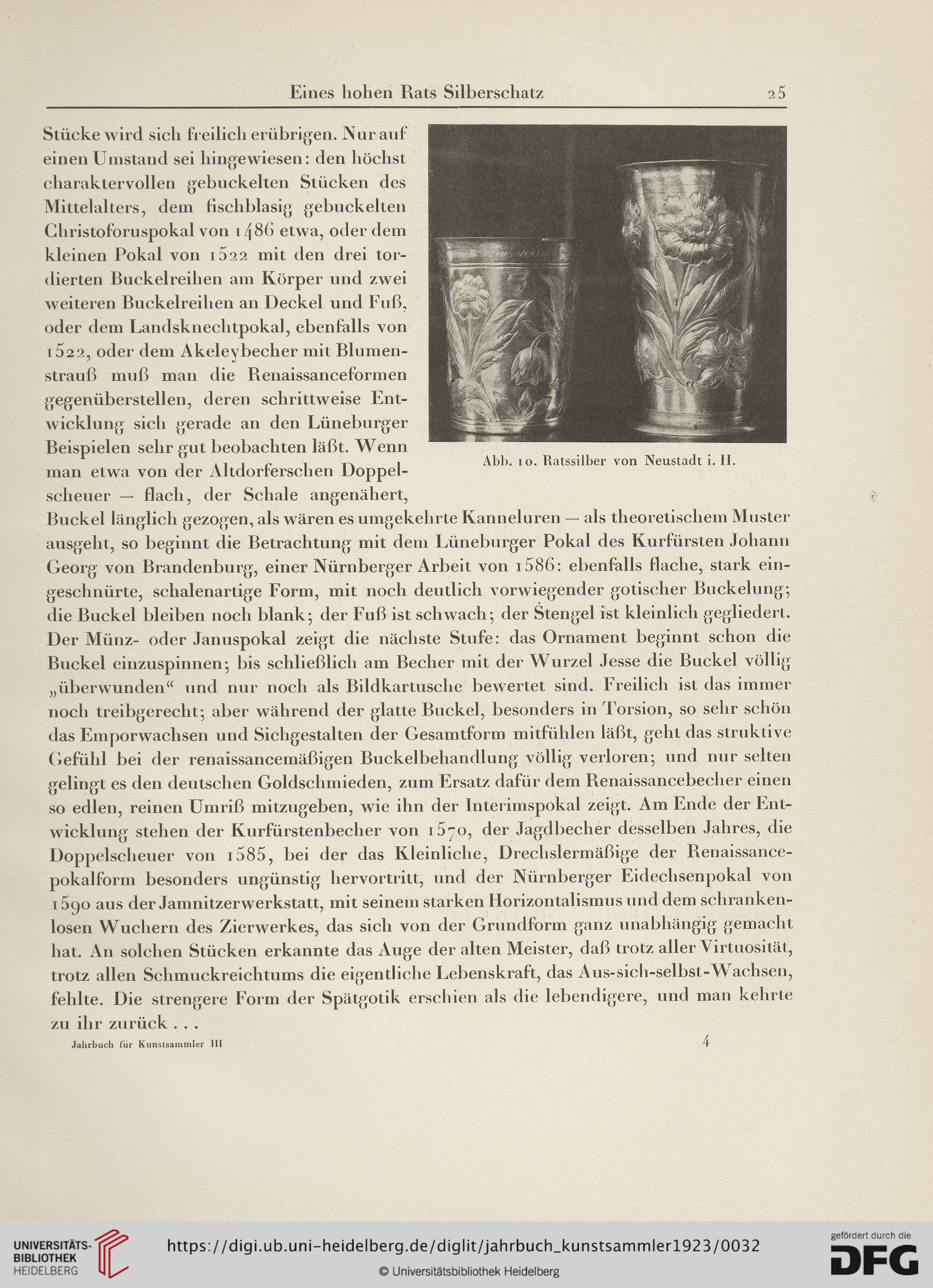

Abb. 10. Ratssilber von Neustadt i. II.

Jahrbuch für Kunstsammler 111

4

25

Stücke wird sich freilich erübrigen. Nur auf

einen Umstand sei hingewiesen: den höchst

charaktervollen gebuckelten Stücken des

Mittelalters, dem fischblasig gebuckelten

Christoforuspokal von 1486 etwa, oder dem

kleinen Pokal von 1022 mit den drei tor-

dierten Buckelreihen am Körper und zwei

weiteren Buckelreihen an Deckel und Fuß,

oder dem Landsknechtpokal, ebenfalls von

1622, oder dem Akeleybecher mit Blumen¬

strauß muß man die Renaissanceformen

gegenüberstellen, deren schrittweise Ent¬

wicklung sich gerade an den Lüneburger

Beispielen sehr gut beobachten läßt. Wenn

man etwa von der Altdorferschen Doppel¬

scheuer — flach, der Schale angenähert,

Buckel länglich gezogen, als wären es umgekehrte Kanneluren — als theoretischem Muster

ausgeht, so beginnt die Betrachtung mit dem Lüneburger Pokal des Kurfürsten Johann

Georg von Brandenburg, einer Nürnberger Arbeit von i586: ebenfalls Hache, stark ein-

geschnürte, schalenartige Form, mit noch deutlich vorwiegender gotischer Buckelung;

die Buckel bleiben noch blank; der Fuß ist schwach; der Stengel ist kleinlich gegliedert.

Der Münz- oder Januspokal zeigt die nächste Stufe: das Ornament beginnt schon die

Buckel einzuspinnen; bis schließlich am Becher mit der Wurzel Jesse die Buckel völlig

„überwunden“ und nur noch als Bildkartusche bewertet sind. Freilich ist das immer

noch treibgerecht; aber während der glatte Buckel, besonders in Torsion, so sehr schön

das Emporwachsen und Sichgestalten der Gesamtform mitfühlen läßt, geht das struktive

Gefühl bei der renaissancemäßigen Buckelbehandlung völlig verloren; und nur selten

gelingt es den deutschen Goldschmieden, zum Ersatz dafür dem Renaissancebecher einen

so edlen, reinen Umriß mitzugeben, wie ihn der Interimspokal zeigt. Am Ende der Ent-

wicklung stehen der Kurfürstenbecher von iSyo, der Jagdbecher desselben Jahres, die

Doppelscheuer von i585, bei der das Kleinliche, Drechslermäßige der Renaissance-

pokalform besonders ungünstig hervortritt, und der Nürnberger Eidechsenpokal von

i5go aus der Jamnitzerwerkstatt, mit seinem starken Blorizontalismus und dem schranken-

losen Wuchern des Zierwerkes, das sich von der Grundform ganz unabhängig gemacht

hat. An solchen Stücken erkannte das Auge der alten Meister, daß trotz aller Virtuosität,

trotz allen Schmuckreichtums die eigentliche Lebenskraft, das Aus-sich-selbst-Wachsen,

fehlte. Die strengere Form der Spätgotik erschien als die lebendigere, und man kehrte

zu ihr zurück . . .

Abb. 10. Ratssilber von Neustadt i. II.

Jahrbuch für Kunstsammler 111

4