Kupferstichvorbilder für Meißener Groteskgefäße

73

bewegen, stehen zwei große in Sil¬

ber bzw. Gold getriebene Kannen,

deren eine mit dem Vasenentwurf

nach Stella,Blatt 187T/.VFZZc,nahe¬

zu übereinstimmt. Die Halbfigur des

Satyrs unter dem Delpliinkopf trägt

an4 der rechten Seite eine kurze

breiteScheidemitzweiRebmessern,

ein Motiv, das bei dem Stich der

Fr. Bouzonnet fehlt. Statt des Akan-

thuskelchgehänges schwingt sich

eine Weingirlande um die hintere

Hälfte des Gefäßkörpers, ein deut¬

licher Hinweis auf die Bestimmung

der goldenen Kanne als Weinge¬

fäß. Bemerkenswert ist, daß die

Kirchnersche Vase, Tf.XVIIb^ die¬

sem von Stella gemalten Urbild in

der stärkeren Ausladungund derge-

drungeneren Form des Leibes näher steht als dem Stichvorbild. Dies gilt wenigstens

für die kleinere, 73 cm hohe Sorte, während die 82 cm hohe Sorte mit ihrem längeren

und stärker eingezogenen Fuß mehr dem Stich ähnelt.

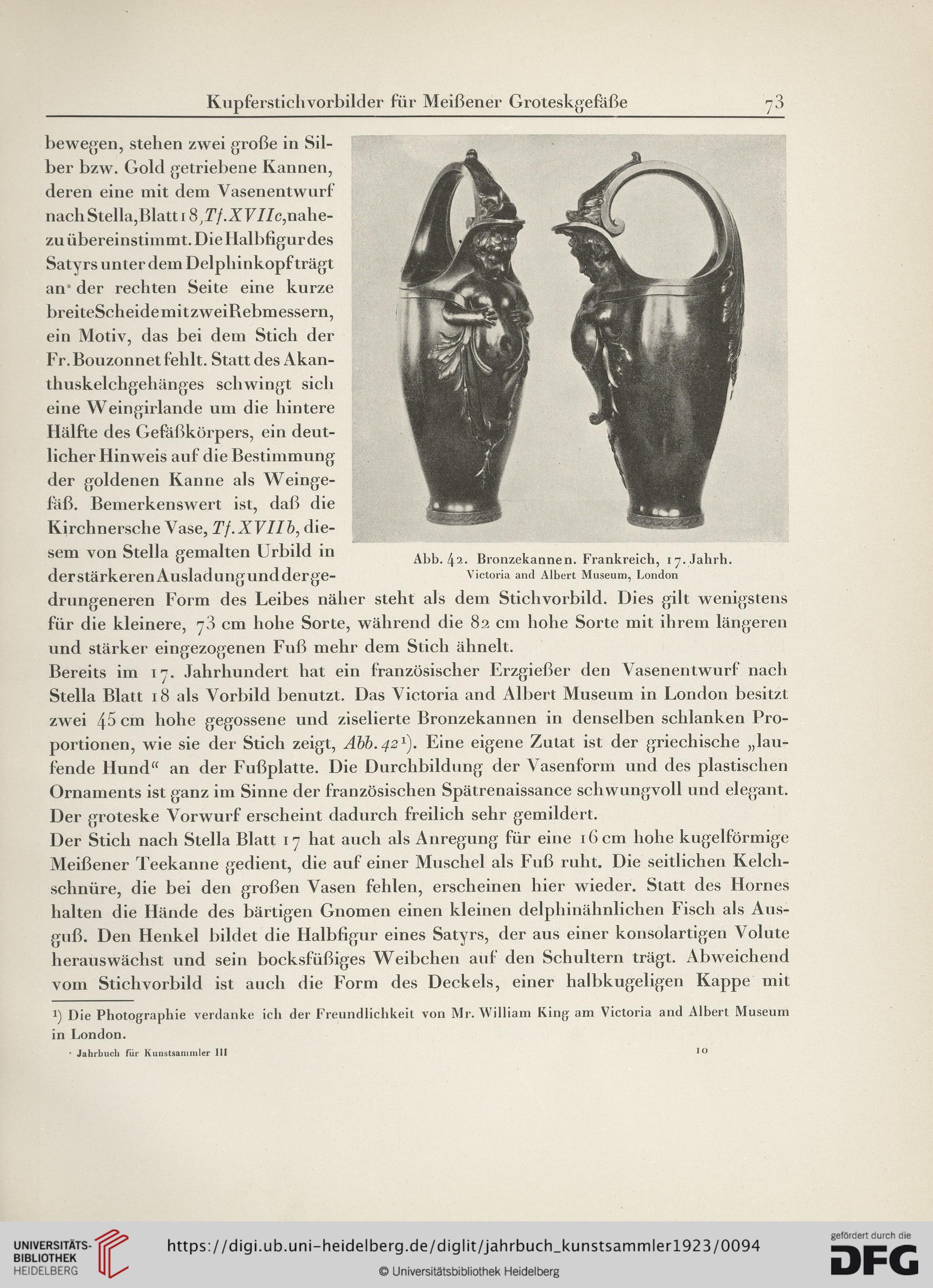

Bereits im 17. Jahrhundert hat ein französischer Erzgießer den Vasenentwurf nach

Stella Blatt 18 als Vorbild benutzt. Das Victoria and Albert Museum in London besitzt

zwei 45 cm hohe gegossene und ziselierte Bronzekannen in denselben schlanken Pro-

portionen, wie sie der Stich zeigt, Abb. 42^. Eine eigene Zutat ist der griechische „lau-

fende Hund“ an der Fußplatte. Die Durchbildung der Vasenform und des plastischen

Ornaments ist ganz im Sinne der französischen Spätrenaissance schwungvoll und elegant.

Der groteske Vorwurf erscheint dadurch freilich sehr gemildert.

Der Stich nach Stella Blatt 17 hat auch als Anregung für eine 16 cm hohe kugelförmige

Meißener Teekanne gedient, die auf einer Muschel als Fuß ruht. Die seitlichen Kelch-

schnüre, die bei den großen Vasen fehlen, erscheinen hier wieder. Statt des Hornes

halten die Hände des bärtigen Gnomen einen kleinen delphinähnlichen Fisch als Aus-

guß. Den Henkel bildet die Halbfigur eines Satyrs, der aus einer konsolartigen Volute

herauswächst und sein bocksfüßiges Weibchen auf den Schultern trägt. Abweichend

vom Stichvorbild ist auch die Form des Deckels, einer halbkugeligen Kappe mit

1) Die Photographie verdanke ich der Freundlichkeit von Mr. William King am Victoria and Albert Museum

in London.

Abb. 42. Bronzekannen. Frankreich, iy. Jahrh.

Victoria and Albert Museum, London

• Jahrbuch für Kunstsammler III

IO

73

bewegen, stehen zwei große in Sil¬

ber bzw. Gold getriebene Kannen,

deren eine mit dem Vasenentwurf

nach Stella,Blatt 187T/.VFZZc,nahe¬

zu übereinstimmt. Die Halbfigur des

Satyrs unter dem Delpliinkopf trägt

an4 der rechten Seite eine kurze

breiteScheidemitzweiRebmessern,

ein Motiv, das bei dem Stich der

Fr. Bouzonnet fehlt. Statt des Akan-

thuskelchgehänges schwingt sich

eine Weingirlande um die hintere

Hälfte des Gefäßkörpers, ein deut¬

licher Hinweis auf die Bestimmung

der goldenen Kanne als Weinge¬

fäß. Bemerkenswert ist, daß die

Kirchnersche Vase, Tf.XVIIb^ die¬

sem von Stella gemalten Urbild in

der stärkeren Ausladungund derge-

drungeneren Form des Leibes näher steht als dem Stichvorbild. Dies gilt wenigstens

für die kleinere, 73 cm hohe Sorte, während die 82 cm hohe Sorte mit ihrem längeren

und stärker eingezogenen Fuß mehr dem Stich ähnelt.

Bereits im 17. Jahrhundert hat ein französischer Erzgießer den Vasenentwurf nach

Stella Blatt 18 als Vorbild benutzt. Das Victoria and Albert Museum in London besitzt

zwei 45 cm hohe gegossene und ziselierte Bronzekannen in denselben schlanken Pro-

portionen, wie sie der Stich zeigt, Abb. 42^. Eine eigene Zutat ist der griechische „lau-

fende Hund“ an der Fußplatte. Die Durchbildung der Vasenform und des plastischen

Ornaments ist ganz im Sinne der französischen Spätrenaissance schwungvoll und elegant.

Der groteske Vorwurf erscheint dadurch freilich sehr gemildert.

Der Stich nach Stella Blatt 17 hat auch als Anregung für eine 16 cm hohe kugelförmige

Meißener Teekanne gedient, die auf einer Muschel als Fuß ruht. Die seitlichen Kelch-

schnüre, die bei den großen Vasen fehlen, erscheinen hier wieder. Statt des Hornes

halten die Hände des bärtigen Gnomen einen kleinen delphinähnlichen Fisch als Aus-

guß. Den Henkel bildet die Halbfigur eines Satyrs, der aus einer konsolartigen Volute

herauswächst und sein bocksfüßiges Weibchen auf den Schultern trägt. Abweichend

vom Stichvorbild ist auch die Form des Deckels, einer halbkugeligen Kappe mit

1) Die Photographie verdanke ich der Freundlichkeit von Mr. William King am Victoria and Albert Museum

in London.

Abb. 42. Bronzekannen. Frankreich, iy. Jahrh.

Victoria and Albert Museum, London

• Jahrbuch für Kunstsammler III

IO