Der Kunstmarkt 1922

109

gehören und die ihm niemand streitig machen

kann1).

Während um jene Zeit in London ostasiatisches Kunst¬

gewerbe erneut reißenden Absatz fand und der Markt

auch frühe chinesische Skulpturen zu 200 bis 4oo

Pfund zum Verkauf stellte — auch in Berlin ging ein

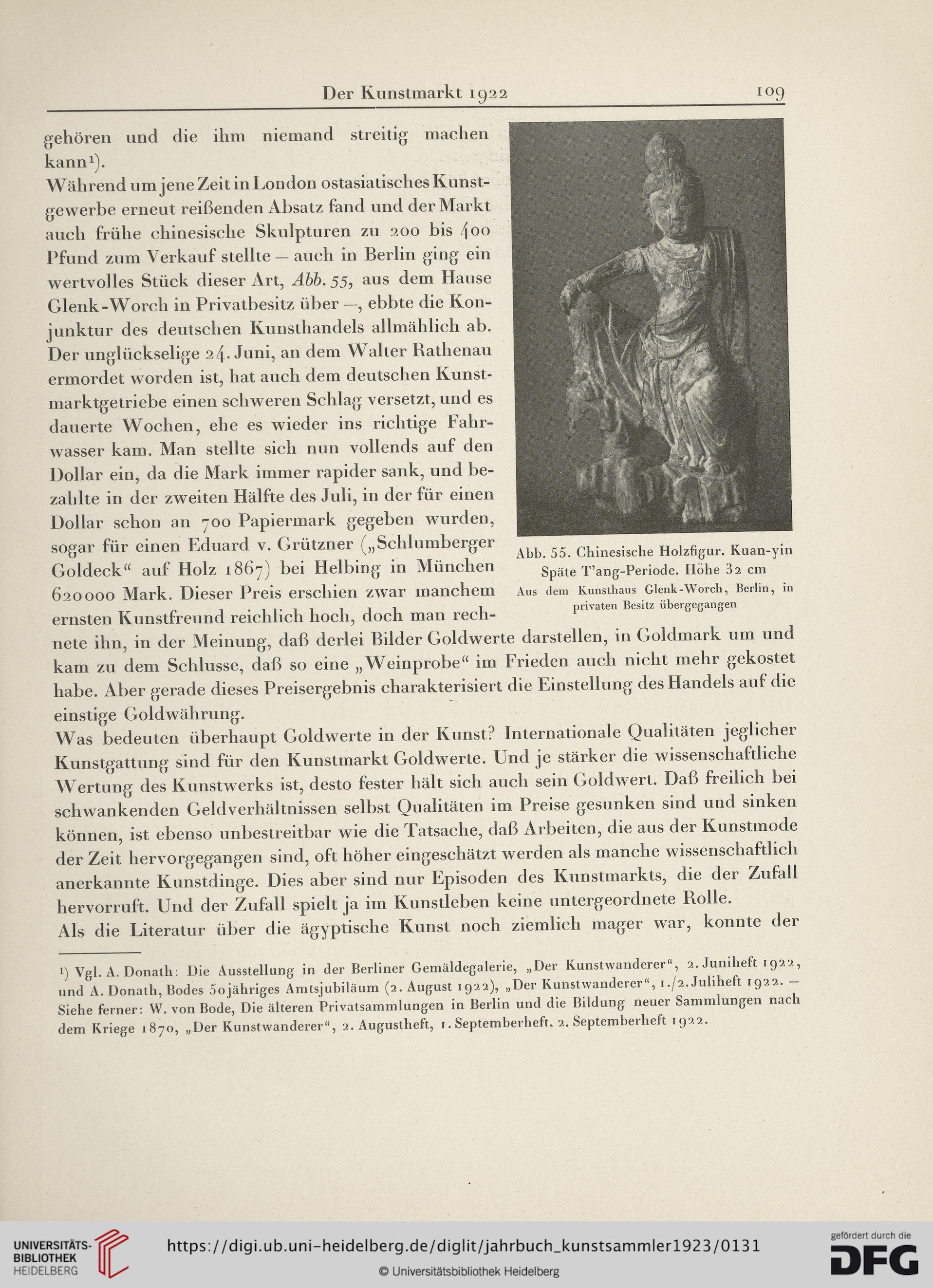

wertvolles Stück dieser Art, Abb. 55, aus dem Hause

Glenk-Worch in Privatbesitz über —, ebbte die Kon¬

junktur des deutschen Kunsthandels allmählich ab.

Der unglückselige 24. Juni, an dem Walter Rathenau

ermordet worden ist, hat auch dem deutschen Kunst¬

marktgetriebe einen schweren Schlag versetzt, und es

dauerte Wochen, ehe es wieder ins richtige Fahr¬

wasser kam. Man stellte sich nun vollends auf den

Dollar ein, da die Mark immer rapider sank, und be¬

zahlte in der zweiten Hälfte des Juli, in der für einen

Dollar schon an ’j'oo Papiermark gegeben wurden,

sogar für einen Eduard v. Grützner („Schlumberger

Goldeck“ auf Holz 1867) bei Helbing in München

620000 Mark. Dieser Preis erschien zwar manchem

ernsten Kunstfreund reichlich hoch, doch man rech-

nete ihn, in der Meinung, daß derlei Bilder Goldwerte darstellen, in Goldmark um und

kam zu dem Schlüsse, daß so eine „Weinprobe“ im Frieden auch nicht mehr gekostet

habe. Aber gerade dieses Preisergebnis charakterisiert die Einstellung des Handels auf die

einstige Goldwährung.

Was bedeuten überhaupt Goldwerte in der Kunst? Internationale Qualitäten jeglicher

Kunstgattung sind für den Kunstmarkt Goldwerte. Und je stärker die wissenschaftliche

Wertung des Kunstwerks ist, desto fester hält sich auch sein Goldwert. Daß freilich bei

schwankenden Geldverhältnissen selbst Qualitäten im Preise gesunken sind und sinken

können, ist ebenso unbestreitbar wie die Tatsache, daß Arbeiten, die aus der Kunstmode

der Zeit hervorgegangen sind, oft höher eingeschätzt werden als manche wissenschaftlich

anerkannte Kunstdinge. Dies aber sind nur Episoden des Kunstmarkts, die der Zufall

hervorruft. Und der Zufall spielt ja im Kunstleben keine untergeordnete Rolle.

Als die Literatur über die ägyptische Kunst noch ziemlich mager war, konnte der

Abb. 55. Chinesische Holzfigur. Kuan-yin

Späte T’ang-Periode. Höhe 32 cm

Aus dem Kunsthaus Glenk-Worch, Berlin, ir

privaten Besitz übergegangen

i) Vgl. A. Donath: Die Ausstellung in der Berliner Gemäldegalerie, „Der Kunstwanderer“, 2. Juniheft 1922,

und A. Donath, Bodes Sojähriges Amtsjubiläum (2. August 1922), „Der Kunstwanderer“, 1./2. Juliheft 1922. —

Siehe ferner: W. von Bode, Die älteren Privatsammlungen in Berlin und die Bildung neuer Sammlungen nach

dem Kriege 1870, „Der Kunstwanderer“, 2. Augustheft, 1. Septemberheft, 2. Septemberheft 1922.

109

gehören und die ihm niemand streitig machen

kann1).

Während um jene Zeit in London ostasiatisches Kunst¬

gewerbe erneut reißenden Absatz fand und der Markt

auch frühe chinesische Skulpturen zu 200 bis 4oo

Pfund zum Verkauf stellte — auch in Berlin ging ein

wertvolles Stück dieser Art, Abb. 55, aus dem Hause

Glenk-Worch in Privatbesitz über —, ebbte die Kon¬

junktur des deutschen Kunsthandels allmählich ab.

Der unglückselige 24. Juni, an dem Walter Rathenau

ermordet worden ist, hat auch dem deutschen Kunst¬

marktgetriebe einen schweren Schlag versetzt, und es

dauerte Wochen, ehe es wieder ins richtige Fahr¬

wasser kam. Man stellte sich nun vollends auf den

Dollar ein, da die Mark immer rapider sank, und be¬

zahlte in der zweiten Hälfte des Juli, in der für einen

Dollar schon an ’j'oo Papiermark gegeben wurden,

sogar für einen Eduard v. Grützner („Schlumberger

Goldeck“ auf Holz 1867) bei Helbing in München

620000 Mark. Dieser Preis erschien zwar manchem

ernsten Kunstfreund reichlich hoch, doch man rech-

nete ihn, in der Meinung, daß derlei Bilder Goldwerte darstellen, in Goldmark um und

kam zu dem Schlüsse, daß so eine „Weinprobe“ im Frieden auch nicht mehr gekostet

habe. Aber gerade dieses Preisergebnis charakterisiert die Einstellung des Handels auf die

einstige Goldwährung.

Was bedeuten überhaupt Goldwerte in der Kunst? Internationale Qualitäten jeglicher

Kunstgattung sind für den Kunstmarkt Goldwerte. Und je stärker die wissenschaftliche

Wertung des Kunstwerks ist, desto fester hält sich auch sein Goldwert. Daß freilich bei

schwankenden Geldverhältnissen selbst Qualitäten im Preise gesunken sind und sinken

können, ist ebenso unbestreitbar wie die Tatsache, daß Arbeiten, die aus der Kunstmode

der Zeit hervorgegangen sind, oft höher eingeschätzt werden als manche wissenschaftlich

anerkannte Kunstdinge. Dies aber sind nur Episoden des Kunstmarkts, die der Zufall

hervorruft. Und der Zufall spielt ja im Kunstleben keine untergeordnete Rolle.

Als die Literatur über die ägyptische Kunst noch ziemlich mager war, konnte der

Abb. 55. Chinesische Holzfigur. Kuan-yin

Späte T’ang-Periode. Höhe 32 cm

Aus dem Kunsthaus Glenk-Worch, Berlin, ir

privaten Besitz übergegangen

i) Vgl. A. Donath: Die Ausstellung in der Berliner Gemäldegalerie, „Der Kunstwanderer“, 2. Juniheft 1922,

und A. Donath, Bodes Sojähriges Amtsjubiläum (2. August 1922), „Der Kunstwanderer“, 1./2. Juliheft 1922. —

Siehe ferner: W. von Bode, Die älteren Privatsammlungen in Berlin und die Bildung neuer Sammlungen nach

dem Kriege 1870, „Der Kunstwanderer“, 2. Augustheft, 1. Septemberheft, 2. Septemberheft 1922.