Römische Medaillons.

63

Der Medaillon, welcher uns vorliegt, hatte, wie die anderen ahnlichen Münzen älterer Zeit, keinen

anderen Zweck, als die Caesarernennung des Gallus durch ein solennes, auf die militärischen Kreise

berechnetes und wohl auch nur zur Vertheilung in diesen bestimmtes Gepräge zu feiern und bekannt zu

machen.

Julianus Apostata.

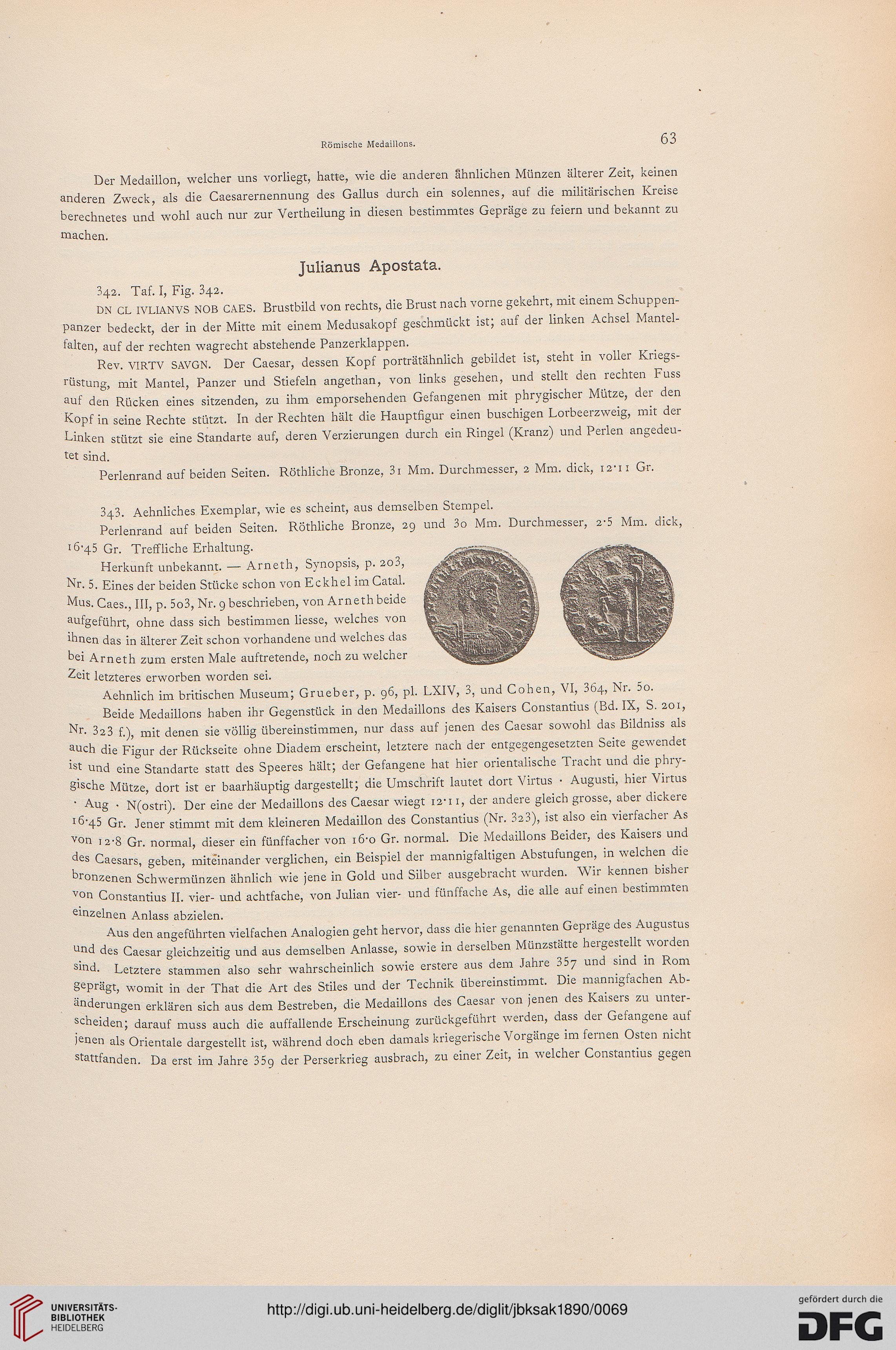

342. Taf. I, Fig. 342.

DN GL 1VLIANVS NOB CAES. Brustbild von rechts, die Brust nach vorne gekehrt, mit einem Schuppen-

panzer bedeckt, der in der Mitte mit einem Medusakopf geschmückt ist; auf der linken Achsel Mantel-

falten, auf der rechten wagrecht abstehende Panzerklappen.

Rev. VIRTV SAVGN. Der Caesar, dessen Kopf porträtähnlich gebildet ist, steht in voller Kriegs-

rüstung, mit Mantel, Panzer und Stiefeln angethan, von links gesehen, und stellt den rechten Fuss

auf den Rücken eines sitzenden, zu ihm emporsehenden Gefangenen mit phrygischer Mütze, der den

Kopf in seine Rechte stützt. In der Rechten hält die Hauptfigur einen buschigen Lorbeerzweig, mit der

Linken stützt sie eine Standarte auf, deren Verzierungen durch ein Ringel (Kranz) und Perlen angedeu-

tet sind.

Perlenrand auf beiden Seiten. Röthliche Bronze, 3i Mm. Durchmesser, 2 Mm. dick, 12-11 Gr.

343. Aehnliches Exemplar, wie es scheint, aus demselben Stempel.

Perlenrand auf beiden Seiten. Röthliche Bronze, 29 und 3o Mm. Durchmesser, 2-5 Mm. dick,

>6-45 Gr. Treffliche Erhaltung.

Herkunft unbekannt. — Arneth, Synopsis, p. 2o3,

Nr. 5. Eines der beiden Stücke schon von Eckhel imCatal.

Mus. Caes., III, p. 5o3, Nr. 9 beschrieben, von Arneth beide

aufgeführt, ohne dass sich bestimmen Hesse, welches von

ihnen das in älterer Zeit schon vorhandene und welches das

bei Arneth zum ersten Male auftretende, noch zu welcher

Zeit letzteres erworben worden sei.

Aehnlich im britischen Museum; Grueber, p. 96, pl. LXIV, 3, und Cohen, VI, 364, Nr. 5o.

Beide Medaillons haben ihr Gegenstück in den Medaillons des Kaisers Constantius (Bd. IX, S. 201,

Nr- 323 f.), mit denen sie völlig übereinstimmen, nur dass auf jenen des Caesar sowohl das Bildniss als

auch die Figur der Rückseite ohne Diadem erscheint, letztere nach der entgegengesetzten Seite gewendet

ist und eine Standarte statt des Speeres hält; der Gefangene hat hier orientalische Tracht und die phry-

gische Mütze, dort ist er baarhäuptig dargestellt; die Umschrift lautet dort Virtus • Augusti, hier Virtus

• Aug • N(ostri). Der eine der Medaillons des Caesar wiegt 12-11, der andere gleich grosse, aber dickere

^•45 Gr. Jener stimmt mit dem kleineren Medaillon des Constantius (Nr. 323), ist also ein vierfacher As

von ,2-8 Gr. normal, dieser ein fünffacher von 16-0 Gr. normal. Die Medaillons Beider, des Kaisers und

des Caesars, geben, miteinander verglichen, ein Beispiel der mannigfaltigen Abstufungen, in welchen die

bronzenen Schwermünzen ähnlich wie jene in Gold und Silber ausgebracht wurden. Wir kennen bisher

von Constantius II. vier- und achtfache, von Julian vier- und fünffache As, die alle auf einen bestimmten

einzelnen Anlass abzielen.

Aus den angeführten vielfachen Analogien geht hervor, dass die hier genannten Gepräge des Augustus

und des Caesar gleichzeitig und aus demselben Anlasse, sowie in derselben Münzstätte hergestellt worden

s;nd. Letztere stammen also sehr wahrscheinlich sowie erstere aus dem Jahre 357 und sind in Rom

geprägt, womit in der That die Art des Stiles und der Technik übereinstimmt. Die mannigfachen Ab-

änderungen erklären sich aus dem Bestreben, die Medaillons des Caesar von jenen des Kaisers zu unter-

scheiden; darauf raüss auch die auffallende Erscheinung zurückgeführt werden, dass der Gefangene auf

Jenen als Orientale dargestellt ist, während doch eben damals kriegerische Vorgänge im fernen Osten nicht

stattfanden. Da erst im Jahre 359 der Perserkrieg ausbrach, zu einer Zeit, in welcher Constantius gegen

63

Der Medaillon, welcher uns vorliegt, hatte, wie die anderen ahnlichen Münzen älterer Zeit, keinen

anderen Zweck, als die Caesarernennung des Gallus durch ein solennes, auf die militärischen Kreise

berechnetes und wohl auch nur zur Vertheilung in diesen bestimmtes Gepräge zu feiern und bekannt zu

machen.

Julianus Apostata.

342. Taf. I, Fig. 342.

DN GL 1VLIANVS NOB CAES. Brustbild von rechts, die Brust nach vorne gekehrt, mit einem Schuppen-

panzer bedeckt, der in der Mitte mit einem Medusakopf geschmückt ist; auf der linken Achsel Mantel-

falten, auf der rechten wagrecht abstehende Panzerklappen.

Rev. VIRTV SAVGN. Der Caesar, dessen Kopf porträtähnlich gebildet ist, steht in voller Kriegs-

rüstung, mit Mantel, Panzer und Stiefeln angethan, von links gesehen, und stellt den rechten Fuss

auf den Rücken eines sitzenden, zu ihm emporsehenden Gefangenen mit phrygischer Mütze, der den

Kopf in seine Rechte stützt. In der Rechten hält die Hauptfigur einen buschigen Lorbeerzweig, mit der

Linken stützt sie eine Standarte auf, deren Verzierungen durch ein Ringel (Kranz) und Perlen angedeu-

tet sind.

Perlenrand auf beiden Seiten. Röthliche Bronze, 3i Mm. Durchmesser, 2 Mm. dick, 12-11 Gr.

343. Aehnliches Exemplar, wie es scheint, aus demselben Stempel.

Perlenrand auf beiden Seiten. Röthliche Bronze, 29 und 3o Mm. Durchmesser, 2-5 Mm. dick,

>6-45 Gr. Treffliche Erhaltung.

Herkunft unbekannt. — Arneth, Synopsis, p. 2o3,

Nr. 5. Eines der beiden Stücke schon von Eckhel imCatal.

Mus. Caes., III, p. 5o3, Nr. 9 beschrieben, von Arneth beide

aufgeführt, ohne dass sich bestimmen Hesse, welches von

ihnen das in älterer Zeit schon vorhandene und welches das

bei Arneth zum ersten Male auftretende, noch zu welcher

Zeit letzteres erworben worden sei.

Aehnlich im britischen Museum; Grueber, p. 96, pl. LXIV, 3, und Cohen, VI, 364, Nr. 5o.

Beide Medaillons haben ihr Gegenstück in den Medaillons des Kaisers Constantius (Bd. IX, S. 201,

Nr- 323 f.), mit denen sie völlig übereinstimmen, nur dass auf jenen des Caesar sowohl das Bildniss als

auch die Figur der Rückseite ohne Diadem erscheint, letztere nach der entgegengesetzten Seite gewendet

ist und eine Standarte statt des Speeres hält; der Gefangene hat hier orientalische Tracht und die phry-

gische Mütze, dort ist er baarhäuptig dargestellt; die Umschrift lautet dort Virtus • Augusti, hier Virtus

• Aug • N(ostri). Der eine der Medaillons des Caesar wiegt 12-11, der andere gleich grosse, aber dickere

^•45 Gr. Jener stimmt mit dem kleineren Medaillon des Constantius (Nr. 323), ist also ein vierfacher As

von ,2-8 Gr. normal, dieser ein fünffacher von 16-0 Gr. normal. Die Medaillons Beider, des Kaisers und

des Caesars, geben, miteinander verglichen, ein Beispiel der mannigfaltigen Abstufungen, in welchen die

bronzenen Schwermünzen ähnlich wie jene in Gold und Silber ausgebracht wurden. Wir kennen bisher

von Constantius II. vier- und achtfache, von Julian vier- und fünffache As, die alle auf einen bestimmten

einzelnen Anlass abzielen.

Aus den angeführten vielfachen Analogien geht hervor, dass die hier genannten Gepräge des Augustus

und des Caesar gleichzeitig und aus demselben Anlasse, sowie in derselben Münzstätte hergestellt worden

s;nd. Letztere stammen also sehr wahrscheinlich sowie erstere aus dem Jahre 357 und sind in Rom

geprägt, womit in der That die Art des Stiles und der Technik übereinstimmt. Die mannigfachen Ab-

änderungen erklären sich aus dem Bestreben, die Medaillons des Caesar von jenen des Kaisers zu unter-

scheiden; darauf raüss auch die auffallende Erscheinung zurückgeführt werden, dass der Gefangene auf

Jenen als Orientale dargestellt ist, während doch eben damals kriegerische Vorgänge im fernen Osten nicht

stattfanden. Da erst im Jahre 359 der Perserkrieg ausbrach, zu einer Zeit, in welcher Constantius gegen