Die Werkstatt der Embriachi in Venedig.

2ÖI

Die Behandlung der einzelnen Motive, denen sichtbar eine gemeinsame Vorlage der Werkstatt zu

Grunde liegt, ist nur in Einzelheiten verschieden; die Erzählung, bald reicher bald dürftiger, mit

Hinweglassung dieser oder jener Scene, bewegt sich stets innerhalb des gleichen Rahmens.

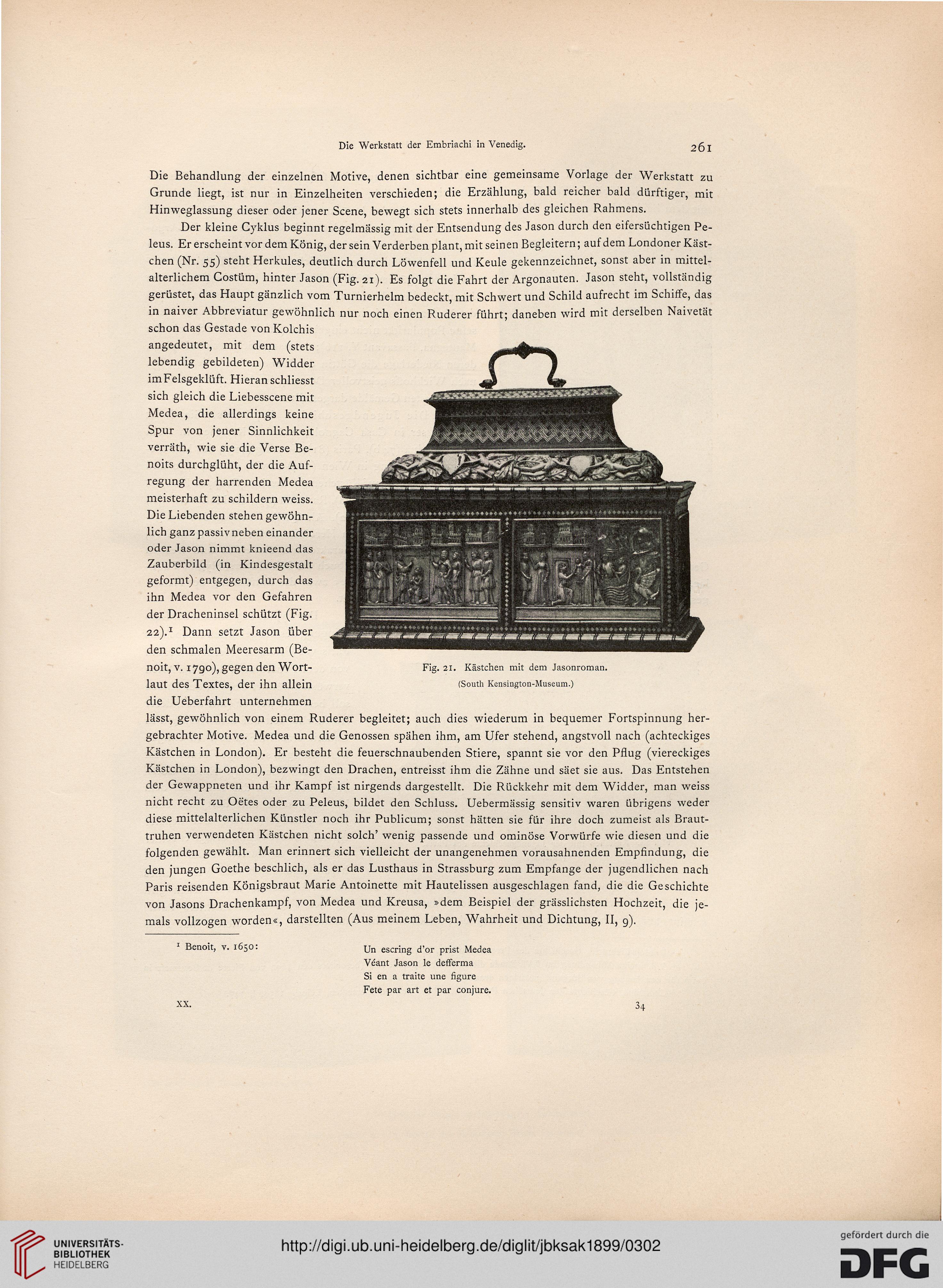

Der kleine Cyklus beginnt regelmässig mit der Entsendung des Jason durch den eifersüchtigen Pe-

leus. Er erscheint vor dem König, der sein Verderben plant, mit seinen Begleitern; auf dem Londoner Käst-

chen (Nr. 55) steht Herkules, deutlich durch Löwenfell und Keule gekennzeichnet, sonst aber in mittel-

alterlichem Costüm, hinter Jason (Fig. 21). Es folgt die Fahrt der Argonauten. Jason steht, vollständig

gerüstet, das Haupt gänzlich vom Turnierhelm bedeckt, mit Schwert und Schild aufrecht im Schiffe, das

in naiver Abbreviatur gewöhnlich nur noch einen Ruderer führt; daneben wird mit derselben Naivetät

schon das Gestade von Kolchis

angedeutet, mit dem (stets

lebendig gebildeten) Widder

imFelsgeklüft. Hieranschliesst

sich gleich die Liebesscene mit

Medea, die allerdings keine

Spur von jener Sinnlichkeit

verräth, wie sie die Verse Be-

noits durchglüht, der die Auf-

regung der harrenden Medea

meisterhaft zu schildern weiss.

Die Liebenden stehen gewöhn-

lich ganz passiv neben einander

oder Jason nimmt knieend das

Zauberbild (in Kindesgestalt

geformt) entgegen, durch das

ihn Medea vor den Gefahren

der Dracheninsel schützt (Fig.

22). * Dann setzt Jason über

den schmalen Meeresarm (Be-

noit, v. 1790), gegen den Wort-

laut des Textes, der ihn allein

die Ueberfahrt unternehmen

lässt, gewöhnlich von einem Ruderer begleitet; auch dies wiederum in bequemer Fortspinnung her-

gebrachter Motive. Medea und die Genossen spähen ihm, am Ufer stehend, angstvoll nach (achteckiges

Kästchen in London). Er besteht die feuerschnaubenden Stiere, spannt sie vor den Pflug (viereckiges

Kästchen in London), bezwingt den Drachen, entreisst ihm die Zähne und säet sie aus. Das Entstehen

der Gewappneten und ihr Kampf ist nirgends dargestellt. Die Rückkehr mit dem Widder, man weiss

nicht recht zu Oetes oder zu Peleus, bildet den Schluss. Uebermässig sensitiv waren übrigens weder

diese mittelalterlichen Künstler noch ihr Publicum; sonst hätten sie für ihre doch zumeist als Braut-

truhen verwendeten Kästchen nicht solch' wenig passende und ominöse Vorwürfe wie diesen und die

folgenden gewählt. Man erinnert sich vielleicht der unangenehmen vorausahnenden Empfindung, die

den jungen Goethe beschlich, als er das Lusthaus in Strassburg zum Empfange der jugendlichen nach

Paris reisenden Königsbraut Marie Antoinette mit Hautelissen ausgeschlagen fand, die die Geschichte

von Jasons Drachenkampf, von Medea und Kreusa, »dem Beispiel der grässlichsten Hochzeit, die je-

mals vollzogen worden«, darstellten (Aus meinem Leben, Wahrheit und Dichtung, II, 9).

Fig. 21. Kästchen mit dem Jasonroman.

(South Kensington-Museum.)

1 Benoit, v. 1650:

XX.

Un escring d'or prist Medea

Veant Jason le defferma

Si en a traite une figure

Fete par art et par conjure.

34

2ÖI

Die Behandlung der einzelnen Motive, denen sichtbar eine gemeinsame Vorlage der Werkstatt zu

Grunde liegt, ist nur in Einzelheiten verschieden; die Erzählung, bald reicher bald dürftiger, mit

Hinweglassung dieser oder jener Scene, bewegt sich stets innerhalb des gleichen Rahmens.

Der kleine Cyklus beginnt regelmässig mit der Entsendung des Jason durch den eifersüchtigen Pe-

leus. Er erscheint vor dem König, der sein Verderben plant, mit seinen Begleitern; auf dem Londoner Käst-

chen (Nr. 55) steht Herkules, deutlich durch Löwenfell und Keule gekennzeichnet, sonst aber in mittel-

alterlichem Costüm, hinter Jason (Fig. 21). Es folgt die Fahrt der Argonauten. Jason steht, vollständig

gerüstet, das Haupt gänzlich vom Turnierhelm bedeckt, mit Schwert und Schild aufrecht im Schiffe, das

in naiver Abbreviatur gewöhnlich nur noch einen Ruderer führt; daneben wird mit derselben Naivetät

schon das Gestade von Kolchis

angedeutet, mit dem (stets

lebendig gebildeten) Widder

imFelsgeklüft. Hieranschliesst

sich gleich die Liebesscene mit

Medea, die allerdings keine

Spur von jener Sinnlichkeit

verräth, wie sie die Verse Be-

noits durchglüht, der die Auf-

regung der harrenden Medea

meisterhaft zu schildern weiss.

Die Liebenden stehen gewöhn-

lich ganz passiv neben einander

oder Jason nimmt knieend das

Zauberbild (in Kindesgestalt

geformt) entgegen, durch das

ihn Medea vor den Gefahren

der Dracheninsel schützt (Fig.

22). * Dann setzt Jason über

den schmalen Meeresarm (Be-

noit, v. 1790), gegen den Wort-

laut des Textes, der ihn allein

die Ueberfahrt unternehmen

lässt, gewöhnlich von einem Ruderer begleitet; auch dies wiederum in bequemer Fortspinnung her-

gebrachter Motive. Medea und die Genossen spähen ihm, am Ufer stehend, angstvoll nach (achteckiges

Kästchen in London). Er besteht die feuerschnaubenden Stiere, spannt sie vor den Pflug (viereckiges

Kästchen in London), bezwingt den Drachen, entreisst ihm die Zähne und säet sie aus. Das Entstehen

der Gewappneten und ihr Kampf ist nirgends dargestellt. Die Rückkehr mit dem Widder, man weiss

nicht recht zu Oetes oder zu Peleus, bildet den Schluss. Uebermässig sensitiv waren übrigens weder

diese mittelalterlichen Künstler noch ihr Publicum; sonst hätten sie für ihre doch zumeist als Braut-

truhen verwendeten Kästchen nicht solch' wenig passende und ominöse Vorwürfe wie diesen und die

folgenden gewählt. Man erinnert sich vielleicht der unangenehmen vorausahnenden Empfindung, die

den jungen Goethe beschlich, als er das Lusthaus in Strassburg zum Empfange der jugendlichen nach

Paris reisenden Königsbraut Marie Antoinette mit Hautelissen ausgeschlagen fand, die die Geschichte

von Jasons Drachenkampf, von Medea und Kreusa, »dem Beispiel der grässlichsten Hochzeit, die je-

mals vollzogen worden«, darstellten (Aus meinem Leben, Wahrheit und Dichtung, II, 9).

Fig. 21. Kästchen mit dem Jasonroman.

(South Kensington-Museum.)

1 Benoit, v. 1650:

XX.

Un escring d'or prist Medea

Veant Jason le defferma

Si en a traite une figure

Fete par art et par conjure.

34