Leo Planiscig.

geschaffenen Madonnentypus sei nur noch eine Madonnenstatuette im Museo Civico zu

Padua (Fig. i3i) erwähnt; stilistisch steht sie mit der Madonna in Zara auf gleicher Stufe, nur

ihre Qualität ist geringer.1

Der stilistische Zusammenhang der Madonna am Grab-

mal Cornaro mit den Stücken in Zara und Padua ist ebenso

sicher wie ihre Verwandtschaft mit Nino Pisano. Wie wir

nun mit allergrößter Wahrscheinlichkeit annehmen können, die

Zaratiner Madonna sei nicht ein Werk Ninos, so liegt kein

zwingender Grund vor, — um so weniger, da die Qualität der

beiden Stücke die gleiche ist, — der Annahme Venturis un-

bedingt beizutreten. Wollten wir sie auch als «möglich» an-

nehmen, so würde diese «Möglichkeit» durch die anderen

Figuren des Grabdenkmales bedeutend geschmälert.

Vor allem fragt es sich, ob diese Figuren alle von der-

selben Hand stammen. Die Antwort lautet affirmativ. Man

fasse die Fältelung der Gewänder an den Heiligen Petrus und

Paulus ins Auge: die gleichen, quer um den Leib, hie und

da doppelt, gezogenen Falten, die bei den aufgerafften Stellen

senkrecht, unter Bildung jener typischen, geplätteten Rollen

wie an den Figuren der Gruppe französisierender Werke zu

Boden fallen. Dies und dazu noch die Haltung und die Aus-

führung der Hände haben sie mit der Madonnenfigur ge-

mein. Venturi stützt sich auf die Petrusfigur in S. Maria

della Spina zu Pisa. Die Berührungspunkte zwischen beiden

sind aber allgemeiner Natur und beruhen auf der gemeinsamen

Grundlage und auf den gleichen Entwicklungsbedingungen.

Für den hl. Paulus gesteht Venturi selber ein, er bedeute

etwas «Neues» in der Kunst Ninos! Der toskanische Ur-

sprung dieser zwei Heiligenfiguren ist wohl sicher, nicht so

ihre Abhängigkeit von der Kunst Ninos, geschweige denn

dessen Autorschaft. Ungefähr um die gleiche Zeit entstanden

in der Cappella S. Feiice im Santo zu Padua Heiligenstatuen,

die stilistisch zu unseren gehören. Von ihrem Urheber, dem

dokumentarisch erwähnten Raynaldino, wußten wir nur zu

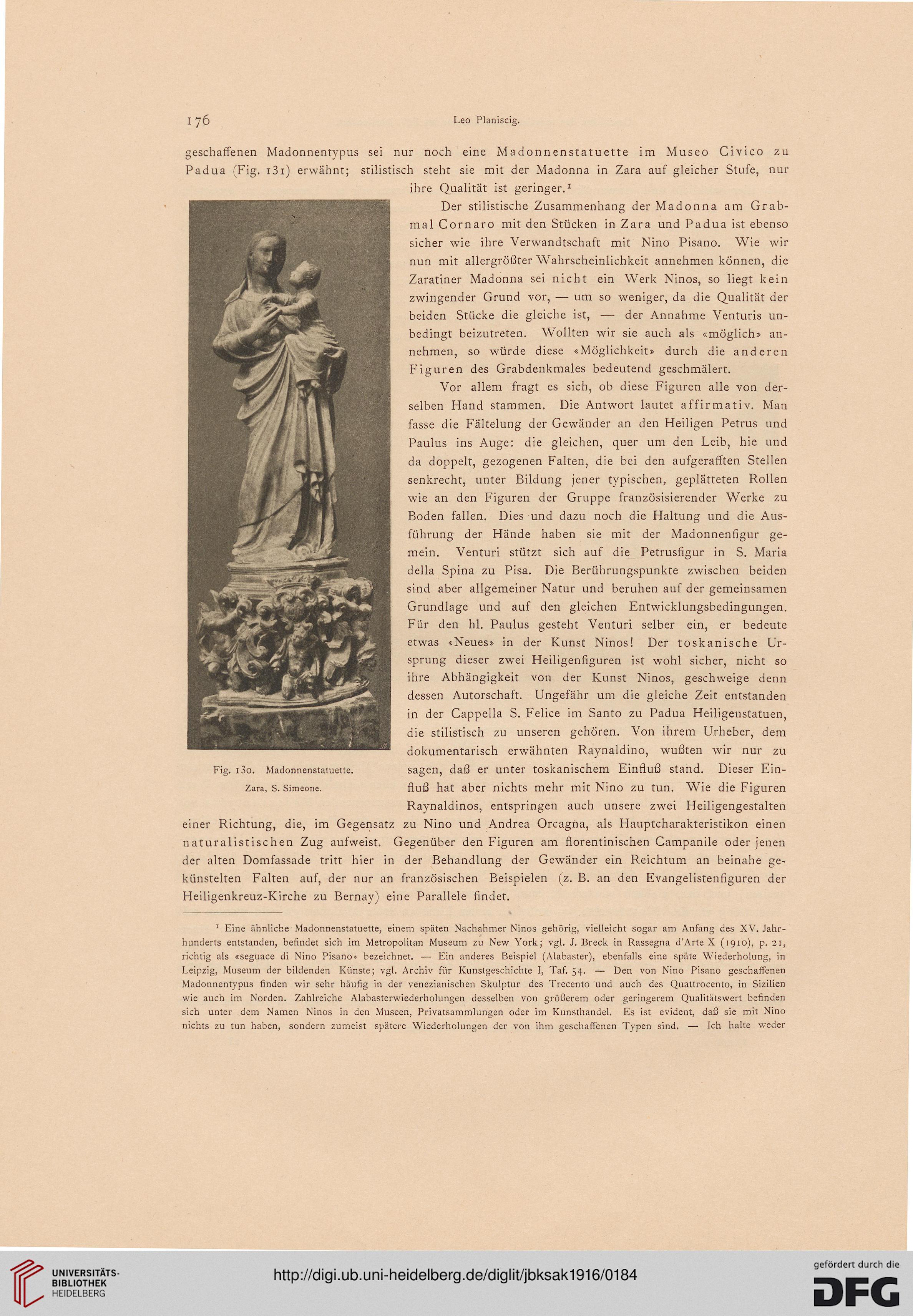

Fig. i3o. Madonnenstatuette. sagen, daß er unter toskanischem Einfluß stand. Dieser Ein-

Zara, s. Simeone. fluß hat aber nichts mehr mit Nino zu tun. Wie die Figuren

Raynaldinos, entspringen auch unsere zwei Heiligengestalten

einer Richtung, die, im Gegensatz zu Nino und Andrea Orcagna, als Hauptcharakteristikon einen

naturalistischen Zug aufweist. Gegenüber den Figuren am florentinischen Campanile oder jenen

der alten Domfassade tritt hier in der Behandlung der Gewänder ein Reichtum an beinahe ge-

künstelten Falten auf, der nur an französischen Beispielen (z. B. an den Evangelistenfiguren der

Heiligenkreuz-Kirche zu Bernay) eine Parallele findet.

1 Eine ähnliche Madonnenstatuette, einem späten Nachahmer Ninos gehörig, vielleicht sogar am Anfang des XV. Jahr-

hunderts entstanden, befindet sich im Metropolitan Museum zu New York; vgl. J. Breck in Rassegna d'Arte X (1910), p. 21,

richtig als «seguace di Nino Pisano» bezeichnet. — Ein anderes Beispiel (Alabaster), ebenfalls eine späte Wiederholung, in

Leipzig, Museum der bildenden Künste; vgl. Archiv für Kunstgeschichte I, Taf. 54. — Den von Nino Pisano geschaffenen

Madonnentypus finden wir sehr häufig in der venezianischen Skulptur des Trecento und auch des Quattrocento, in Sizilien

wie auch im Norden. Zahlreiche Alabasterwiederholungen desselben von größerem oder geringerem Qualitätswert befinden

sich unter dem Namen Ninos in den Museen, Privatsammlungen oder im Kunsthandel. Es ist evident, daß sie mit Nino

nichts zu tun haben, sondern zumeist spätere Wiederholungen der von ihm geschaffenen Typen sind. — Ich halte weder

geschaffenen Madonnentypus sei nur noch eine Madonnenstatuette im Museo Civico zu

Padua (Fig. i3i) erwähnt; stilistisch steht sie mit der Madonna in Zara auf gleicher Stufe, nur

ihre Qualität ist geringer.1

Der stilistische Zusammenhang der Madonna am Grab-

mal Cornaro mit den Stücken in Zara und Padua ist ebenso

sicher wie ihre Verwandtschaft mit Nino Pisano. Wie wir

nun mit allergrößter Wahrscheinlichkeit annehmen können, die

Zaratiner Madonna sei nicht ein Werk Ninos, so liegt kein

zwingender Grund vor, — um so weniger, da die Qualität der

beiden Stücke die gleiche ist, — der Annahme Venturis un-

bedingt beizutreten. Wollten wir sie auch als «möglich» an-

nehmen, so würde diese «Möglichkeit» durch die anderen

Figuren des Grabdenkmales bedeutend geschmälert.

Vor allem fragt es sich, ob diese Figuren alle von der-

selben Hand stammen. Die Antwort lautet affirmativ. Man

fasse die Fältelung der Gewänder an den Heiligen Petrus und

Paulus ins Auge: die gleichen, quer um den Leib, hie und

da doppelt, gezogenen Falten, die bei den aufgerafften Stellen

senkrecht, unter Bildung jener typischen, geplätteten Rollen

wie an den Figuren der Gruppe französisierender Werke zu

Boden fallen. Dies und dazu noch die Haltung und die Aus-

führung der Hände haben sie mit der Madonnenfigur ge-

mein. Venturi stützt sich auf die Petrusfigur in S. Maria

della Spina zu Pisa. Die Berührungspunkte zwischen beiden

sind aber allgemeiner Natur und beruhen auf der gemeinsamen

Grundlage und auf den gleichen Entwicklungsbedingungen.

Für den hl. Paulus gesteht Venturi selber ein, er bedeute

etwas «Neues» in der Kunst Ninos! Der toskanische Ur-

sprung dieser zwei Heiligenfiguren ist wohl sicher, nicht so

ihre Abhängigkeit von der Kunst Ninos, geschweige denn

dessen Autorschaft. Ungefähr um die gleiche Zeit entstanden

in der Cappella S. Feiice im Santo zu Padua Heiligenstatuen,

die stilistisch zu unseren gehören. Von ihrem Urheber, dem

dokumentarisch erwähnten Raynaldino, wußten wir nur zu

Fig. i3o. Madonnenstatuette. sagen, daß er unter toskanischem Einfluß stand. Dieser Ein-

Zara, s. Simeone. fluß hat aber nichts mehr mit Nino zu tun. Wie die Figuren

Raynaldinos, entspringen auch unsere zwei Heiligengestalten

einer Richtung, die, im Gegensatz zu Nino und Andrea Orcagna, als Hauptcharakteristikon einen

naturalistischen Zug aufweist. Gegenüber den Figuren am florentinischen Campanile oder jenen

der alten Domfassade tritt hier in der Behandlung der Gewänder ein Reichtum an beinahe ge-

künstelten Falten auf, der nur an französischen Beispielen (z. B. an den Evangelistenfiguren der

Heiligenkreuz-Kirche zu Bernay) eine Parallele findet.

1 Eine ähnliche Madonnenstatuette, einem späten Nachahmer Ninos gehörig, vielleicht sogar am Anfang des XV. Jahr-

hunderts entstanden, befindet sich im Metropolitan Museum zu New York; vgl. J. Breck in Rassegna d'Arte X (1910), p. 21,

richtig als «seguace di Nino Pisano» bezeichnet. — Ein anderes Beispiel (Alabaster), ebenfalls eine späte Wiederholung, in

Leipzig, Museum der bildenden Künste; vgl. Archiv für Kunstgeschichte I, Taf. 54. — Den von Nino Pisano geschaffenen

Madonnentypus finden wir sehr häufig in der venezianischen Skulptur des Trecento und auch des Quattrocento, in Sizilien

wie auch im Norden. Zahlreiche Alabasterwiederholungen desselben von größerem oder geringerem Qualitätswert befinden

sich unter dem Namen Ninos in den Museen, Privatsammlungen oder im Kunsthandel. Es ist evident, daß sie mit Nino

nichts zu tun haben, sondern zumeist spätere Wiederholungen der von ihm geschaffenen Typen sind. — Ich halte weder