178

Rudolf Oldenbourg.

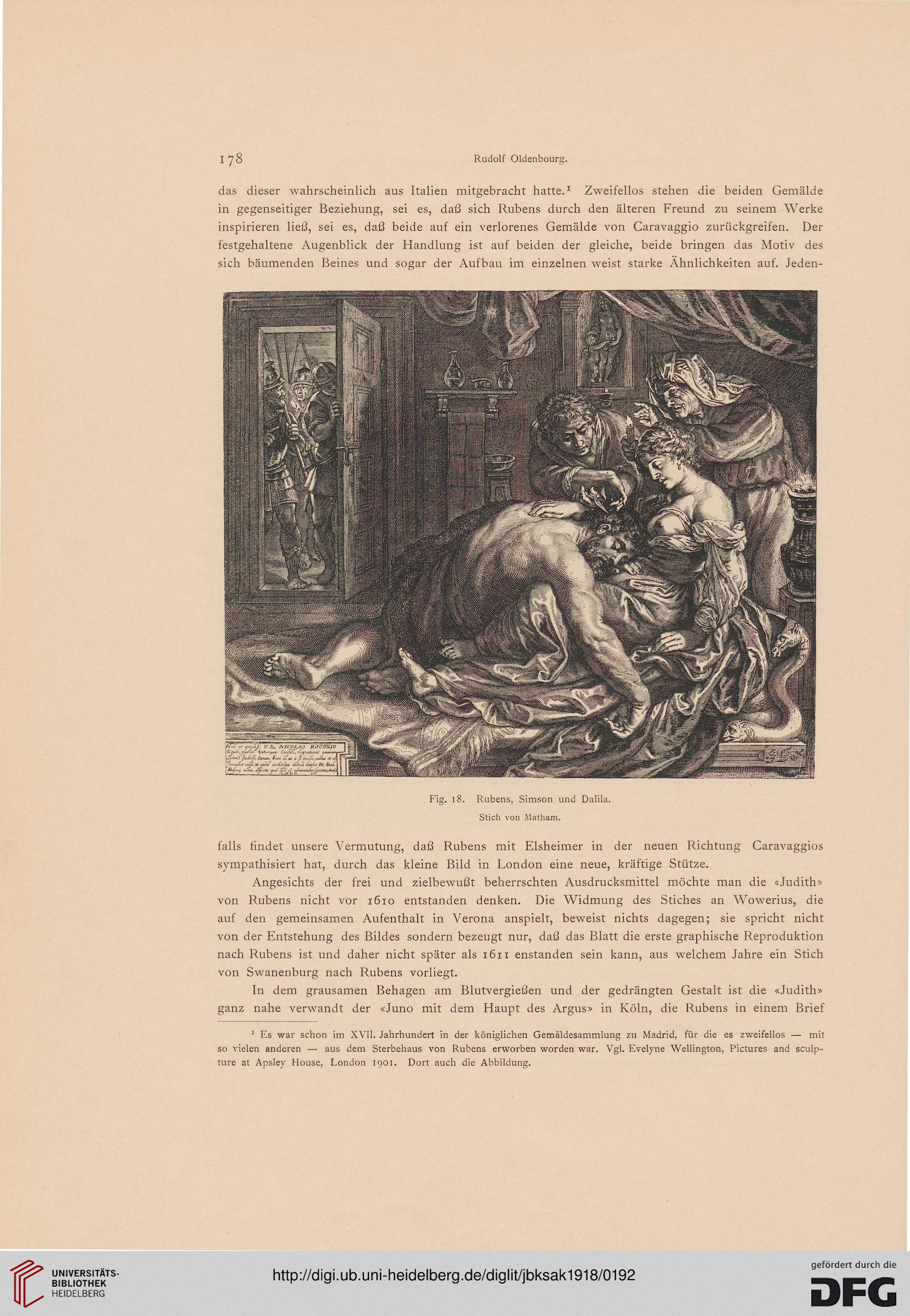

das dieser wahrscheinlich aus Italien mitgebracht hatte.1 Zweifellos stehen die beiden Gemälde

in gegenseitiger Beziehung, sei es, daß sich Rubens durch den älteren Freund zu seinem Werke

inspirieren ließ, sei es, daß beide auf ein verlorenes Gemälde von Caravaggio zurückgreifen. Der

festgehaltene Augenblick der Handlung ist auf beiden der gleiche, beide bringen das Motiv des

sich bäumenden Beines und sogar der Aufbau im einzelnen weist starke Ähnlichkeiten auf. Jeden-

Fig. 18. Rubens, Simson und Dalila.

Stich von Matham.

falls findet unsere Vermutung, daß Rubens mit Elsheimer in der neuen Richtung Caravaggios

sympathisiert hat, durch das kleine Bild in London eine neue, kräftige Stütze.

Angesichts der frei und zielbewußt beherrschten Ausdrucksmittel möchte man die «Judith»

von Rubens nicht vor 1610 entstanden denken. Die Widmung des Stiches an Wowerius, die

auf den gemeinsamen Aufenthalt in Verona anspielt, beweist nichts dagegen; sie spricht nicht

von der Entstehung des Bildes sondern bezeugt nur, daß das Blatt die erste graphische Reproduktion

nach Rubens ist und daher nicht später als 1611 enstanden sein kann, aus welchem Jahre ein Stich

von Swanenburg nach Rubens vorliegt.

In dem grausamen Behagen am Blutvergießen und der gedrängten Gestalt ist die «Judith»

ganz nahe verwandt der «Juno mit dem Haupt des Argus» in Köln, die Rubens in einem Brief

1 Es war schon im XVII. Jahrhundert in der königlichen Gemäldesammlung zu Madrid, für die es zweifellos — mit

so vielen anderen — aus dem Sterbehaus von Rubens erworben worden war. Vgl. Evelyne Wellington, Pictures and sculp-

ture at Apsley House, London 1901. Dort auch die Abbildung.

Rudolf Oldenbourg.

das dieser wahrscheinlich aus Italien mitgebracht hatte.1 Zweifellos stehen die beiden Gemälde

in gegenseitiger Beziehung, sei es, daß sich Rubens durch den älteren Freund zu seinem Werke

inspirieren ließ, sei es, daß beide auf ein verlorenes Gemälde von Caravaggio zurückgreifen. Der

festgehaltene Augenblick der Handlung ist auf beiden der gleiche, beide bringen das Motiv des

sich bäumenden Beines und sogar der Aufbau im einzelnen weist starke Ähnlichkeiten auf. Jeden-

Fig. 18. Rubens, Simson und Dalila.

Stich von Matham.

falls findet unsere Vermutung, daß Rubens mit Elsheimer in der neuen Richtung Caravaggios

sympathisiert hat, durch das kleine Bild in London eine neue, kräftige Stütze.

Angesichts der frei und zielbewußt beherrschten Ausdrucksmittel möchte man die «Judith»

von Rubens nicht vor 1610 entstanden denken. Die Widmung des Stiches an Wowerius, die

auf den gemeinsamen Aufenthalt in Verona anspielt, beweist nichts dagegen; sie spricht nicht

von der Entstehung des Bildes sondern bezeugt nur, daß das Blatt die erste graphische Reproduktion

nach Rubens ist und daher nicht später als 1611 enstanden sein kann, aus welchem Jahre ein Stich

von Swanenburg nach Rubens vorliegt.

In dem grausamen Behagen am Blutvergießen und der gedrängten Gestalt ist die «Judith»

ganz nahe verwandt der «Juno mit dem Haupt des Argus» in Köln, die Rubens in einem Brief

1 Es war schon im XVII. Jahrhundert in der königlichen Gemäldesammlung zu Madrid, für die es zweifellos — mit

so vielen anderen — aus dem Sterbehaus von Rubens erworben worden war. Vgl. Evelyne Wellington, Pictures and sculp-

ture at Apsley House, London 1901. Dort auch die Abbildung.