Nr. 5Ö

4

1899

unterbrochener Ruhe, mit bald behaglichem, bald

wehmüthigem Lächeln, immer aber mit Lächeln

zusieht? Oder kann es auch der sein, dessen

Vertrauen wohl einmal in Hoffnungslosigkeit,

in Weltekel und Verzweiflung umschlägt oder

den es mit unwiderstehlichem Drange reizt,

dareinzufahren und einzugreifen in den Lauf

der Weltdinge mit dem Schlachtruf des Zornes

und des Hasses, mit der Geißel des Spottes?

Heine war eine kampfbereite, ja unter Umständen

streitlustige Natur. Wenn der Polemiker in ihm

einmal gereizt war, so kam es ihm auf 1000

Feinde mehr oder weniger nicht an. Er konnte

aber auch ein Humorist sein, ein Humorist von

echtester Art, das hat er bewiesen in der Harz-

reise, im Rabbi von Bacharach, im Atta Troll,

in manchen Gedichten, wie z. B. in dem köst-

lichen „Bimini." Oft auch riß ihn sein Haß

gegen das, was ihm Hassenswerth dünkte, in

eine wilde Kampfeslust hinein, und dann war

es das Schlimme, daß er ein Satiriker war,

der nach zwei Seiten hieb. Die Satiriker

sind ja ganz reizende Leute, solange sie die

anderen mit ihrer Geißel bearbeiten; aber

wenn sie sich mit einem Male umdrehen und

auf uns harmlos lachende Zuschauer einhauen,

dann sind sie natürlich ganz abscheuliche Kerle.

Dann entziehen ihnen die Konservativen das

Brot und das Vaterland, und die Liberalen

nennen sie Renegaten und charakterlose Lumpen.

Heinrich Heine besaß in gewissen Beziehungen

eine fast kindliche Naivetät. Besonders hatte er,

wie viele witzige und satirische Köpfe, keine

Vorstellung von der verletzenden Kraft seiner

Worte. Wir alle kennen eine Art von Leuten,

die uns — nach ihrer Meinung — flüchtig

die Hand drücken und dann höchst erstaunt

sind, wenn wir aufschreien — die uns zärtlich leise

auf den Rücken klopfen in einer Weise, daß

wir eine Verletzung der Lunge befürchten. „Ich

Hab Ihnen doch nicht rvehgethan?" pflegen

solche Leute dann mit echtem, liebenswürdigem

Erstaunen gu fragen. Sie kennen nicht das

Maß ihrer Muskelkraft oder vielmehr: sie ver-

stehen ihr Muskelgefühl nicht der Empfindlich-

keit der andern anzupassen. So geht es andern

und so ging es Heine auf geistigem Gebiet.

Solch eine Naivetät ist häßlich, wenn der Ver-

letzende für seine Person sehr empfindlich ist;

sie ist ein großer Zug, wenn auch er einen

kräftigen Ruck verträgt und solche persönlichen

Rempeleien immer nur klein anschlägt im Ver-

hältniß zur Sache. Und das that Heine. In

persönlichen Dingen war er von Haus aus

nicht empfindlich, nicht rachsüchtig und keines-

wegs unversöhnlich. Von gewissen rein liter-

arischen Ausfällen und gelegentlichen Bosheiten

abgesehen, war Heine in den schlimmen Zwistig-

keiten, die sein Leben verbitterten, nie der An-

fangende. Und dieser vielgeschmähte „Nicht-

charakter" benahm sich ursprünglich in all'

diesen Kämpfen weit nobler als seine moral-

strotzenden Feinde. Es steht fest, daß Heine allen,

mit denen er in Berührung kam, mit großem

Wohlwollen, mit ehrlicherAntheilnahme an ihren

Schicksalen und mit stets opferwilliger, liebens-

würdiger Hilfsbereitschaft entgegenkam. Auch auf

Feindseligkeiten pflegte er, wenn er nicht zum

äußersten gereizt wurde, zunächst nicht einzu-

gehen; es haben ihn viele befehdet und geschmäht,

denen er's nicht vergolten hat. W enn er auf's

äußerste gekränkt war, dann freilich vergaß seine

Rache alles moralische und ästhetische Maß.

* JUGEND

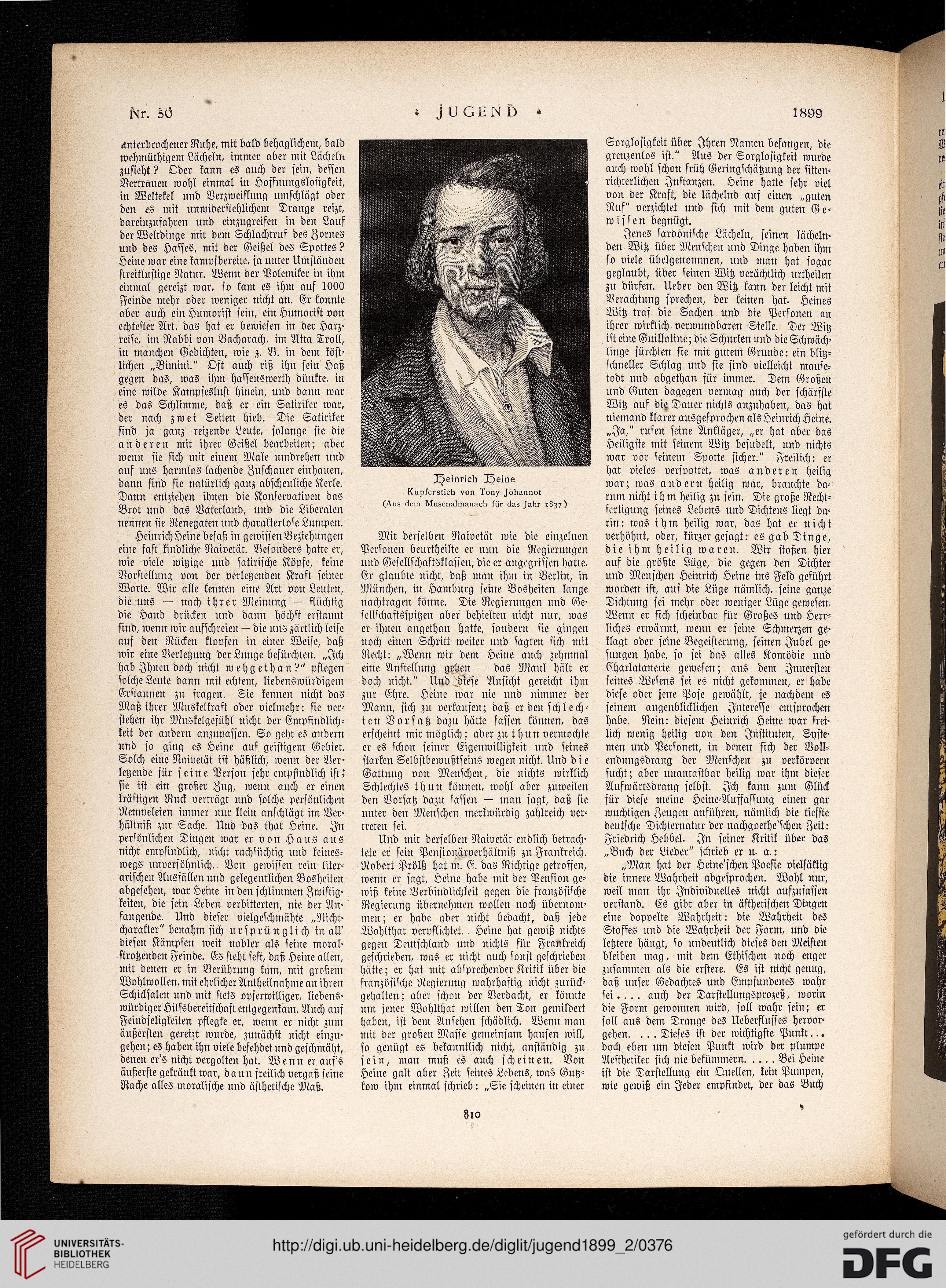

Heinrich I)eine

Kupferstich von Tony Johannot

(Aus dem Musenalmanach für das Jahr 1837)

Mit derselben Naivetät wie die einzelnen

Personen beurtheilte er nun die Regierungen

und Gesellschaftsklassen, die er angegriffen hatte.

Er glaubte nicht, daß man ihm in Berlin, in

München, in Hamburg seine Bosheiten lange

nachtragen könne. Die Regierungen und Ge-

sellschaftsspitzen aber behielten nicht nur, was

er ihnen angethan hatte, sondern sie gingen

noch einen Schritt weiter und sagten sich mit

Recht: „Wenn wir dem Heine auch zehnmal

eine Anstellung geben — das Maul hält er

doch nicht." Und diese Ansicht gereicht ihm

zur Ehre. Heine war nie und nimmer der

Mann, sich zu verkaufen; daß er den schlech-

ten Vorsatz dazu hätte fassen können, das

erscheint mir möglich; aber zu t h un vermochte

er es schon seiner Eigenwilligkeit und seines

starken Selbstbewußtseins wegen nicht. Und die

Gattung von Menschen, die nichts wirklich

Schlechtes thun können, wohl aber zuweilen

den Vorsatz dazu fassen — man sagt, daß sie

unter den Menschen merkwürdig zahlreich ver-

treten sei.

Und mit derselben Naivetät endlich betrach-

tete er sein Pensionärverhältniß zu Frankreich.

Robert Prölß hat m. E. das Nichtige getroffen,

wenn er sagt, Heine habe mit der Pension ge-

wiß keine Verbindlichkeit gegen die französische

Regierung übernehmen wollen noch übernom-

men; er habe aber nicht bedacht, daß jede

Wohlthat verpflichtet. Heine hat gewiß nichts

gegen Deutschland und nichts für Frankreich

geschrieben, was er nicht auch sonst geschrieben

hätte; er hat mit absprechender Kritik über die

französische Regierung wahrhaftig nicht zurück-

gehalten; aber schon der Verdacht, er könnte

um jener Wohlthat willen den Ton gemildert

haben, ist dem Ansehen schädlich. Wenn man

mit der großen Masse gemeinsam hausen will,

so genügt es bekanntlich nicht, anständig zu

sein, man muß es auch scheine n. Von

Heine galt aber Zeit seines Lebens, was Gutz-

kow ihm einmal schrieb: „Sie scheinen in einer

Sorglosigkeit über Ihren Namen befangen, die

grenzenlos ist." Aus der Sorglosigkeit wurde

auch wohl schon früh Geringschätzung der sitten-

richterlichen Instanzen. Heine hatte sehr viel

von der Kraft, die lächelnd auf einen „guten

Ruf" verzichtet und sich mit dem guten Ge-

wissen begnügt.

Jenes sardonische Lächeln, seinen lächeln-

den Witz über Menschen und Dinge haben ihm

so viele übelgenommen, und man hat sogar

geglaubt, über seinen Witz verächtlich urtheilen

zu dürfen. Ueber den Witz kann der leicht mit

Verachtung sprechen, der keinen hat. Heines

Witz traf die Sachen und die Personen an

ihrer wirklich verwundbaren Stelle. Der Witz

ist eine Guillotine; die Schurken und die Schwäch-

linge fürchten sie mit gutem Grunde: ein blitz-

schneller Schlag und sie sind vielleicht mause-

todt und abgethan für immer. Dem Großen

und Guten dagegen vermag auch der schärfste

Witz auf ditz Dauer nichts anzuhaben, das hat

niemand klarer ausgesprochen als Heinrich Heine.

„Ja," rufen seine Ankläger, „er hat aber das

Heiligste mit seinem Witz besudelt, und nichts

war vor seinem Spotte sicher." Freilich: er

hat vieles verspottet, was anderen heilig

war; was andern heilig war, brauchte da-

rum nicht ihm heilig zu sein. Die große Recht-

fertigung seines Lebens und Dichtens liegt da-

rin: was ihm heilig war, das hat er nicht

verhöhnt, oder, kürzer gesagt: es gab Dinge,

die ihm heilig waren. Wir stoßen hier

auf die größte Lüge, die gegen den Dichter

und Menschen Heinrich Heine ins Feld geführt

worden ist, auf die Lüge nämlich, seine ganze

Dichtung sei mehr oder weniger Lüge gewesen.

Wenn er sich scheinbar für Großes und Herr-

liches erwärmt, wenn er seine Schmerzen ge-

klagt oder seine Begeisterung, seinen Jubel ge-

sungen habe, so sei das alles Komödie und

Charlatanerie gewesen; aus dem Innersten

seines Wesens sei es nicht gekommen, er habe

diese oder jene Pose gewählt, je nachdem es

seinem augenblicklichen Interesse entsprochen

habe. Nein: diesem Heinrich Heine war frei-

lich wenig heilig von den Instituten, Syste-

men und Personen, in denen sich der Voll-

endungsdrang der Menschen zu verkörpern

sucht; aber unantastbar heilig war ihm dieser

Aufwärtsdrang selbst. Ich kann zum Glück

für diese meine Heine-Auffassung einen gar

wuchtigen Zeugen anführen, nämlich die tiefste

deutsche Dichternatur der nachgoethe'schen Zeit:

Friedrich Hebbel. In seiner Kritik über das

„Buch der Lieder" schrieb er u. a.:

„Man hat der Heine'schen Poesie vielfältig

die innere Wahrheit abgesprochen. Wohl nur,

weil man ihr Individuelles nicht aufzufassen

verstand. Es gibt aber in ästhetischen Dingen

eine doppelte Wahrheit: die Wahrheit des

Stoffes und die Wahrheit der Form, und die

letztere hängt, so undeutlich dieses den Meisten

bleiben mag, mit dem Ethischen noch enger

zusammen als die erstere. Es ist nicht genug,

daß unser Gedachtes und Empfundenes wahr

sei... . auch der Darstellungsprozeß, worin

die Form gewonnen wird, soll wahr sein; er

soll aus dem Drange des Neberflusses hervor-

gehen. . . . Dieses ist der wichtigste Punkt...

doch eben um diesen Punkt wird der plumpe

Aesthetiker sich nie bekümmern.Bei Heine

ist die Darstellung ein Quellen, kein Pumpen,

wie gewiß ein Jeder empfindet, der das Buch

*

810

4

1899

unterbrochener Ruhe, mit bald behaglichem, bald

wehmüthigem Lächeln, immer aber mit Lächeln

zusieht? Oder kann es auch der sein, dessen

Vertrauen wohl einmal in Hoffnungslosigkeit,

in Weltekel und Verzweiflung umschlägt oder

den es mit unwiderstehlichem Drange reizt,

dareinzufahren und einzugreifen in den Lauf

der Weltdinge mit dem Schlachtruf des Zornes

und des Hasses, mit der Geißel des Spottes?

Heine war eine kampfbereite, ja unter Umständen

streitlustige Natur. Wenn der Polemiker in ihm

einmal gereizt war, so kam es ihm auf 1000

Feinde mehr oder weniger nicht an. Er konnte

aber auch ein Humorist sein, ein Humorist von

echtester Art, das hat er bewiesen in der Harz-

reise, im Rabbi von Bacharach, im Atta Troll,

in manchen Gedichten, wie z. B. in dem köst-

lichen „Bimini." Oft auch riß ihn sein Haß

gegen das, was ihm Hassenswerth dünkte, in

eine wilde Kampfeslust hinein, und dann war

es das Schlimme, daß er ein Satiriker war,

der nach zwei Seiten hieb. Die Satiriker

sind ja ganz reizende Leute, solange sie die

anderen mit ihrer Geißel bearbeiten; aber

wenn sie sich mit einem Male umdrehen und

auf uns harmlos lachende Zuschauer einhauen,

dann sind sie natürlich ganz abscheuliche Kerle.

Dann entziehen ihnen die Konservativen das

Brot und das Vaterland, und die Liberalen

nennen sie Renegaten und charakterlose Lumpen.

Heinrich Heine besaß in gewissen Beziehungen

eine fast kindliche Naivetät. Besonders hatte er,

wie viele witzige und satirische Köpfe, keine

Vorstellung von der verletzenden Kraft seiner

Worte. Wir alle kennen eine Art von Leuten,

die uns — nach ihrer Meinung — flüchtig

die Hand drücken und dann höchst erstaunt

sind, wenn wir aufschreien — die uns zärtlich leise

auf den Rücken klopfen in einer Weise, daß

wir eine Verletzung der Lunge befürchten. „Ich

Hab Ihnen doch nicht rvehgethan?" pflegen

solche Leute dann mit echtem, liebenswürdigem

Erstaunen gu fragen. Sie kennen nicht das

Maß ihrer Muskelkraft oder vielmehr: sie ver-

stehen ihr Muskelgefühl nicht der Empfindlich-

keit der andern anzupassen. So geht es andern

und so ging es Heine auf geistigem Gebiet.

Solch eine Naivetät ist häßlich, wenn der Ver-

letzende für seine Person sehr empfindlich ist;

sie ist ein großer Zug, wenn auch er einen

kräftigen Ruck verträgt und solche persönlichen

Rempeleien immer nur klein anschlägt im Ver-

hältniß zur Sache. Und das that Heine. In

persönlichen Dingen war er von Haus aus

nicht empfindlich, nicht rachsüchtig und keines-

wegs unversöhnlich. Von gewissen rein liter-

arischen Ausfällen und gelegentlichen Bosheiten

abgesehen, war Heine in den schlimmen Zwistig-

keiten, die sein Leben verbitterten, nie der An-

fangende. Und dieser vielgeschmähte „Nicht-

charakter" benahm sich ursprünglich in all'

diesen Kämpfen weit nobler als seine moral-

strotzenden Feinde. Es steht fest, daß Heine allen,

mit denen er in Berührung kam, mit großem

Wohlwollen, mit ehrlicherAntheilnahme an ihren

Schicksalen und mit stets opferwilliger, liebens-

würdiger Hilfsbereitschaft entgegenkam. Auch auf

Feindseligkeiten pflegte er, wenn er nicht zum

äußersten gereizt wurde, zunächst nicht einzu-

gehen; es haben ihn viele befehdet und geschmäht,

denen er's nicht vergolten hat. W enn er auf's

äußerste gekränkt war, dann freilich vergaß seine

Rache alles moralische und ästhetische Maß.

* JUGEND

Heinrich I)eine

Kupferstich von Tony Johannot

(Aus dem Musenalmanach für das Jahr 1837)

Mit derselben Naivetät wie die einzelnen

Personen beurtheilte er nun die Regierungen

und Gesellschaftsklassen, die er angegriffen hatte.

Er glaubte nicht, daß man ihm in Berlin, in

München, in Hamburg seine Bosheiten lange

nachtragen könne. Die Regierungen und Ge-

sellschaftsspitzen aber behielten nicht nur, was

er ihnen angethan hatte, sondern sie gingen

noch einen Schritt weiter und sagten sich mit

Recht: „Wenn wir dem Heine auch zehnmal

eine Anstellung geben — das Maul hält er

doch nicht." Und diese Ansicht gereicht ihm

zur Ehre. Heine war nie und nimmer der

Mann, sich zu verkaufen; daß er den schlech-

ten Vorsatz dazu hätte fassen können, das

erscheint mir möglich; aber zu t h un vermochte

er es schon seiner Eigenwilligkeit und seines

starken Selbstbewußtseins wegen nicht. Und die

Gattung von Menschen, die nichts wirklich

Schlechtes thun können, wohl aber zuweilen

den Vorsatz dazu fassen — man sagt, daß sie

unter den Menschen merkwürdig zahlreich ver-

treten sei.

Und mit derselben Naivetät endlich betrach-

tete er sein Pensionärverhältniß zu Frankreich.

Robert Prölß hat m. E. das Nichtige getroffen,

wenn er sagt, Heine habe mit der Pension ge-

wiß keine Verbindlichkeit gegen die französische

Regierung übernehmen wollen noch übernom-

men; er habe aber nicht bedacht, daß jede

Wohlthat verpflichtet. Heine hat gewiß nichts

gegen Deutschland und nichts für Frankreich

geschrieben, was er nicht auch sonst geschrieben

hätte; er hat mit absprechender Kritik über die

französische Regierung wahrhaftig nicht zurück-

gehalten; aber schon der Verdacht, er könnte

um jener Wohlthat willen den Ton gemildert

haben, ist dem Ansehen schädlich. Wenn man

mit der großen Masse gemeinsam hausen will,

so genügt es bekanntlich nicht, anständig zu

sein, man muß es auch scheine n. Von

Heine galt aber Zeit seines Lebens, was Gutz-

kow ihm einmal schrieb: „Sie scheinen in einer

Sorglosigkeit über Ihren Namen befangen, die

grenzenlos ist." Aus der Sorglosigkeit wurde

auch wohl schon früh Geringschätzung der sitten-

richterlichen Instanzen. Heine hatte sehr viel

von der Kraft, die lächelnd auf einen „guten

Ruf" verzichtet und sich mit dem guten Ge-

wissen begnügt.

Jenes sardonische Lächeln, seinen lächeln-

den Witz über Menschen und Dinge haben ihm

so viele übelgenommen, und man hat sogar

geglaubt, über seinen Witz verächtlich urtheilen

zu dürfen. Ueber den Witz kann der leicht mit

Verachtung sprechen, der keinen hat. Heines

Witz traf die Sachen und die Personen an

ihrer wirklich verwundbaren Stelle. Der Witz

ist eine Guillotine; die Schurken und die Schwäch-

linge fürchten sie mit gutem Grunde: ein blitz-

schneller Schlag und sie sind vielleicht mause-

todt und abgethan für immer. Dem Großen

und Guten dagegen vermag auch der schärfste

Witz auf ditz Dauer nichts anzuhaben, das hat

niemand klarer ausgesprochen als Heinrich Heine.

„Ja," rufen seine Ankläger, „er hat aber das

Heiligste mit seinem Witz besudelt, und nichts

war vor seinem Spotte sicher." Freilich: er

hat vieles verspottet, was anderen heilig

war; was andern heilig war, brauchte da-

rum nicht ihm heilig zu sein. Die große Recht-

fertigung seines Lebens und Dichtens liegt da-

rin: was ihm heilig war, das hat er nicht

verhöhnt, oder, kürzer gesagt: es gab Dinge,

die ihm heilig waren. Wir stoßen hier

auf die größte Lüge, die gegen den Dichter

und Menschen Heinrich Heine ins Feld geführt

worden ist, auf die Lüge nämlich, seine ganze

Dichtung sei mehr oder weniger Lüge gewesen.

Wenn er sich scheinbar für Großes und Herr-

liches erwärmt, wenn er seine Schmerzen ge-

klagt oder seine Begeisterung, seinen Jubel ge-

sungen habe, so sei das alles Komödie und

Charlatanerie gewesen; aus dem Innersten

seines Wesens sei es nicht gekommen, er habe

diese oder jene Pose gewählt, je nachdem es

seinem augenblicklichen Interesse entsprochen

habe. Nein: diesem Heinrich Heine war frei-

lich wenig heilig von den Instituten, Syste-

men und Personen, in denen sich der Voll-

endungsdrang der Menschen zu verkörpern

sucht; aber unantastbar heilig war ihm dieser

Aufwärtsdrang selbst. Ich kann zum Glück

für diese meine Heine-Auffassung einen gar

wuchtigen Zeugen anführen, nämlich die tiefste

deutsche Dichternatur der nachgoethe'schen Zeit:

Friedrich Hebbel. In seiner Kritik über das

„Buch der Lieder" schrieb er u. a.:

„Man hat der Heine'schen Poesie vielfältig

die innere Wahrheit abgesprochen. Wohl nur,

weil man ihr Individuelles nicht aufzufassen

verstand. Es gibt aber in ästhetischen Dingen

eine doppelte Wahrheit: die Wahrheit des

Stoffes und die Wahrheit der Form, und die

letztere hängt, so undeutlich dieses den Meisten

bleiben mag, mit dem Ethischen noch enger

zusammen als die erstere. Es ist nicht genug,

daß unser Gedachtes und Empfundenes wahr

sei... . auch der Darstellungsprozeß, worin

die Form gewonnen wird, soll wahr sein; er

soll aus dem Drange des Neberflusses hervor-

gehen. . . . Dieses ist der wichtigste Punkt...

doch eben um diesen Punkt wird der plumpe

Aesthetiker sich nie bekümmern.Bei Heine

ist die Darstellung ein Quellen, kein Pumpen,

wie gewiß ein Jeder empfindet, der das Buch

*

810