Nr. 50

JUGEND

1899

So hat auch Heine, wie schon angedeutet,

allerlei Freiheiten verachtet und verspottet, und

doch durfte er sich einen Soldaten und Sänger

der Freiheit nennen. Er hielt nichts von jener

Freiheit, die in den Regierungsformen, an den

Verwaltungsspitzen und bei den Parteivor-

ständen hängen bleibt und nie Zu dem Einzelnen

gelangt. Aber er ging noch weiter. Wenn selbst

die ökonomische Unabhängigkeit gesichert ist,

dann beginnt eigentlich erst der Kampf gegen

jenen hartnäckigsten Feind der Freiheit, der in

den Menschen selb st steckt, gegen den trägen,

zähen Konservatismus der Masse, gegen den

sklavischen Hang Zum Gewohnten und Ge-

wöhnlichen, gegen die Egalisirungswuth und

Herrschsucht der Philister, deren Haß sich über

alles Ungewöhnliche und Nene entlädt, gegen

den kleinen, beschränkten Pöbelsinn, der über

materiellen Augenblicksinteressen alle großen

Interessen des Einzelnen und der Menschheit

vergißt. Diesen Kampf hat Heine gekämpft mit

lachender Erbitterung, und es war ein treffendes

Wort, als ein neuerer Kritiker ihn den großen

„Antiphilister" nannte.

Mit vollem Bewußtsein habe ich hier nicht

von den Dichtungen Heines gesprochen, sondern

von dem Dichter, und vom Dichter habe ich

gesprochen, indem ich vom Menschen sprach.

Man fängt endlich wieder an, die Fabel zu

belachen, daß jemand ein großer Dichter und

dabei ein kleiner Mensch sein könne. Beim

Goethejubiläum wurde sie von den Dunkel-

männern noch einmal aufgewärmt. Wir wissen,

daß Goethes Herz, dgs nur wenige kannten,

so groß war wie sein Geist, den alle kennen

— sollten. Und Heine war, wenn er ein her-

vorragender Poet war, nicht minder ein her-

vorragender Mensch. Damit ist so wenig von

Goethe wie von Heine gesagt, daß sie jeder-

mann angenehm und sympathisch waren. Von

beiden ist bekannt, daß sie manchen Leuten gar

nicht angenehm waren. Goethe war seinen

Umgebungen schon als Jüngling viel zu hoch-

müthig, und von Heine hörte ich noch vor

kurzem, daß ein Göttinger Studieugenosse ihn

als einen „unausstehlichen Kerl" bezeichnet

habe. Auf den ersten Anblick erscheinen ja

freilich die Menschen als viel gütiger und

besser, die uns bereitwilligst in den Ueberzieher

helfen und ein wirklich besorgtes Gesicht machen,

wenn sie hören, daß unser Großoheim einen

Schnupfen hatte. Wir dürfen sie nur nicht zur

Hilfe rufen, wenn wir in Todesgefahr schweben.

Dagegen gewinnen die „unausstehlichen Kerle"

— nicht immer, aber meistens — bei näherer

Bekanntschaft sehr. Zweifellos war Heine in

jungen Jahren auch in geistiger Beziehung

ziemlich viel Geck, mit einer modernen Bezeich-

nung würde man sagen: „etwas Fatzke". Ohne

Zweifel hat er auch in manchen seiner Jugend-

poesien geflunkert; aber welcher beginnende

Poet hätte das nicht gethan? Es ist eine all-

gemein bekannte Thatsache, daß die ersten Ge-

dichte eines Poeten in der Regel von Trauer-

weiden, Todessehnsucht, Friedhof und unglück-

licher Liebe handeln, während der Poet von

allen diesen Dingen vielleicht nicht einmal die

Trauerweide kennt. So ein kindsköpfischer

Dichter und seine affenjunge Muse spielen und

albern miteinander, bis eines stillen, großen und

schönen Tages aus dem Spiel eine ganz ernst-

hafte Liebe wird. Und Heines Muse hat ihren

ungezogenen Liebling sehr ernsthaft geliebt,

sie hat ihn geküßt unzählige Male, auf Mund

und Stirn und Augen, und wer den melan-

cholischen Uebermuth und den tollen Ernst dieser

Küsse, wer ihre stumme Leidenschaft, ihre schmerz-

liche und selige Inbrunst, mit einem Wort:

ihre Wahrheit nicht versteht, der — versteht

eben überhaupt nichts von Küssen.

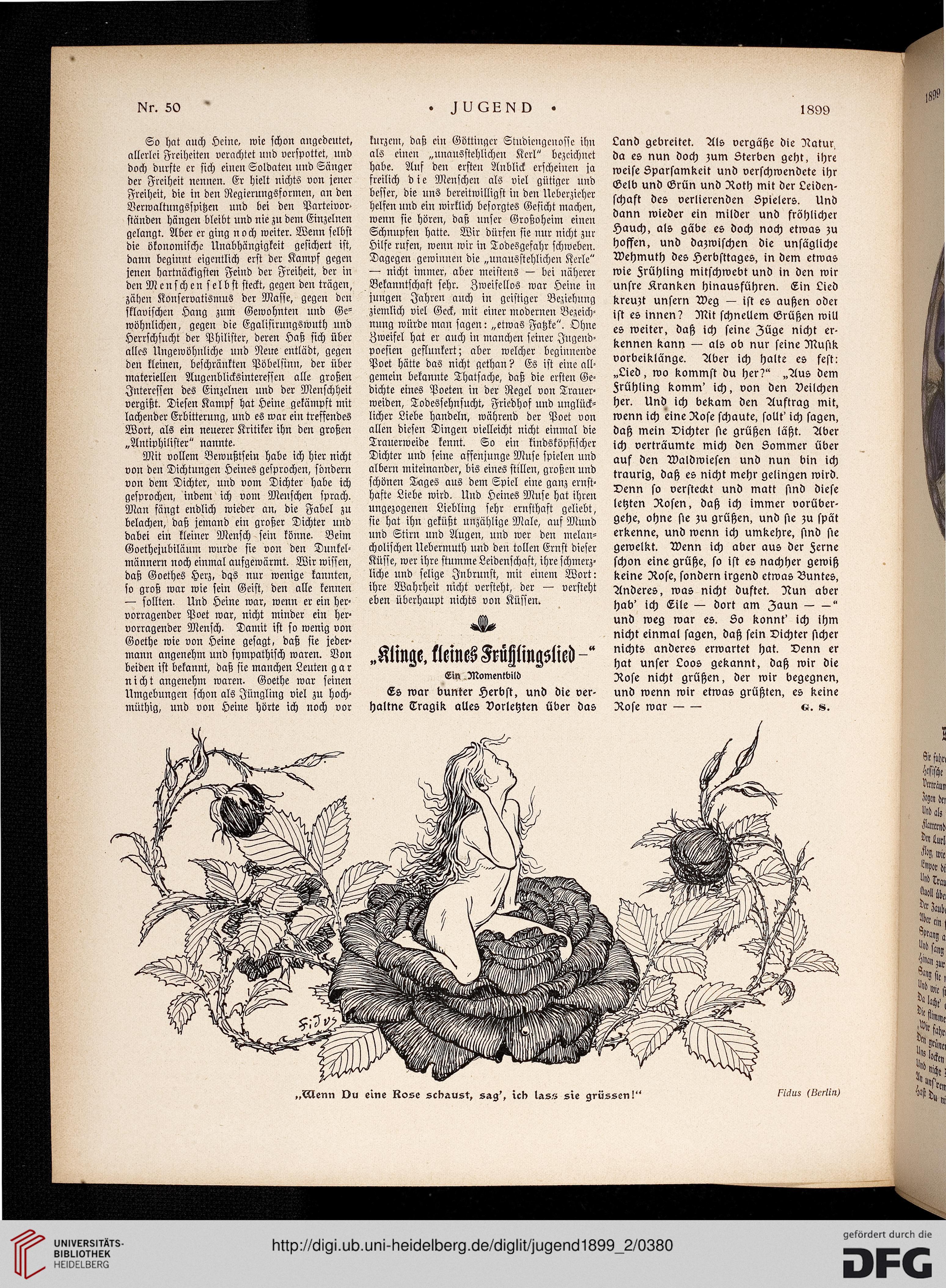

„Klinge, kleines Imglingslie!»

Lin Momenkbild

Ls war bunter Herbst, und die ver-

haltne Tragik alles vorletzten über das

i

Land gebreitet. Als vergäße die Natur

da es nun doch ;um Sterben geht, ihre

weise Sparsamkeit und verschwendete ihr

Gelb und Grün und Roth mit der Leiden-

schaft des verlierenden Spielers. Und

dann wieder ein milder und fröhlicher

Hauch, als gäbe es doch noch etwas zu

hoffen, und dazwischen die unsägliche

Wehmuth des Herbsttages, in dem etwas

wie Frühling mitschwebt und in den wir

unsre Kranken hinaussühren. Lin Lied

kreuzt unfern Weg — ist es außen oder

ist es innen? Mit schnellem Grüßen will

es weiter, daß ich seine Züge nicht er-

kennen kann — als ob nur seine Musik

vorbeiklänge. Aber ich halte es fest:

„Lied, wo kommst du her?" „Aus dem

Frühling komm' ich, von den Veilchen

her. Und ich bekam den Auftrag mit,

wenn ich eine Rose schaute, sollt' ich sagen,

daß mein Dichter sie grüßen läßt. Aber

ich verträumte mich den Sommer über

auf den waldwiesen und nun bin ich

traurig, daß es nicht mehr gelingen wird.

Denn so versteckt und matt find diese

letzten Rosen, daß ich immer vorüber-

gehe, ohne sie zu grüßen, und sie zu spät

erkenne, und wenn ich umkehre, sind sie

gewelkt. Wenn ich aber aus der Ferne

schon eine grüße, so ist es nachher gewiß

keine Rose, sondern irgend etwas Buntes,

Anderes, was nicht duftet. Run aber

Hab' ich Lite — dort am Zaun-“

und weg war es. So könnt' ich ihm

nicht einmal sagen, daß sein Dichter sicher

nichts anderes erwartet hat. Denn er

hat unser Loos gekannt, daß wir die

Rose nicht grüßen, der wir begegnen,

und wenn wir etwas grüßten, es keine

Rose war- «. 8.

l

8ie fuhr,

Äsche

%it dei

Hub alg

Ratternd

% wie

Empor di

^ Wh,

% Ein |

fyraitj a

lind (r<ii

ftnau

3!te i

"Nd fti»

fcir 1

.ferne

Mnci

s

4*t:

„Menn Du eine Rose schaust, sag', ich lass sie grüssen!“

Fidus (Berlin)

JUGEND

1899

So hat auch Heine, wie schon angedeutet,

allerlei Freiheiten verachtet und verspottet, und

doch durfte er sich einen Soldaten und Sänger

der Freiheit nennen. Er hielt nichts von jener

Freiheit, die in den Regierungsformen, an den

Verwaltungsspitzen und bei den Parteivor-

ständen hängen bleibt und nie Zu dem Einzelnen

gelangt. Aber er ging noch weiter. Wenn selbst

die ökonomische Unabhängigkeit gesichert ist,

dann beginnt eigentlich erst der Kampf gegen

jenen hartnäckigsten Feind der Freiheit, der in

den Menschen selb st steckt, gegen den trägen,

zähen Konservatismus der Masse, gegen den

sklavischen Hang Zum Gewohnten und Ge-

wöhnlichen, gegen die Egalisirungswuth und

Herrschsucht der Philister, deren Haß sich über

alles Ungewöhnliche und Nene entlädt, gegen

den kleinen, beschränkten Pöbelsinn, der über

materiellen Augenblicksinteressen alle großen

Interessen des Einzelnen und der Menschheit

vergißt. Diesen Kampf hat Heine gekämpft mit

lachender Erbitterung, und es war ein treffendes

Wort, als ein neuerer Kritiker ihn den großen

„Antiphilister" nannte.

Mit vollem Bewußtsein habe ich hier nicht

von den Dichtungen Heines gesprochen, sondern

von dem Dichter, und vom Dichter habe ich

gesprochen, indem ich vom Menschen sprach.

Man fängt endlich wieder an, die Fabel zu

belachen, daß jemand ein großer Dichter und

dabei ein kleiner Mensch sein könne. Beim

Goethejubiläum wurde sie von den Dunkel-

männern noch einmal aufgewärmt. Wir wissen,

daß Goethes Herz, dgs nur wenige kannten,

so groß war wie sein Geist, den alle kennen

— sollten. Und Heine war, wenn er ein her-

vorragender Poet war, nicht minder ein her-

vorragender Mensch. Damit ist so wenig von

Goethe wie von Heine gesagt, daß sie jeder-

mann angenehm und sympathisch waren. Von

beiden ist bekannt, daß sie manchen Leuten gar

nicht angenehm waren. Goethe war seinen

Umgebungen schon als Jüngling viel zu hoch-

müthig, und von Heine hörte ich noch vor

kurzem, daß ein Göttinger Studieugenosse ihn

als einen „unausstehlichen Kerl" bezeichnet

habe. Auf den ersten Anblick erscheinen ja

freilich die Menschen als viel gütiger und

besser, die uns bereitwilligst in den Ueberzieher

helfen und ein wirklich besorgtes Gesicht machen,

wenn sie hören, daß unser Großoheim einen

Schnupfen hatte. Wir dürfen sie nur nicht zur

Hilfe rufen, wenn wir in Todesgefahr schweben.

Dagegen gewinnen die „unausstehlichen Kerle"

— nicht immer, aber meistens — bei näherer

Bekanntschaft sehr. Zweifellos war Heine in

jungen Jahren auch in geistiger Beziehung

ziemlich viel Geck, mit einer modernen Bezeich-

nung würde man sagen: „etwas Fatzke". Ohne

Zweifel hat er auch in manchen seiner Jugend-

poesien geflunkert; aber welcher beginnende

Poet hätte das nicht gethan? Es ist eine all-

gemein bekannte Thatsache, daß die ersten Ge-

dichte eines Poeten in der Regel von Trauer-

weiden, Todessehnsucht, Friedhof und unglück-

licher Liebe handeln, während der Poet von

allen diesen Dingen vielleicht nicht einmal die

Trauerweide kennt. So ein kindsköpfischer

Dichter und seine affenjunge Muse spielen und

albern miteinander, bis eines stillen, großen und

schönen Tages aus dem Spiel eine ganz ernst-

hafte Liebe wird. Und Heines Muse hat ihren

ungezogenen Liebling sehr ernsthaft geliebt,

sie hat ihn geküßt unzählige Male, auf Mund

und Stirn und Augen, und wer den melan-

cholischen Uebermuth und den tollen Ernst dieser

Küsse, wer ihre stumme Leidenschaft, ihre schmerz-

liche und selige Inbrunst, mit einem Wort:

ihre Wahrheit nicht versteht, der — versteht

eben überhaupt nichts von Küssen.

„Klinge, kleines Imglingslie!»

Lin Momenkbild

Ls war bunter Herbst, und die ver-

haltne Tragik alles vorletzten über das

i

Land gebreitet. Als vergäße die Natur

da es nun doch ;um Sterben geht, ihre

weise Sparsamkeit und verschwendete ihr

Gelb und Grün und Roth mit der Leiden-

schaft des verlierenden Spielers. Und

dann wieder ein milder und fröhlicher

Hauch, als gäbe es doch noch etwas zu

hoffen, und dazwischen die unsägliche

Wehmuth des Herbsttages, in dem etwas

wie Frühling mitschwebt und in den wir

unsre Kranken hinaussühren. Lin Lied

kreuzt unfern Weg — ist es außen oder

ist es innen? Mit schnellem Grüßen will

es weiter, daß ich seine Züge nicht er-

kennen kann — als ob nur seine Musik

vorbeiklänge. Aber ich halte es fest:

„Lied, wo kommst du her?" „Aus dem

Frühling komm' ich, von den Veilchen

her. Und ich bekam den Auftrag mit,

wenn ich eine Rose schaute, sollt' ich sagen,

daß mein Dichter sie grüßen läßt. Aber

ich verträumte mich den Sommer über

auf den waldwiesen und nun bin ich

traurig, daß es nicht mehr gelingen wird.

Denn so versteckt und matt find diese

letzten Rosen, daß ich immer vorüber-

gehe, ohne sie zu grüßen, und sie zu spät

erkenne, und wenn ich umkehre, sind sie

gewelkt. Wenn ich aber aus der Ferne

schon eine grüße, so ist es nachher gewiß

keine Rose, sondern irgend etwas Buntes,

Anderes, was nicht duftet. Run aber

Hab' ich Lite — dort am Zaun-“

und weg war es. So könnt' ich ihm

nicht einmal sagen, daß sein Dichter sicher

nichts anderes erwartet hat. Denn er

hat unser Loos gekannt, daß wir die

Rose nicht grüßen, der wir begegnen,

und wenn wir etwas grüßten, es keine

Rose war- «. 8.

l

8ie fuhr,

Äsche

%it dei

Hub alg

Ratternd

% wie

Empor di

^ Wh,

% Ein |

fyraitj a

lind (r<ii

ftnau

3!te i

"Nd fti»

fcir 1

.ferne

Mnci

s

4*t:

„Menn Du eine Rose schaust, sag', ich lass sie grüssen!“

Fidus (Berlin)