Nr. 50

JUGEND

«

1899

Sie halte es gern, wenn man ihr gutes

Aussehen lobte; aber dennoch wollte sie sich

von einem jungen Hamburger Künstler, den

ich ihr im vorigen Winter zuführte, nicht mehr

zeichnen lassen. „Malen Sie doch eine schöne

junge Frau." sagte sie zu ihm, „was kann Ihnen

an einer so häßlichen alten liegen? — Keine

Komplimente", setzte sie mit komischer Entrüstung

hinzu, als der Maler widersprechen wollte, „ich

kenne mich, ich gucke noch immer gern selbst in

den Spiegel."

Ihr Sohn, der Baron Ludwig von Embden,

erzählte mir bei meinem ersten Besuche von den

vielen Ovationen, die man seiner Mutter zu

ihrem 90. Geburtstag dargebracht hatte, und

zeigte mir die Briefe, Zeitungen und Geschenke,

die ihr gesandt waren. „Ludwig, du beschämst

mich," rief sie mahnend dazwischen; aber sie

ließ ihn doch gern gewähren und meinte nur

zum Schlüsse einer längern Erklärung: „Für

den brauchte Professor Koch seine Erfindung

riicht zu machen, der ist nicht lungenkrank."

Unter den Briefen erregte einer von Arthur

Fitger besonderes Interesse. Der Maler-Poet

erzählte ihr darin, daß Heine von jeher zu

seinen Lieblingsdichtern gehört und wenn er

ihn jetzt nicht mehr so eifrig lese wie früher,

so geschähe das nur, weil er ihn fast auswendig

kenne. Auch ein Gedicht: -das unterbrochene

Opferfest', das die Vorliebe der österreichischen

Kaiserin für den Dichter und ihre Stellung zu

der Denkmalsfrage in leicht zu durchschauender

Verkleidung behandelt, hatte er ihr beigefügt.

Sie dankte ihm später mit einein Vierzeiler,

der ihn hoch erfreute.

Der Besuch der Kaiserin von Oesterreich

gehörte zu Lottchens liebsten Erinnerungen.

Das Bild der hohen Frau stand auf ihrem

Tisch, und sie konnte ihre Güte, Schönheit

und Anmuth nicht genug rühmen. „Da hat

sie gesessen, und da mußte ich mich hinsetzen,

und sie sprach mit mir, wie mit ihresgleichen.

Lediglich, um mich zu besuchen und von meinem

Bruder zu hören, ist sie nach Hamburg ge-

kommen. wissen Sie, was meine Köchin zu

dem Diener von Frl. Ionisch gesagt hat, der

sich damit dickthun wollte, daß unser Kaiser

bei ihnen eingekehrt ist? -Bei euch hat ein

Kaiser nur gewohnt, und zu uns ist eine

Kaiserin extra zum Besuch gekommen'. — Der

tragische Tod der Fürstin hat wohl nirgends

aufrichtigern Schmerz hervorgerufen als bei

der alten Charlotte.

Der Mittelpunkt ihres Seins und Denkens

blieb aber der Bruder, von ihm wußte sie

immer wieder zu erzählen, von der glücklichen

Kinderzeit, von ihren Kinderspielen, die er in

seinemGedicht: „Mein Kind, wir waren Kinder"

geschildert, von seinen Studentenjahren, von

ihrem versuch, bei dem großen Hamburger

Brand seine Manuskripte zu retten, von ihrem

letzten Besuch bei ihm in Paris: Erinnerungen,

die durch das von Ludwig von Embden her-

ausgegebene Buch: „Heinrich seines Familien-

lebens einer größern Oeffentlichkeit schon zu-

gänglich gemacht worden sind. Alles, was ihren

Bruder anging, interessierte sie bis zuletzt aufs

lebhafteste, und es war ihr noch eine schöne

Freude, daß ihm diesen Sommer in der neuen

Welt, in New-Hork, das Denkmal errichtet

wurde, das ihm die Heimat versagt hatte.

Als vor einigen Jahren eine übereifrige Lensur

neben fernes Weberlied auch Goethes Tage-

buch und Luthers Tischreden verbot, zeigte sie

mir ein Witzblatt mit einem Bild, wo die drei

verfehmten im Denkmal nebeneinander standen.

„Er ist da in guter Gesellschaft," bemerkte sie, und

dabei blitzten die klugen Augen in freudigem

Stolz.

Ihr Humor und ihre Schlagfertigkeit blie-

ben ihr bis in die letzten Tage getreu, wie

sie denn diese Gaben auch stets bei Andern

zu schätzen wußte. Gern erzählte sie von einer

Begegnung mit platen, der sie in einer Ge-

sellschaft getroffen und sie mit ausgesuchter

Liebenswürdigkeit behandelte. „Sie wissen

wohl nicht, Herr Graf", bemerkte sie ihm, „daß

ich eine Schwester seines bin?" „O gewiß,

gnädige Frau, aber es ist doch Ihnen auch

bekannt, was in der Bibel steht: Bin ich der

Hüter meines Bruders?"

Ihre Diettstboten meinten zuweilen, in einem

solchen krause müßten sie sich auch litterarisch

geben, und so fand sie einst ihre Köchin mit

einem Buch in der Hand laut deklamirend am

Herde. „Aber Marie, was thun Sie da?" —

„Ich lese Gedichte von meinem Lieblingsdichter,

von Ihrem Herrn Bruder, wissen Sie, das Buch

der Lieder, oh!l" — „Ach was, Marie, lassen Sie

das nur, und achten Sie lieber darauf, daß die

Kartoffeln nicht anbrennen."

Einem ungarischen Besucher, der sie einst

fragte: „Und wo ist das Heine-Museum?" er-

widerte sie sofort: „Das Heine-Museum bin

ich, mein Herr!" Ja, ein Heine-Museum, das

jedes Wort, jede Zeile des Dichters wie eilt

Heiligthum mit treuer Erinnerung bewahrte.

wer sie noch so tti ihren alten Tagen sah

und hörte, mußte leicht begreifen, daß Heine

an ihr, wie sonst nur noch an der Mutter, mit

abgöttischer Liebe hing, wie ein Liebender

von seiner Geliebten spricht er von ihr. „Mein

Lottchen," so schreibt der Dreiundzwanzigjährige

ihren: Verlobten, „ist Musik, ganz Ebenmaß und

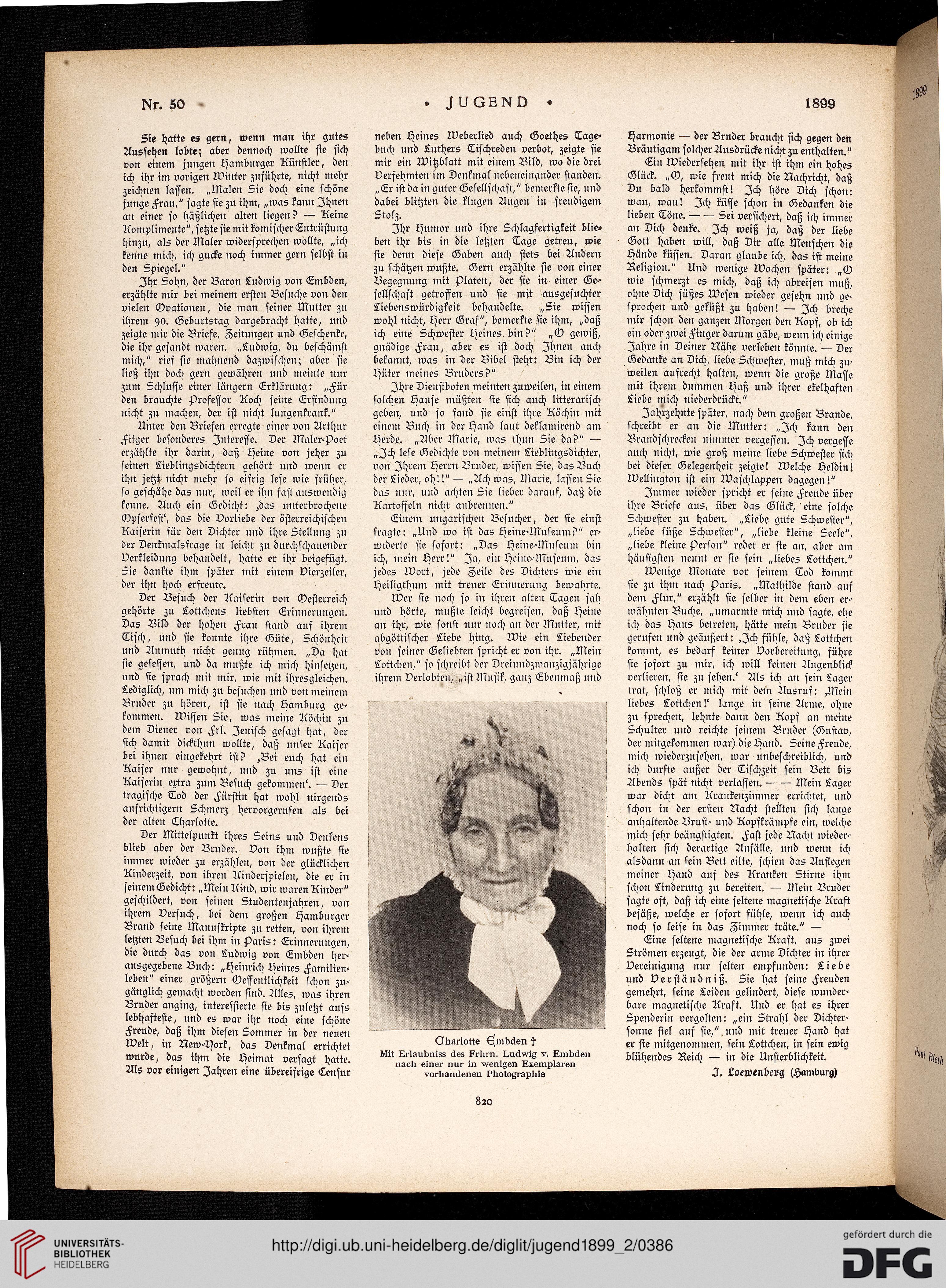

Gharlotte €{mbden f

Mit Erlaubniss des Frhrn. Ludwig v. Embden

nach einer nur in wenigen Exemplaren

vorhandenen Photographie

Harmonie — der Bruder braucht sich gegen den

Bräutigam solcher Ausdrücke nicht zu enthalten."

Ein Wiedersehen mit ihr ist ihm ein hohes

Glück. „O, wie freut mich die Nachricht, daß

Du bald herkommst! Ich höre Dich schon:

wau, wau! Ich küsse schon in Gedanken die

lieben Töne.-Sei versichert, daß ich immer

an Dich denke. Ich weiß ja, daß der liebe

Gott haben will, daß Dir alle Menschen die

Hände küssen. Daran glaube ich, das ist meine

Religion." Und wenige Wochen später: „O

wie schmerzt es mich, daß ich abreisen muß,

ohne Dich süßes Wesen wieder gesehn und ge-

sprochen und geküßt zu haben! — Ich breche

mir schon den ganzen Morgen den Kopf, ob ich

ein oder zwei Finger darum gäbe, wenn ich einige

Jahre in Deiner Nähe verleben könnte. — Der

Gedanke an Dich, liebe Schwester, muß mich zu-

weilen aufrecht halten, wenn die große Masse

mit ihrem dummen Haß und ihrer ekelhaften

Liebe mich niederdrückt."

Jahrzehnte später, nach dem großen Brande,

schreibt er an die Mutter: „Ich kann den

Brandschrecken nimmer vergessen. Ich vergesse

auch nicht, wie groß meine liebe Schwester sich

bei dieser Gelegenheit zeigte! welche Heldin!

Wellington ist ein Waschlappen dagegen!"

Immer wieder spricht er seine Freude über

ihre Briefe aus, über das Glück, ' eine solche

Schwester zu haben. „Liebe gute Schwester",

„liebe süße Schwester", „liebe kleine Seele",

„liebe kleine Person" redet er sie an, aber am

häufigsten nennt er sie sein „liebes Lottchen."

wenige Monate vor seinem Tod kommt

sie zu ihm nach Paris. „Mathilde stand auf

dem Flur," erzählt sie selber in dem eben er-

wähnten Buche, „umarmte mich und sagte, ehe

ich das Haus betreten, hätte mein Bruder sie

gerufen und geäußert: ,Ich fühle, daß Lottchen

kommt, es bedarf keiner Vorbereitung, führe

sie sofort zu mir, ich will keinen Augenblick

verlieren, sie zu sehen.' Als ich an sein Lager

trat, schloß er mich mit dem Ausruf: -Mein

liebes Lottchen!' lange in seine Arme, ohne

zu sprechen, lehnte dann den Kopf an meine

Schulter und reichte seinem Bruder (Gustav,

der mitgekommen war) die Hand. Seine Freude,

mich wiederzusehen, war unbeschreiblich, und

ich durfte außer der Tischzeit sein Bett bis

Abends spät nicht verlassen.-Mein Lager

war dicht am Krankenzimmer errichtet, und

schon in der ersten Nacht stellten sich lange

anhaltende Brust- unb Kopfkrämpfe ein, welche

mich sehr beängstigten. Fast jede Nacht wieder-

holten sich derartige Anfälle, und wenn ich

alsdann an sein Bett eilte, schien das Auflegen

meiner Hand auf des Kranken Stirne ihm

schon Linderung zu bereiten. — Mein Bruder

sagte oft, daß ich eine seltene magnetische Kraft

besäße, welche er sofort fühle, wenn ich auch

noch so leise in das Zimmer träte." —

Eine seltene magnetische Kraft, aus zwei

Strömen erzeugt, die der arme Dichter in ihrer

Vereinigung nur selten empfunden: Liebe

und verständniß. Sie hat seine Freuden

gemehrt, seine Leiden gelindert, diese wunder-

bare magnetische Kraft. Und er hat es ihrer

Spenderin vergolten: „ein Strahl der Dichter-

sonne fiel auf sie," und mit treuer Hand hat

er sie mitgenommen, sein Lottchen, in sein ewig

blühendes Reich — in die Unsterblichkeit.

I. Loewenberg (Hamburg)

820

JUGEND

«

1899

Sie halte es gern, wenn man ihr gutes

Aussehen lobte; aber dennoch wollte sie sich

von einem jungen Hamburger Künstler, den

ich ihr im vorigen Winter zuführte, nicht mehr

zeichnen lassen. „Malen Sie doch eine schöne

junge Frau." sagte sie zu ihm, „was kann Ihnen

an einer so häßlichen alten liegen? — Keine

Komplimente", setzte sie mit komischer Entrüstung

hinzu, als der Maler widersprechen wollte, „ich

kenne mich, ich gucke noch immer gern selbst in

den Spiegel."

Ihr Sohn, der Baron Ludwig von Embden,

erzählte mir bei meinem ersten Besuche von den

vielen Ovationen, die man seiner Mutter zu

ihrem 90. Geburtstag dargebracht hatte, und

zeigte mir die Briefe, Zeitungen und Geschenke,

die ihr gesandt waren. „Ludwig, du beschämst

mich," rief sie mahnend dazwischen; aber sie

ließ ihn doch gern gewähren und meinte nur

zum Schlüsse einer längern Erklärung: „Für

den brauchte Professor Koch seine Erfindung

riicht zu machen, der ist nicht lungenkrank."

Unter den Briefen erregte einer von Arthur

Fitger besonderes Interesse. Der Maler-Poet

erzählte ihr darin, daß Heine von jeher zu

seinen Lieblingsdichtern gehört und wenn er

ihn jetzt nicht mehr so eifrig lese wie früher,

so geschähe das nur, weil er ihn fast auswendig

kenne. Auch ein Gedicht: -das unterbrochene

Opferfest', das die Vorliebe der österreichischen

Kaiserin für den Dichter und ihre Stellung zu

der Denkmalsfrage in leicht zu durchschauender

Verkleidung behandelt, hatte er ihr beigefügt.

Sie dankte ihm später mit einein Vierzeiler,

der ihn hoch erfreute.

Der Besuch der Kaiserin von Oesterreich

gehörte zu Lottchens liebsten Erinnerungen.

Das Bild der hohen Frau stand auf ihrem

Tisch, und sie konnte ihre Güte, Schönheit

und Anmuth nicht genug rühmen. „Da hat

sie gesessen, und da mußte ich mich hinsetzen,

und sie sprach mit mir, wie mit ihresgleichen.

Lediglich, um mich zu besuchen und von meinem

Bruder zu hören, ist sie nach Hamburg ge-

kommen. wissen Sie, was meine Köchin zu

dem Diener von Frl. Ionisch gesagt hat, der

sich damit dickthun wollte, daß unser Kaiser

bei ihnen eingekehrt ist? -Bei euch hat ein

Kaiser nur gewohnt, und zu uns ist eine

Kaiserin extra zum Besuch gekommen'. — Der

tragische Tod der Fürstin hat wohl nirgends

aufrichtigern Schmerz hervorgerufen als bei

der alten Charlotte.

Der Mittelpunkt ihres Seins und Denkens

blieb aber der Bruder, von ihm wußte sie

immer wieder zu erzählen, von der glücklichen

Kinderzeit, von ihren Kinderspielen, die er in

seinemGedicht: „Mein Kind, wir waren Kinder"

geschildert, von seinen Studentenjahren, von

ihrem versuch, bei dem großen Hamburger

Brand seine Manuskripte zu retten, von ihrem

letzten Besuch bei ihm in Paris: Erinnerungen,

die durch das von Ludwig von Embden her-

ausgegebene Buch: „Heinrich seines Familien-

lebens einer größern Oeffentlichkeit schon zu-

gänglich gemacht worden sind. Alles, was ihren

Bruder anging, interessierte sie bis zuletzt aufs

lebhafteste, und es war ihr noch eine schöne

Freude, daß ihm diesen Sommer in der neuen

Welt, in New-Hork, das Denkmal errichtet

wurde, das ihm die Heimat versagt hatte.

Als vor einigen Jahren eine übereifrige Lensur

neben fernes Weberlied auch Goethes Tage-

buch und Luthers Tischreden verbot, zeigte sie

mir ein Witzblatt mit einem Bild, wo die drei

verfehmten im Denkmal nebeneinander standen.

„Er ist da in guter Gesellschaft," bemerkte sie, und

dabei blitzten die klugen Augen in freudigem

Stolz.

Ihr Humor und ihre Schlagfertigkeit blie-

ben ihr bis in die letzten Tage getreu, wie

sie denn diese Gaben auch stets bei Andern

zu schätzen wußte. Gern erzählte sie von einer

Begegnung mit platen, der sie in einer Ge-

sellschaft getroffen und sie mit ausgesuchter

Liebenswürdigkeit behandelte. „Sie wissen

wohl nicht, Herr Graf", bemerkte sie ihm, „daß

ich eine Schwester seines bin?" „O gewiß,

gnädige Frau, aber es ist doch Ihnen auch

bekannt, was in der Bibel steht: Bin ich der

Hüter meines Bruders?"

Ihre Diettstboten meinten zuweilen, in einem

solchen krause müßten sie sich auch litterarisch

geben, und so fand sie einst ihre Köchin mit

einem Buch in der Hand laut deklamirend am

Herde. „Aber Marie, was thun Sie da?" —

„Ich lese Gedichte von meinem Lieblingsdichter,

von Ihrem Herrn Bruder, wissen Sie, das Buch

der Lieder, oh!l" — „Ach was, Marie, lassen Sie

das nur, und achten Sie lieber darauf, daß die

Kartoffeln nicht anbrennen."

Einem ungarischen Besucher, der sie einst

fragte: „Und wo ist das Heine-Museum?" er-

widerte sie sofort: „Das Heine-Museum bin

ich, mein Herr!" Ja, ein Heine-Museum, das

jedes Wort, jede Zeile des Dichters wie eilt

Heiligthum mit treuer Erinnerung bewahrte.

wer sie noch so tti ihren alten Tagen sah

und hörte, mußte leicht begreifen, daß Heine

an ihr, wie sonst nur noch an der Mutter, mit

abgöttischer Liebe hing, wie ein Liebender

von seiner Geliebten spricht er von ihr. „Mein

Lottchen," so schreibt der Dreiundzwanzigjährige

ihren: Verlobten, „ist Musik, ganz Ebenmaß und

Gharlotte €{mbden f

Mit Erlaubniss des Frhrn. Ludwig v. Embden

nach einer nur in wenigen Exemplaren

vorhandenen Photographie

Harmonie — der Bruder braucht sich gegen den

Bräutigam solcher Ausdrücke nicht zu enthalten."

Ein Wiedersehen mit ihr ist ihm ein hohes

Glück. „O, wie freut mich die Nachricht, daß

Du bald herkommst! Ich höre Dich schon:

wau, wau! Ich küsse schon in Gedanken die

lieben Töne.-Sei versichert, daß ich immer

an Dich denke. Ich weiß ja, daß der liebe

Gott haben will, daß Dir alle Menschen die

Hände küssen. Daran glaube ich, das ist meine

Religion." Und wenige Wochen später: „O

wie schmerzt es mich, daß ich abreisen muß,

ohne Dich süßes Wesen wieder gesehn und ge-

sprochen und geküßt zu haben! — Ich breche

mir schon den ganzen Morgen den Kopf, ob ich

ein oder zwei Finger darum gäbe, wenn ich einige

Jahre in Deiner Nähe verleben könnte. — Der

Gedanke an Dich, liebe Schwester, muß mich zu-

weilen aufrecht halten, wenn die große Masse

mit ihrem dummen Haß und ihrer ekelhaften

Liebe mich niederdrückt."

Jahrzehnte später, nach dem großen Brande,

schreibt er an die Mutter: „Ich kann den

Brandschrecken nimmer vergessen. Ich vergesse

auch nicht, wie groß meine liebe Schwester sich

bei dieser Gelegenheit zeigte! welche Heldin!

Wellington ist ein Waschlappen dagegen!"

Immer wieder spricht er seine Freude über

ihre Briefe aus, über das Glück, ' eine solche

Schwester zu haben. „Liebe gute Schwester",

„liebe süße Schwester", „liebe kleine Seele",

„liebe kleine Person" redet er sie an, aber am

häufigsten nennt er sie sein „liebes Lottchen."

wenige Monate vor seinem Tod kommt

sie zu ihm nach Paris. „Mathilde stand auf

dem Flur," erzählt sie selber in dem eben er-

wähnten Buche, „umarmte mich und sagte, ehe

ich das Haus betreten, hätte mein Bruder sie

gerufen und geäußert: ,Ich fühle, daß Lottchen

kommt, es bedarf keiner Vorbereitung, führe

sie sofort zu mir, ich will keinen Augenblick

verlieren, sie zu sehen.' Als ich an sein Lager

trat, schloß er mich mit dem Ausruf: -Mein

liebes Lottchen!' lange in seine Arme, ohne

zu sprechen, lehnte dann den Kopf an meine

Schulter und reichte seinem Bruder (Gustav,

der mitgekommen war) die Hand. Seine Freude,

mich wiederzusehen, war unbeschreiblich, und

ich durfte außer der Tischzeit sein Bett bis

Abends spät nicht verlassen.-Mein Lager

war dicht am Krankenzimmer errichtet, und

schon in der ersten Nacht stellten sich lange

anhaltende Brust- unb Kopfkrämpfe ein, welche

mich sehr beängstigten. Fast jede Nacht wieder-

holten sich derartige Anfälle, und wenn ich

alsdann an sein Bett eilte, schien das Auflegen

meiner Hand auf des Kranken Stirne ihm

schon Linderung zu bereiten. — Mein Bruder

sagte oft, daß ich eine seltene magnetische Kraft

besäße, welche er sofort fühle, wenn ich auch

noch so leise in das Zimmer träte." —

Eine seltene magnetische Kraft, aus zwei

Strömen erzeugt, die der arme Dichter in ihrer

Vereinigung nur selten empfunden: Liebe

und verständniß. Sie hat seine Freuden

gemehrt, seine Leiden gelindert, diese wunder-

bare magnetische Kraft. Und er hat es ihrer

Spenderin vergolten: „ein Strahl der Dichter-

sonne fiel auf sie," und mit treuer Hand hat

er sie mitgenommen, sein Lottchen, in sein ewig

blühendes Reich — in die Unsterblichkeit.

I. Loewenberg (Hamburg)

820