Nr. 3

JUGEND

1903

5egan1ini und der Engadin

Von franj Servaes

ÄVlS der „Maler des Engadin" ist Segantini bc-

Klv rühmt geworden. Robert de la Sizeranne, der

französische Kunstschriftsteller, hat das Wort in

Umlauf gebracht. Und seinen französischen Ur-

sprnng trägt es gleichsam an der Stirn: es ist

leicht, gefällig, einleuchtend und oberflächlich. Es

sagt eine Binsenwahrheit- Aber cs berührt dabei

kaum das Wesen des Künstlers.

Wenn wir an das Engadin denken, so sind

es hauptsächlich zwei Erinnerungsbilder, die vor

uns anssteigen. Das erste: Auf einem nur in

taglanger Wagcnfnhrt erreichbaren Hochplateau

sehen wir, umsänmt von zackigen, schneebedeckten

Fclscnketten und eingebettet zwischen Wiesen und

Seen, eine fabelhaft elegante Welt. Mächtige

Hotcls, die von Luxus und Vornehmheit strohe»,

thun sich zauberisch vor uns auf. Flirrende,

rauschende, perlenbesäete Toiletten wogen durch-

einander. und schmiegsam sitzende schwarze Fracks

mit prallen schneeigen Hemdbrüsten bewegen sich

gemessen und sicher hindurch. Ein Geschwirr aller

Sprachen raschelt und flüstrrt auf und ab, über-

tönt von den einschmeichelnden Weisen einer

behenden und taktvollen Salonkapelle. Der in-

timste Klatsch aller Weltstädte fliegt ans. Ehen

knüpfen sich und gehen auseinander; süße Alkoven-

geheimnisse schlüpfen kichernd und ängstlich von

Lippe zu Ohr. Millionen rollen einher, von

Tasche zu Tasche — kranke Blicke und sehnsüchtige

Hände fiebernd hinter ihnen drein — ein oder

zwei ruhige Zanberstäbe schweben unsichtbar in

der Lust, deren Macht das Gold fügsam gehorcht.

Mel Tand, viel Lärm, viel Lüge, viel Elend I

Das Ganze: ein großes NichtsI... Und nun das

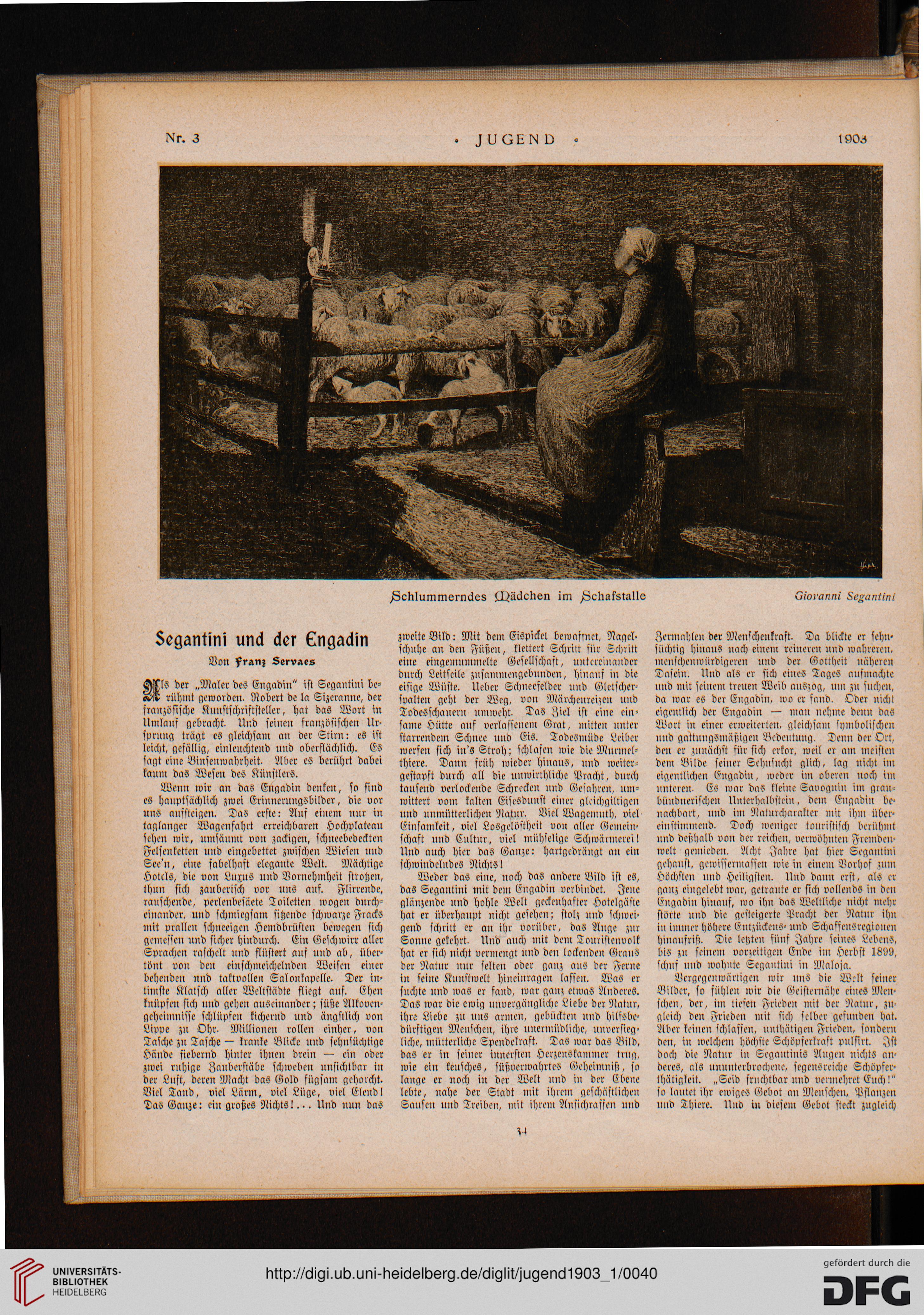

^LliIummernäL8 £L>ädchen im jSchafstalle

zweite Bild: Mit dem Eispickel bewaffnet, Nagel-

schuhe an den Füßen, klettert Schritt für Schritt

eine eingcmnminelte Gesellschaft, untereinander

durch Leitseile zusnmmengebunden, hinaus in die

eisige Wüste. Uebcr Schneefelder und Gletscher-

spalte» geht der Weg, von Märchenreizen und

Todesschauern umweht. Das Ziel ist eine ein-

same Hütte auf verlassenem Grat, mitten unter

starrendem Schnee und Eis. Todesmüde Leiber

werfen sich in's Stroh; schlafen wie die Murmel-

thiere. Dann früh wieder hinaus, und weitcr-

gestapft durch all die nnwirthliche Pracht, durch

tausend verlockende Schrecken und Gefahren, um-

wittert vom kalten Eiscsdunst einer gleichgiltigcn

und unmütterlichen Natur. Viel Wagcninth, viel

Einsanikeit, viel Losgelösthcit von aller Gemein-

schaft und Cultur, viel mühselige Schwärmerei!

Und auch hier das Ganze: hartgcdrängt an ein

schwindelndes Nichts!

Weder das eine, noch das andere Bild ist cs,

das Segantini mit dein Engadin verbindet. Jene

glänzende und hohle Welt geckenhafter Hotelgäste

hat er überhaupt nicht gesehen; stolz imb schwei-

gend schritt er an ihr vorüber, das Auge zur

Sonne gekehrt. Und auch mit dem Touristenvolk

hat er sich nicht vermengt itnd den lockenden Grans

der Natur nur selten oder ganz ans der Ferne

in seine Kunstwelt hineinragen lassen. Was er

suchte und was er fand, war ganz etwas Anderes.

Das war die ewig unvergängliche Liebe der Natur,

ihre Liebe zu uns armen, gebückten und hilfsbe-

dürftigen Menschen, ihre unermüdliche, unversieg-

liche, mütterliche Spcndekraft. Das war das Bild,

das er in seiner innersten Herzenskammer trug,

wie ein keusches, süßverwahrtes Geheimniß, so

lange er noch in der Welt und in der Ebene

lebte, nahe der Stadt mit ihrem geschäftlichen

Sausen und Treiben, mit ihrem Ansichraffen und

Z-t

Giovanni Segantini

Zermahlen der Menschenkraft. Da blickte er sehn-

süchtig hinaus nach einem reineren und wahreren,

menschenwürdigeren und der Gottheit näheren

Dasein. Und als er sich eines Tages aufmachte

und mit seinem treuen Weib anszog, um zu suchen,

da war es der Engadin, wo er fand. Oder »ich!

eigentlich der Engadin — man nehme denn das

Wort in einer erweiterten, gleichsam synibolischen

und gattungsmäßigen Bedeutung. Denn der Ort,

den er zunächst für sich erkor, weil er am meisten

dem Bilde seiner Sehnsucht glich, lag nicht im

eigentlichen Engadin, weder im oberen noch im

unteren- Es war das kleine Savognin im grau

bündnerischen Unterhalbstcin, dem Engadin be-

nachbart, und im Naturcharakter mit ihm über-

einstimmend. Doch weniger touristisch berühmt

und deßhalb von der reichen, verwöhnten Frcmden-

welt gemieden. Acht Jahre hat hier Segantini

gehaust, gcwisscrmassen wie in einem Vorhof zum

Höchsten und Heiligsten. Und dann erst, als er

ganz cingelebt war, getraute er sich vollends in den

Engadin hinauf, wo ihn das Weltliche nicht mehr

störte und die gesteigerte Pracht der Natur ihn

in immer höhere Entzückens- und Schaffensregionen

hinanfriß. Die letzten fünf Jahre seines Lebens,

bis zu seinem vorzeitigen Ende im Herbst 1899,

schuf und wohnte Segantini in Blaloja.

Vergegenwärtigen wir uns die Welt seiner

Bilder, so fühlen wir die Geisternähe eines Men-

schen, der, im tiefen Frieden mit der Natur, zu-

gleich den Frieden mit sich selber gefunden hat.

Aber keinen schlassen, nnthätigen Frieden, sondern

den, in welchem höchste Schöpferkraft pnlsirt. Ist

doch die Natur in Segantinis Augen nichts an-

deres, als ununterbrochene, segensreiche Schöpfer-

thätigkeit. „Seid fruchtbar und vermehret Euch!"

so lautet ihr ewiges Gebot an Menschen, Pflanzen

und Thiere. Und in diesem Gebot steckt zugleich

JUGEND

1903

5egan1ini und der Engadin

Von franj Servaes

ÄVlS der „Maler des Engadin" ist Segantini bc-

Klv rühmt geworden. Robert de la Sizeranne, der

französische Kunstschriftsteller, hat das Wort in

Umlauf gebracht. Und seinen französischen Ur-

sprnng trägt es gleichsam an der Stirn: es ist

leicht, gefällig, einleuchtend und oberflächlich. Es

sagt eine Binsenwahrheit- Aber cs berührt dabei

kaum das Wesen des Künstlers.

Wenn wir an das Engadin denken, so sind

es hauptsächlich zwei Erinnerungsbilder, die vor

uns anssteigen. Das erste: Auf einem nur in

taglanger Wagcnfnhrt erreichbaren Hochplateau

sehen wir, umsänmt von zackigen, schneebedeckten

Fclscnketten und eingebettet zwischen Wiesen und

Seen, eine fabelhaft elegante Welt. Mächtige

Hotcls, die von Luxus und Vornehmheit strohe»,

thun sich zauberisch vor uns auf. Flirrende,

rauschende, perlenbesäete Toiletten wogen durch-

einander. und schmiegsam sitzende schwarze Fracks

mit prallen schneeigen Hemdbrüsten bewegen sich

gemessen und sicher hindurch. Ein Geschwirr aller

Sprachen raschelt und flüstrrt auf und ab, über-

tönt von den einschmeichelnden Weisen einer

behenden und taktvollen Salonkapelle. Der in-

timste Klatsch aller Weltstädte fliegt ans. Ehen

knüpfen sich und gehen auseinander; süße Alkoven-

geheimnisse schlüpfen kichernd und ängstlich von

Lippe zu Ohr. Millionen rollen einher, von

Tasche zu Tasche — kranke Blicke und sehnsüchtige

Hände fiebernd hinter ihnen drein — ein oder

zwei ruhige Zanberstäbe schweben unsichtbar in

der Lust, deren Macht das Gold fügsam gehorcht.

Mel Tand, viel Lärm, viel Lüge, viel Elend I

Das Ganze: ein großes NichtsI... Und nun das

^LliIummernäL8 £L>ädchen im jSchafstalle

zweite Bild: Mit dem Eispickel bewaffnet, Nagel-

schuhe an den Füßen, klettert Schritt für Schritt

eine eingcmnminelte Gesellschaft, untereinander

durch Leitseile zusnmmengebunden, hinaus in die

eisige Wüste. Uebcr Schneefelder und Gletscher-

spalte» geht der Weg, von Märchenreizen und

Todesschauern umweht. Das Ziel ist eine ein-

same Hütte auf verlassenem Grat, mitten unter

starrendem Schnee und Eis. Todesmüde Leiber

werfen sich in's Stroh; schlafen wie die Murmel-

thiere. Dann früh wieder hinaus, und weitcr-

gestapft durch all die nnwirthliche Pracht, durch

tausend verlockende Schrecken und Gefahren, um-

wittert vom kalten Eiscsdunst einer gleichgiltigcn

und unmütterlichen Natur. Viel Wagcninth, viel

Einsanikeit, viel Losgelösthcit von aller Gemein-

schaft und Cultur, viel mühselige Schwärmerei!

Und auch hier das Ganze: hartgcdrängt an ein

schwindelndes Nichts!

Weder das eine, noch das andere Bild ist cs,

das Segantini mit dein Engadin verbindet. Jene

glänzende und hohle Welt geckenhafter Hotelgäste

hat er überhaupt nicht gesehen; stolz imb schwei-

gend schritt er an ihr vorüber, das Auge zur

Sonne gekehrt. Und auch mit dem Touristenvolk

hat er sich nicht vermengt itnd den lockenden Grans

der Natur nur selten oder ganz ans der Ferne

in seine Kunstwelt hineinragen lassen. Was er

suchte und was er fand, war ganz etwas Anderes.

Das war die ewig unvergängliche Liebe der Natur,

ihre Liebe zu uns armen, gebückten und hilfsbe-

dürftigen Menschen, ihre unermüdliche, unversieg-

liche, mütterliche Spcndekraft. Das war das Bild,

das er in seiner innersten Herzenskammer trug,

wie ein keusches, süßverwahrtes Geheimniß, so

lange er noch in der Welt und in der Ebene

lebte, nahe der Stadt mit ihrem geschäftlichen

Sausen und Treiben, mit ihrem Ansichraffen und

Z-t

Giovanni Segantini

Zermahlen der Menschenkraft. Da blickte er sehn-

süchtig hinaus nach einem reineren und wahreren,

menschenwürdigeren und der Gottheit näheren

Dasein. Und als er sich eines Tages aufmachte

und mit seinem treuen Weib anszog, um zu suchen,

da war es der Engadin, wo er fand. Oder »ich!

eigentlich der Engadin — man nehme denn das

Wort in einer erweiterten, gleichsam synibolischen

und gattungsmäßigen Bedeutung. Denn der Ort,

den er zunächst für sich erkor, weil er am meisten

dem Bilde seiner Sehnsucht glich, lag nicht im

eigentlichen Engadin, weder im oberen noch im

unteren- Es war das kleine Savognin im grau

bündnerischen Unterhalbstcin, dem Engadin be-

nachbart, und im Naturcharakter mit ihm über-

einstimmend. Doch weniger touristisch berühmt

und deßhalb von der reichen, verwöhnten Frcmden-

welt gemieden. Acht Jahre hat hier Segantini

gehaust, gcwisscrmassen wie in einem Vorhof zum

Höchsten und Heiligsten. Und dann erst, als er

ganz cingelebt war, getraute er sich vollends in den

Engadin hinauf, wo ihn das Weltliche nicht mehr

störte und die gesteigerte Pracht der Natur ihn

in immer höhere Entzückens- und Schaffensregionen

hinanfriß. Die letzten fünf Jahre seines Lebens,

bis zu seinem vorzeitigen Ende im Herbst 1899,

schuf und wohnte Segantini in Blaloja.

Vergegenwärtigen wir uns die Welt seiner

Bilder, so fühlen wir die Geisternähe eines Men-

schen, der, im tiefen Frieden mit der Natur, zu-

gleich den Frieden mit sich selber gefunden hat.

Aber keinen schlassen, nnthätigen Frieden, sondern

den, in welchem höchste Schöpferkraft pnlsirt. Ist

doch die Natur in Segantinis Augen nichts an-

deres, als ununterbrochene, segensreiche Schöpfer-

thätigkeit. „Seid fruchtbar und vermehret Euch!"

so lautet ihr ewiges Gebot an Menschen, Pflanzen

und Thiere. Und in diesem Gebot steckt zugleich