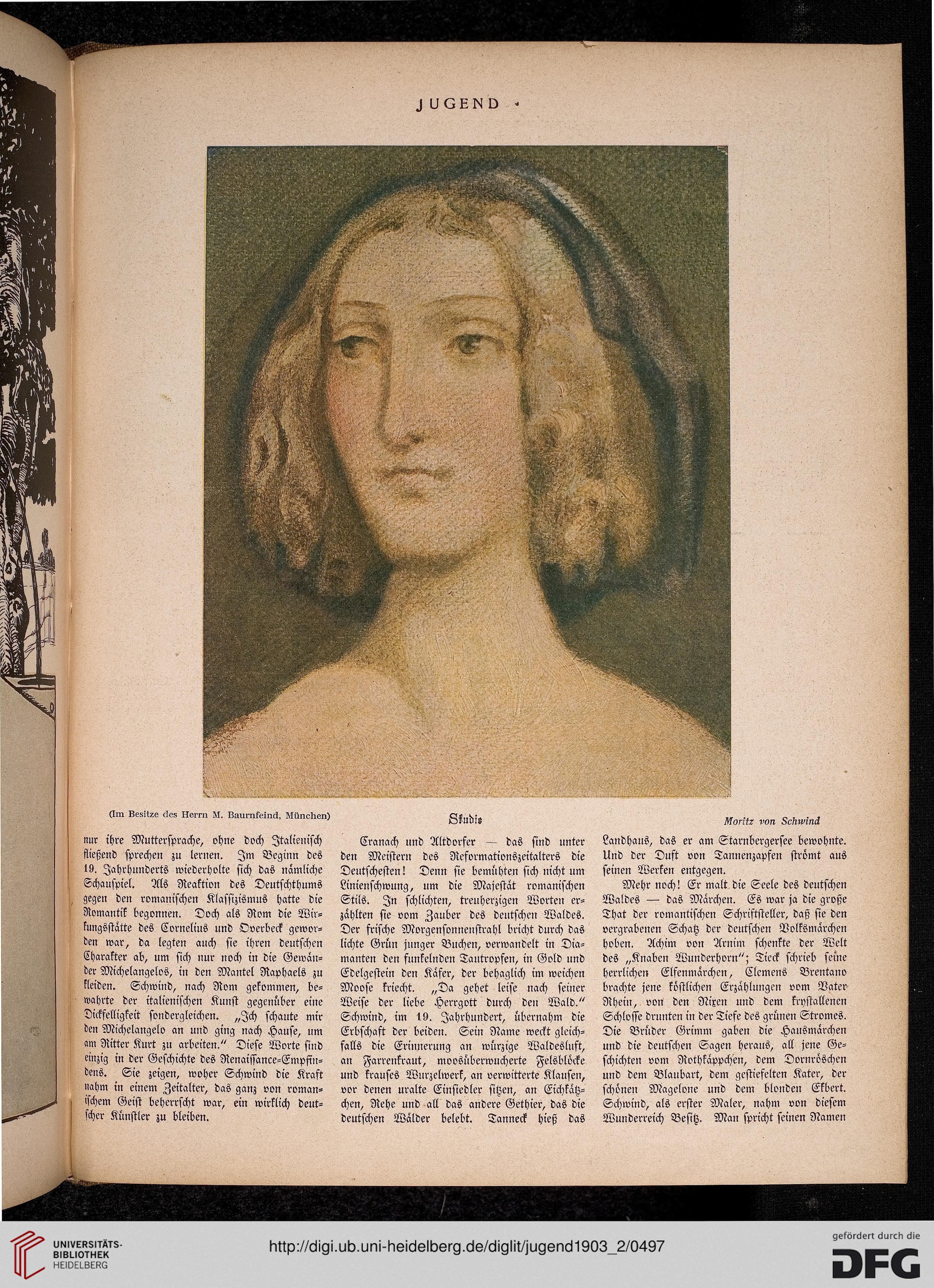

(Im Besitze des Herrn M. Baurnfeind, München)

Sfubte

Moritz von Schwind

nur ihre Muttersprache, ohne doch Italienisch

fließend sprechen zu lernen. Im Beginn des

19. Jahrhunderts wiederholte sich das nämliche

Schauspiel. Als Reaktion des Deutschthums

gegen den romanischen Klassizismus hatte die

Romantik begonnen. Doch als Rom die Wir-

kungsstätte des Cornelius und Overbeck gewor-

den war, da legten auch sie ihren dentschen

Charakter ab, um sich nur noch in die Gewän-

der Michelangelos, in den Mantel Raphaels zu

kleiden. Schwind, nach Rom gekommen, be-

wahrte der italienischen Kunst gegenüber eine

Dickfelligkeit sondergleichen. „Ich schaute mir

den Michelangelo an und ging nach Hause, um

am Ritter Kurt zu arbeiten." Diese Worte sind

einzig in der Geschichte des Renaissance-Empfin-

dens. Sie zeigen, woher Schwind die Kraft

»ahm in einem Zeitalter, das ganz von roman-

ischem Geist beherrscht war, ein wirklich deut-

scher Künstler zu bleiben.

Cranach und Altdorfer — das sind unter

den Meistern des Reformationszeitalters die

Deutschesten! Denn sie bemühten sich nicht um

Linienschwung, um die Majestät romanischen

Stils. In schlichten, treuherzigen Worten er-

zählten sie vom Zauber des deutschen Waldes.

Der frische Morgensonnenstrahl bricht durch das

lichte Grün junger Buchen, verwandelt in Dia-

manten den funkelnden Tautropfen, in Gold und

Edelgestein den Kaser, der behaglich im weichen

Moose kriecht. „Da gehet leise nach seiner

Weise der liebe Herrgott durch den Wald."

Schwind, im 19. Jahrhundert, übernahm die

Erbschaft der beiden. Sein Name weckt gleich-

falls die Erinnerung an würzige Waldesluft,

cm Farrenkraut, moosüberwucherte Felsblocke

und krauses Wurzelwerk, an verwitterte Klausen,

vor denen uralte Einsiedler sitzen, an Eichkätz-

chen, Rehe und all das andere Gethier, das die

deutschen Wälder belebt. Tanneck hieß das

Landhaus, das er am Starnbergersee bewohnte.

Und der Duft von Tannenzapfen strömt aus

seinen Werken entgegen.

Mehr noch! Er malt die Seele des deutschen

Waldes — das Märchen. Es war ja die große

That der romantischen Schriftsteller, daß sie den

vergrabenen Schatz der deutschen Volksmärchen

hoben. Achim von Arnim schenkte der Welt

des „Knaben Wunderhorn"; Ticck schrieb seine

herrlichen Elfenmärchen, Clemens Brentano

brachte jene köstlichen Erzählungen vom Vater

Rhein, von den Nixen und dem krystallenen

Schlosse drunten in der Tiefe des grünen Stromes.

Die Brüder Grimm gaben die Hansmarchen

und die deutschen Sagen heraus, all jene Ge-

schichten vom Rothkäppchen, dem Dornröschen

und dem Blaubart, dem gestiefelten Kater, der

schönen Magelone und dem blonden Ekbert.

Schwind, als erster Maler, nahm von diesem

Wunderreich Besitz. Man spricht seinen Namen

Sfubte

Moritz von Schwind

nur ihre Muttersprache, ohne doch Italienisch

fließend sprechen zu lernen. Im Beginn des

19. Jahrhunderts wiederholte sich das nämliche

Schauspiel. Als Reaktion des Deutschthums

gegen den romanischen Klassizismus hatte die

Romantik begonnen. Doch als Rom die Wir-

kungsstätte des Cornelius und Overbeck gewor-

den war, da legten auch sie ihren dentschen

Charakter ab, um sich nur noch in die Gewän-

der Michelangelos, in den Mantel Raphaels zu

kleiden. Schwind, nach Rom gekommen, be-

wahrte der italienischen Kunst gegenüber eine

Dickfelligkeit sondergleichen. „Ich schaute mir

den Michelangelo an und ging nach Hause, um

am Ritter Kurt zu arbeiten." Diese Worte sind

einzig in der Geschichte des Renaissance-Empfin-

dens. Sie zeigen, woher Schwind die Kraft

»ahm in einem Zeitalter, das ganz von roman-

ischem Geist beherrscht war, ein wirklich deut-

scher Künstler zu bleiben.

Cranach und Altdorfer — das sind unter

den Meistern des Reformationszeitalters die

Deutschesten! Denn sie bemühten sich nicht um

Linienschwung, um die Majestät romanischen

Stils. In schlichten, treuherzigen Worten er-

zählten sie vom Zauber des deutschen Waldes.

Der frische Morgensonnenstrahl bricht durch das

lichte Grün junger Buchen, verwandelt in Dia-

manten den funkelnden Tautropfen, in Gold und

Edelgestein den Kaser, der behaglich im weichen

Moose kriecht. „Da gehet leise nach seiner

Weise der liebe Herrgott durch den Wald."

Schwind, im 19. Jahrhundert, übernahm die

Erbschaft der beiden. Sein Name weckt gleich-

falls die Erinnerung an würzige Waldesluft,

cm Farrenkraut, moosüberwucherte Felsblocke

und krauses Wurzelwerk, an verwitterte Klausen,

vor denen uralte Einsiedler sitzen, an Eichkätz-

chen, Rehe und all das andere Gethier, das die

deutschen Wälder belebt. Tanneck hieß das

Landhaus, das er am Starnbergersee bewohnte.

Und der Duft von Tannenzapfen strömt aus

seinen Werken entgegen.

Mehr noch! Er malt die Seele des deutschen

Waldes — das Märchen. Es war ja die große

That der romantischen Schriftsteller, daß sie den

vergrabenen Schatz der deutschen Volksmärchen

hoben. Achim von Arnim schenkte der Welt

des „Knaben Wunderhorn"; Ticck schrieb seine

herrlichen Elfenmärchen, Clemens Brentano

brachte jene köstlichen Erzählungen vom Vater

Rhein, von den Nixen und dem krystallenen

Schlosse drunten in der Tiefe des grünen Stromes.

Die Brüder Grimm gaben die Hansmarchen

und die deutschen Sagen heraus, all jene Ge-

schichten vom Rothkäppchen, dem Dornröschen

und dem Blaubart, dem gestiefelten Kater, der

schönen Magelone und dem blonden Ekbert.

Schwind, als erster Maler, nahm von diesem

Wunderreich Besitz. Man spricht seinen Namen