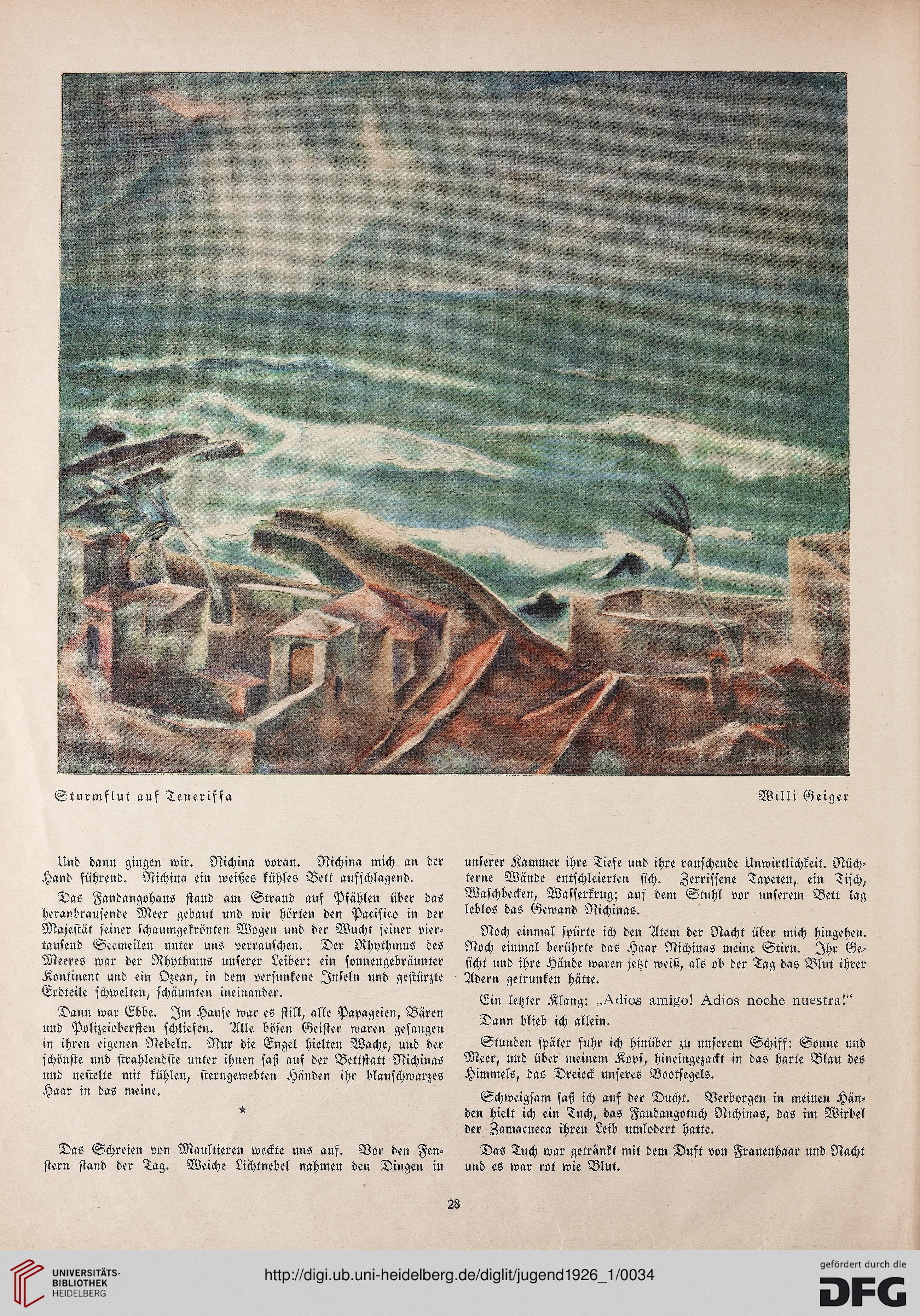

Sturmflut auf Teneriffa

Willi Geiger

Und dann gingen wir. Nichina voran. Nichina mich an der

Hand führend. Nichina ein weißes kühles Bett aufschlagend.

Das Fandangohaus ftand am Strand auf Pfählen über das

heranbrausende Meer gebaut und wir hörten den Pacifico in der

Majestät feiner schaumgekrönten Wogen und der Wucht seiner vier-

tausend Seemeilen unter uns verrauschen. Der Rhythmus des

Meeres war der Rhythmus unserer Leiber: ein sonnengebräunter

Kontinent und ein Ozean, in dem versunkene Inseln und gestürzte

Erdteile schwelten, schäumten ineinander.

Dann war Ebbe. Im Hause war es still, alle Papageien, Bären

und Polizeiobersten schliefen. Alle bösen Geister waren gefangen

in ihren eigenen Nebeln. Nur die Engel hielten Wache, und der

schönste und strahlendste unter ihnen saß auf der Bettstatt Nichinas

und nestelte mit kühlen, sterngewebten Händen ihr blauschwarzes

Haar in das meine.

Das Schreien von Maultieren weckte uns auf. Vor den Fen-

stern ftand der Tag. Weiche Lichtnebel nahmen den Dingen in

unserer Kammer ihre Tiefe und ihre rauschende Unwirtlichkeit. Nüch-

terne Wände entschleierten sich. Zerrissene Tapeten, ein Tisch,

Waschbecken, Wasserkrug; auf dem Stuhl vor unserem Bett lag

leblos das Gewand Nichinas.

Noch einmal spürte ich den Atem der Nacht über mich hingehen.

Noch einmal berührte das Haar Nichinas meine Stirn. Ihr Ge-

sicht und ihre Hände waren jetzt weiß, als ob der Tag das Blut ihrer

Adern getrunken hätte.

Ein letzter Klang: „Adios amigo! Adios noche nuestra!“

Dann blieb ich allein.

Stunden später fuhr ich hinüber zu unserem Schiff: Sonne und

Meer, und über meinem Kopf, hineingezackt in das harte Blau des

Himmels, das Dreieck unseres Bootsegels.

Schweigsam saß ich auf der Ducht. Verborgen in meinen Hän-

den hielt ich ein Tuch, das Fandangotuch Nichinas, das im Wirbel

der Zamacueca ihren Leib umlodert hatte.

Das Tuch war getränkt mit dem Duft von Frauenhaar und Nacht

und es war rot wie Blut.

28

Willi Geiger

Und dann gingen wir. Nichina voran. Nichina mich an der

Hand führend. Nichina ein weißes kühles Bett aufschlagend.

Das Fandangohaus ftand am Strand auf Pfählen über das

heranbrausende Meer gebaut und wir hörten den Pacifico in der

Majestät feiner schaumgekrönten Wogen und der Wucht seiner vier-

tausend Seemeilen unter uns verrauschen. Der Rhythmus des

Meeres war der Rhythmus unserer Leiber: ein sonnengebräunter

Kontinent und ein Ozean, in dem versunkene Inseln und gestürzte

Erdteile schwelten, schäumten ineinander.

Dann war Ebbe. Im Hause war es still, alle Papageien, Bären

und Polizeiobersten schliefen. Alle bösen Geister waren gefangen

in ihren eigenen Nebeln. Nur die Engel hielten Wache, und der

schönste und strahlendste unter ihnen saß auf der Bettstatt Nichinas

und nestelte mit kühlen, sterngewebten Händen ihr blauschwarzes

Haar in das meine.

Das Schreien von Maultieren weckte uns auf. Vor den Fen-

stern ftand der Tag. Weiche Lichtnebel nahmen den Dingen in

unserer Kammer ihre Tiefe und ihre rauschende Unwirtlichkeit. Nüch-

terne Wände entschleierten sich. Zerrissene Tapeten, ein Tisch,

Waschbecken, Wasserkrug; auf dem Stuhl vor unserem Bett lag

leblos das Gewand Nichinas.

Noch einmal spürte ich den Atem der Nacht über mich hingehen.

Noch einmal berührte das Haar Nichinas meine Stirn. Ihr Ge-

sicht und ihre Hände waren jetzt weiß, als ob der Tag das Blut ihrer

Adern getrunken hätte.

Ein letzter Klang: „Adios amigo! Adios noche nuestra!“

Dann blieb ich allein.

Stunden später fuhr ich hinüber zu unserem Schiff: Sonne und

Meer, und über meinem Kopf, hineingezackt in das harte Blau des

Himmels, das Dreieck unseres Bootsegels.

Schweigsam saß ich auf der Ducht. Verborgen in meinen Hän-

den hielt ich ein Tuch, das Fandangotuch Nichinas, das im Wirbel

der Zamacueca ihren Leib umlodert hatte.

Das Tuch war getränkt mit dem Duft von Frauenhaar und Nacht

und es war rot wie Blut.

28