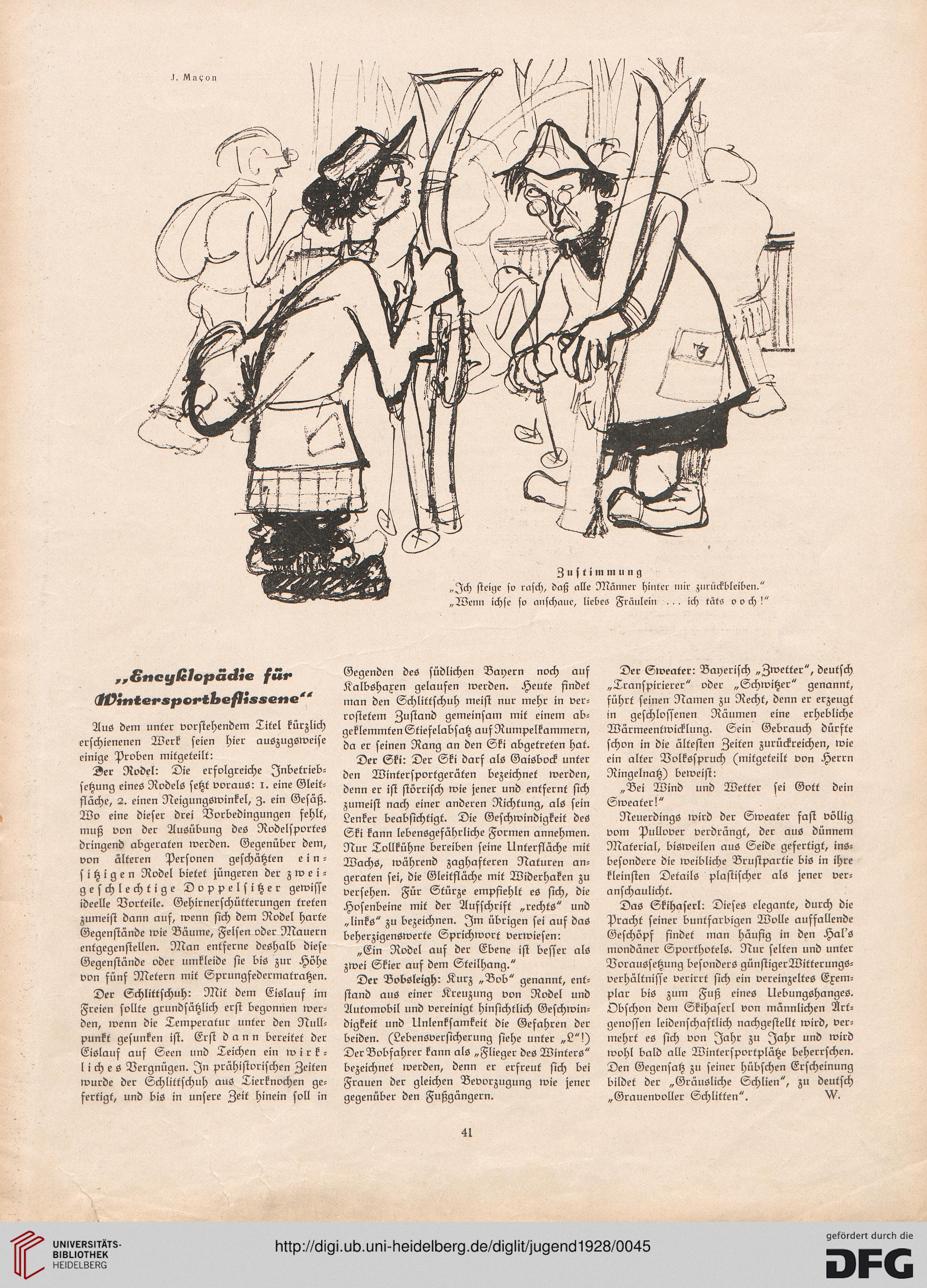

J. Magon

„ßncyßlepadie für

(Winter sportbeflissene **

Aus dem unter vorstehendem Titel kürzlich

erschienenen Werk seien hier auszugsweise

einige Proben mitgeteilt:

Aer Rodel: Die ersolgreiche Inbetrieb-

setzung eines Rodels setzt voraus: l. eine Gleit-

fläche, 2. einen Neigungswinkel, Z. ein Gesäß.

Wo eine dieser drei Vorbedingungen fehlt,

muß von der Ausübung des Rodelsportes

dringend abgeraten werden. Gegenüber dem,

von älteren Personen geschätzten ein-

sitzigen Rodel bietet jüngeren der z w e i -

geschlechtige Doppelsitzer gewisse

ideelle Vorteile. Gehirnerschütterungen treten

zumeist dann auf, wenn sich dem Rodel harte

Gegenstände wie Bäume, Felsen oder Mauern

entgegenstellen. Man entferne deshalb diese

Gegenstände oder umkleide sie bis zur Höhe

von fünf Metern mit Sprungfedermatratzen.

Der Schlittschuh: Mit dem Eislauf im

Freien sollte grundsätzlich erst begonnen wer-

den, wenn die Temperatur unter den Null-

punkt gesunken ist. Erst dann bereitet der

Eislauf auf Seen und Teichen ein wirk-

liches Vergnügen. In prähistorischen Zeiten

wurde der Schlittschuh aus Tierknochen ge-

fertigt, und bis in unsere Zeit hinein soll in

Gegenden des südlichen Bayern noch auf

Kalbshaxen gelaufen werden. Heute stndet

man den Schlittschuh meist nur mehr in ver-

rostetem Zustand gemeinsam mit einem ab-

geklemmten Stiefelabsatz auf Rumpelkammern,

da er seinen Rang an den Ski abgetreten hat.

Der Ski: Der Ski darf als Gaisbock unter

den Wintersportgeräten bezeichnet werden,

denn er ist störrisch wie jener und entfernt sich

zumeist nach einer anderen Richtung, als fein

Lenker beabsichtigt. Die Geschwindigkeit des

Ski kann lebensgefährliche Formen annehmen.

Nur Tollkühne bereiben feine blnterstäche mit

Wachs, während zaghafteren Naturen an-

geraten fei, die Gleitstäche mit Widerhaken zu

versehen. Für Stürze empfiehlt cö sich, die

Hosenbeine mit der Aufschrift „rechts" und

„links" zu bezeichnen. Im übrigen fei auf dag

beherzigenswerte Sprichwort verwiesen:

„Ein Rodel auf der Ebene ist besser als

zwei Skier auf dem Steilhang."

Der Bobsleigh: Kurz „Bob" genannt, ent-

stand aus einer Kreuzung von Rodel und

Automobil und vereinigt hinsichtlich Geschwin-

digkeit und Unlenksamkeit die Gefahren der

beiden. (Lebensversicherung siehe unter „L"!)

Der Bobfahrer kann als „Flieger des Winters"

bezeichnet werden, denn er erfreut sich bei

Frauen der gleichen Bevorzugung wie jener

gegenüber den Fußgängern.

Der Sweater: Bayerisch „Zweiter", deutsch

„Transpiriercr" oder „Schwitzer" genannt,

führt seinen Namen zu Recht, denn er erzeugt

in geschlossenen Räumen eine erhebliche

Wärmeentwicklung. Sein Gebrauch dürfte

schon in die ältesten Zeiten zurückreichen, wie

ein alter Volksspruch (mitgeteilt von Herrn

Ringelnatz) beweist:

„Bei Wind und Wetter sei Gott dein

Sweater!"

Neuerdings wird der Sweater fast völlig

vom Pullover verdrängt, der aus dünnem

Material, bisweilen aus Seide gefertigt, ins-

besondere die weibliche Brustpartie bis in ihre

kleinsten Details plastischer als jener ver-

anschaulicht.

Das Skihaserl: Dieses elegante, durch die

Pracht seiner buntfarbigen Wolle auffallende

Geschöpf findet man häufig in den Hal'ö

mondäner Sporthotels. Nur selten und unter

Voraussetzung besonders günstigerWitterungS-

verhältnisse verirrt sich ein vereinzeltes Exem-

plar bis zum Fuß eines Uebungshanges.

Obschon dem Skihaserl von männlichen Art-

genossen leidenschaftlich nachgestellt wird, ver-

mehrt es sich von Jahr zu Jahr und wird

wohl bald alle Wintersportplätze beherrschen.

Den Gegensatz zu seiner hübschen Erscheinung

bildet der „Gräuöliche Schlien", zu deutsch

„Grauenvoller Schlitten". W.

41

„ßncyßlepadie für

(Winter sportbeflissene **

Aus dem unter vorstehendem Titel kürzlich

erschienenen Werk seien hier auszugsweise

einige Proben mitgeteilt:

Aer Rodel: Die ersolgreiche Inbetrieb-

setzung eines Rodels setzt voraus: l. eine Gleit-

fläche, 2. einen Neigungswinkel, Z. ein Gesäß.

Wo eine dieser drei Vorbedingungen fehlt,

muß von der Ausübung des Rodelsportes

dringend abgeraten werden. Gegenüber dem,

von älteren Personen geschätzten ein-

sitzigen Rodel bietet jüngeren der z w e i -

geschlechtige Doppelsitzer gewisse

ideelle Vorteile. Gehirnerschütterungen treten

zumeist dann auf, wenn sich dem Rodel harte

Gegenstände wie Bäume, Felsen oder Mauern

entgegenstellen. Man entferne deshalb diese

Gegenstände oder umkleide sie bis zur Höhe

von fünf Metern mit Sprungfedermatratzen.

Der Schlittschuh: Mit dem Eislauf im

Freien sollte grundsätzlich erst begonnen wer-

den, wenn die Temperatur unter den Null-

punkt gesunken ist. Erst dann bereitet der

Eislauf auf Seen und Teichen ein wirk-

liches Vergnügen. In prähistorischen Zeiten

wurde der Schlittschuh aus Tierknochen ge-

fertigt, und bis in unsere Zeit hinein soll in

Gegenden des südlichen Bayern noch auf

Kalbshaxen gelaufen werden. Heute stndet

man den Schlittschuh meist nur mehr in ver-

rostetem Zustand gemeinsam mit einem ab-

geklemmten Stiefelabsatz auf Rumpelkammern,

da er seinen Rang an den Ski abgetreten hat.

Der Ski: Der Ski darf als Gaisbock unter

den Wintersportgeräten bezeichnet werden,

denn er ist störrisch wie jener und entfernt sich

zumeist nach einer anderen Richtung, als fein

Lenker beabsichtigt. Die Geschwindigkeit des

Ski kann lebensgefährliche Formen annehmen.

Nur Tollkühne bereiben feine blnterstäche mit

Wachs, während zaghafteren Naturen an-

geraten fei, die Gleitstäche mit Widerhaken zu

versehen. Für Stürze empfiehlt cö sich, die

Hosenbeine mit der Aufschrift „rechts" und

„links" zu bezeichnen. Im übrigen fei auf dag

beherzigenswerte Sprichwort verwiesen:

„Ein Rodel auf der Ebene ist besser als

zwei Skier auf dem Steilhang."

Der Bobsleigh: Kurz „Bob" genannt, ent-

stand aus einer Kreuzung von Rodel und

Automobil und vereinigt hinsichtlich Geschwin-

digkeit und Unlenksamkeit die Gefahren der

beiden. (Lebensversicherung siehe unter „L"!)

Der Bobfahrer kann als „Flieger des Winters"

bezeichnet werden, denn er erfreut sich bei

Frauen der gleichen Bevorzugung wie jener

gegenüber den Fußgängern.

Der Sweater: Bayerisch „Zweiter", deutsch

„Transpiriercr" oder „Schwitzer" genannt,

führt seinen Namen zu Recht, denn er erzeugt

in geschlossenen Räumen eine erhebliche

Wärmeentwicklung. Sein Gebrauch dürfte

schon in die ältesten Zeiten zurückreichen, wie

ein alter Volksspruch (mitgeteilt von Herrn

Ringelnatz) beweist:

„Bei Wind und Wetter sei Gott dein

Sweater!"

Neuerdings wird der Sweater fast völlig

vom Pullover verdrängt, der aus dünnem

Material, bisweilen aus Seide gefertigt, ins-

besondere die weibliche Brustpartie bis in ihre

kleinsten Details plastischer als jener ver-

anschaulicht.

Das Skihaserl: Dieses elegante, durch die

Pracht seiner buntfarbigen Wolle auffallende

Geschöpf findet man häufig in den Hal'ö

mondäner Sporthotels. Nur selten und unter

Voraussetzung besonders günstigerWitterungS-

verhältnisse verirrt sich ein vereinzeltes Exem-

plar bis zum Fuß eines Uebungshanges.

Obschon dem Skihaserl von männlichen Art-

genossen leidenschaftlich nachgestellt wird, ver-

mehrt es sich von Jahr zu Jahr und wird

wohl bald alle Wintersportplätze beherrschen.

Den Gegensatz zu seiner hübschen Erscheinung

bildet der „Gräuöliche Schlien", zu deutsch

„Grauenvoller Schlitten". W.

41