Mit letzter Energie raffe ich rradf) auf: „Nein! — Gehen Sie rum

Arzt!" *

Der andere stößt ein gräßliches Lachen aus.

„Ich vertraue Hem Arzt so wenig, wie ich Ihnen vertraute, als ich

kffer eindrang", — spricht er zögernd, lauernd, drohend. „Aber, hören

Sie. — Wenn Sie mir sagen, daß das auf meinen Händen-

nach Ihrer Ansicht Aussatz ist, dann gehe ich still aus Ihrem Zimmer.

— Sagen Sie mir aber — der Wahrheit gemäß! — daß dies nicht

die Vorzeichen der . . . Lepra sind, dann darf ich Ihnen ja wohl

zum Dank und zum Abschied — die Hand reichen!"

Zwei, drei Schritte weiche ich zurück; wild kreist mein Denken.

Da, — plötzlich steht Stefan in der Tür. Er schaut mich an, — den

fremden Besucher, — sieht den drohenden Blick des Kranken, begreift

— zur Hälfte sicher nur — daß Gefahr ist, und springt heran.

Mir zu helfen.

„Zurück!" brülle ich. Gell überschlägt sich die Stimme. — „Zurück!

— Fassen Sie ihn nicht an, wenn Ihnen das Leben lieb ist, Stefan!"

Stefan tritt zurück und schaut ratlos.

„Die Antwort genügt mir! — Ich verzichte auf den Händedruck, wie

ich auf — den Stuhl verzichtet habe." — Und wendet sich zum Gehen.

„Was wollen Sie tun?" frage ich tonlos.

„Das fragen Sie?"

Ich schweige und suche nach einem guten Wort, ohne es zu finden.

Der Mann geht. Die Treppe hinab. Öffnet die Haustür. Ich

lehne mich zum Fenster hinaus und . . . sehe, wie der dort unten etwas

Blinkendes aus der Tasche zieht, daran nestelt, es an den Mund fetzt.

— Ein dumpfer Aufschlag.

-Ich eile hinunter. Beuge mich über den Leblosen mit aller

Vorsicht. Starker Geruch von bitteren Mandeln ist um ihn. Und ich

weiß ^— Blausäure!

Schwer gehe ich in mein Zimmer zurück, rufe die Polizei an.

Wie ich den Hörer auf die Gabel lege, trifft luei'n Blick die Stelle

der Mahasamudda-Sutta im Pali-Kanon: — „Wie das Weltmeer

alles Tote von sich stößt, — so lebt die Mönchsgemeinde nicht in

Gemeinfckast mit einem Menschen, der unrein ist, sondern sie wirst ihn

gar schnell auS."

VON MAX DAIRFAUX

Nichts ist trügerischer als ein Freund, der

viele Freunde hat.

Ä-

Freundschaft ist ein LuruS, aber ein LuruS

armer Leute. Jenseits eines gewissen Ein-

kommens hat man keine Freunde mehr.

-s

Wir sind derart eitel, daß wir das größte

Lob ausgesprochen zu haben glauben, wenn

wir von einem Freunde sagen: er ist mein

zweites Ich.

s

Auf die Vorzüge und Erfolge unserer

Freunde stolz zu sein, ist ein Gefühl, daS uns

Ehre machen würde, wäre es nicht einfach eine

Erweiterung unserer Eitelkeit.

Ich bin glücklich, wenn ich meinen Freund

loben höre; inir wird davon ganz warm umS

Herz; aber wieso kommt es, daß ich nicht

umhin kann, zu verkünden: „Das ist mein

Freund!" Täte ich daS auch, wenn man ihn

in den Schmutz zerren würde?

Freundschaft hat mit Offenheit nichts zu

tun. Aussprachen sind überflüssig. Sie ijt ein

stillschweigend getroffenes Übereinkommen:

Divination.

Sagt nicht, daß ich an Freundschaft nicht

glaube. Ich glaube an sie, wie andere Leute

an Gott, ohne ihr deshalb besonders häufig

begegnet zu sein.

*

Befreie mich von denen, o Herr, deren

Freundschaft voll Leidenschaft ijt. Freund-

schaft darf kein Tyrann sein.

*

Durch seine Hoffnungen oder durch seine

Erinnerungen verbunden sein: daS jind die

beiden Zeitalter der Freundschaft.

S

Außer dem Vergnügen, daS die Freund-

schaft bietet und das nichts ist, als ein Zeit-

vertreib, darf man von der Freundschaft

nichts erwarten. Will man etwas Positives

erreichen, dann imiß man eS besonders ver-

langen.

<Uebertragen von Rose Richter)

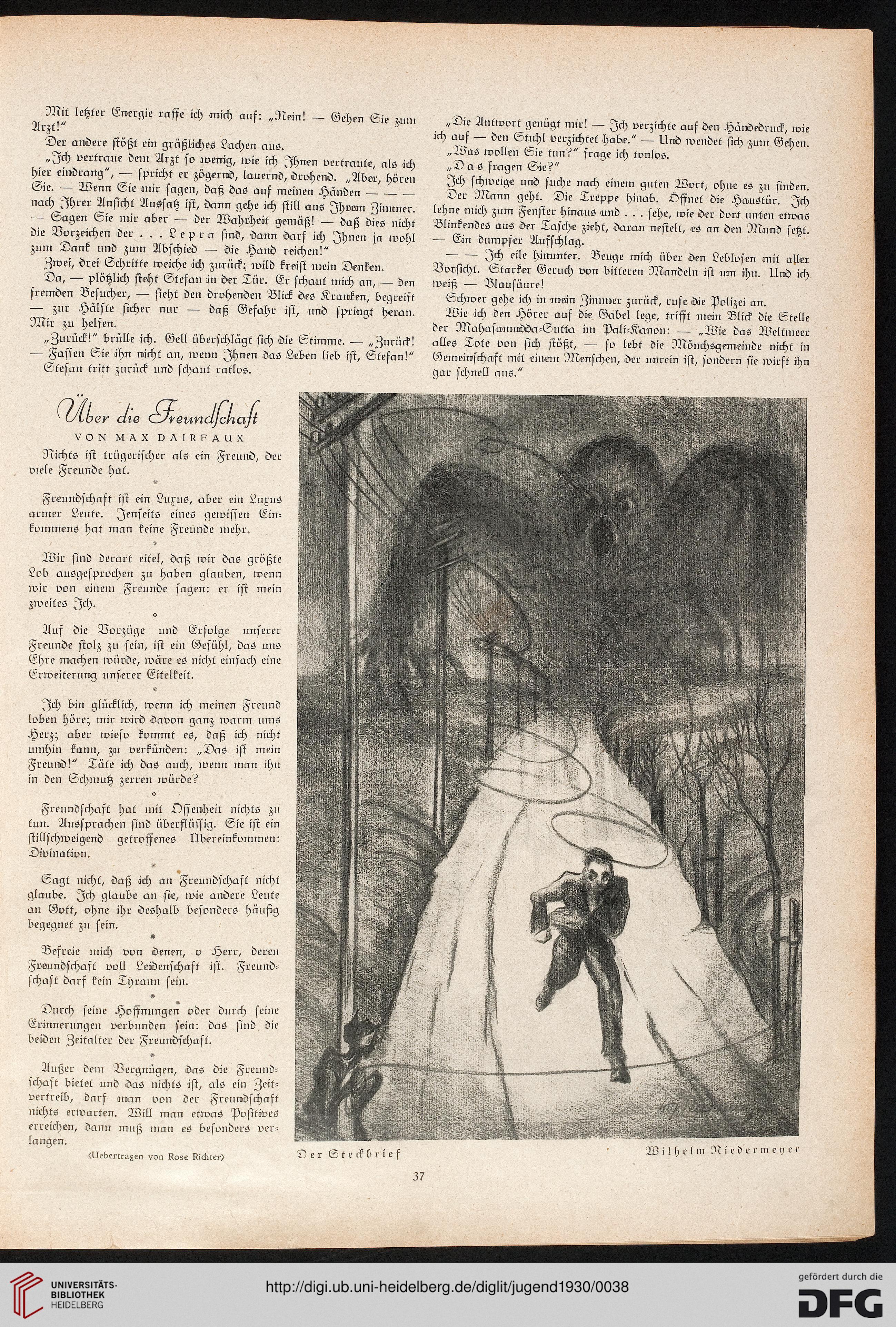

MM«

Sv A '

1 M!LW

37

Arzt!" *

Der andere stößt ein gräßliches Lachen aus.

„Ich vertraue Hem Arzt so wenig, wie ich Ihnen vertraute, als ich

kffer eindrang", — spricht er zögernd, lauernd, drohend. „Aber, hören

Sie. — Wenn Sie mir sagen, daß das auf meinen Händen-

nach Ihrer Ansicht Aussatz ist, dann gehe ich still aus Ihrem Zimmer.

— Sagen Sie mir aber — der Wahrheit gemäß! — daß dies nicht

die Vorzeichen der . . . Lepra sind, dann darf ich Ihnen ja wohl

zum Dank und zum Abschied — die Hand reichen!"

Zwei, drei Schritte weiche ich zurück; wild kreist mein Denken.

Da, — plötzlich steht Stefan in der Tür. Er schaut mich an, — den

fremden Besucher, — sieht den drohenden Blick des Kranken, begreift

— zur Hälfte sicher nur — daß Gefahr ist, und springt heran.

Mir zu helfen.

„Zurück!" brülle ich. Gell überschlägt sich die Stimme. — „Zurück!

— Fassen Sie ihn nicht an, wenn Ihnen das Leben lieb ist, Stefan!"

Stefan tritt zurück und schaut ratlos.

„Die Antwort genügt mir! — Ich verzichte auf den Händedruck, wie

ich auf — den Stuhl verzichtet habe." — Und wendet sich zum Gehen.

„Was wollen Sie tun?" frage ich tonlos.

„Das fragen Sie?"

Ich schweige und suche nach einem guten Wort, ohne es zu finden.

Der Mann geht. Die Treppe hinab. Öffnet die Haustür. Ich

lehne mich zum Fenster hinaus und . . . sehe, wie der dort unten etwas

Blinkendes aus der Tasche zieht, daran nestelt, es an den Mund fetzt.

— Ein dumpfer Aufschlag.

-Ich eile hinunter. Beuge mich über den Leblosen mit aller

Vorsicht. Starker Geruch von bitteren Mandeln ist um ihn. Und ich

weiß ^— Blausäure!

Schwer gehe ich in mein Zimmer zurück, rufe die Polizei an.

Wie ich den Hörer auf die Gabel lege, trifft luei'n Blick die Stelle

der Mahasamudda-Sutta im Pali-Kanon: — „Wie das Weltmeer

alles Tote von sich stößt, — so lebt die Mönchsgemeinde nicht in

Gemeinfckast mit einem Menschen, der unrein ist, sondern sie wirst ihn

gar schnell auS."

VON MAX DAIRFAUX

Nichts ist trügerischer als ein Freund, der

viele Freunde hat.

Ä-

Freundschaft ist ein LuruS, aber ein LuruS

armer Leute. Jenseits eines gewissen Ein-

kommens hat man keine Freunde mehr.

-s

Wir sind derart eitel, daß wir das größte

Lob ausgesprochen zu haben glauben, wenn

wir von einem Freunde sagen: er ist mein

zweites Ich.

s

Auf die Vorzüge und Erfolge unserer

Freunde stolz zu sein, ist ein Gefühl, daS uns

Ehre machen würde, wäre es nicht einfach eine

Erweiterung unserer Eitelkeit.

Ich bin glücklich, wenn ich meinen Freund

loben höre; inir wird davon ganz warm umS

Herz; aber wieso kommt es, daß ich nicht

umhin kann, zu verkünden: „Das ist mein

Freund!" Täte ich daS auch, wenn man ihn

in den Schmutz zerren würde?

Freundschaft hat mit Offenheit nichts zu

tun. Aussprachen sind überflüssig. Sie ijt ein

stillschweigend getroffenes Übereinkommen:

Divination.

Sagt nicht, daß ich an Freundschaft nicht

glaube. Ich glaube an sie, wie andere Leute

an Gott, ohne ihr deshalb besonders häufig

begegnet zu sein.

*

Befreie mich von denen, o Herr, deren

Freundschaft voll Leidenschaft ijt. Freund-

schaft darf kein Tyrann sein.

*

Durch seine Hoffnungen oder durch seine

Erinnerungen verbunden sein: daS jind die

beiden Zeitalter der Freundschaft.

S

Außer dem Vergnügen, daS die Freund-

schaft bietet und das nichts ist, als ein Zeit-

vertreib, darf man von der Freundschaft

nichts erwarten. Will man etwas Positives

erreichen, dann imiß man eS besonders ver-

langen.

<Uebertragen von Rose Richter)

MM«

Sv A '

1 M!LW

37