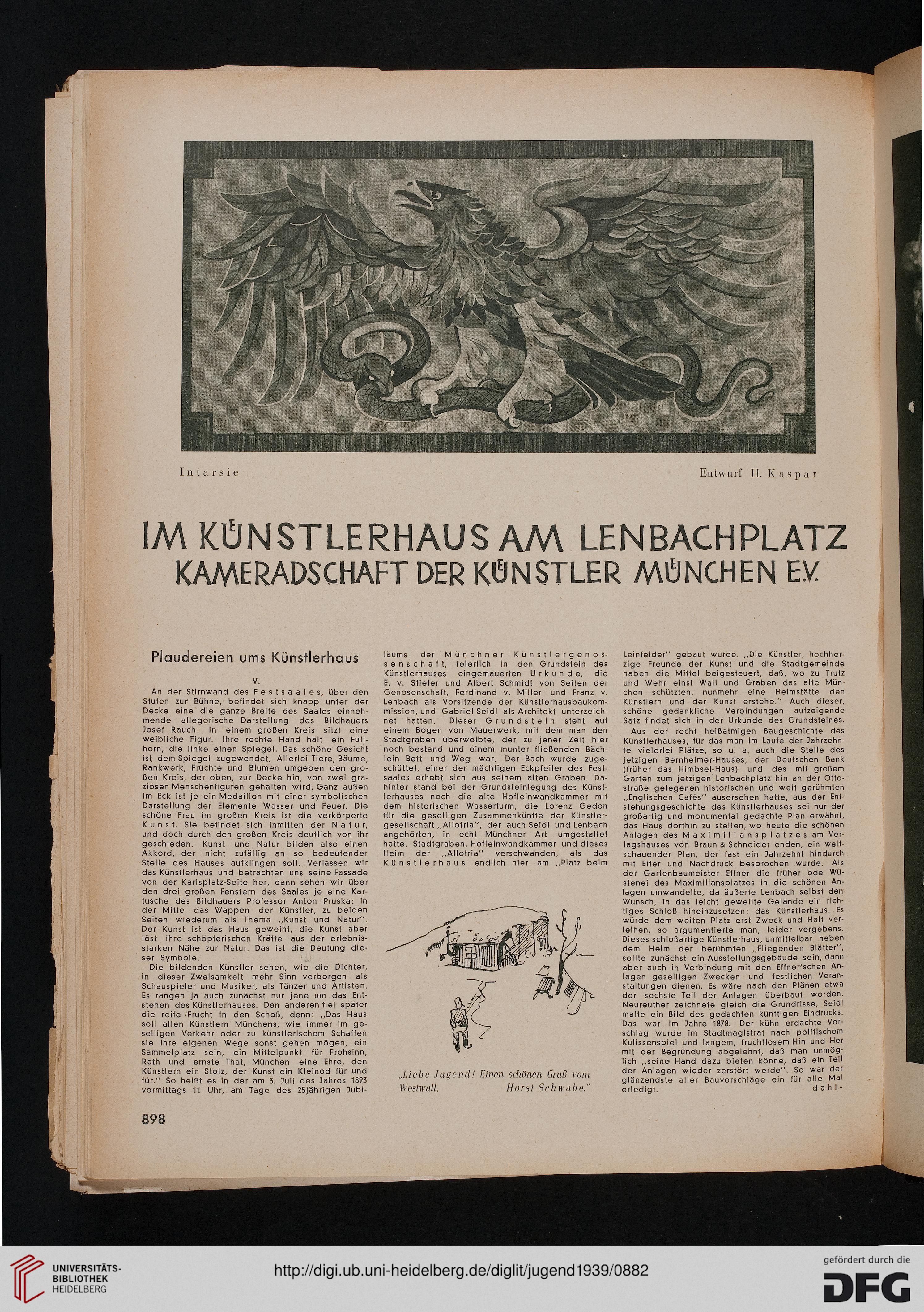

Intarsie Entwurf H. Kaspar

IM KÜNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ

KAMERADSCHAFT DER KÜNSTLER MÜNCHEN EV

Plaudereien ums Künstlerhaus

V.

An der Stirnwand des Festsaales, über den

Stufen zur Bühne, befindet sich knapp unter der

Decke eine die ganze Breite des Saales einneh-

mende allegorische Darstellung des Bildhauers

Josef Rauch: In einem großen Kreis sitzt eine

weibliche Figur. Ihre rechte Hand hält ein Füll-

horn, die linke einen Spiegel. Das schöne Gesicht

ist dem Spiegel zugewendet. Allerlei Tiere, Bäume,

Rankwerk, Früchte und Blumen umgeben den gro-

ßen Kreis, der oben, zur Decke hin, von zwei gra-

ziösen Menschenfiguren gehalten wird. Ganz außen

im Eck ist je ein Medaillon mit einer symbolischen

Darstellung der Elemente Wasser und Feuer. Die

schöne Frau im großen Kreis ist die verkörperte

Kunst. Sie befindet sich inmitten der Natur,

und doch durch den großen Kreis deutlich von ihr

geschieden. Kunst und Natur bilden also einen

Akkord, der nicht zufällig an so bedeutender

Stelle des Hauses aufklingen soll. Verlassen wir

das Künstlerhaus und betrachten uns seine Fassade

von der Karlsplatz-Seite her, dann sehen wir über

den drei großen Fenstern des Saales je eine Kar-

tusche des Bildhauers Professor Anton Pruska: in

der Mitte das Wappen der Künstler, zu beiden

Seiten wiederum als Thema ,,Kunst und Natur".

Der Kunst ist das Haus geweiht, die Kunst aber

löst ihre schöpferischen Kräfte aus der erlebnis-

starken Nähe zur Natur. Das ist die Deutung die-

ser Symbole.

Die bildenden Künstler sehen, wie die Dichter,

in dieser Zweisamkeit mehr Sinn verborgen als

Schauspieler und Musiker, als Tänzer und Artisten.

Es rangen ja auch zunächst nur jene um das Ent-

stehen des Künstlerhauses. Den anderen fiel später

die reife Frucht in den Schoß, denn: ,,Das Haus

soll allen Künstlern Münchens, wie immer im ge-

selligen Verkehr oder zu künstlerischem Schaffen

sie ihre eigenen Wege sonst gehen mögen, ein

Sammelplatz sein, ein Mittelpunkt für Frohsinn,

Rath und ernste That, München eine Ehre, den

Künstlern ein Stolz, der Kunst ein Kleinod für und

für." So heißt es in der am 3. Juli des Jahres 1893

vormittags 11 Uhr, am Tage des 25jährigen Jubi-

läums der Münchner Künstlergenos-

senschaft, feierlich in den Grundstein des

Künstlerhauses eingemauerten Urkunde, die

E. v. Stieler und Albert Schmidt von Seiten der

Genosenschaft, Ferdinand v. Miller und Franz v.

Lenbach als Vorsitzende der Künstlerhausbaukom-

mission, und Gabriel Seidl als Architekt unterzeich-

net hatten. Dieser Grundstein steht auf

einem Bogen von Mauerwerk, mit dem man den

Stadtgraben überwölbte, der zu jener Zeit hier

noch bestand und einem munter fließenden Bäch-

lein Bett und Weg war. Der Bach wurde zuge-

schüttet, einer der mächtigen Eckpfeiler des Fest-

saales erhebt sich aus seinem alten Graben. Da-

hinter stand bei der Grundsteinlegung des Künst-

lerhauses noch die alte Hofleinwandkammer mit

dem historischen Wasserturm, die Lorenz Gedon

für die geselligen Zusammenkünfte der Künstler-

gesellschaft ,,Allotria", der auch Seidl und Lenbach

angehörten, in echt Münchner Art umgestaltet

hatte. Stadtgraben, Hofleinwandkammer und dieses

Heim der „Allotria" verschwanden, als das

Künstlerhaus endlich hier am „Platz beim

„Liebe Jugend! Einen schönen Gruß vom

Westwall. Horst Schwabe."

Leinfelder" gebaut wurde. „Die Künstler, hochher-

zige Freunde der Kunst und die Stadtgemeinde

haben die Mittel beigesteuert, daß, wo zu Trutz

und Wehr einst Wall und Graben das alte Mün-

chen schützten, nunmehr eine Heimstätte den

Künstlern und der Kunst erstehe." Auch dieser,

schöne gedankliche Verbindungen aufzeigende

Satz findet sich in der Urkunde des Grundsteines.

Aus der recht heißatmigen Baugeschichte des

Künstlerhauses, für das man im Laufe der Jahrzehn-

te vielerlei Plätze, so u. a. auch die Stelle des

jetzigen Bernheimer-Hauses, der Deutschen Bank

(früher das Himbsel-Haus) und des mit großem

Garten zum jetzigen Lenbachplatz hin an der Otto-

straße gelegenen historischen und weit gerühmten

„Englischen Cafes" ausersehen hatte, aus der Ent-

stehungsgeschichte des Künstlerhauses sei nur der

großartig und monumental gedachte Plan erwähnt,

das Haus dorthin zu stellen, wo heute die schönen

Anlagen des Maximiliansplatzes am Ver-

lagshauses von Braun & Schneider enden, ein weit-

schauender Plan, der fast ein Jahrzehnt hindurch

mit Eifer und Nachdruck besprochen wurde. Als

der Gartenbaumeister Effner die früher öde Wü-

stenei des Maximiliansplatzes in die schönen An-

lagen umwandelte, da äußerte Lenbach selbst den

Wunsch, in das leicht gewellte Gelände ein rich-

tiges Schloß hineinzusetzen: das Künstlerhaus. Es

würde dem weiten Platz erst Zweck und Halt ver-

leihen, so argumentierte man, leider vergebens.

Dieses schloßartige Künstlerhaus, unmittelbar neben

dem Heim der berühmten „Fliegenden Blätter",

sollte zunächst ein Ausstellungsgebäude sein, dann

aber auch in Verbindung mit den Effner'schen An-

lagen geselligen Zwecken und festlichen Veran-

staltungen dienen. Es wäre nach den Plänen etwa

der sechste Teil der Anlagen überbaut worden.

Neureuther zeichnete gleich die Grundrisse, Seidl

malte ein Bild des gedachten künftigen Eindrucks.

Das war im Jahre 1878. Der kühn erdachte Vor-

schlag wurde im Stadtmagistrat nach politischem

Kulissenspiel und langem, fruchtlosem Hin und Her

mit der Begründung abgelehnt, daß man unmög-

lich „seine Hand dazu bieten könne, daß ein Teil

der Anlagen wieder zerstört werde". So war der

glänzendste aller Bauvorschläge ein für alle Mal

erledigt. d a h I -

898

IM KÜNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ

KAMERADSCHAFT DER KÜNSTLER MÜNCHEN EV

Plaudereien ums Künstlerhaus

V.

An der Stirnwand des Festsaales, über den

Stufen zur Bühne, befindet sich knapp unter der

Decke eine die ganze Breite des Saales einneh-

mende allegorische Darstellung des Bildhauers

Josef Rauch: In einem großen Kreis sitzt eine

weibliche Figur. Ihre rechte Hand hält ein Füll-

horn, die linke einen Spiegel. Das schöne Gesicht

ist dem Spiegel zugewendet. Allerlei Tiere, Bäume,

Rankwerk, Früchte und Blumen umgeben den gro-

ßen Kreis, der oben, zur Decke hin, von zwei gra-

ziösen Menschenfiguren gehalten wird. Ganz außen

im Eck ist je ein Medaillon mit einer symbolischen

Darstellung der Elemente Wasser und Feuer. Die

schöne Frau im großen Kreis ist die verkörperte

Kunst. Sie befindet sich inmitten der Natur,

und doch durch den großen Kreis deutlich von ihr

geschieden. Kunst und Natur bilden also einen

Akkord, der nicht zufällig an so bedeutender

Stelle des Hauses aufklingen soll. Verlassen wir

das Künstlerhaus und betrachten uns seine Fassade

von der Karlsplatz-Seite her, dann sehen wir über

den drei großen Fenstern des Saales je eine Kar-

tusche des Bildhauers Professor Anton Pruska: in

der Mitte das Wappen der Künstler, zu beiden

Seiten wiederum als Thema ,,Kunst und Natur".

Der Kunst ist das Haus geweiht, die Kunst aber

löst ihre schöpferischen Kräfte aus der erlebnis-

starken Nähe zur Natur. Das ist die Deutung die-

ser Symbole.

Die bildenden Künstler sehen, wie die Dichter,

in dieser Zweisamkeit mehr Sinn verborgen als

Schauspieler und Musiker, als Tänzer und Artisten.

Es rangen ja auch zunächst nur jene um das Ent-

stehen des Künstlerhauses. Den anderen fiel später

die reife Frucht in den Schoß, denn: ,,Das Haus

soll allen Künstlern Münchens, wie immer im ge-

selligen Verkehr oder zu künstlerischem Schaffen

sie ihre eigenen Wege sonst gehen mögen, ein

Sammelplatz sein, ein Mittelpunkt für Frohsinn,

Rath und ernste That, München eine Ehre, den

Künstlern ein Stolz, der Kunst ein Kleinod für und

für." So heißt es in der am 3. Juli des Jahres 1893

vormittags 11 Uhr, am Tage des 25jährigen Jubi-

läums der Münchner Künstlergenos-

senschaft, feierlich in den Grundstein des

Künstlerhauses eingemauerten Urkunde, die

E. v. Stieler und Albert Schmidt von Seiten der

Genosenschaft, Ferdinand v. Miller und Franz v.

Lenbach als Vorsitzende der Künstlerhausbaukom-

mission, und Gabriel Seidl als Architekt unterzeich-

net hatten. Dieser Grundstein steht auf

einem Bogen von Mauerwerk, mit dem man den

Stadtgraben überwölbte, der zu jener Zeit hier

noch bestand und einem munter fließenden Bäch-

lein Bett und Weg war. Der Bach wurde zuge-

schüttet, einer der mächtigen Eckpfeiler des Fest-

saales erhebt sich aus seinem alten Graben. Da-

hinter stand bei der Grundsteinlegung des Künst-

lerhauses noch die alte Hofleinwandkammer mit

dem historischen Wasserturm, die Lorenz Gedon

für die geselligen Zusammenkünfte der Künstler-

gesellschaft ,,Allotria", der auch Seidl und Lenbach

angehörten, in echt Münchner Art umgestaltet

hatte. Stadtgraben, Hofleinwandkammer und dieses

Heim der „Allotria" verschwanden, als das

Künstlerhaus endlich hier am „Platz beim

„Liebe Jugend! Einen schönen Gruß vom

Westwall. Horst Schwabe."

Leinfelder" gebaut wurde. „Die Künstler, hochher-

zige Freunde der Kunst und die Stadtgemeinde

haben die Mittel beigesteuert, daß, wo zu Trutz

und Wehr einst Wall und Graben das alte Mün-

chen schützten, nunmehr eine Heimstätte den

Künstlern und der Kunst erstehe." Auch dieser,

schöne gedankliche Verbindungen aufzeigende

Satz findet sich in der Urkunde des Grundsteines.

Aus der recht heißatmigen Baugeschichte des

Künstlerhauses, für das man im Laufe der Jahrzehn-

te vielerlei Plätze, so u. a. auch die Stelle des

jetzigen Bernheimer-Hauses, der Deutschen Bank

(früher das Himbsel-Haus) und des mit großem

Garten zum jetzigen Lenbachplatz hin an der Otto-

straße gelegenen historischen und weit gerühmten

„Englischen Cafes" ausersehen hatte, aus der Ent-

stehungsgeschichte des Künstlerhauses sei nur der

großartig und monumental gedachte Plan erwähnt,

das Haus dorthin zu stellen, wo heute die schönen

Anlagen des Maximiliansplatzes am Ver-

lagshauses von Braun & Schneider enden, ein weit-

schauender Plan, der fast ein Jahrzehnt hindurch

mit Eifer und Nachdruck besprochen wurde. Als

der Gartenbaumeister Effner die früher öde Wü-

stenei des Maximiliansplatzes in die schönen An-

lagen umwandelte, da äußerte Lenbach selbst den

Wunsch, in das leicht gewellte Gelände ein rich-

tiges Schloß hineinzusetzen: das Künstlerhaus. Es

würde dem weiten Platz erst Zweck und Halt ver-

leihen, so argumentierte man, leider vergebens.

Dieses schloßartige Künstlerhaus, unmittelbar neben

dem Heim der berühmten „Fliegenden Blätter",

sollte zunächst ein Ausstellungsgebäude sein, dann

aber auch in Verbindung mit den Effner'schen An-

lagen geselligen Zwecken und festlichen Veran-

staltungen dienen. Es wäre nach den Plänen etwa

der sechste Teil der Anlagen überbaut worden.

Neureuther zeichnete gleich die Grundrisse, Seidl

malte ein Bild des gedachten künftigen Eindrucks.

Das war im Jahre 1878. Der kühn erdachte Vor-

schlag wurde im Stadtmagistrat nach politischem

Kulissenspiel und langem, fruchtlosem Hin und Her

mit der Begründung abgelehnt, daß man unmög-

lich „seine Hand dazu bieten könne, daß ein Teil

der Anlagen wieder zerstört werde". So war der

glänzendste aller Bauvorschläge ein für alle Mal

erledigt. d a h I -

898