40 Donautreis.

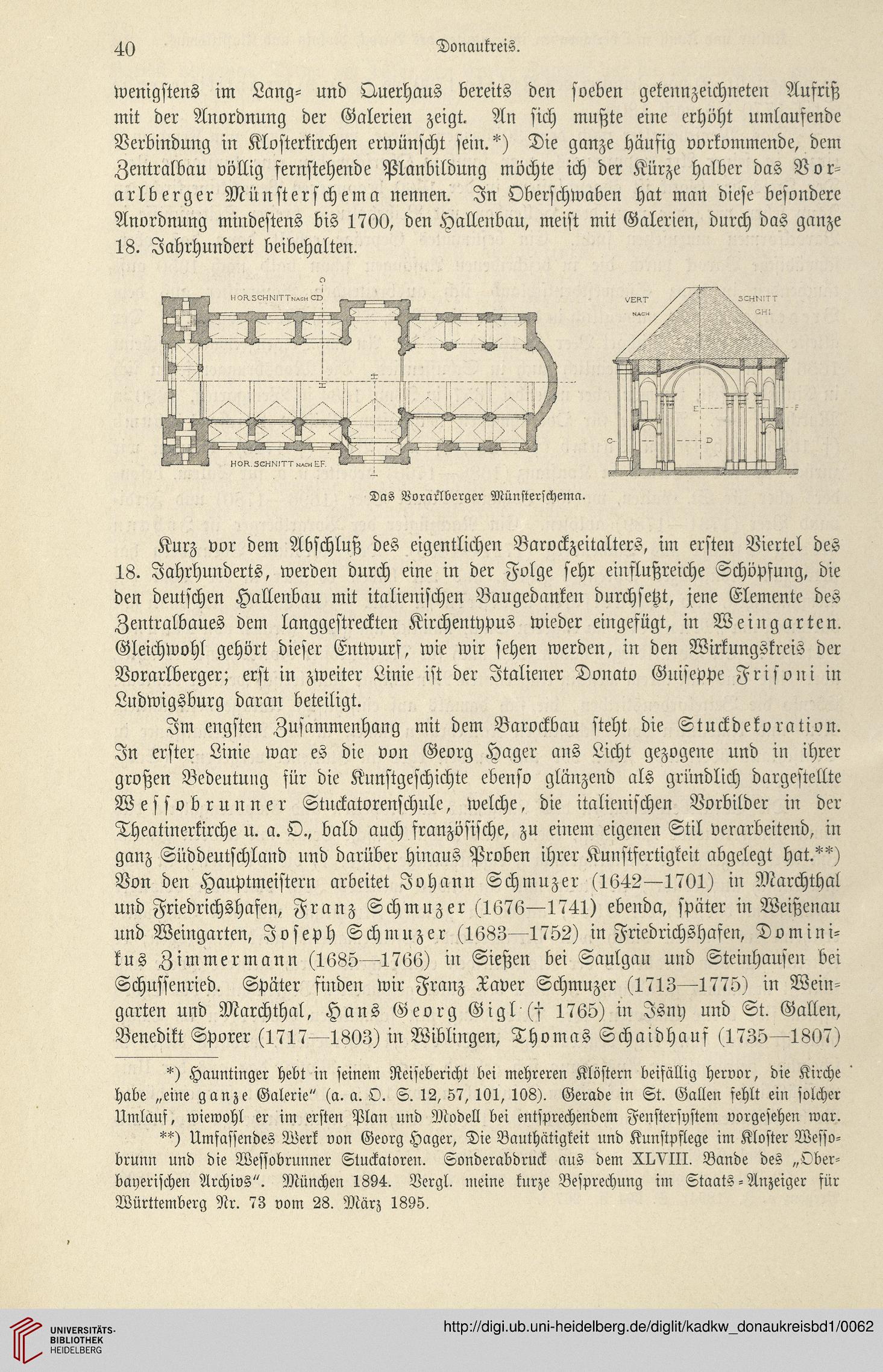

wenigstens im Lang- und Querhaus bereits den ſoeben getennzeichneten Aufriß

mit der Anordnung der Galerien zeigt. An sich mußte eine erhöht umlaufende

Verbindung in Kloſsterkirchen erwünſcht sein. *) Die ganze häufig vorkommende, dem

Zentralbau völlig fernſtehende Planbildung möchte ich der Kürze halber das Vor-

arlberger Münſsterſ ch ema nennen. In Oberschwaben hat man diese beſondere

Anordnung mindestens bis 1700, den Hallenbau, meiſt mit Galerien, durch das ganze

18. Jahrhundert beibehalten.

Das Voraklberger Münſterſchema.

Kurz vor dem Abschluß des eigentlichen Barockzeitalters, im erſten Viertel des

18. Jahrhunderts, werden durch eine in der Folge ſehr einflußreiche Schöpfung, die

den deutſchen Hallenbau mit italieniſchen Baugedanken durchsett, jene Elemente des

Zentralbaues dem langgestreckten Kirchentypus wieder eingefügt, in Weingarten.

Gleichwohl gehört dieser Entwurf, wie wir ſehen werden, in den Wirkungskreis der

Vorarlberger; erst in zweiter Linie iſt der Italiener Donato Guiſeppe Fris oni in

Ludwigsburg daran beteiligt.

Im engsten Zuſammenhang mit dem Barockbau steht die Stuckdekoration.

In erster Linie war es die von Georg Hager ans Licht gezogene und in ihrer

großen Bedeutung für die Kunſtgeſchichte ebenſo glänzend als gründlich dargestellte

Wess o brunner Stuckatorenſchule, welche, die italieniſchen Vorbilder in der

Theatinerkirche u. a. O., bald auch franzöſiſche, zu einem eigenen Stil verarbeitend, in

ganz Süddeutschland und darüber hinaus Proben ihrer Kunstfertigkeit abgelegt hat.**)

Von den Hauptmeistern arbeitet Iohann Schmuzer (164201701) in Marchthal

und Friedrichshafen, Franz Schmuz er (1676-1741) ebenda, später in Weißenau

und Weingarten, Joſeph Schmuzer (1683-1752) in Friedrichshafen, Do mini-

kus Zimmermann (1685-1766) in Sießen bei Saulgau und Steinhauſen bei

Schussenried. Später finden wir Franz Xaver Schmuzer (1713-1775) in Wein-

garten und Marchthal, Hans Georg Gigl (f 1765) in Isny und St. Gallen,

Benedikt Sporer (1717-1803) in Wiblingen, Thomas Schaidhauf (1735-1807)

*) Hauntinger hebt in seinem Reiſebericht bei mehreren Klöſtern beifällig hervor, die Kirche |

habe „eine g anz e Galerie“ (a. a. O. S. 12, 57, 101, 108). Gerade in St. Gallen fehlt ein jſolcher

Umlauf, wiewohl er im erſten Plan und Modell bei entſprechendem Fenſterſyſtem vorgeſehen war.

**) Umfassendes Werk von Georg Hager, Die Bauthätigkeit und Kunstpflege im Kloſter Wesſo-

brunn und die Wessobrunner Stuckatoren. Sonderabdruck aus dem XLVIUI. Bande des „Ober-

bayeriſchen Archivs“. München 1894. Vergl. meine kurze Beſprechung im Staats - Anzeiger für

Württemberg Nr. 73 vom 28. März 1895.

wenigstens im Lang- und Querhaus bereits den ſoeben getennzeichneten Aufriß

mit der Anordnung der Galerien zeigt. An sich mußte eine erhöht umlaufende

Verbindung in Kloſsterkirchen erwünſcht sein. *) Die ganze häufig vorkommende, dem

Zentralbau völlig fernſtehende Planbildung möchte ich der Kürze halber das Vor-

arlberger Münſsterſ ch ema nennen. In Oberschwaben hat man diese beſondere

Anordnung mindestens bis 1700, den Hallenbau, meiſt mit Galerien, durch das ganze

18. Jahrhundert beibehalten.

Das Voraklberger Münſterſchema.

Kurz vor dem Abschluß des eigentlichen Barockzeitalters, im erſten Viertel des

18. Jahrhunderts, werden durch eine in der Folge ſehr einflußreiche Schöpfung, die

den deutſchen Hallenbau mit italieniſchen Baugedanken durchsett, jene Elemente des

Zentralbaues dem langgestreckten Kirchentypus wieder eingefügt, in Weingarten.

Gleichwohl gehört dieser Entwurf, wie wir ſehen werden, in den Wirkungskreis der

Vorarlberger; erst in zweiter Linie iſt der Italiener Donato Guiſeppe Fris oni in

Ludwigsburg daran beteiligt.

Im engsten Zuſammenhang mit dem Barockbau steht die Stuckdekoration.

In erster Linie war es die von Georg Hager ans Licht gezogene und in ihrer

großen Bedeutung für die Kunſtgeſchichte ebenſo glänzend als gründlich dargestellte

Wess o brunner Stuckatorenſchule, welche, die italieniſchen Vorbilder in der

Theatinerkirche u. a. O., bald auch franzöſiſche, zu einem eigenen Stil verarbeitend, in

ganz Süddeutschland und darüber hinaus Proben ihrer Kunstfertigkeit abgelegt hat.**)

Von den Hauptmeistern arbeitet Iohann Schmuzer (164201701) in Marchthal

und Friedrichshafen, Franz Schmuz er (1676-1741) ebenda, später in Weißenau

und Weingarten, Joſeph Schmuzer (1683-1752) in Friedrichshafen, Do mini-

kus Zimmermann (1685-1766) in Sießen bei Saulgau und Steinhauſen bei

Schussenried. Später finden wir Franz Xaver Schmuzer (1713-1775) in Wein-

garten und Marchthal, Hans Georg Gigl (f 1765) in Isny und St. Gallen,

Benedikt Sporer (1717-1803) in Wiblingen, Thomas Schaidhauf (1735-1807)

*) Hauntinger hebt in seinem Reiſebericht bei mehreren Klöſtern beifällig hervor, die Kirche |

habe „eine g anz e Galerie“ (a. a. O. S. 12, 57, 101, 108). Gerade in St. Gallen fehlt ein jſolcher

Umlauf, wiewohl er im erſten Plan und Modell bei entſprechendem Fenſterſyſtem vorgeſehen war.

**) Umfassendes Werk von Georg Hager, Die Bauthätigkeit und Kunstpflege im Kloſter Wesſo-

brunn und die Wessobrunner Stuckatoren. Sonderabdruck aus dem XLVIUI. Bande des „Ober-

bayeriſchen Archivs“. München 1894. Vergl. meine kurze Beſprechung im Staats - Anzeiger für

Württemberg Nr. 73 vom 28. März 1895.