38

I. B.-A. Dingolfing.

Lage und Beschreibung. Dingolfing (Lageplan Fig. 15) besteht aus einer oberen und

BderSStadtS e’ner unteren Stadt. Die obere Stadt liegt auf einer isolierten Bergkuppe, die dem

Beschreibung, südlichen Isarhange gegen Norden vorgelagert ist und von dessen Massiv durch eine

natürliche breite und tiefe Schlucht getrennt wird. Diese natürliche Befestigung

mußte zur Anlage einer Siedelung verlocken. Die untere Stadt liegt im Tale nörd-

lich und nordöstlich am Fuße der Bergkuppe. Das Plateau der Bergkuppe hat

etwa die Form einer Keule, deren schmales Ende nach Süden, der Schlucht zu,

gewendet ist. Eine auf hohen, gemauerten Bögen ruhende Brücke, die Hochbrücke,

vermittelt von Süden her den Zugang zur oberen Stadt. Eine Mauer umzog rings-

um die obere Stadt. Die Befestigung beschränkte sich ursprünglich auf die obere

Stadt. Erst später, aber wohl schon im 14. Jahrhundert, wurde auch das Gebiet

nördlich und nordöstlich am Fuße des Berges in die Befestigung mit einbezogen.

So entstand die untere Stadt. Zwischen hohen, einst durch Bögen verbundenen

und versteiften Stützmauern laufende Straßen, die eine sehr steil, die andere be-

quemer, verbinden die untere mit der oberen Stadt. Die untere Stadt war außer

durch die Ringmauer auch großenteils durch einen Graben geschützt.

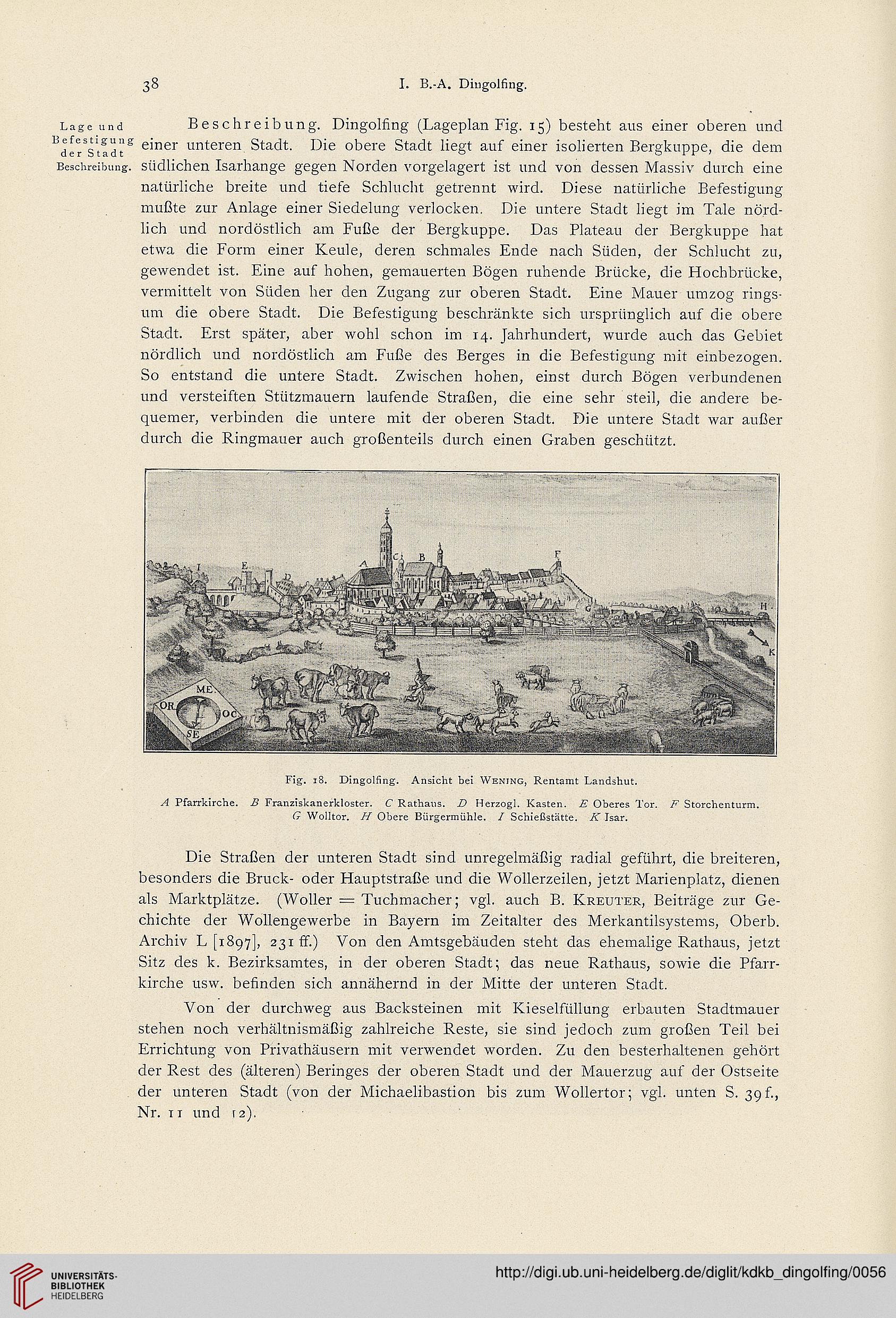

Fig. 18. Dingolfing. Ansicht bei Wening, Rentamt Landshut.

A Pfarrkirche. B Franziskanerkloster. C Rathaxis. D Herzogi. Kasten. E Oberes Tor. F Storchenturm.

G Wolltor. H Obere Bürgermühle. / Schießstätte. K Isar.

Die Straßen der unteren Stadt sind unregelmäßig radial geführt, die breiteren,

besonders die Bruck- oder Hauptstraße und die Wollerzeilen, jetzt Marienplatz, dienen

als Marktplätze. (Woher = Tuchmacher; vgl. auch B. Kreuter, Beiträge zur Ge-

chichte der Wollengewerbe in Bayern im Zeitalter des Merkantilsystems, Oberb.

Archiv 1.(1897], 231 ff.) Von den Amtsgebäuden steht das ehemalige Rathaus, jetzt

Sitz des k. Bezirksamtes, in der oberen Stadt; das neue Rathaus, sowie die Pfarr-

kirche usw. befinden sich annähernd in der Mitte der unteren Stadt.

Von der durchweg aus Backsteinen mit Kieselfüllung erbauten Stadtmauer

stehen noch verhältnismäßig zahlreiche Reste, sie sind jedoch zum großen Teil bei

Errichtung von Privathäusern mit verwendet worden. Zu den besterhaltenen gehört

der Rest des (älteren) Beringes der oberen Stadt und der Mauerzug auf der Ostseite

der unteren Stadt (von der Michaelibastion bis zum Wollertor; vgl. unten S. 39 h,

Nr. Ti und r2).

I. B.-A. Dingolfing.

Lage und Beschreibung. Dingolfing (Lageplan Fig. 15) besteht aus einer oberen und

BderSStadtS e’ner unteren Stadt. Die obere Stadt liegt auf einer isolierten Bergkuppe, die dem

Beschreibung, südlichen Isarhange gegen Norden vorgelagert ist und von dessen Massiv durch eine

natürliche breite und tiefe Schlucht getrennt wird. Diese natürliche Befestigung

mußte zur Anlage einer Siedelung verlocken. Die untere Stadt liegt im Tale nörd-

lich und nordöstlich am Fuße der Bergkuppe. Das Plateau der Bergkuppe hat

etwa die Form einer Keule, deren schmales Ende nach Süden, der Schlucht zu,

gewendet ist. Eine auf hohen, gemauerten Bögen ruhende Brücke, die Hochbrücke,

vermittelt von Süden her den Zugang zur oberen Stadt. Eine Mauer umzog rings-

um die obere Stadt. Die Befestigung beschränkte sich ursprünglich auf die obere

Stadt. Erst später, aber wohl schon im 14. Jahrhundert, wurde auch das Gebiet

nördlich und nordöstlich am Fuße des Berges in die Befestigung mit einbezogen.

So entstand die untere Stadt. Zwischen hohen, einst durch Bögen verbundenen

und versteiften Stützmauern laufende Straßen, die eine sehr steil, die andere be-

quemer, verbinden die untere mit der oberen Stadt. Die untere Stadt war außer

durch die Ringmauer auch großenteils durch einen Graben geschützt.

Fig. 18. Dingolfing. Ansicht bei Wening, Rentamt Landshut.

A Pfarrkirche. B Franziskanerkloster. C Rathaxis. D Herzogi. Kasten. E Oberes Tor. F Storchenturm.

G Wolltor. H Obere Bürgermühle. / Schießstätte. K Isar.

Die Straßen der unteren Stadt sind unregelmäßig radial geführt, die breiteren,

besonders die Bruck- oder Hauptstraße und die Wollerzeilen, jetzt Marienplatz, dienen

als Marktplätze. (Woher = Tuchmacher; vgl. auch B. Kreuter, Beiträge zur Ge-

chichte der Wollengewerbe in Bayern im Zeitalter des Merkantilsystems, Oberb.

Archiv 1.(1897], 231 ff.) Von den Amtsgebäuden steht das ehemalige Rathaus, jetzt

Sitz des k. Bezirksamtes, in der oberen Stadt; das neue Rathaus, sowie die Pfarr-

kirche usw. befinden sich annähernd in der Mitte der unteren Stadt.

Von der durchweg aus Backsteinen mit Kieselfüllung erbauten Stadtmauer

stehen noch verhältnismäßig zahlreiche Reste, sie sind jedoch zum großen Teil bei

Errichtung von Privathäusern mit verwendet worden. Zu den besterhaltenen gehört

der Rest des (älteren) Beringes der oberen Stadt und der Mauerzug auf der Ostseite

der unteren Stadt (von der Michaelibastion bis zum Wollertor; vgl. unten S. 39 h,

Nr. Ti und r2).