Kunst und Künstler: illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe — 13.1915

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.4714#0370

DOI Heft:

Heft 8

DOI Artikel:Scheffler, Karl: Die holländische Stadt, [1]

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.4714#0370

Schmutztitel

Schmutztitel

KUNST UND KÜNSTLER

Titelblatt

Titelblatt 1

KUNST UND KÜNSTLER

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 1

KUNST UND KÜNSTLER

…

Burchard, Ludwig: Werke alter Kunst aus Berliner

…

Mayer, August L.: Notizen zu Rembrandts Kunst 487

…

— Moderne Museen deutscher Kunst: Hannover 562

Inhaltsverzeichnis 3

Engelmann, Richard: Figur für ein Wildenbruch-

…

Griechische Originale aus dem Alten Museum zu

…

Klint, Jensen: Entwurf für eine Kirche .... 502

Inhaltsverzeichnis 4

Petersen, Carl: Museum in Faeborg..... 501

…

Kunst und Künstler im Kriege....... 33?

Inhaltsverzeichnis 5

Alte Kunst, Werke aus Berliner Privatbesitz . . 516

…

Ausstellung deutscher Kunst in Darmstadt 387, 479, 530

…

Berlin, Altes Museum.......... 5» 77

…

Darmstädter Ausstellung deutscher Kunst 387, 479, 530

…

Griechische Originale im Alten Museum zu Berlin 5,77

Inhaltsverzeichnis 6

Köln, Wallraf-Richartz-Museum......1 y. ^r

…

Krieg und Schlacht in der Kunst.....1 1 f, 149

…

„Kunst und Künstler im Kriege".......140

…

Kurmainzer Kunst.............482

…

Moderne, Die, im Wallraf-Richartz-Museum zu

Inhaltsverzeichnis 7

Wallraf-Richartz-Museum in Köln.....1$, 61

…

Werke alter Kunst aus Berliner Privatbesitz . . 516

Heft 1

Titelblatt Heft 1.1

KUNST UND KÜNSTLER

…

Museum zu Berlin........

…

dem Alten Museum zu Berlin . . .5—14

…

Museum...........38

…

Kühnen. Brüssel, Museum.....^1

…

KUNST

…

KUNST UND KÜNSTLER

…

Museum zu Berlin........

…

dem Alten Museum zu Berlin . . .5—14

…

Museum...........38

…

Kühnen. Brüssel, Museum.....^1

…

KUNST

1

sie nur dem Augenblick. Was soll ihr jetzt die Kunst!

…

sie nur dem Augenblick. Was soll ihr jetzt die Kunst!

3

die Aufgabe Deutschlands sein wird, die Kunst des

…

Kunst aber bewegt sich parallel. Auch der moderne

…

Schicksal der modernen Kunst entschieden werden.

…

unserer Kunst herauskommen und eine Kunst haben

…

die Aufgabe Deutschlands sein wird, die Kunst des

…

Kunst aber bewegt sich parallel. Auch der moderne

…

Schicksal der modernen Kunst entschieden werden.

…

unserer Kunst herauskommen und eine Kunst haben

4

Gegenstände für ihre jetzt ratlose Idealität und

…

sich das alles einst in schöne Kunst dann verwan-

…

Gegenstände für ihre jetzt ratlose Idealität und

…

sich das alles einst in schöne Kunst dann verwan-

5

GRIECHISCHE ORIGINALE IM ALTEN MUSEUM

…

musste eine Kunst zur Seite stehen, deren Haupt-

…

konnte eine im allgemeinen so formenstrenge Kunst

…

GRIECHISCHE ORIGINALE IM ALTEN MUSEUM

…

musste eine Kunst zur Seite stehen, deren Haupt-

…

konnte eine im allgemeinen so formenstrenge Kunst

6

die Wissenschaft von der Kunst der Alten einstmals

…

hatte, in der alten Kunst Züge zu finden, die dem

…

wärmender Strahl hat auch die antike Kunst ge-

…

von wertvoller alter Kunst zusammengetragen ist.

…

schichtliches Museum. Auch die Antikensamm-

…

Welch schnellen Aufstieg die griechische Kunst in

…

für die Dorfkirche ein Epitaphium malen soll und

…

* E. Waldmann, Kunst und Künstler 1910, S. 41 und 154.

…

die Wissenschaft von der Kunst der Alten einstmals

…

hatte, in der alten Kunst Züge zu finden, die dem

…

wärmender Strahl hat auch die antike Kunst ge-

…

von wertvoller alter Kunst zusammengetragen ist.

…

schichtliches Museum. Auch die Antikensamm-

…

Welch schnellen Aufstieg die griechische Kunst in

…

für die Dorfkirche ein Epitaphium malen soll und

…

* E. Waldmann, Kunst und Künstler 1910, S. 41 und 154.

10

alter Kunst und Nachbildungen alter Werke um-

…

deutlich in der Kunst bemerkbar; die Kultur war

…

alter Kunst und Nachbildungen alter Werke um-

…

deutlich in der Kunst bemerkbar; die Kultur war

13

schönsten in den attischen Werken für uns sichtbar Auf den älteren Grabstelen dieser Gattung ist der

…

schönsten in den attischen Werken für uns sichtbar Auf den älteren Grabstelen dieser Gattung ist der

15

DIE MODERNE IM WALLRAF-R IC HARTZ-MUSEUM

…

eine Sammlung guter zeitgenössischer Kunst zu

…

dem Museum geschenkt hatte, hängten sie hoch

…

behalten, einen Ehrensaal für den grössten Maler,

…

DIE MODERNE IM WALLRAF-R IC HARTZ-MUSEUM

…

eine Sammlung guter zeitgenössischer Kunst zu

…

dem Museum geschenkt hatte, hängten sie hoch

…

behalten, einen Ehrensaal für den grössten Maler,

20

Da das Museum von Leibls Art

…

und für die spätere Zukunft als

…

in seiner Jugend schon am meisten in der Kunst nung zu Leibls Arbeiten der nachpariserischen Zeit,

…

als Werkzeug für seine Gedanken-und Kompositions-

…

Da das Museum von Leibls Art

…

und für die spätere Zukunft als

…

in seiner Jugend schon am meisten in der Kunst nung zu Leibls Arbeiten der nachpariserischen Zeit,

…

als Werkzeug für seine Gedanken-und Kompositions-

23

für Deutschland historisch sehr wichtiges Bild.

…

für Deutschland historisch sehr wichtiges Bild.

26

Verhängnisvoll, wie für den belgischen Besitz

…

ab (das andere wird im Museum zu Ant-

…

mans bewundert wird, das 1403 für die-

…

ben? — Das Museum von Löwen, schlecht

…

und die Quellen seiner Kunst liegen anderswo.

…

Verhängnisvoll, wie für den belgischen Besitz

…

ab (das andere wird im Museum zu Ant-

…

mans bewundert wird, das 1403 für die-

…

ben? — Das Museum von Löwen, schlecht

…

und die Quellen seiner Kunst liegen anderswo.

27

Kunst zu entwickeln, die persönliche Farbe genug

…

Kunst zu entwickeln, die persönliche Farbe genug

28

dem „Abendmahl", die Kunst Dirks mit all ihrer

…

München, geniessen wir diese Kunst, immer aber

…

dem „Abendmahl", die Kunst Dirks mit all ihrer

…

München, geniessen wir diese Kunst, immer aber

30

Früchten, weil viele schöne Werke der Kunst es

…

Werken der Kunst, und allem, was gross und herrlich

…

Früchten, weil viele schöne Werke der Kunst es

…

Werken der Kunst, und allem, was gross und herrlich

31

Antw.Für einen verabscheuungs würdigen Menschen;

…

Fr. Wann hast du dies im stillen für dich wieder-

…

der Kunst.

…

Antw.Für einen verabscheuungs würdigen Menschen;

…

Fr. Wann hast du dies im stillen für dich wieder-

…

der Kunst.

32

Treue, Schönheit, Wissenschaft und Kunst.

…

hat, jetzt ist er es, für die Wackeren unter den Sachsen,

…

der noch ausserdem für den Fortgang des Kriegs, der

…

Fr. Also ist es, für jeden, der auf einer wichtigen

…

Treue, Schönheit, Wissenschaft und Kunst.

…

hat, jetzt ist er es, für die Wackeren unter den Sachsen,

…

der noch ausserdem für den Fortgang des Kriegs, der

…

Fr. Also ist es, für jeden, der auf einer wichtigen

33

stünde, Staatsdiener des Korsenkaisers ist, und für seine

…

herzigen Kaiser von Österreich, der für die Freiheit

…

Genugtuung für die Empfindlichkeit einer Favonte,

…

stünde, Staatsdiener des Korsenkaisers ist, und für seine

…

herzigen Kaiser von Österreich, der für die Freiheit

…

Genugtuung für die Empfindlichkeit einer Favonte,

…

stünde, Staatsdiener des Korsenkaisers ist, und für seine

…

herzigen Kaiser von Österreich, der für die Freiheit

…

Genugtuung für die Empfindlichkeit einer Favonte,

34

barn, für jede Kunst des Friedens, welche sie von ihnen

…

barn, für jede Kunst des Friedens, welche sie von ihnen

35

PETRUS CRISTUS, GRABLEGUNG. BRÜSSEL, MUSEUM

…

turen des Parthenon ins Britische Museum gelangten

…

PETRUS CRISTUS, GRABLEGUNG. BRÜSSEL, MUSEUM

…

turen des Parthenon ins Britische Museum gelangten

36

Reichtum der heimatlichen Kunst haben belgische

…

sternfähig sein, für unser neu zu errichtendes Mu-

…

aus dem Brüsseler Museum, so verbleibt auch kein

…

besitzt das Berliner Museum nur drei, überdies

…

dem heiligen Franziskus aus dem Brüsseler Museum

…

Reichtum der heimatlichen Kunst haben belgische

…

sternfähig sein, für unser neu zu errichtendes Mu-

…

aus dem Brüsseler Museum, so verbleibt auch kein

…

besitzt das Berliner Museum nur drei, überdies

…

dem heiligen Franziskus aus dem Brüsseler Museum

38

GERARD DAVID, DIE TAUFE CHRISTI, BRÜGCE, MUSEUM

…

GERARD DAVID, DIE TAUFE CHRISTI, BRÜGCE, MUSEUM

39

TIZIAN, CEREMOMENBILD. ANTWERPEN, MUSEUM

…

komponiert, wird dieses Gemälde in keinem Mu-

…

Antwerpener Museum, das uns Christus zeigt, um-

…

TIZIAN, CEREMOMENBILD. ANTWERPEN, MUSEUM

…

komponiert, wird dieses Gemälde in keinem Mu-

…

Antwerpener Museum, das uns Christus zeigt, um-

40

ROGIER VAN DER WEYDEN, DIE SIEBEN SAKRAMENTE. ANTWERPEN, MUSEUM

…

Christi" im Brügger Museum zu vergleichen wäre,

…

von Italien. Rom wurde für die jüngere Genera-

…

Wirklichkeitstudium, ihrer Liebe für das Kleine

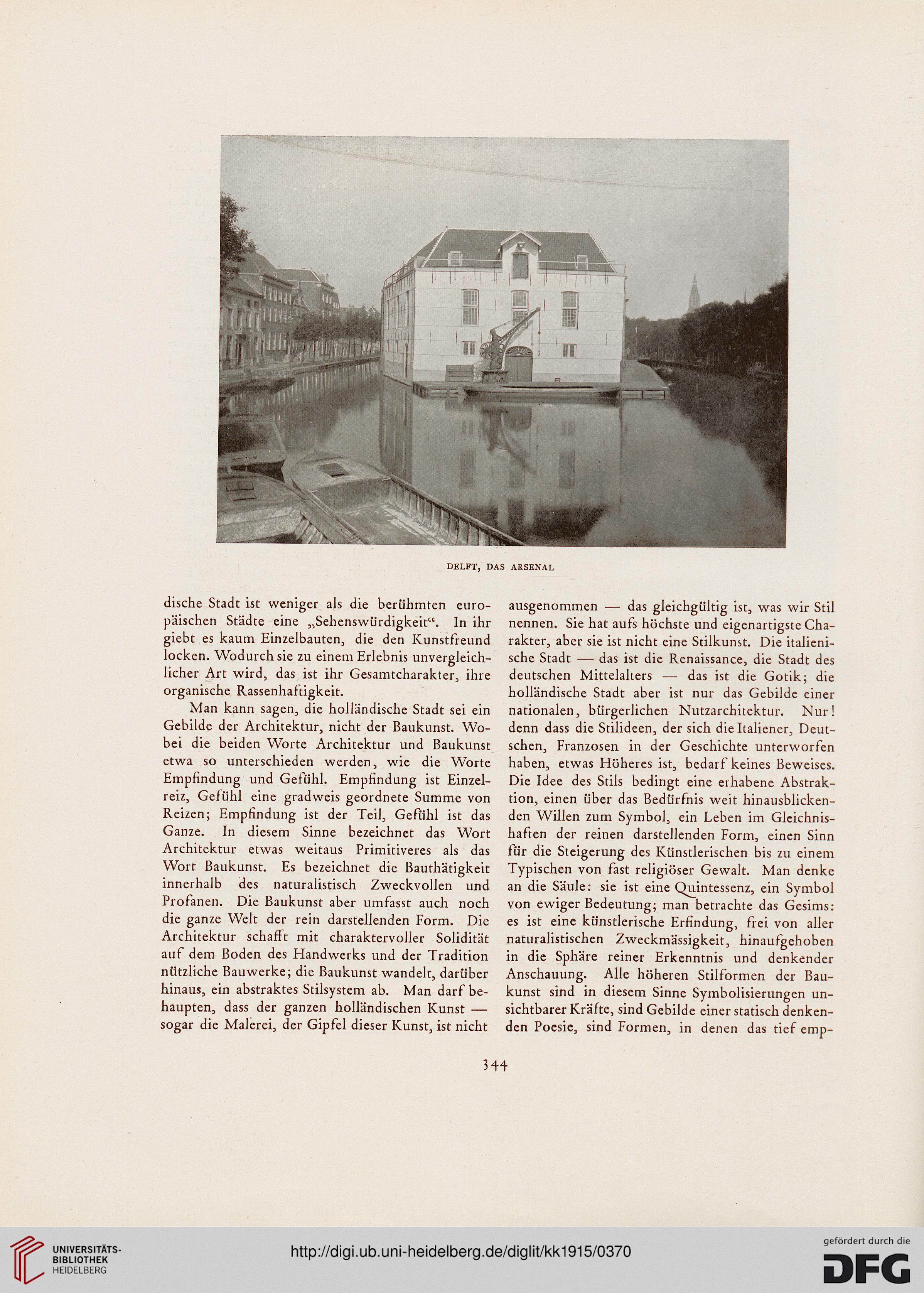

…

ROGIER VAN DER WEYDEN, DIE SIEBEN SAKRAMENTE. ANTWERPEN, MUSEUM

…

Christi" im Brügger Museum zu vergleichen wäre,

…

von Italien. Rom wurde für die jüngere Genera-

…

Wirklichkeitstudium, ihrer Liebe für das Kleine

41

RWEVDEN SOG. BO.DN.S KARLS DES KÜHNEN. BKÜSSEU MUSEUM

…

RWEVDEN SOG. BO.DN.S KARLS DES KÜHNEN. BKÜSSEU MUSEUM

42

QUENTIN METSYS, GRABLEGUNG CHRISTI. ANTWERPEN, MUSEUM

…

QUENTIN METSYS, GRABLEGUNG CHRISTI. ANTWERPEN, MUSEUM

43

dessen Kunst in Deutschland bisher nur kleinere

…

Mal in der ganzen nordischen Kunst ein vollstän-

…

das hehrste Denkmal nordischer Kunst zum ewigen

…

Kaiser Friedrich-Museum errichtete, und bei uns,

…

"" ht bloss dem Auge eine Wonne, sondern für den dem Berichte des alten Karel van Mander sich im

…

alten und die Freunde der Kunst strömten her-

…

dessen Kunst in Deutschland bisher nur kleinere

…

Mal in der ganzen nordischen Kunst ein vollstän-

…

das hehrste Denkmal nordischer Kunst zum ewigen

…

Kaiser Friedrich-Museum errichtete, und bei uns,

…

"" ht bloss dem Auge eine Wonne, sondern für den dem Berichte des alten Karel van Mander sich im

…

alten und die Freunde der Kunst strömten her-

Heft 2

Titelblatt Heft 2.1

KUNST UND KÜNSTLER

…

Richartz-Museum. II.......61

…

Museum zu Berlin. II.......77

…

Alten Museum in Berlin . . . . 75—82

…

KUNST

…

KUNST UND KÜNSTLER

…

Richartz-Museum. II.......61

…

Museum zu Berlin. II.......77

…

Alten Museum in Berlin . . . . 75—82

…

KUNST

49

los, um der Sache willen, fremde Kunst, Wissen-

…

los, um der Sache willen, fremde Kunst, Wissen-

50

los. Für die deutsche Seele gilt, was Goethe ein-

…

niemand mehr für möglich gehalten hatte. Auch

…

los. Für die deutsche Seele gilt, was Goethe ein-

…

niemand mehr für möglich gehalten hatte. Auch

51

Dann wird unsere Kunst das allzu Induviduali-

…

auch der Kunst ist.

…

Dann wird unsere Kunst das allzu Induviduali-

…

auch der Kunst ist.

53

Qabi beö Mobilmad)ungSplang für bat ©eutfa)e ^)eer unb bie &aiferlid)e Marine friegöbereit

…

Qabi beö Mobilmad)ungSplang für bat ©eutfa)e ^)eer unb bie &aiferlid)e Marine friegöbereit

55

Die SKcnge, rufenD, ftngenD, für Die ungeheure Erregung

…

Die SKcnge, rufenD, ftngenD, für Die ungeheure Erregung

56

banfe für bie Siebe unb Xreuc, bie u)m erwiefen werbe.

…

^Öilfe für unfer braöeö ^)eer!/; Webe beä Äaifere' am 31. 3uli.

…

banfe für bie Siebe unb Xreuc, bie u)m erwiefen werbe.

…

^Öilfe für unfer braöeö ^)eer!/; Webe beä Äaifere' am 31. 3uli.

60

fajfenbe Siebe, bie Seilnabme für bie anberen, Die fte

…

ju nehmen, fo if? cß ein glänjenber 95ewei£ für bie

…

fajfenbe Siebe, bie Seilnabme für bie anberen, Die fte

…

ju nehmen, fo if? cß ein glänjenber 95ewei£ für bie

62

zösische seiner Kunst mit ihrer „raison". E. te

…

nur für ein Thema, etwa für „Reiter am Meere"

…

zösische seiner Kunst mit ihrer „raison". E. te

…

nur für ein Thema, etwa für „Reiter am Meere"

65

ders für ein Museum schwer, Lieber-

…

Diese Perle Liebermannscher Kunst hat ihr Pendant

…

der Grossmeister Berliner Kunst vergangener Jahr-

…

das Kölner Museum eben erworben hat, ist doch

…

ders für ein Museum schwer, Lieber-

…

Diese Perle Liebermannscher Kunst hat ihr Pendant

…

der Grossmeister Berliner Kunst vergangener Jahr-

…

das Kölner Museum eben erworben hat, ist doch

69

Der Junge steht nun so für die Ewigkeit, wer ihn

…

Der Junge steht nun so für die Ewigkeit, wer ihn

72

von holländischer und vlämischer Kunst deutlich

…

Studium der Malerei bemüht, schon für das fünf-

…

Der Begriff „vlämisch" für die habsburgischen

…

von holländischer und vlämischer Kunst deutlich

…

Studium der Malerei bemüht, schon für das fünf-

…

Der Begriff „vlämisch" für die habsburgischen

73

Schicksal der Brügger Kunst bestimmten, ist kaum

…

Maaseyck ist als Quellpunkt niederländischer Kunst

…

Kunst den Charakter gaben, war Quentin Massys

…

Betrachten wir die niederländische Kunst vom

…

schlag in das Gewebe der südniederländischen Kunst

…

schen Kunst, aus Rogers Schöpfungen krasser her-

…

Schicksal der Brügger Kunst bestimmten, ist kaum

…

Maaseyck ist als Quellpunkt niederländischer Kunst

…

Kunst den Charakter gaben, war Quentin Massys

…

Betrachten wir die niederländische Kunst vom

…

schlag in das Gewebe der südniederländischen Kunst

…

schen Kunst, aus Rogers Schöpfungen krasser her-

74

Das Wesentliche in der Kunst Jan van Eycks

…

druck steht seine Kunst arm und eintönig neben

…

rein holländische Kunst vertritt, eher auf der Eyck-

…

drucksweise für zwei Generationen lieferte, kann

…

Ein Symptom mehr, dass den Galliern Begabung für

…

ländische Kunst darf als rein germanisch betrach-

…

Das Wesentliche in der Kunst Jan van Eycks

…

druck steht seine Kunst arm und eintönig neben

…

rein holländische Kunst vertritt, eher auf der Eyck-

…

drucksweise für zwei Generationen lieferte, kann

…

Ein Symptom mehr, dass den Galliern Begabung für

…

ländische Kunst darf als rein germanisch betrach-

77

IM ALTEN MUSEUM ZU BERLIN

…

Natur den wir als klassische Kunst bezeichnen und

…

weder zu gross für den engen Rahmen, noch steht

…

der Kunst der grossen Meister und dem Kunsthand-

…

IM ALTEN MUSEUM ZU BERLIN

…

Natur den wir als klassische Kunst bezeichnen und

…

weder zu gross für den engen Rahmen, noch steht

…

der Kunst der grossen Meister und dem Kunsthand-

78

kunst" entgegenzustellen, geben die Abbildungen auf

…

Reliefkunst, mit ihrer Vorliebe für

…

das Museum eine ganze Reihe. Zum Beispiel Seite 0,

…

kunst" entgegenzustellen, geben die Abbildungen auf

…

Reliefkunst, mit ihrer Vorliebe für

…

das Museum eine ganze Reihe. Zum Beispiel Seite 0,

81

ausgegangen; für den zeichnenden Stift sind diese

…

Die schöne Harmonie der klassischen Kunst

…

ausgegangen; für den zeichnenden Stift sind diese

…

Die schöne Harmonie der klassischen Kunst

82

auch das Berliner Museum hat nur ein paar Platten

…

schliesst, als ein Zeugnis mehr für den treff-

…

auch das Berliner Museum hat nur ein paar Platten

…

schliesst, als ein Zeugnis mehr für den treff-

86

einmal für uns die Luft geworden sind, ohne die

…

für das unvergängliche formale Genie der französi-

…

deutschen Kunst erscheint, in einem tieferen Sinne

…

einmal für uns die Luft geworden sind, ohne die

…

für das unvergängliche formale Genie der französi-

…

deutschen Kunst erscheint, in einem tieferen Sinne

89

lienische Kunst noch so sehr bewundert werden, es

…

diesem für unsere kulturelle Gesundheit unentbehr-

…

Kunst in jenen entscheidenden Jahrhunderten auf-

…

deutschen Kunst erkannt worden ist: immer kamen

…

französisch in seiner Kunst ist und deshalb die Über-

…

lienische Kunst noch so sehr bewundert werden, es

…

diesem für unsere kulturelle Gesundheit unentbehr-

…

Kunst in jenen entscheidenden Jahrhunderten auf-

…

deutschen Kunst erkannt worden ist: immer kamen

…

französisch in seiner Kunst ist und deshalb die Über-

92

Hergabe ihrer guten Namen für

…

Für die endgültige Beurteilung von Jacques Dalcroze ist

…

„für einen solchen Anschluss, ein

…

Hergabe ihrer guten Namen für

…

Für die endgültige Beurteilung von Jacques Dalcroze ist

…

„für einen solchen Anschluss, ein

93

Die Worte, die Meister Gottfried für die Anklage

…

Eisenarm (für den seit langer Zeit fehlenden Taufbecken-

…

Die Worte, die Meister Gottfried für die Anklage

…

Eisenarm (für den seit langer Zeit fehlenden Taufbecken-

94

illusion und lässt gut erkennen, wo für Böcklins Talent

…

lichen Hochschule für die bildenden Künste, das er zwei-

…

dass allen Kulturländern die Erzeugnisse ihrer Kunst

…

Gerade um die Kunstwerke in Belgien für Belgien

…

Bevölkerung schon vorher mit eigener Gefahr für die

…

illusion und lässt gut erkennen, wo für Böcklins Talent

…

lichen Hochschule für die bildenden Künste, das er zwei-

…

dass allen Kulturländern die Erzeugnisse ihrer Kunst

…

Gerade um die Kunstwerke in Belgien für Belgien

…

Bevölkerung schon vorher mit eigener Gefahr für die

95

dann auf der Venezianer Akademie sich der Kunst ge-

…

Sinne Tschudis für entsprechend hält. Wohl ist Dörn-

…

der modernen Kunst vorzüglich offenbarte, und seine

…

dann auf der Venezianer Akademie sich der Kunst ge-

…

Sinne Tschudis für entsprechend hält. Wohl ist Dörn-

…

der modernen Kunst vorzüglich offenbarte, und seine

96

Für die Rolle des alten Simeon im Lukasevangelium

…

Kunst blieb, vor allem in Deutschland, mehr oder weni-

…

Kunst niemals durchdrangen, und dass ihnen dadurch

…

von der grossen Kunst an bis zu den kleinsten häuslichen

…

Kunst hervorging, so musste dies in Ägypten der Fall

…

unbeschreiblich närrisch, eine Kunst kindisch, kindlich

…

teil, eine Kunst, die kindliche Züge zu bewahren weiss

…

alten zum Credo einer neuen Kunst wird.

…

Philosophie und Kunst das Dichterische eines Natur-

…

gangene Kunst verdolmetschen, und zu gleicher Zeit in

…

Gefilden die Feldarbeit für ihn verrichten sollten. Wer

…

Für die Rolle des alten Simeon im Lukasevangelium

…

Kunst blieb, vor allem in Deutschland, mehr oder weni-

…

Kunst niemals durchdrangen, und dass ihnen dadurch

…

von der grossen Kunst an bis zu den kleinsten häuslichen

…

Kunst hervorging, so musste dies in Ägypten der Fall

…

unbeschreiblich närrisch, eine Kunst kindisch, kindlich

…

teil, eine Kunst, die kindliche Züge zu bewahren weiss

…

alten zum Credo einer neuen Kunst wird.

…

Philosophie und Kunst das Dichterische eines Natur-

…

gangene Kunst verdolmetschen, und zu gleicher Zeit in

…

Gefilden die Feldarbeit für ihn verrichten sollten. Wer

97

dieses Gebet nicht verstand, für den blieben sie form-

…

eigenen Kunst.

…

kopieren als die Maasse und Winkel für eine ägyptische

…

dank der Jahrhundert-Ausstellung deutscher Kunst, drei

…

interessierten wir uns sehr lebhaft für den Spanier aus

…

zu sagen, ungeheuerliches Wissen, was für ein unglaub-

…

dieses Gebet nicht verstand, für den blieben sie form-

…

eigenen Kunst.

…

kopieren als die Maasse und Winkel für eine ägyptische

…

dank der Jahrhundert-Ausstellung deutscher Kunst, drei

…

interessierten wir uns sehr lebhaft für den Spanier aus

…

zu sagen, ungeheuerliches Wissen, was für ein unglaub-

Heft 3

Titelblatt Heft 3.1

KUNST UND KÜNSTLER

…

Kunst...........115 Leonardo da Vinci: Kampf um die Fahne . 117

…

KUNST

…

KUNST UND KÜNSTLER

…

Kunst...........115 Leonardo da Vinci: Kampf um die Fahne . 117

…

KUNST

104

seins über Kunst sprechen und uns erinnern, dass

…

bin einer Unterhaltung über Kunst vor allem aus-

…

— das ist ein Gefühl für sich —; es ist vielmehr

…

und Farben, Motive und Bilder, für die ich früher

…

Empfindung erlangt, wie man die Kunst zu einer

…

Der Jüngere: Ich danke Ihnen für das Ver-

…

seins über Kunst sprechen und uns erinnern, dass

…

bin einer Unterhaltung über Kunst vor allem aus-

…

— das ist ein Gefühl für sich —; es ist vielmehr

…

und Farben, Motive und Bilder, für die ich früher

…

Empfindung erlangt, wie man die Kunst zu einer

…

Der Jüngere: Ich danke Ihnen für das Ver-

108

mich wie Sie, um meine Kunst, während ich um

…

nur für uns wichtig, sondern in ähnlicher Weise

…

eine einheitliche Kunst, nicht viele einander be-

…

und nur für den Augenblick. Ich bin entsetzt,

…

patriotischer Kunst ausgehen könnte und dass

…

sprünglichen Gefühle in der Kunst sogar gefürchtet

…

rungen die Kunst;an! Sie ist doch kein Erzichungs-

…

mich wie Sie, um meine Kunst, während ich um

…

nur für uns wichtig, sondern in ähnlicher Weise

…

eine einheitliche Kunst, nicht viele einander be-

…

und nur für den Augenblick. Ich bin entsetzt,

…

patriotischer Kunst ausgehen könnte und dass

…

sprünglichen Gefühle in der Kunst sogar gefürchtet

…

rungen die Kunst;an! Sie ist doch kein Erzichungs-

111

mittel für unmündige Staatsbürger. Dass sie dazu

…

Erneuerung nötig. In der Kunst darf das sehe ich

…

Sie haben ja längst begonnen, die Kunst so auf

…

Kunst! Endlich wieder! Nicht mehr ein Gemengsei

…

fluss der akademischen Kunst zu brechen und sie

…

Vertreter der ganzen Kunst ihrer Zeit, dazu fehlt

…

Kunst geschaffen, indem sie im höchsten Sinne

…

Kunst, die ich vertrete und die Sie nun auch ver-

…

nen eines sind. Dann erst wird es unserer Kunst ge-

…

der Kunst eines Tages wohl von selbst.

…

mittel für unmündige Staatsbürger. Dass sie dazu

…

Erneuerung nötig. In der Kunst darf das sehe ich

…

Sie haben ja längst begonnen, die Kunst so auf

…

Kunst! Endlich wieder! Nicht mehr ein Gemengsei

…

fluss der akademischen Kunst zu brechen und sie

…

Vertreter der ganzen Kunst ihrer Zeit, dazu fehlt

…

Kunst geschaffen, indem sie im höchsten Sinne

…

Kunst, die ich vertrete und die Sie nun auch ver-

…

nen eines sind. Dann erst wird es unserer Kunst ge-

…

der Kunst eines Tages wohl von selbst.

115

DIE ALEXANDERSCHLACHT. ANTIKES MOSAIK IM NEAFELER MUSEUM

…

gründet, es handelte sich gar nicht um Kunst, son-

…

der Kunst zu tun haben" — schreibt Paul Meyer-

…

DIE ALEXANDERSCHLACHT. ANTIKES MOSAIK IM NEAFELER MUSEUM

…

gründet, es handelte sich gar nicht um Kunst, son-

…

der Kunst zu tun haben" — schreibt Paul Meyer-

116

Zeiten das Merkmal europäischer Kunst gegen-

…

der Alexanderschlacht im Neapeler Museum eine

…

einige episodenhafte Details, die dann für zwei Jahr-

…

Zeiten das Merkmal europäischer Kunst gegen-

…

der Alexanderschlacht im Neapeler Museum eine

…

einige episodenhafte Details, die dann für zwei Jahr-

117

sehr wenig in der Kunst zu spüren ist, so liegt das

…

sehr wenig in der Kunst zu spüren ist, so liegt das

119

Blick des grossen Künstlers für das Mögliche wählten

…

Blick des grossen Künstlers für das Mögliche wählten

121

stantinsschlacht für das Auge durch die scharfen

…

Jahre i 5 13 hatte er sich verpflichtet, für den Saal

…

für seine Saumseligkeit mitbestimmend gewesen

…

stantinsschlacht für das Auge durch die scharfen

…

Jahre i 5 13 hatte er sich verpflichtet, für den Saal

…

für seine Saumseligkeit mitbestimmend gewesen

122

maligen zerfahrenen politischen Verhältnissen für

…

maligen zerfahrenen politischen Verhältnissen für

126

der heute nacht starb, Zweige für sein Begräbnis.

…

der heute nacht starb, Zweige für sein Begräbnis.

127

Strecke Thorn- Allenstein ist wieder nur für Militär-

…

Strecke Thorn- Allenstein ist wieder nur für Militär-

130

gesperrt für Truppentransporte nach Österreich. Mög-

…

für eine Zivilperson sonst sehr schwer ist. Es ist ein

…

gesperrt für Truppentransporte nach Österreich. Mög-

…

für eine Zivilperson sonst sehr schwer ist. Es ist ein

131

Kampf. Es war ein komischer Moment für mich, mich

…

Kampf. Es war ein komischer Moment für mich, mich

132

Ich muss dir sagen, dass dieser Moment für mich

…

Ich muss dir sagen, dass dieser Moment für mich

134

Für den menschlichen Fortschritt gab es somit in

…

Reigen nicht fehlen. Das Höchste ist für Daumier stets

…

für ihn das Selbstverständliche.

…

Für den menschlichen Fortschritt gab es somit in

…

Reigen nicht fehlen. Das Höchste ist für Daumier stets

…

für ihn das Selbstverständliche.

137

für die dem Verfall preisgegebene Rasse, wozu sie

…

Empfänglichkeit für das unvergängliche formale

…

für die dem Verfall preisgegebene Rasse, wozu sie

…

Empfänglichkeit für das unvergängliche formale

138

im Novemberheft von „Kunst und Künstler"

…

Dieses ist das Bild, das Louis Chorinth seiner Vaterstadt Tapiau in Ostpreussen für deren Rat-

…

im Novemberheft von „Kunst und Künstler"

…

Dieses ist das Bild, das Louis Chorinth seiner Vaterstadt Tapiau in Ostpreussen für deren Rat-

139

das Kaiser-Friedrich-Museum

…

rativer Sinn aus. Was er in der Kunst wollte, das hat er

…

das Kaiser-Friedrich-Museum

…

rativer Sinn aus. Was er in der Kunst wollte, das hat er

140

war der Architekt Heinrieb Kohl dem Berliner Museum

…

auch alle die Kameraden von der Kunst, deren Name

…

lassen, unter dem Titel „Kunst und Künstler im Kriege".

…

schlag ist von Max Liebermann gezeichnet. „Kunst

…

Freuden unserer lebendigen Kunst auch in dieser Zeit

…

war der Architekt Heinrieb Kohl dem Berliner Museum

…

auch alle die Kameraden von der Kunst, deren Name

…

lassen, unter dem Titel „Kunst und Künstler im Kriege".

…

schlag ist von Max Liebermann gezeichnet. „Kunst

…

Freuden unserer lebendigen Kunst auch in dieser Zeit

141

fübren, unb für eure@ebanfen! Unb wenn euer@ebanfe

…

fübren, unb für eure@ebanfen! Unb wenn euer@ebanfe

142

kunst der Vivarini, nach verbreiteter, von Kristeller

…

Kunst reichen näher an die grossen Monumente, an

…

kunst der Vivarini, nach verbreiteter, von Kristeller

…

Kunst reichen näher an die grossen Monumente, an

143

Das Vorbild giebt für die Stiche das Jahr 1498

…

lombardischen Kupferstiches vorleonardesk. Für den

…

sie für älter, vielleicht beträchtlich älter, als die beiden

…

für dieses Thema umfangreicherbegrenzt werden, wegen

…

mäler gedruckter Kunst mit sicherer Hand zu ordnen,

…

Das Vorbild giebt für die Stiche das Jahr 1498

…

lombardischen Kupferstiches vorleonardesk. Für den

…

sie für älter, vielleicht beträchtlich älter, als die beiden

…

für dieses Thema umfangreicherbegrenzt werden, wegen

…

mäler gedruckter Kunst mit sicherer Hand zu ordnen,

144

Verlag für Kunstwissenschaff. Berlin 1914.

…

für das Resultat ist, spürt man aus diesem Buch, seinen

…

raschenden Effekten verholfen. In den sonst für den

…

rakteristik folgt ein Abschnitt über die Entwürfe für

…

nach, dass die Anregungen für die Denkmalsideen aus

…

Verlag für Kunstwissenschaff. Berlin 1914.

…

für das Resultat ist, spürt man aus diesem Buch, seinen

…

raschenden Effekten verholfen. In den sonst für den

…

rakteristik folgt ein Abschnitt über die Entwürfe für

…

nach, dass die Anregungen für die Denkmalsideen aus

Heft 4

Titelblatt Heft 4.1

KUNST UND KÜNSTLER

…

Kunst. II..........140

…

KUNST

…

für Wandbespannung und Möbel.

…

KUNST UND KÜNSTLER

…

Kunst. II..........140

…

KUNST

…

für Wandbespannung und Möbel.

148

auch ich liebe die Kunst. Meine Eltern besitzen

…

Sisley und Cezanne für die besten halten."

…

Museum gelangen. Auf Ehrenplätze. Wenn Werke

…

Preise für solche Bilder gezahlt."

…

auch ich liebe die Kunst. Meine Eltern besitzen

…

Sisley und Cezanne für die besten halten."

…

Museum gelangen. Auf Ehrenplätze. Wenn Werke

…

Preise für solche Bilder gezahlt."

150

tosenden Orchester der Tintorettoschen Kunst auf;

…

sance in ihrer Kunst so wenig Stellung zum Kriege,

…

tosenden Orchester der Tintorettoschen Kunst auf;

…

sance in ihrer Kunst so wenig Stellung zum Kriege,

152

der Aufgabe entzogen, teilnahmlos für die Welt-

…

für die Seele des Geschützes gehen auf ihn zurück,

…

ausnutzte, ist er wenigstens ein Vorläufer für die

…

der Aufgabe entzogen, teilnahmlos für die Welt-

…

für die Seele des Geschützes gehen auf ihn zurück,

…

ausnutzte, ist er wenigstens ein Vorläufer für die

154

von Imhoff: Albrecht Dürer in seiner Bedeutung für die

…

von Imhoff: Albrecht Dürer in seiner Bedeutung für die

155

Illustration für sie, sind dann die einzigen

…

ab für sein grosses Interesse für die Artillerie.

…

gerettet, das für sie zeitlos war, oder sich ein

…

können, inwieweit für die Entwicklung des Barock-

…

Hauptcharakterzug der Kunst ein kriegerischer,

…

Illustration für sie, sind dann die einzigen

…

ab für sein grosses Interesse für die Artillerie.

…

gerettet, das für sie zeitlos war, oder sich ein

…

können, inwieweit für die Entwicklung des Barock-

…

Hauptcharakterzug der Kunst ein kriegerischer,

156

wenig davon spürbar ist. Die Kunst geht ihre eigenen

…

wenig davon spürbar ist. Die Kunst geht ihre eigenen

158

in einer Wildheit, wie sie bis dahin in der Kunst

…

der damaligen Kunst. Wenn die „Einnahme von

…

risches Gebiet für sich das Genre der „Kriegsgrcuel"

…

tenmalerei selbst für ihn, den so ganz Modernen,

…

in einer Wildheit, wie sie bis dahin in der Kunst

…

der damaligen Kunst. Wenn die „Einnahme von

…

risches Gebiet für sich das Genre der „Kriegsgrcuel"

…

tenmalerei selbst für ihn, den so ganz Modernen,

159

nicht nur für seine Tapferkeit vor dem Feind, sondern auch

…

nicht nur für seine Tapferkeit vor dem Feind, sondern auch

161

Wir hielten sofort, riefen für einen Augenblick

…

Wir hielten sofort, riefen für einen Augenblick

164

führen!" Und das für einen jungen Offizier wund er-

…

die Kugel, die für dich gegossen ist, wird dich

…

führen!" Und das für einen jungen Offizier wund er-

…

die Kugel, die für dich gegossen ist, wird dich

165

dahinter, Schritt für Schritt vor. In jedem Hause

…

dahinter, Schritt für Schritt vor. In jedem Hause

166

halbes Glas für die gänzlich ausgetrocknete Kehle

…

erzählt, sondern als Vorbereitung für die Eindrücke

…

halbes Glas für die gänzlich ausgetrocknete Kehle

…

erzählt, sondern als Vorbereitung für die Eindrücke

167

den wir längst, samt seinen Soldaten, für verloren

…

und wie fürchterlich für uns das Warten auf diesen

…

den wir längst, samt seinen Soldaten, für verloren

…

und wie fürchterlich für uns das Warten auf diesen

168

Abzugsstrasse für uns nach Chatelet in Frage käme.

…

Abzugsstrasse für uns nach Chatelet in Frage käme.

170

und für heute haben wir Luft, wir können im

…

Biwakplätze, wir haben Stroh für uns und Heu

…

Häfen überging, der Gang der Zeit für Brügge ge-

…

und für heute haben wir Luft, wir können im

…

Biwakplätze, wir haben Stroh für uns und Heu

…

Häfen überging, der Gang der Zeit für Brügge ge-

…

und für heute haben wir Luft, wir können im

…

Biwakplätze, wir haben Stroh für uns und Heu

…

Häfen überging, der Gang der Zeit für Brügge ge-

173

schlossen, hat an der einen Seite ein gewaltiges, für

…

schlossen, hat an der einen Seite ein gewaltiges, für

176

bekommen haben, kochen für uns Mittag; wir liefern

…

bekommen haben, kochen für uns Mittag; wir liefern

180a

War es nicht Schande für euch, wenn unter den vordersten Kämpfern,

…

War es nicht Schande für euch, wenn unter den vordersten Kämpfern,

181

man für die Leute sorgen, Appelle usw. usw., schliess-

…

gelaufen, bergauf, bergab. Eine Mordsleistung für

…

man für die Leute sorgen, Appelle usw. usw., schliess-

…

gelaufen, bergauf, bergab. Eine Mordsleistung für

186

den Bayern zur Strafe für

…

Neulich hatte ich einen Tag Urlaub für S., um

…

den Bayern zur Strafe für

…

Neulich hatte ich einen Tag Urlaub für S., um

189

war sein Verhältnis zur Kunst unserer Tage ein Gegen-

…

Teil seiner Sammelthätigkeit ein Schrittmachertum für

…

rote Tuch für die grösste Schaar derer, die um jeden

…

mannigfach Problematische der Kunst unserer Tage,

…

war sein Verhältnis zur Kunst unserer Tage ein Gegen-

…

Teil seiner Sammelthätigkeit ein Schrittmachertum für

…

rote Tuch für die grösste Schaar derer, die um jeden

…

mannigfach Problematische der Kunst unserer Tage,

190

zu Fall entscheiden können. Dass ein Museum von dem

…

zutage, in einem deutschen Museum der deutschen

…

der im Kampfstand für die Kunst unserer Tage, ging

…

zu Fall entscheiden können. Dass ein Museum von dem

…

zutage, in einem deutschen Museum der deutschen

…

der im Kampfstand für die Kunst unserer Tage, ging

191

Kunst aus, nicht weil er lockere, zufällige, mehr oder

…

jenseits aller Kunst stehend, war die tiefere, ergänzende

…

das in seinem ausgesprochenen Sinn für alles Formale,

…

Ein Ersatz für ihn wird unter den mannigfachen be-

…

handlung über „Die Moderne im Wallraf-Richartz-Museum"

…

Kunst aus, nicht weil er lockere, zufällige, mehr oder

…

jenseits aller Kunst stehend, war die tiefere, ergänzende

…

das in seinem ausgesprochenen Sinn für alles Formale,

…

Ein Ersatz für ihn wird unter den mannigfachen be-

…

handlung über „Die Moderne im Wallraf-Richartz-Museum"

192

zur Errichtung eines Denkmals für Peter von Cornelius,

…

Kunst und Leben, 1 9 1 5. Ein Kalender mit 53

…

Ideoplastische Kunst. Ein Vortrag von Max

…

in der christlichen Kunst von Walter Rethes, Köln. Ver-

…

Ministerium für Kultus und Unterricht. Wien 1915.

…

zur Errichtung eines Denkmals für Peter von Cornelius,

…

Kunst und Leben, 1 9 1 5. Ein Kalender mit 53

…

Ideoplastische Kunst. Ein Vortrag von Max

…

in der christlichen Kunst von Walter Rethes, Köln. Ver-

…

Ministerium für Kultus und Unterricht. Wien 1915.

Heft 5

Titelblatt Heft 5.1

KUNST UND KÜNSTLER

…

KUNST

…

Werkstätten für Inneneinrichtung

…

KUNST UND KÜNSTLER

…

KUNST

…

Werkstätten für Inneneinrichtung

195

seits stehende Kunst. Das war gleicherweise so

…

ihre Kunst ist heute noch lebendig wie am ersten

…

dige Kunst und die herrschende Kunst waren um

…

kunst, die sich eben damals als „Kunst für Alle"

…

seits stehende Kunst. Das war gleicherweise so

…

ihre Kunst ist heute noch lebendig wie am ersten

…

dige Kunst und die herrschende Kunst waren um

…

kunst, die sich eben damals als „Kunst für Alle"

196

ist nun aber allein wichtig für die Frage, wie der

…

wirkt hat. Für die Kunstgeschichte existiert dieser

…

schlossen war, ist Menzels Kunst friedlicher gewesen

…

Kunst war gerade in dieser bewegten Zeit voll

…

ziehungen zur französischen Kunst, verkörpert vor

…

seiner Kunst und setzte ihn in den Stand in den

…

ist nun aber allein wichtig für die Frage, wie der

…

wirkt hat. Für die Kunstgeschichte existiert dieser

…

schlossen war, ist Menzels Kunst friedlicher gewesen

…

Kunst war gerade in dieser bewegten Zeit voll

…

ziehungen zur französischen Kunst, verkörpert vor

…

seiner Kunst und setzte ihn in den Stand in den

200

rinnen" fand. Der Krieg und seine Kunst waren

…

Kunst hat er eine Erschütterung, eine Änderung

…

rinnen" fand. Der Krieg und seine Kunst waren

…

Kunst hat er eine Erschütterung, eine Änderung

205

den „Steinklopfern" der Kunst dienstbar gemacht

…

hinreichend, dass zwischen der echten Kunst und

…

den „Steinklopfern" der Kunst dienstbar gemacht

…

hinreichend, dass zwischen der echten Kunst und

206

das Verhältnis zwischen Krieg und Kunst immer so

…

hat ein politisches Faktum daraus gemacht. Für die

…

1 8 13 gewesen. Darum hat er in der Kunst auch

…

ist zwar nicht eben eine gute Kunst im höchsten

…

das Verhältnis zwischen Krieg und Kunst immer so

…

hat ein politisches Faktum daraus gemacht. Für die

…

1 8 13 gewesen. Darum hat er in der Kunst auch

…

ist zwar nicht eben eine gute Kunst im höchsten

208

mehr von denen im Feld, die als Kunst- und Kultur-

…

nicht ein Ende, als leite er für die Deutschen eine

…

es, dass die Kunst sich heute auf einer ganz andern

…

für die deutsche, für die europäische Malerei geben.

…

mehr von denen im Feld, die als Kunst- und Kultur-

…

nicht ein Ende, als leite er für die Deutschen eine

…

es, dass die Kunst sich heute auf einer ganz andern

…

für die deutsche, für die europäische Malerei geben.

210

talen, die europäische Kunst beherrschenden Stil der

…

talen, die europäische Kunst beherrschenden Stil der

211

Organ der lebendigen Kunst sich dem Strom dieser

…

druck für ein neues, unter dem Prestige des deutschen

…

Augen für diese Notwendigkeit das grosse alt-

…

mehr zerrissenen Kunst, in der das Talent allein

…

Organ der lebendigen Kunst sich dem Strom dieser

…

druck für ein neues, unter dem Prestige des deutschen

…

Augen für diese Notwendigkeit das grosse alt-

…

mehr zerrissenen Kunst, in der das Talent allein

217

richtet und für „Kunst und Künstler" zusammengestellt worden.

…

richtet und für „Kunst und Künstler" zusammengestellt worden.

218

vieles, es muss für alles ein mit einem Bataillons-

…

Nacht zunehmend für uns. Ich las dazu Homer und

…

alles Verfügbare herangeschafft worden für einen

…

vieles, es muss für alles ein mit einem Bataillons-

…

Nacht zunehmend für uns. Ich las dazu Homer und

…

alles Verfügbare herangeschafft worden für einen

220

müssen viel arbeiten, um die Unterstände für den

…

müssen viel arbeiten, um die Unterstände für den

221

tung für einen Infanterieangriff.

…

Spalier. Viel Sinn für Architektur, die an italieni-

…

tung für einen Infanterieangriff.

…

Spalier. Viel Sinn für Architektur, die an italieni-

223

die Riesenpakete für die Mannschaften mit Wöll-

…

an die Liebesgaben für die Leute zu ordnen und

…

die Riesenpakete für die Mannschaften mit Wöll-

…

an die Liebesgaben für die Leute zu ordnen und

225

frostige, leere Allegorie. Er passte für einen Helden-

…

für ihre Totentänze verwandten, den Rethel, Klinger,

…

frostige, leere Allegorie. Er passte für einen Helden-

…

für ihre Totentänze verwandten, den Rethel, Klinger,

227

einem für viele neuen

…

Jass. Seine Kunst ist

…

graphie für seine Kunst wenig hergeleitet werden.

…

und belebend auf ihre Kunst gewirkt hat, das war

…

einem für viele neuen

…

Jass. Seine Kunst ist

…

graphie für seine Kunst wenig hergeleitet werden.

…

und belebend auf ihre Kunst gewirkt hat, das war

228

Und doch ist die Kunst Altheims frankfurte-

…

frankfurterisch ist seine Kunst, rauh wie sein Schick-

…

Und doch ist die Kunst Altheims frankfurte-

…

frankfurterisch ist seine Kunst, rauh wie sein Schick-

232

der Knaben, ihre Zeichnungen seien Kunst, von selbst

…

der Knaben, ihre Zeichnungen seien Kunst, von selbst

235

jener blühenden deutschen Städte. Zur Vergeltung für

…

losen Zerstörung für alle Zeiten zu bewahren. Augustin

…

jener blühenden deutschen Städte. Zur Vergeltung für

…

losen Zerstörung für alle Zeiten zu bewahren. Augustin

236

für Kunstwerke kennen wollen, wo Menschenleben auf

…

deutschen Kunst erhalten worden sind. Wie wir hoffen:

…

für Kunstwerke kennen wollen, wo Menschenleben auf

…

deutschen Kunst erhalten worden sind. Wie wir hoffen:

…

für Kunstwerke kennen wollen, wo Menschenleben auf

…

deutschen Kunst erhalten worden sind. Wie wir hoffen:

237

Ein Buch, nach dem man als Geschenk für seine

…

für das ganze spätere Leben wichtig werden. Die Übun-

…

Ein Buch, nach dem man als Geschenk für seine

…

für das ganze spätere Leben wichtig werden. Die Übun-

238

Papier und Pappe, Lehren für den Linoleumdruck, An-

…

viel für die Jugend in der Schule nach dieser Richtung

…

Der Krieg und die deutsche Kunst. Von

…

Zur neuen Kunst von Adolf Behne. Verlag des

…

Papier und Pappe, Lehren für den Linoleumdruck, An-

…

viel für die Jugend in der Schule nach dieser Richtung

…

Der Krieg und die deutsche Kunst. Von

…

Zur neuen Kunst von Adolf Behne. Verlag des

Heft 6

Titelblatt Heft 6.1

KUNST UND KUNSTLER

…

Richard Engelmann: Figur für ein Wilden-

…

KUNST

…

Werkstätten für feine Bau-

…

KUNST UND KUNSTLER

…

Richard Engelmann: Figur für ein Wilden-

…

KUNST

…

Werkstätten für feine Bau-

242

druckes, zur Betonung des Besonderen, für die ein-

…

*) Kunst und Künstler, Jahrgang XIII, Heft 2.

…

druckes, zur Betonung des Besonderen, für die ein-

…

*) Kunst und Künstler, Jahrgang XIII, Heft 2.

245

befestigtes Heerlager für die Kreuzfahrer ange-

…

obwohl hier für Plan und Entwurf der Name eines

…

befestigtes Heerlager für die Kreuzfahrer ange-

…

obwohl hier für Plan und Entwurf der Name eines

246

bietend für die Aufstellung von Verteidigungsmann-

…

zu finden, die für die südliche Sinnlichkeit den In-

…

Sinne triebhaft bildenden Kunst sprechen. Vor-

…

bietend für die Aufstellung von Verteidigungsmann-

…

zu finden, die für die südliche Sinnlichkeit den In-

…

Sinne triebhaft bildenden Kunst sprechen. Vor-

249

nordischen Kunst seine schweren, ungelenken

…

wäre der, dass sie für ihre künftige Entwicklung

…

nordischen Kunst seine schweren, ungelenken

…

wäre der, dass sie für ihre künftige Entwicklung

254

den die römische Kunst schon übertrieben hatte,

…

den die römische Kunst schon übertrieben hatte,

267

Kunst und Handel eine geschichtliche Rolle spielte,

…

Kunst und Handel eine geschichtliche Rolle spielte,

268

anderer, noch grossartigerer Plan Pöppelmanns für den

…

anderer, noch grossartigerer Plan Pöppelmanns für den

271

es nicht ohne Verluste für uns ab, doch waren diese

…

es nicht ohne Verluste für uns ab, doch waren diese

273

und für „Kunst und Künstler" zusammengestellt worden.

…

und für „Kunst und Künstler" zusammengestellt worden.

276

kleine Bescherung vorher für die Burschen. Jeder

…

kleine Bescherung vorher für die Burschen. Jeder

278

Oder gewiss das rechte Geisterwort für so grotesken

…

einer witzigen Romantik gefrönt; Kunst (Schrödter) und

…

gezogen und in die ihm eigenste Welt gebannt; für

…

Oder gewiss das rechte Geisterwort für so grotesken

…

einer witzigen Romantik gefrönt; Kunst (Schrödter) und

…

gezogen und in die ihm eigenste Welt gebannt; für

279

tasie für den offiziell zugelassenen Historienmaler nur

…

das die Nation ihm in ihrer zur Kunst erwachenden Ju-

…

zweihundertjährigen Bestehens zu feiern für gut hielt.

…

tasie für den offiziell zugelassenen Historienmaler nur

…

das die Nation ihm in ihrer zur Kunst erwachenden Ju-

…

zweihundertjährigen Bestehens zu feiern für gut hielt.

280

versucht, „Gespenster" auszurufen und für die Namen

…

„Es haben sich bey derselben (der Kunst) zu Ihren

…

sich für den Künstlerberuf eine solide Grundlage anzu-

…

hiessen, ist kein Wort hinzuzufügen. Für seine Kunst-

…

für ihn nicht; der Impressionismus wuide zur Hölle

…

Kunst kam.

…

dass sein Interesse für die jüngeren Schulen nicht

…

versucht, „Gespenster" auszurufen und für die Namen

…

„Es haben sich bey derselben (der Kunst) zu Ihren

…

sich für den Künstlerberuf eine solide Grundlage anzu-

…

hiessen, ist kein Wort hinzuzufügen. Für seine Kunst-

…

für ihn nicht; der Impressionismus wuide zur Hölle

…

Kunst kam.

…

dass sein Interesse für die jüngeren Schulen nicht

281

EICHARD ENGELMANN, FIGUR FÜR EIN WILDENBRUCH-DENKMAL. BRONZE.

…

EICHARD ENGELMANN, FIGUR FÜR EIN WILDENBRUCH-DENKMAL. BRONZE.

282

werken ist dieser Schaden lokal beschränkt. Das Museum,

…

zen Beschiessung in dem Museum anwesend war, wäh-

…

lichen Turmes als Signalstation für Lichtsignale wie am

…

werken ist dieser Schaden lokal beschränkt. Das Museum,

…

zen Beschiessung in dem Museum anwesend war, wäh-

…

lichen Turmes als Signalstation für Lichtsignale wie am

284

plastisch-stereoskopischer Wirkung zumal für den, der

…

das für die noch immer im Gang befindliche Restauration

…

Kathedrale von Soissons für Lichtsignale zu benutzen,

…

Artillerie gab, für unsere Truppen gefährlich und tod-

…

plastisch-stereoskopischer Wirkung zumal für den, der

…

das für die noch immer im Gang befindliche Restauration

…

Kathedrale von Soissons für Lichtsignale zu benutzen,

…

Artillerie gab, für unsere Truppen gefährlich und tod-

285

Museum, das in der alten zweigiebeligen Boucherie

…

der Türme für die Feuerleitung, direkt gezwungen

…

Museum, das in der alten zweigiebeligen Boucherie

…

der Türme für die Feuerleitung, direkt gezwungen

286

lyse seiner Kunst, sondern mehr eine Improvisation voll

…

das ihn für das romantische Nervenpathos Delacroix'

…

lyse seiner Kunst, sondern mehr eine Improvisation voll

…

das ihn für das romantische Nervenpathos Delacroix'

287

für die moderne Kunst thut und mit unendlicher Rührig-

…

sind gut gewählt. Doch hätte viel mehr für die typo-

…

mässig aus. Was hätte sich für ein Buch der klassischen

…

für die moderne Kunst thut und mit unendlicher Rührig-

…

sind gut gewählt. Doch hätte viel mehr für die typo-

…

mässig aus. Was hätte sich für ein Buch der klassischen

288

kunst und Pädagogik sagt, ist oft recht fatal. Er ist einer

…

der Kunst des Altertums. Mit Goethes Schilderung

…

Dinge leben möchte. Seine Paraphrasen über die Kunst

…

gute Kunst zu popularisieren ohne sie zu trivialisieren,

…

schien in den 1870 er Jahren in Paris. Die . . . an-

…

zugeben, kam für sie nach damaligen Anschauungen und

…

in Zinkätzung kommen für wesentlich gleiche Nach-

…

kunst und Pädagogik sagt, ist oft recht fatal. Er ist einer

…

der Kunst des Altertums. Mit Goethes Schilderung

…

Dinge leben möchte. Seine Paraphrasen über die Kunst

…

gute Kunst zu popularisieren ohne sie zu trivialisieren,

…

schien in den 1870 er Jahren in Paris. Die . . . an-

…

zugeben, kam für sie nach damaligen Anschauungen und

…

in Zinkätzung kommen für wesentlich gleiche Nach-

Heft 7

Titelblatt Heft 7.1

KUNST UND KUNSTLER

…

KUNST

…

Max Slevogt: Kunst und Künstler im Kriege 3 3 5

…

für Kunstmöbel und ganze

…

KUNST UND KUNSTLER

…

KUNST

…

Max Slevogt: Kunst und Künstler im Kriege 3 3 5

…

für Kunstmöbel und ganze

291

mus innerhalb der gesamten deutschen Kunst — mit Aus-

…

jede ideelle Kunst. Das grosse Ziel, das hinter allen Aus-

…

mus innerhalb der gesamten deutschen Kunst — mit Aus-

…

jede ideelle Kunst. Das grosse Ziel, das hinter allen Aus-

292

kunst niemals jene allseitige Vollkommenheit wieder er-

…

unteilbaren, universalen Kunst. Höchstens in vereinzelten

…

Kunst aus und haben sich kaum

…

den Museen alter Kunst, wo die

…

kunst niemals jene allseitige Vollkommenheit wieder er-

…

unteilbaren, universalen Kunst. Höchstens in vereinzelten

…

Kunst aus und haben sich kaum

…

den Museen alter Kunst, wo die

294

Reife zu schaffen. Nie war die neuere deutsche Kunst

…

hin Kunst. Möge es imfolgenden den- (vielen zwar schon

…

Reife zu schaffen. Nie war die neuere deutsche Kunst

…

hin Kunst. Möge es imfolgenden den- (vielen zwar schon

298

für das Besondre, für die Ausübung, dadurch nichts

…

für das Besondre, für die Ausübung, dadurch nichts

303

und über die Gegenwart hinaus; für das Ganze

…

Der Realist für sich allein würde den Kreis der

…

begrenzten Wirken erblickt. Aber der Idealist für

…

und über die Gegenwart hinaus; für das Ganze

…

Der Realist für sich allein würde den Kreis der

…

begrenzten Wirken erblickt. Aber der Idealist für

304

andern einen Eingriff thun, ohne entweder für den

…

andern einen Eingriff thun, ohne entweder für den

305

grossen Begriff zu erwecken und Achtung für ihre

…

grossen Begriff zu erwecken und Achtung für ihre

311

für sich, und doch dienen sie alle einem besonderen

…

für sich, und doch dienen sie alle einem besonderen

312

Städten Deutschlands für unsere Kinder ja nur dieses

…

Städten Deutschlands für unsere Kinder ja nur dieses

320

Besten Dank für den Brief v. 28. 1. Wie man

…

wo man sein Haus bestellte, für einige Monate:

…

Besten Dank für den Brief v. 28. 1. Wie man

…

wo man sein Haus bestellte, für einige Monate:

323

aus für den Kanonendonner. Aber jetzt allerdings,

…

aus für den Kanonendonner. Aber jetzt allerdings,

327

nährung ist für diesen Tag gesichert. Am nächsten

…

für Tag die gleichen Leiden. Die Bagage kommt

…

nährung ist für diesen Tag gesichert. Am nächsten

…

für Tag die gleichen Leiden. Die Bagage kommt

330

als Europäer fühlen konnten. Die Kunst, für Aus-

…

als Europäer fühlen konnten. Die Kunst, für Aus-

334

für die gefährliche Fahrt vorbereiten. Oder Kuehl

…

diesem Landstrich zu ringen. Und für den Anfang mag

…

für die gefährliche Fahrt vorbereiten. Oder Kuehl

…

diesem Landstrich zu ringen. Und für den Anfang mag

335

preussischer Beamter. Seine Kunst war gehorsam und

…

Haltung. Seine Kunst hatte gute gesellschaftliche For-

…

passen ohne weiteres auch für unsere Tage, weil die

…

MAX SLEVOGT, KUNST UND KUNSTLER IM KRIEGE

…

preussischer Beamter. Seine Kunst war gehorsam und

…

Haltung. Seine Kunst hatte gute gesellschaftliche For-

…

passen ohne weiteres auch für unsere Tage, weil die

…

MAX SLEVOGT, KUNST UND KUNSTLER IM KRIEGE

336

zungen der deutschen Kunst nicht

…

musste. Auch das stärkste Talent der deutschen Kunst

…

zungen der deutschen Kunst nicht

…

musste. Auch das stärkste Talent der deutschen Kunst

337

messen können. Für die Technik

…

auch für die Innenzeichnung und,

…

gangspunkt für die ganze Ent-

…

Fortschritte in der Kunst nicht

…

druckskraft gewann, auch für die Gravierung zum Ge-

…

Kunst nach der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, im

…

messen können. Für die Technik

…

auch für die Innenzeichnung und,

…

gangspunkt für die ganze Ent-

…

Fortschritte in der Kunst nicht

…

druckskraft gewann, auch für die Gravierung zum Ge-

…

Kunst nach der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, im

338

wahrnehmbar. Seine Vorliebe für den mageren Bau der

…

mit delikatem Geschmack für die Schmuckwirkung ver-

…

kommenen, in sich geschlossenen, für sich allein das

…

in die monumentale Kunst, in die Kunst, die Wirklich-

…

irgendeine Sammlung von Originalen, als für die Nach-

…

liches Hilfsmittel für das Studium bilden. Wer Schon-

…

wahrnehmbar. Seine Vorliebe für den mageren Bau der

…

mit delikatem Geschmack für die Schmuckwirkung ver-

…

kommenen, in sich geschlossenen, für sich allein das

…

in die monumentale Kunst, in die Kunst, die Wirklich-

…

irgendeine Sammlung von Originalen, als für die Nach-

…

liches Hilfsmittel für das Studium bilden. Wer Schon-

Heft 8

Titelblatt Heft 8.1

KUNST UND KUNSTLER

…

KUNST

…

für Wohnungseinrichtungen und

…

KUNST UND KUNSTLER

…

KUNST

…

für Wohnungseinrichtungen und

341

des „Deutschen Museums für Kunst im Handel und Gewerbe"

…

des „Deutschen Museums für Kunst im Handel und Gewerbe"

344

haupten, dass der ganzen holländischen Kunst —

…

für die Steigerung des Künstlerischen bis zu einem

…

haupten, dass der ganzen holländischen Kunst —

…

für die Steigerung des Künstlerischen bis zu einem

348

mehr nebenbei da, wie ein Ding für den Sonntags-

…

formen. Ganz typisch für

…

mehr nebenbei da, wie ein Ding für den Sonntags-

…

formen. Ganz typisch für

350

heute belustigt: der Sinn für eine das Regelmässige

…

der Kirchenarchitektur eine Vorliebe für das Rari-

…

heute belustigt: der Sinn für eine das Regelmässige

…

der Kirchenarchitektur eine Vorliebe für das Rari-

356

ist in seiner Kunst weniger dem Verall en Ausgesetztes

…

ist in seiner Kunst weniger dem Verall en Ausgesetztes

358

Äussern seiner Kunst wenig Sonderbares und

…

quch nicht für einen grossen Maler haken, wie

…

Kunst unterrichtet, die damals in Holland bestand.

…

Kunst einweihte. Diese Begegnung machte Epoche

…

Äussern seiner Kunst wenig Sonderbares und

…

quch nicht für einen grossen Maler haken, wie

…

Kunst unterrichtet, die damals in Holland bestand.

…

Kunst einweihte. Diese Begegnung machte Epoche

360

Franzosen, mag ihm seine Liebe für Corot und Dau-

…

holländischen Kunst die Rolle Barbizons spielte

…

man für das Werk eines Süddeutschen halten. Es

…

Franzosen, mag ihm seine Liebe für Corot und Dau-

…

holländischen Kunst die Rolle Barbizons spielte

…

man für das Werk eines Süddeutschen halten. Es

362

ist der Ton. Auch Israels Kunst ist tonreich. Aber

…

ist der Ton. Auch Israels Kunst ist tonreich. Aber

364

Impressionisten, dass Studie und Bild für ihn zwei

…

seiner Kunst gleitet, der manchmal an den Humor

…

Impressionisten, dass Studie und Bild für ihn zwei

…

seiner Kunst gleitet, der manchmal an den Humor

366

Die grosse Wandlung, die Mauves Kunst in den

…

mals war seine Bewunderung für Millet sehr gross.

…

Merkwürdig und zumal für den Deutschen

…

Die grosse Wandlung, die Mauves Kunst in den

…

mals war seine Bewunderung für Millet sehr gross.

…

Merkwürdig und zumal für den Deutschen

368

Seine Kunst ist, wenn man das Wort auf die Dar-

…

hieraus,diemanin der holländischen Kunst nur noch

…

Seine Kunst ist, wenn man das Wort auf die Dar-

…

hieraus,diemanin der holländischen Kunst nur noch

369

Für die Geschichte der münchener Kunst im neun-

…

für sich gesondert und des Erfolges nicht gewärtig,

…

den Sinn für die malerische Eigenart des Interieurs

…

Für die Geschichte der münchener Kunst im neun-

…

für sich gesondert und des Erfolges nicht gewärtig,

…

den Sinn für die malerische Eigenart des Interieurs

370

wurden die Lehren der holländischen Kunst und

…

barg sich auch die der münchener Kunst immer

…

die münchener Kunst ausgezeichnet eingeführt. Er

…

wurden die Lehren der holländischen Kunst und

…

barg sich auch die der münchener Kunst immer

…

die münchener Kunst ausgezeichnet eingeführt. Er

371

tung, vortreffliches Gefühl für Raum und Atmo-

…

bei Hermann Anschütz, besuchte für einen Winter

…

von der Klarheit eines für die feinsten malerischen

…

tung, vortreffliches Gefühl für Raum und Atmo-

…

bei Hermann Anschütz, besuchte für einen Winter

…

von der Klarheit eines für die feinsten malerischen

372

keit für den Aufbau und die Einheitlichkeit der

…

an ihre Kunst aufrechtzuerhalten. Dieses „ideale

…

Leiblkreises für die münchener Kunst um 1870

…

schichte der münchener Kunst zu gewährende

…

keit für den Aufbau und die Einheitlichkeit der

…

an ihre Kunst aufrechtzuerhalten. Dieses „ideale

…

Leiblkreises für die münchener Kunst um 1870

…

schichte der münchener Kunst zu gewährende

374

für ihre Bewahrung. Jetzt feiert in ihrer Mitte, von

…

für ihre Bewahrung. Jetzt feiert in ihrer Mitte, von

376

völlig in ihren Werken verausgaben, dass sie für das

…

zu würdigen genügt es auch nicht, sein Museum zu

…

aus den Augen leuchtete. So war er in seinem Museum

…

Würde. Da sein Museum vielerlei Werte barg und die

…

mit ihm lebendig war, so erschien sein Museum nie als

…

völlig in ihren Werken verausgaben, dass sie für das

…

zu würdigen genügt es auch nicht, sein Museum zu

…

aus den Augen leuchtete. So war er in seinem Museum

…

Würde. Da sein Museum vielerlei Werte barg und die

…

mit ihm lebendig war, so erschien sein Museum nie als

377

für eine Schilde-

…

lieferter Erfahrung für feste Zwecke geschult, dem Un-

…

lebendiges Gefühl für Bedeutung, Richtung und Ziele

…

Vorbereitung für

…

für eine Schilde-

…

lieferter Erfahrung für feste Zwecke geschult, dem Un-

…

lebendiges Gefühl für Bedeutung, Richtung und Ziele

…

Vorbereitung für

378

er der für ihn vielleicht bedrohlichen Einförmigkeit der

…

ihn als Gehilfen an das Genfer Museum zu fesseln

…

Eitelbergers grosse neue Unternehmung, das Museum

…

Museums für Kunst und Gewerbe als Staatsinstitut in

…

herrliches Museum ist in höherem Grade als die meisten

…

er der für ihn vielleicht bedrohlichen Einförmigkeit der

…

ihn als Gehilfen an das Genfer Museum zu fesseln

…

Eitelbergers grosse neue Unternehmung, das Museum

…

Museums für Kunst und Gewerbe als Staatsinstitut in

…

herrliches Museum ist in höherem Grade als die meisten

379

Kunst gepflegt und gesammelt wurde, so bedeutete

…

Sammlung von Bildnissen sollte den Sinn für Bildnis-

…

dem leider fragmentarischen Werk über Kunst und

…

das hamburgische Museum. Ein höchst merkwürdiges

…

Museum des weiteren veranschaulicht, ohne dass

…

loge sein wollen — geraten für gewöhnlich auf diesem

…

Kunst gepflegt und gesammelt wurde, so bedeutete

…

Sammlung von Bildnissen sollte den Sinn für Bildnis-

…

dem leider fragmentarischen Werk über Kunst und

…

das hamburgische Museum. Ein höchst merkwürdiges

…

Museum des weiteren veranschaulicht, ohne dass

…

loge sein wollen — geraten für gewöhnlich auf diesem

380

rischer Vorzüge führte, dass er auch für die besonderen

…

nach technischen Gruppen nur für die Jugendzeit der

…

bewenden — vielleicht in dem Bewusstsein, für andere

…

Bedienung alle möglichen Herrlichkeiten alter Kunst

…

Frucht einer Kunst, die, an alten Mustern genährt, sich

…

Seinen eigentümlichen Charakter erhält das Museum

…

die wertvollste Ergänzung des Museums für ham-

…

war, stellte er voran, die bäuerliche Kunst des Land-

…

rischer Vorzüge führte, dass er auch für die besonderen

…

nach technischen Gruppen nur für die Jugendzeit der

…

bewenden — vielleicht in dem Bewusstsein, für andere

…

Bedienung alle möglichen Herrlichkeiten alter Kunst

…

Frucht einer Kunst, die, an alten Mustern genährt, sich

…

Seinen eigentümlichen Charakter erhält das Museum

…

die wertvollste Ergänzung des Museums für ham-

…

war, stellte er voran, die bäuerliche Kunst des Land-

381

zel, war das Los gefallen, zwischen der friedsamen Kunst

…

zel, war das Los gefallen, zwischen der friedsamen Kunst

382

bürgt. Und eben weil sie mehr die Kunst als ein Erleben

…

bürgt. Und eben weil sie mehr die Kunst als ein Erleben

…

bürgt. Und eben weil sie mehr die Kunst als ein Erleben

385

losigkeit des für das Hochbauwesen der Stadt Berlin

…

starker Inanspruchnahme, für die Heranziehung eines

…

Annahme gewesen wäre: für den Neubau des am Gross-

…

fähigung für die Aufgaben des modernen Industriebaues

…

kaum erwartet werden kann. Symptomatisch aber für die

…

tektenschaft hätte aufrufen und für dessen Bearbei-

…

für solche neuartigen, spezifisch modernen Bauaufgaben,

…

selbständige, für die neuen Zwecke charakteristische

…

grenzte Wettbewerb für die Berliner Grossmarkthalle

…

Jahren steht, damit eine gewisse Entschädigung für

…

losigkeit des für das Hochbauwesen der Stadt Berlin

…

starker Inanspruchnahme, für die Heranziehung eines

…

Annahme gewesen wäre: für den Neubau des am Gross-

…

fähigung für die Aufgaben des modernen Industriebaues

…

kaum erwartet werden kann. Symptomatisch aber für die

…

tektenschaft hätte aufrufen und für dessen Bearbei-

…

für solche neuartigen, spezifisch modernen Bauaufgaben,

…

selbständige, für die neuen Zwecke charakteristische

…

grenzte Wettbewerb für die Berliner Grossmarkthalle

…

Jahren steht, damit eine gewisse Entschädigung für

386

sich, sehr zum Schaden der Kunst, in der städtischen

…

dass es Qualität in der Kunst auch da giebt, wo die Form

…

durch seine Aufträge für die hamburger Kunsthalle

…

ihrer Kunst weniger durch starke schöpferische Leistun-

…

überstand, die in dieser Theorie eine Gefahr für die

…

sich, sehr zum Schaden der Kunst, in der städtischen

…

dass es Qualität in der Kunst auch da giebt, wo die Form

…

durch seine Aufträge für die hamburger Kunsthalle

…

ihrer Kunst weniger durch starke schöpferische Leistun-

…

überstand, die in dieser Theorie eine Gefahr für die

387

scher Kunst 1650—1800, Darmstadt 1914. Von Georg

…

deutsche Kunst in jenem Zeitabschnitt geleistet hat, wo

…

scher Kunst 1650—1800, Darmstadt 1914. Von Georg

…

deutsche Kunst in jenem Zeitabschnitt geleistet hat, wo

388

wittert, dass er Nonsens schreibt, eignet sich nicht für

…

wittert, dass er Nonsens schreibt, eignet sich nicht für

389

etwas hart, ohne jedes Gefühl für Ton und Valeur, das

…

fluss des Fremden auf die Kunst dieser Epoche über-

…

seinerseits die für ihn neuen und überraschenden Dinge

…

Bedenklich wird dieser Mangel an Gefühl für künst-

…

die Signatur G. M. sagt gar nichts für Marees, sondern

…

Constables gegenüber der deutschen Kunst völlig im

…

etwas hart, ohne jedes Gefühl für Ton und Valeur, das

…

fluss des Fremden auf die Kunst dieser Epoche über-

…

seinerseits die für ihn neuen und überraschenden Dinge

…

Bedenklich wird dieser Mangel an Gefühl für künst-

…

die Signatur G. M. sagt gar nichts für Marees, sondern

…

Constables gegenüber der deutschen Kunst völlig im

390

Marees und Meytens umschreiben jeder für sich Höhe-

…

gen nicht für die Lösung so grosser Aufgaben, mit

…

Mitteilungen der Königlichen Akademie für

…

Marees und Meytens umschreiben jeder für sich Höhe-

…

gen nicht für die Lösung so grosser Aufgaben, mit

…

Mitteilungen der Königlichen Akademie für

Heft 9

396

Violett und Blau ist für die Malerei noch jungfräu-

…

Violett und Blau ist für die Malerei noch jungfräu-

398

Sondern mit einem geläuterten Gefühl für Gleich-

…

Sondern mit einem geläuterten Gefühl für Gleich-

402

Sinn für Form, ist sicherer und grösser geworden,

…

Sinn für Form, ist sicherer und grösser geworden,

407

macht. Sein Wunsch ist ihm durch den Ankauf 1er und dem Museum.

…

macht. Sein Wunsch ist ihm durch den Ankauf 1er und dem Museum.

408

für die folgenden Bemerkungen. Dieses ist auch die

…

kennung dessen, was Deutschland fremder Kunst

…

karge Reihe! Alles Posten für sich, zumeist so

…

für die folgenden Bemerkungen. Dieses ist auch die

…

kennung dessen, was Deutschland fremder Kunst

…

karge Reihe! Alles Posten für sich, zumeist so

409

sche Bedeutung mit seiner Zeit und für sie; die fort-

…

sche Bedeutung mit seiner Zeit und für sie; die fort-

410

für den überraschten Künstler und für die Welt;

…

Helfer für die ununterbrochene Ergiessung des

…

für den überraschten Künstler und für die Welt;

…

Helfer für die ununterbrochene Ergiessung des

412

lungen Liebermannscher Kunst, man bringe Werke

…

Er hat einst unserer Kunst den Weg nach Frankreich

…

begann da, wo alle moderne Kunst begonnen hat:

…

Liebermann aber trat der Helote in die Kunst ein,

…

er eine bestimmte Vorliebe für die schweren, halb-

…

lungen Liebermannscher Kunst, man bringe Werke

…

Er hat einst unserer Kunst den Weg nach Frankreich

…

begann da, wo alle moderne Kunst begonnen hat:

…

Liebermann aber trat der Helote in die Kunst ein,

…

er eine bestimmte Vorliebe für die schweren, halb-

413

— die Poesie. Für das „Genre" setzte er das Leben

…

— die Poesie. Für das „Genre" setzte er das Leben

414

Kunst zu höchster und tiefster Ausdrucksfähigkeit

…

Kunst zu höchster und tiefster Ausdrucksfähigkeit

417

gnügens, ästhetischer Reizungen, auch für kom-

…

er sozusagen für Europa entdeckt. Dieser keck Ge-

…

ftönen: für gewöhnlich aber zog er unbekümmert

…

masse — für jeden etwas mitgebracht hatte. Wie

…

gnügens, ästhetischer Reizungen, auch für kom-

…

er sozusagen für Europa entdeckt. Dieser keck Ge-

…

ftönen: für gewöhnlich aber zog er unbekümmert

…

masse — für jeden etwas mitgebracht hatte. Wie

418

wie Ungesammeltheit wirkte. Für die Unter-

…

Für Corinths Art entscheidend wurde die zeich-

…

wie Ungesammeltheit wirkte. Für die Unter-

…

Für Corinths Art entscheidend wurde die zeich-

420

Diese Welt hatte nichts für ihn, was nicht mal-

…

zurückgeht. Er treibt zunächst also Kunst auf ma-

…

men. Und für ihn als Künstler sind sie Lebens- und

…

visionär; kurz, er übt alle die Tonarten, für

…

Diese Welt hatte nichts für ihn, was nicht mal-

…

zurückgeht. Er treibt zunächst also Kunst auf ma-

…

men. Und für ihn als Künstler sind sie Lebens- und

…

visionär; kurz, er übt alle die Tonarten, für

421

des „Deutschen Museums für Kunst im Handel und Gewerbe"

…

des „Deutschen Museums für Kunst im Handel und Gewerbe"

422

Grundstücke sind charakteristisch für alle nordischen

…

für die Bewohner wurde oder als

…

Grundstücke sind charakteristisch für alle nordischen

…

für die Bewohner wurde oder als

431

Das gilt nicht nur für die Städte, sondern auch

…

Das gilt nicht nur für die Städte, sondern auch

432

„erledigen". Was damit für Wirkungen aber zu

…

meinsamen ist jede eine kleine reizvolle Welt für

…

dann ist jede Stadt eine besondere Landschaft für

…

„erledigen". Was damit für Wirkungen aber zu

…

meinsamen ist jede eine kleine reizvolle Welt für

…

dann ist jede Stadt eine besondere Landschaft für

434

Im Städtischen Museum hat der

…

Künstler Interesse für die neuste Entwicklung derhollän-

…

Kunst oft vermissen lassen. Die spanischen Bilder und

…

würfe für Giebelsteine sind sehr skizzenhaft. Sie lassen

…

Im Städtischen Museum hat der

…

Künstler Interesse für die neuste Entwicklung derhollän-

…

Kunst oft vermissen lassen. Die spanischen Bilder und

…

würfe für Giebelsteine sind sehr skizzenhaft. Sie lassen

Heft 10

Titelblatt Heft 10.1

KUNST UND KÜNSTLER

…

KUNST

…

für Möbel und feine Bautischlerei

…

KUNST UND KÜNSTLER

…

KUNST

…

für Möbel und feine Bautischlerei

438

pano, für die Erfolglosigkeit seiner Bemühungen,

…

für das, wofür sie den Italienern galten. In seinen

…

pano, für die Erfolglosigkeit seiner Bemühungen,

…

für das, wofür sie den Italienern galten. In seinen

439

Bezeichnung für eine dem Renaissancegeiste fremde

…

antica" und die Kunst der tedeschi und moderni;

…

der Völkerwanderungszeit für die Zerstörung der

…

zugleich mit den Gebäuden auch die Kunst des

…

Architektur verdanken, für zwei bestimmte, späte

…

ausgeschöpfte Quelle für die Künstlerbiographen

…

Sprache über Kunst schrieb, seine „Teutsche Aka-

…

Kolorismus für Rubens und die Venezianer eintrat,

…

ausschliesslich ruht, erwacht das Interesse für ein

…

Bezeichnung für eine dem Renaissancegeiste fremde

…

antica" und die Kunst der tedeschi und moderni;

…

der Völkerwanderungszeit für die Zerstörung der

…

zugleich mit den Gebäuden auch die Kunst des

…

Architektur verdanken, für zwei bestimmte, späte

…

ausgeschöpfte Quelle für die Künstlerbiographen

…

Sprache über Kunst schrieb, seine „Teutsche Aka-

…

Kolorismus für Rubens und die Venezianer eintrat,

…

ausschliesslich ruht, erwacht das Interesse für ein

440

sierung der neueren Kunst zwischen der „deca-

…

fungen einer barbarisch gescholtenen Kunst. So

…