Die Bayerische Gewerbeschau München ;9(2.

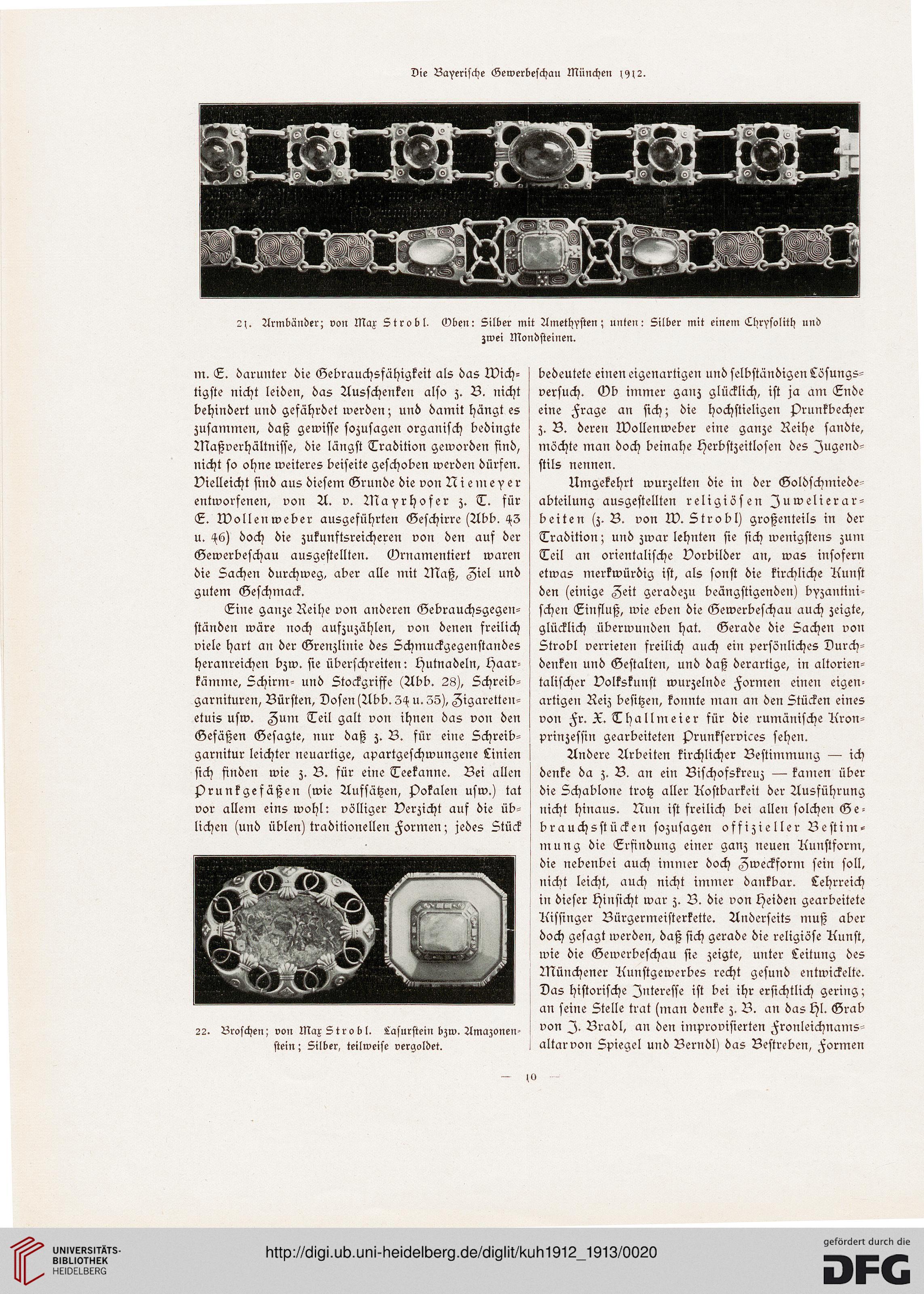

2\. Armbänder; von Max Strobl. Gben: Silber mit Amethysten; unten: Silber mit einem Chrysolith und

zwei Mondsteinen.

m. G. darunter die Gebrauchsfähigkeit als das Wich-

tigste nicht leiden, das Ausschenken also z. B. nicht

behindert und gefährdet werden; und damit hängt es

zusammen, daß gewisse sozusagen organisch bedingte

Maßverhältnisse, die längst Tradition geworden find,

nicht so ohne weiteres beiseite geschoben werden dürfen.

Vielleicht sind aus diesem Grunde die von N i e m e y e r

entworfenen, von A. v. Mayrhofer z. T. für

(£. Wollenweber ausgeführten Geschirre (Abb. $3

u. -s6) doch die zukunftsreicheren von den auf der

Gewerbeschau ausgestellten. (Ornamentiert waren

die Lachen durchweg, aber alle mit Maß, Ziel und

gutem Geschmack.

Tine ganze Reihe von anderen Gebrauchsgegen-

ständen wäre noch aufzuzählen, von denen freilich

viele hart an der Grenzlinie des Schmuckgegenstandes

heranreichen bzw. sie überschreiten: Hutnadeln, paar-

kämme, Lchirm- und Stockgriffe (Abb. 28), Schreib-

garnituren, Bürsten, Dosen (Abb. 3^ u. 35), Zigaretten-

etuis ufw. Zum Teil galt von ihnen das von den

Gefäßen Gesagte, nur daß z. B. für eine Schreib-

garnitur leichter neuartige, apartgeschwungene Linien

sich finden wie z. B. für eine Teekanne. Bei allen

Prunkgefäßen (wie Aufsätzen, Pokalen usw.) tat

vor allem eins wohl: völliger Verzicht auf die üb-

lichen (und üblen) traditionellen formen; jedes Stück

Mrrr: \

22. Broschen; von Max Strobl. Lasurstein bzw. Amazonen-

stein ; Silber, teilweise vergoldet.

bedeutete einen eigenartigen und selbständigen Lösungs-

versuch. (Ob immer ganz glücklich, ist ja am Ende

eine Frage an sich; die hochstieligen Prunkbecher

z. B. deren Wollenweber eine ganze Reihe sandte,

möchte man doch beinahe Herbstzeitlosen des Jugend-

stils nennen.

Umgekehrt wurzelten die in der Goldschmiede-

abteilung ausgestellten religiösen Juwelierar-

beiten (z. B. von W. Strobl) großenteils in der

Tradition; und zwar lehnten sie sich wenigstens zunr

Teil an orientalische Vorbilder an, was insofern

etwas merkwürdig ist, als sonst die kirchliche Aunst

den (einige Zeit geradezu beängstigenden) byzantini-

schen Ginfluß, wie eben die Gewerbeschau auch zeigte,

glücklich überwunden hat. Gerade die Sachen von

Strobl verrieten freilich auch ein persönliches Durch-

denken und Gestalten, und daß derartige, in altorien-

talischer Volkskunst wurzelnde formen einen eigen-

artigen Reiz besitzen, konnte man an den Stücken eines

von Fr. ch. Thallmeier für die rumänische Aron-

prinzessin gearbeiteten Prunkservices sehen.

Andere Arbeiten kirchlicher Bestimmung —• ich

denke da z. B. an ein Bischofskreuz —- kamen über

die Schablone trotz aller Achtbarkeit der Ausführung

nicht hinaus. Nun ist freilich bei allen solchen Ge-

brauchsstücken sozusagen offizieller Bestim-

mung die Erfindung einer ganz neuen Aunstform,

die nebenbei auch imnier doch Zwecksorm sein soll,

nicht leicht, auch nicht immer dankbar. Lehrreich

in dieser Einsicht war z. B. die von peiden gearbeitete

Aissinger Bürgermeisterkette. Anderseits muß aber

doch gesagt werden, daß sich gerade die religiöse Aunst,

wie die Gewerbeschau sie zeigte, unter Leitung des

Münchener Aunstgewerbes recht gesund entwickelte.

Das historische Interesse ist bei ihr ersichtlich gering;

an seine Stelle trat (man denke z. B. an dasHl. Grab

von I. Bradl, an den improvisierten Fronleichnams-

altarvon Spiegel und Berndl) das Bestreben, formen

io

2\. Armbänder; von Max Strobl. Gben: Silber mit Amethysten; unten: Silber mit einem Chrysolith und

zwei Mondsteinen.

m. G. darunter die Gebrauchsfähigkeit als das Wich-

tigste nicht leiden, das Ausschenken also z. B. nicht

behindert und gefährdet werden; und damit hängt es

zusammen, daß gewisse sozusagen organisch bedingte

Maßverhältnisse, die längst Tradition geworden find,

nicht so ohne weiteres beiseite geschoben werden dürfen.

Vielleicht sind aus diesem Grunde die von N i e m e y e r

entworfenen, von A. v. Mayrhofer z. T. für

(£. Wollenweber ausgeführten Geschirre (Abb. $3

u. -s6) doch die zukunftsreicheren von den auf der

Gewerbeschau ausgestellten. (Ornamentiert waren

die Lachen durchweg, aber alle mit Maß, Ziel und

gutem Geschmack.

Tine ganze Reihe von anderen Gebrauchsgegen-

ständen wäre noch aufzuzählen, von denen freilich

viele hart an der Grenzlinie des Schmuckgegenstandes

heranreichen bzw. sie überschreiten: Hutnadeln, paar-

kämme, Lchirm- und Stockgriffe (Abb. 28), Schreib-

garnituren, Bürsten, Dosen (Abb. 3^ u. 35), Zigaretten-

etuis ufw. Zum Teil galt von ihnen das von den

Gefäßen Gesagte, nur daß z. B. für eine Schreib-

garnitur leichter neuartige, apartgeschwungene Linien

sich finden wie z. B. für eine Teekanne. Bei allen

Prunkgefäßen (wie Aufsätzen, Pokalen usw.) tat

vor allem eins wohl: völliger Verzicht auf die üb-

lichen (und üblen) traditionellen formen; jedes Stück

Mrrr: \

22. Broschen; von Max Strobl. Lasurstein bzw. Amazonen-

stein ; Silber, teilweise vergoldet.

bedeutete einen eigenartigen und selbständigen Lösungs-

versuch. (Ob immer ganz glücklich, ist ja am Ende

eine Frage an sich; die hochstieligen Prunkbecher

z. B. deren Wollenweber eine ganze Reihe sandte,

möchte man doch beinahe Herbstzeitlosen des Jugend-

stils nennen.

Umgekehrt wurzelten die in der Goldschmiede-

abteilung ausgestellten religiösen Juwelierar-

beiten (z. B. von W. Strobl) großenteils in der

Tradition; und zwar lehnten sie sich wenigstens zunr

Teil an orientalische Vorbilder an, was insofern

etwas merkwürdig ist, als sonst die kirchliche Aunst

den (einige Zeit geradezu beängstigenden) byzantini-

schen Ginfluß, wie eben die Gewerbeschau auch zeigte,

glücklich überwunden hat. Gerade die Sachen von

Strobl verrieten freilich auch ein persönliches Durch-

denken und Gestalten, und daß derartige, in altorien-

talischer Volkskunst wurzelnde formen einen eigen-

artigen Reiz besitzen, konnte man an den Stücken eines

von Fr. ch. Thallmeier für die rumänische Aron-

prinzessin gearbeiteten Prunkservices sehen.

Andere Arbeiten kirchlicher Bestimmung —• ich

denke da z. B. an ein Bischofskreuz —- kamen über

die Schablone trotz aller Achtbarkeit der Ausführung

nicht hinaus. Nun ist freilich bei allen solchen Ge-

brauchsstücken sozusagen offizieller Bestim-

mung die Erfindung einer ganz neuen Aunstform,

die nebenbei auch imnier doch Zwecksorm sein soll,

nicht leicht, auch nicht immer dankbar. Lehrreich

in dieser Einsicht war z. B. die von peiden gearbeitete

Aissinger Bürgermeisterkette. Anderseits muß aber

doch gesagt werden, daß sich gerade die religiöse Aunst,

wie die Gewerbeschau sie zeigte, unter Leitung des

Münchener Aunstgewerbes recht gesund entwickelte.

Das historische Interesse ist bei ihr ersichtlich gering;

an seine Stelle trat (man denke z. B. an dasHl. Grab

von I. Bradl, an den improvisierten Fronleichnams-

altarvon Spiegel und Berndl) das Bestreben, formen

io