^cr kennt Deutschland nicht, der Nürnberg nicht gesehen hat, bie ^^1«»^^

stadt. Da sind sie, die hohen Giebcl, die ehrenfcsten, von kreischenden Maueisch^^^^

Türme, durch diese tiefen, dännnerigen Gassen glauben mrr dre (iesch 01 e ^ -

schreiten zu sehen, verwitterte Madonnenbilder lächeln auv den .trlchen, bg mmi,? Nimmren"

ins Hinrmelsblau, anf dem alten Markt aber liegt der heche Sonnenschem und der „schone Brunnen

rauscht und rauscht von alter schöner Zeit.

„O Deutschland, mir hat's gefallen

Jn manchcm fremden Land,

Dir aber hat Gott vor allen

Das beste Teil erkannt!"

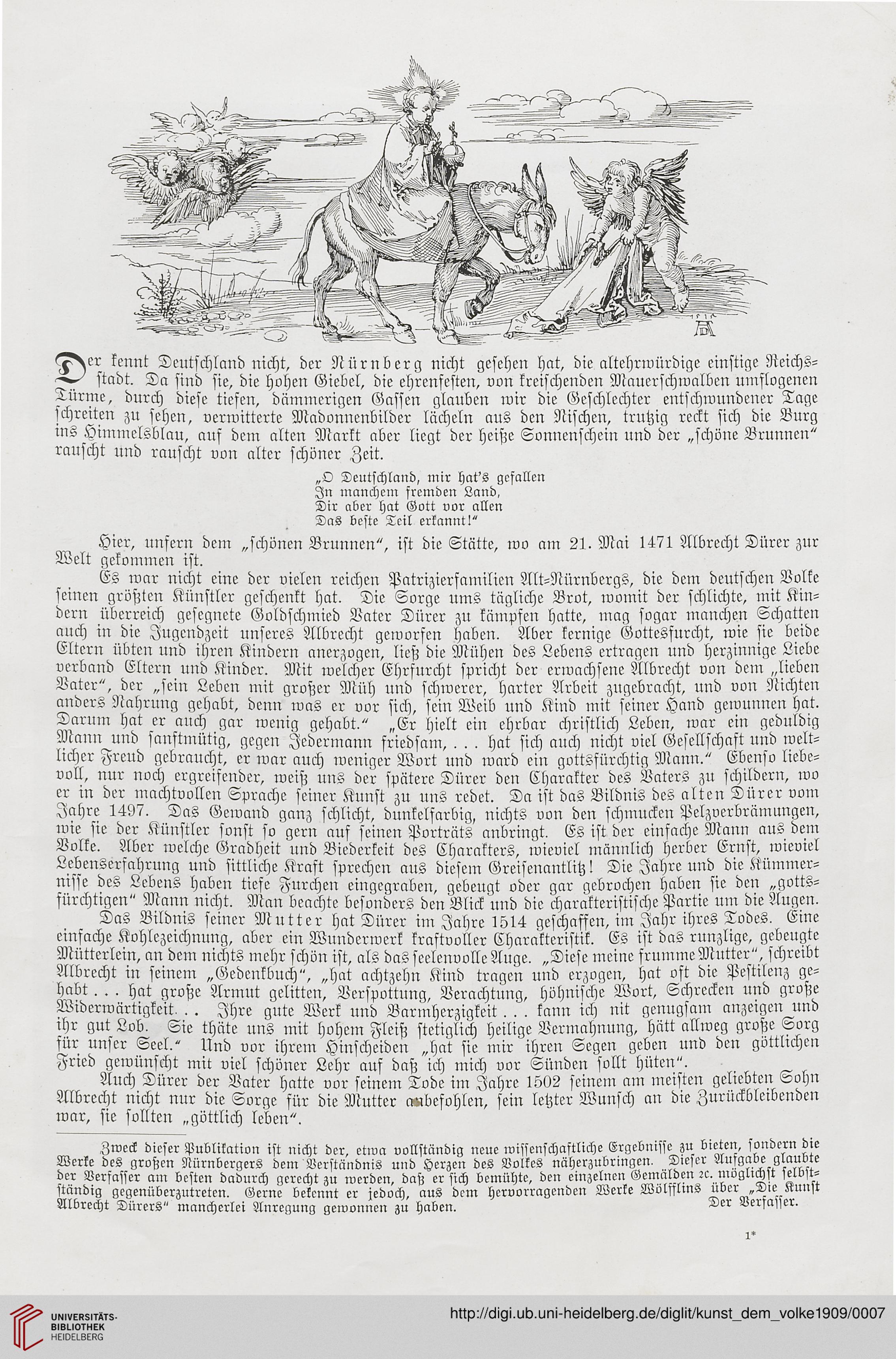

Hier, nitfern dem „schönen Brunnen", ist die Stätte, wo am 2l. Mai 1471 Albrecht Dürer znr

Welt gekommen ist.

Es war nicht eine der vielen reichen Patrizierfamilien Nlt-Nürnbergs, die dem dentschen Volke

seinen größten Künstler geschenkt hat. Die Sorge ums tägliche Brot, womit der schlichte, mit Kin-

dern überreich gesegnete Goldschmied Vater Dürer zu kämpfen hatte, mag sogar manchen Schatten

anch in die Jugendzeit nnseres Albrecht geworfen haben. Aber kernige Gottesfurcht, wie sie beide

Eltern übten nnd ihren Kindern anerzogen, lies; die Mühen des Lebens ertragen und herzinnigc Liebe

verband Eltern und Kindcr. Mit welcher Ehrfurcht spricht der erwachsene Albrecht von dem „lieben

Vater", dcr „sein Leben mit groher Müh und schwcrer, harter Arbeit zugcbracht, und von Nichten

anders Nahrnng gehabt, denn mas er vor sich, sein Weib und Kind mit seiner Hand gewunnen hat.

Darnm hat er nnch gar wcnig gehabt." „Er hielt ein ehrbar christlich Leben, war ein gednldig

Mann und sanftmütig, gegen Jedermann friedsam, . . . hat sich auch nicht viel Gesellschaft und welt-

licher Frend gebraucht, er war auch weniger Wort und ward ein gottsfürchtig Mann." Ebenso liebe-

voll, nur noch ergreisender, weiß uns der spätere Dürer den Charakter des Vaters zn schildern, wo

er in der machtvollen Sprache seiner Kunst zu uns redet. Da ist das Bildnis des nltcn Dürer vom

Jahre 1497. Das Gewand ganz schlicht, dunkelfarbig, nichts von den schmncken Pelzverbrämungen,

wie sie der Künstler sonst so gern auf seinen Porträts anbringt. Es ist der einsache Mann aus dem

Volke. Aber welche Gradheit und Bicderkeit des Charakters, wicviel männlich herber Ernst, wieviel

Lebenserfahrnng und sittliche Kraft sprechen aus diesem Greisenantlitz! Die Jahre und die Kümmer-

nisse des Lebens haben tiefe Furchen eingegraben, gebeugt oder gar gebrochen haben sie den „gotts-

fürchtigen" Mann nicht. Man beachte besonders den'Blick und die charakteristische Partie um die Augcn.

Tas Bildnis seiner Mutter hat Dürer im Jahre 1514 geschaffcn, im Jahr ihres Todes. Eine

cinfache Kohlezeichnung, aber ein Wunderiverk kraftvoller Charakteristik. Es ist das runzlige, gebeugte

Mütterlein, an dem nichts mehr schön ist, als das scelenvolle Auge. „Diese meine frummeMutter", schreibt

Albrecht in seinem „Gedenkbnch", „hat achtzehn Kind tragen und erzogen, hat oft dic Pestilenz ge-

habt. . . hat große Armut gelittcn, Verspottung, Verachtung, höhnische Wort, Schreckcn nnd große

Widerwärtigkeit. . . Jhre gute Werk und Barmherzigkeit. . . kann ich nit genngsam anzeigen^und

ihr gut Lob. Sie thäte nns mit hohem Fleiß stetiglich heiligc Vermahnung, hätt allweg große Sorg

für unser Seel." Ilnd vor ihrem Hinscheiden „hat sie mir ihren Segen geben und dcn göttlichen

Fried gewünscht mit viel schöner Lehr anf daß ich mich vor Sünden sollt hüten".

Auch Dürer der Vater hattc vor seinem Tode im Jahre 1502 seinem am meisten geliebten L:ohn

Albrecht nicht nur die Sorge für die Mutter anbefohlen, sein letzter Wunsch an die Zurückbleibenden

war, sie sollten „göttlich leben".

Zrveck dicser Publikation ist nicht der, etwa vollständig neuc ivissenschaftliche Ergebnisse zu bieten, sondern die

Werke des großcn Nürnbcrgers dem Vcrstandnis und Herzen des Volkcs näherznbringen. Diescr Aufgabe glaubte

dcr Verfasscr am besten dadurch gerecht zu werden, daß er sich bemühte, den einzelnen Gemälden ec. mvglichst sellpt-

ständig gcgenüberzutreten. Gerne bekcnnt er jedoch, aus dem hervorragcnden Werke Wvlfflins über „Die Kunst

Albrecht Dürers" mancherlei Anrcgung gewonncn zu haben. Verfaffer.

stadt. Da sind sie, die hohen Giebcl, die ehrenfcsten, von kreischenden Maueisch^^^^

Türme, durch diese tiefen, dännnerigen Gassen glauben mrr dre (iesch 01 e ^ -

schreiten zu sehen, verwitterte Madonnenbilder lächeln auv den .trlchen, bg mmi,? Nimmren"

ins Hinrmelsblau, anf dem alten Markt aber liegt der heche Sonnenschem und der „schone Brunnen

rauscht und rauscht von alter schöner Zeit.

„O Deutschland, mir hat's gefallen

Jn manchcm fremden Land,

Dir aber hat Gott vor allen

Das beste Teil erkannt!"

Hier, nitfern dem „schönen Brunnen", ist die Stätte, wo am 2l. Mai 1471 Albrecht Dürer znr

Welt gekommen ist.

Es war nicht eine der vielen reichen Patrizierfamilien Nlt-Nürnbergs, die dem dentschen Volke

seinen größten Künstler geschenkt hat. Die Sorge ums tägliche Brot, womit der schlichte, mit Kin-

dern überreich gesegnete Goldschmied Vater Dürer zu kämpfen hatte, mag sogar manchen Schatten

anch in die Jugendzeit nnseres Albrecht geworfen haben. Aber kernige Gottesfurcht, wie sie beide

Eltern übten nnd ihren Kindern anerzogen, lies; die Mühen des Lebens ertragen und herzinnigc Liebe

verband Eltern und Kindcr. Mit welcher Ehrfurcht spricht der erwachsene Albrecht von dem „lieben

Vater", dcr „sein Leben mit groher Müh und schwcrer, harter Arbeit zugcbracht, und von Nichten

anders Nahrnng gehabt, denn mas er vor sich, sein Weib und Kind mit seiner Hand gewunnen hat.

Darnm hat er nnch gar wcnig gehabt." „Er hielt ein ehrbar christlich Leben, war ein gednldig

Mann und sanftmütig, gegen Jedermann friedsam, . . . hat sich auch nicht viel Gesellschaft und welt-

licher Frend gebraucht, er war auch weniger Wort und ward ein gottsfürchtig Mann." Ebenso liebe-

voll, nur noch ergreisender, weiß uns der spätere Dürer den Charakter des Vaters zn schildern, wo

er in der machtvollen Sprache seiner Kunst zu uns redet. Da ist das Bildnis des nltcn Dürer vom

Jahre 1497. Das Gewand ganz schlicht, dunkelfarbig, nichts von den schmncken Pelzverbrämungen,

wie sie der Künstler sonst so gern auf seinen Porträts anbringt. Es ist der einsache Mann aus dem

Volke. Aber welche Gradheit und Bicderkeit des Charakters, wicviel männlich herber Ernst, wieviel

Lebenserfahrnng und sittliche Kraft sprechen aus diesem Greisenantlitz! Die Jahre und die Kümmer-

nisse des Lebens haben tiefe Furchen eingegraben, gebeugt oder gar gebrochen haben sie den „gotts-

fürchtigen" Mann nicht. Man beachte besonders den'Blick und die charakteristische Partie um die Augcn.

Tas Bildnis seiner Mutter hat Dürer im Jahre 1514 geschaffcn, im Jahr ihres Todes. Eine

cinfache Kohlezeichnung, aber ein Wunderiverk kraftvoller Charakteristik. Es ist das runzlige, gebeugte

Mütterlein, an dem nichts mehr schön ist, als das scelenvolle Auge. „Diese meine frummeMutter", schreibt

Albrecht in seinem „Gedenkbnch", „hat achtzehn Kind tragen und erzogen, hat oft dic Pestilenz ge-

habt. . . hat große Armut gelittcn, Verspottung, Verachtung, höhnische Wort, Schreckcn nnd große

Widerwärtigkeit. . . Jhre gute Werk und Barmherzigkeit. . . kann ich nit genngsam anzeigen^und

ihr gut Lob. Sie thäte nns mit hohem Fleiß stetiglich heiligc Vermahnung, hätt allweg große Sorg

für unser Seel." Ilnd vor ihrem Hinscheiden „hat sie mir ihren Segen geben und dcn göttlichen

Fried gewünscht mit viel schöner Lehr anf daß ich mich vor Sünden sollt hüten".

Auch Dürer der Vater hattc vor seinem Tode im Jahre 1502 seinem am meisten geliebten L:ohn

Albrecht nicht nur die Sorge für die Mutter anbefohlen, sein letzter Wunsch an die Zurückbleibenden

war, sie sollten „göttlich leben".

Zrveck dicser Publikation ist nicht der, etwa vollständig neuc ivissenschaftliche Ergebnisse zu bieten, sondern die

Werke des großcn Nürnbcrgers dem Vcrstandnis und Herzen des Volkcs näherznbringen. Diescr Aufgabe glaubte

dcr Verfasscr am besten dadurch gerecht zu werden, daß er sich bemühte, den einzelnen Gemälden ec. mvglichst sellpt-

ständig gcgenüberzutreten. Gerne bekcnnt er jedoch, aus dem hervorragcnden Werke Wvlfflins über „Die Kunst

Albrecht Dürers" mancherlei Anrcgung gewonncn zu haben. Verfaffer.