6

Lust an buntem, geputztem Wesen, die in dem Bild von 1498 so auffällig hervortritt, ist hier über-

munden. Das Gemand zeigt zwar den Mann von Geschmack und Stand, tritt aber im übrigen ganz

zurück hinter dem Geistigen, das aus dem Antlitz spricht. Hier konzentriert sich das Bedeutende, das

Feierliche und Majestätische, das die ganze Anordnung des Bildes beherrscht. Diese ernsten Augen

sind offen für alles Große, was die Zeit bewegt und es blickt aus ihnen eine Seele, die sich auf den

Höhen dieser Zeit weiß. Mit Recht gehört dieses wundervolle Werk zu den liebsten Bildern des

deutschen Volkes. Das ist der Dürer, wie er in seiner Vorstellung, in seinem Herzen fortlebt:

„Jn edler stolzer Männlichkeit

Mit aufgeschloss'nem Sinn, mit Geistessülle

Voll milden Ernsts in tatenreicher Stille

Der reifste Sohn der Zeit" (Schiller, Dic Künstler.)

Ein Gegenstand, der Dürer als echten Sohn seiner gefühlsreichen, unter dem nahen Einfluß

der deutschen Mpstik stehenden Zeit immer und immer wieder beschäftigte, ist das bittere Leiden

und Sterben un ser es Herrn. Abgesehen von unzähligen Einzelbildern dieser Art hat der Meister

mit geradezu unerschöpflicher Erfindungsgabe vier große Folgen von Passionsdarstellungen geschaffen,

von denen die Hauptblätter der großen H olz sch n ittp assi o n noch in diese frühere Zeit fallen,

während die sogenannte kleine Holzschnittpassion mit ihren 37 Blättern und die 15 Blätter

der Kupferstichpassion in der Zeit nach der zweiten Jtalienreise entstanden sind.

Ilnd neben einigen hervorragenden Gemälden, wie der sogenannte Paumgartner-Altar

und die Anbetung der Könige, ist es noch ein Meisterwerk graphischer Kunst, das der Haupt-

sache nach dieser ersten Periode in Dürers Schaffen seine Entstehung verdankt: das wunderliebliche

„Marienleben", die Geschichte der Gottesmutter, umspielt vom Geranke der Legendendichtung,

durchweht vom morgenfrischen Hauch der Poesie, eine der zartesten Huldigungen, welche deutsches

Empfinden, deutsche Romantik der Himmelskönigin dargebracht.

War es unserem deutschen Meister auch nicht vergönnt, gleich scinen Kollegen jenseits der Alpen

seine Phantasie aus den Wänden von Domen und Palästen sich ausleben zu lassen, so konnte ihm

dafür vollen Ersatz bieten das Bewußtsein, daß er mit seinen Kupferstichen und Holzschnitten für sein

geliebtes deutsches Volk schaffe. Diese Darstellungen des leidendeir Heilandes mitten unter rohen

Schergen, diese schlichten, gemütstiefen Szenen vom Oelberg und von Kalvaria, diese Blätter, die

erzahlten von Leid und Freud llnserer lieben Frau, sie zogen nach Art von Flugblättern durchs ganze

Land, die geschästskundige Frau Dürerin verkaufte dieselben auf Messen und Jahrmärkten, so wurde

diese KunstBesitz, auch geistiger Besitz des Volkes.

Das Volk verstand und liebte diese Kunst, erklang

hier doch seine eigene, urwüchsig-naive, kräftige

Sprache,und esredetesieeiner, „derGewalthatte".

Dürers Ruhm war im Steigcn, auch seine

finanzielleLage gestaltcte sich allmählich günstiger,

schon hatte er sich auch ein eigenes Heim er-

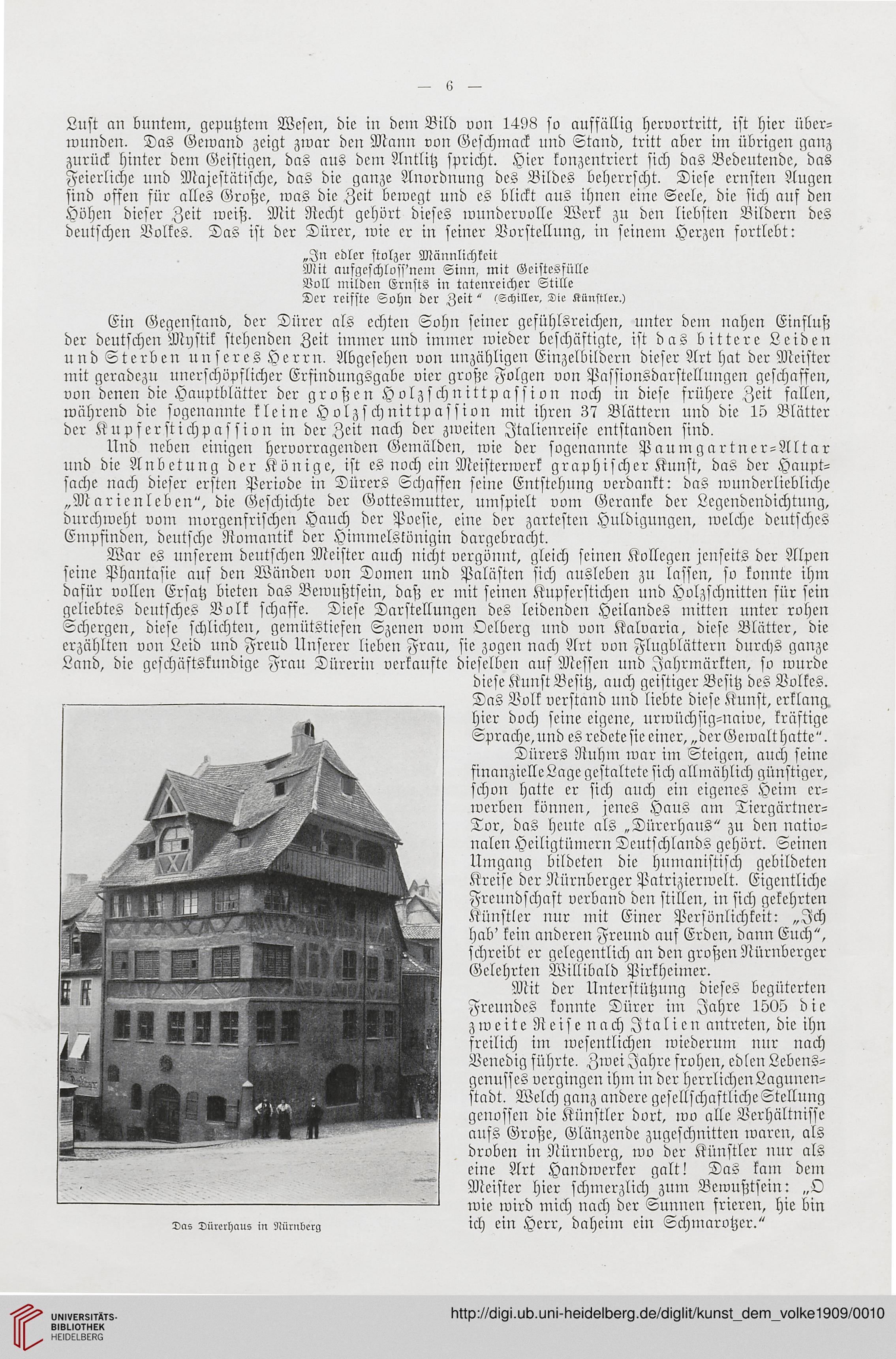

werben können, jenes Haus am Tiergärtner-

Tor, das heute als „Dürerhaus" zu den natio-

nalen Heiligtümern Deutschlands gehört. Seinen

llmgang bildeten die humanistisch gebildeten

Kreise der Nürnberger Patrizierwelt. Eigentliche

Freundschaft verband den stillen, in sich gekehrten

Künstler nur mit Einer Persönlichkeit: „Jch

hab' kein anderen Freund auf Erden, dann Euch",

schreibt er gelegentlich an den grohen Nürnberger

Gelehrten Willibald Pirkheimer.

Mit der Ilnterstützung dieses begüterten

Freundes konnte Dürer im Jahre 1505 die

zweite Reise nach Jtalien antreten, die ihn

freilich im wesentlichen wiederum nur nach

Venedig führte. ZweiJahre frohen, edlen Lebens-

genusses vergingen ihm in der herrlichenLagunen-

stadt. Welch ganz andere gesellschaftlicheStellung

genossen die Künstler dort, wo alle Verhältnisse

aufs Große, Glänzende zugeschnitten waren, als

droben in Nürnberg, wo der Künstler nur als

eine Art Handwerker galt! Das kam dem

Meister hier schmerzlich zum Bewußtsein: „O

wie wird mich nach der Sunnen srieren, hie bin

ich ein Herr, daheim ein Schmarotzer."

Das Dürerhaus in Nürnberg

Lust an buntem, geputztem Wesen, die in dem Bild von 1498 so auffällig hervortritt, ist hier über-

munden. Das Gemand zeigt zwar den Mann von Geschmack und Stand, tritt aber im übrigen ganz

zurück hinter dem Geistigen, das aus dem Antlitz spricht. Hier konzentriert sich das Bedeutende, das

Feierliche und Majestätische, das die ganze Anordnung des Bildes beherrscht. Diese ernsten Augen

sind offen für alles Große, was die Zeit bewegt und es blickt aus ihnen eine Seele, die sich auf den

Höhen dieser Zeit weiß. Mit Recht gehört dieses wundervolle Werk zu den liebsten Bildern des

deutschen Volkes. Das ist der Dürer, wie er in seiner Vorstellung, in seinem Herzen fortlebt:

„Jn edler stolzer Männlichkeit

Mit aufgeschloss'nem Sinn, mit Geistessülle

Voll milden Ernsts in tatenreicher Stille

Der reifste Sohn der Zeit" (Schiller, Dic Künstler.)

Ein Gegenstand, der Dürer als echten Sohn seiner gefühlsreichen, unter dem nahen Einfluß

der deutschen Mpstik stehenden Zeit immer und immer wieder beschäftigte, ist das bittere Leiden

und Sterben un ser es Herrn. Abgesehen von unzähligen Einzelbildern dieser Art hat der Meister

mit geradezu unerschöpflicher Erfindungsgabe vier große Folgen von Passionsdarstellungen geschaffen,

von denen die Hauptblätter der großen H olz sch n ittp assi o n noch in diese frühere Zeit fallen,

während die sogenannte kleine Holzschnittpassion mit ihren 37 Blättern und die 15 Blätter

der Kupferstichpassion in der Zeit nach der zweiten Jtalienreise entstanden sind.

Ilnd neben einigen hervorragenden Gemälden, wie der sogenannte Paumgartner-Altar

und die Anbetung der Könige, ist es noch ein Meisterwerk graphischer Kunst, das der Haupt-

sache nach dieser ersten Periode in Dürers Schaffen seine Entstehung verdankt: das wunderliebliche

„Marienleben", die Geschichte der Gottesmutter, umspielt vom Geranke der Legendendichtung,

durchweht vom morgenfrischen Hauch der Poesie, eine der zartesten Huldigungen, welche deutsches

Empfinden, deutsche Romantik der Himmelskönigin dargebracht.

War es unserem deutschen Meister auch nicht vergönnt, gleich scinen Kollegen jenseits der Alpen

seine Phantasie aus den Wänden von Domen und Palästen sich ausleben zu lassen, so konnte ihm

dafür vollen Ersatz bieten das Bewußtsein, daß er mit seinen Kupferstichen und Holzschnitten für sein

geliebtes deutsches Volk schaffe. Diese Darstellungen des leidendeir Heilandes mitten unter rohen

Schergen, diese schlichten, gemütstiefen Szenen vom Oelberg und von Kalvaria, diese Blätter, die

erzahlten von Leid und Freud llnserer lieben Frau, sie zogen nach Art von Flugblättern durchs ganze

Land, die geschästskundige Frau Dürerin verkaufte dieselben auf Messen und Jahrmärkten, so wurde

diese KunstBesitz, auch geistiger Besitz des Volkes.

Das Volk verstand und liebte diese Kunst, erklang

hier doch seine eigene, urwüchsig-naive, kräftige

Sprache,und esredetesieeiner, „derGewalthatte".

Dürers Ruhm war im Steigcn, auch seine

finanzielleLage gestaltcte sich allmählich günstiger,

schon hatte er sich auch ein eigenes Heim er-

werben können, jenes Haus am Tiergärtner-

Tor, das heute als „Dürerhaus" zu den natio-

nalen Heiligtümern Deutschlands gehört. Seinen

llmgang bildeten die humanistisch gebildeten

Kreise der Nürnberger Patrizierwelt. Eigentliche

Freundschaft verband den stillen, in sich gekehrten

Künstler nur mit Einer Persönlichkeit: „Jch

hab' kein anderen Freund auf Erden, dann Euch",

schreibt er gelegentlich an den grohen Nürnberger

Gelehrten Willibald Pirkheimer.

Mit der Ilnterstützung dieses begüterten

Freundes konnte Dürer im Jahre 1505 die

zweite Reise nach Jtalien antreten, die ihn

freilich im wesentlichen wiederum nur nach

Venedig führte. ZweiJahre frohen, edlen Lebens-

genusses vergingen ihm in der herrlichenLagunen-

stadt. Welch ganz andere gesellschaftlicheStellung

genossen die Künstler dort, wo alle Verhältnisse

aufs Große, Glänzende zugeschnitten waren, als

droben in Nürnberg, wo der Künstler nur als

eine Art Handwerker galt! Das kam dem

Meister hier schmerzlich zum Bewußtsein: „O

wie wird mich nach der Sunnen srieren, hie bin

ich ein Herr, daheim ein Schmarotzer."

Das Dürerhaus in Nürnberg