9

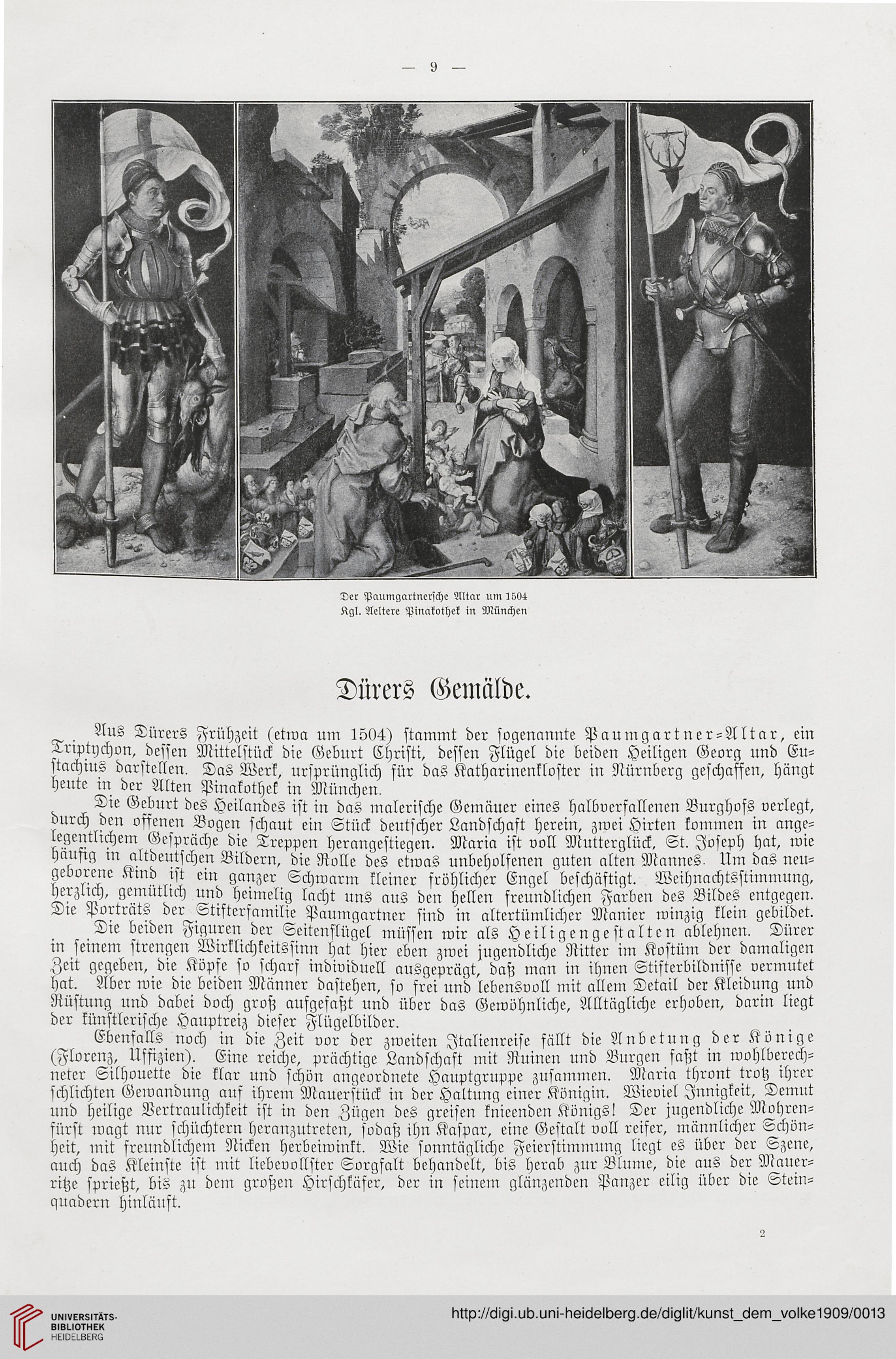

Der Paumgartnersche Mtar um tSll-t

Kgl. Aeltere Pinakothek in München

Dürers Gemälde.

Aus Dürers Frühzeit (etwa um 1504) stammt der sogenannte Paumgartner-Altar, em

-üriptychon, dessen Mittelstück die Geburt Christi, dessen Flügel die beiden Heiligen Georg und Eu-

stachins darstcllen. Das Werk, ursprünglich für das Katharinenkloster in Nürnberg geschafsen, hängt

hente in der Alten Pinakothck in München.

Die Gebnrt des Heilandes ist in das malerische Gemäuer eines halbverfallenen Burghofs verlegt,

dnrch den offenen Bogen schant ein Stück deutscher Landschaft herein, zwei Hirten kommen in ange-

legentlichem Gesprächc die Treppen herangestiegen. Maria ist voll Mntterglück, St. Joseph hat, wie

hänftg in altdeutschen Bildern, die Rolle des etwas unbeholfenen gnten alten Mannes. llm das neu-

geborcne Kind ist ein ganzer Schwarm kleiner fröhlicher Engel beschäftigt. Weihnachtsstnnmung,

herzlkch, gemütlich und^ heimelig lacht uns ans den hellen frenndlichen Farben des Bildes entgegen.

Die Porträts der Stifterfamilie Paumgartner sind in altcrtümlicher Manier winzig klcin gebildet.

Die beiden Figuren der Seitenflügel müssen wir als Heiligengestalten ablehnen. Dürer

in seinem strcngen Wirklichkeitssinn hat hier eben zwei jugendliche Ritter im Kostüm der damaligen

Zeit gegeben, die Köpfe so scharf individuell ausgeprägt, daft man in ihnen Stifterbildnisse vermutct

hat. Aber wie die beiden Männer dastehen, so frei und lebensvoll mit allem Detail der Kleidung und

Rüstung und dabei doch grvft aufgefaftt und über das Gewöhnliche, Alltägliche erhoben, darin liegt

der künstlerische Hauptreiz dieser Flügelbilder.

Ebenfalls noch in die Zcit vor der zweiten Jtalienrcise fällt die Anbetung der Könige

(Florenz, Uffizien). Eine reiche, prächtige Landschaft mit Ruinen und Burgen faftt in wohlberech-

netcr Silhouette die klar uud schön angeordnete Hauptgruppe zusammeu. Alaria thront trotz ihrer

schlichten Gewandung auf ihrem Mauerstück in der Haltung einer Königin. Wieviel Jnnigkeit, Demut

und heilige Vertraulichkeit ist in den Zügen des greisen knieenden Königs! Der jugendliche Atohren-

fürst ivagt nur schüchtern heranzutreten, sodaft ihn Kaspar, eine Gestalt vvll reifcr, münnlicher schön-

heit, mit freundlichem Nicken herbeiwinkt. Wie sonntägliche Feierstimmung liegt es über der Szenc,

auch das Kleinste ist mit liebcvollster Sorgfalt behandelt, bis herab zur Blume, die aus der Maucr-

ritze sprietzt, bis zu dem groften Hirschkäfer, der in seinem glänzenden Panzer eilig über die Stein-

guadern hinläuft.

Der Paumgartnersche Mtar um tSll-t

Kgl. Aeltere Pinakothek in München

Dürers Gemälde.

Aus Dürers Frühzeit (etwa um 1504) stammt der sogenannte Paumgartner-Altar, em

-üriptychon, dessen Mittelstück die Geburt Christi, dessen Flügel die beiden Heiligen Georg und Eu-

stachins darstcllen. Das Werk, ursprünglich für das Katharinenkloster in Nürnberg geschafsen, hängt

hente in der Alten Pinakothck in München.

Die Gebnrt des Heilandes ist in das malerische Gemäuer eines halbverfallenen Burghofs verlegt,

dnrch den offenen Bogen schant ein Stück deutscher Landschaft herein, zwei Hirten kommen in ange-

legentlichem Gesprächc die Treppen herangestiegen. Maria ist voll Mntterglück, St. Joseph hat, wie

hänftg in altdeutschen Bildern, die Rolle des etwas unbeholfenen gnten alten Mannes. llm das neu-

geborcne Kind ist ein ganzer Schwarm kleiner fröhlicher Engel beschäftigt. Weihnachtsstnnmung,

herzlkch, gemütlich und^ heimelig lacht uns ans den hellen frenndlichen Farben des Bildes entgegen.

Die Porträts der Stifterfamilie Paumgartner sind in altcrtümlicher Manier winzig klcin gebildet.

Die beiden Figuren der Seitenflügel müssen wir als Heiligengestalten ablehnen. Dürer

in seinem strcngen Wirklichkeitssinn hat hier eben zwei jugendliche Ritter im Kostüm der damaligen

Zeit gegeben, die Köpfe so scharf individuell ausgeprägt, daft man in ihnen Stifterbildnisse vermutct

hat. Aber wie die beiden Männer dastehen, so frei und lebensvoll mit allem Detail der Kleidung und

Rüstung und dabei doch grvft aufgefaftt und über das Gewöhnliche, Alltägliche erhoben, darin liegt

der künstlerische Hauptreiz dieser Flügelbilder.

Ebenfalls noch in die Zcit vor der zweiten Jtalienrcise fällt die Anbetung der Könige

(Florenz, Uffizien). Eine reiche, prächtige Landschaft mit Ruinen und Burgen faftt in wohlberech-

netcr Silhouette die klar uud schön angeordnete Hauptgruppe zusammeu. Alaria thront trotz ihrer

schlichten Gewandung auf ihrem Mauerstück in der Haltung einer Königin. Wieviel Jnnigkeit, Demut

und heilige Vertraulichkeit ist in den Zügen des greisen knieenden Königs! Der jugendliche Atohren-

fürst ivagt nur schüchtern heranzutreten, sodaft ihn Kaspar, eine Gestalt vvll reifcr, münnlicher schön-

heit, mit freundlichem Nicken herbeiwinkt. Wie sonntägliche Feierstimmung liegt es über der Szenc,

auch das Kleinste ist mit liebcvollster Sorgfalt behandelt, bis herab zur Blume, die aus der Maucr-

ritze sprietzt, bis zu dem groften Hirschkäfer, der in seinem glänzenden Panzer eilig über die Stein-

guadern hinläuft.