10

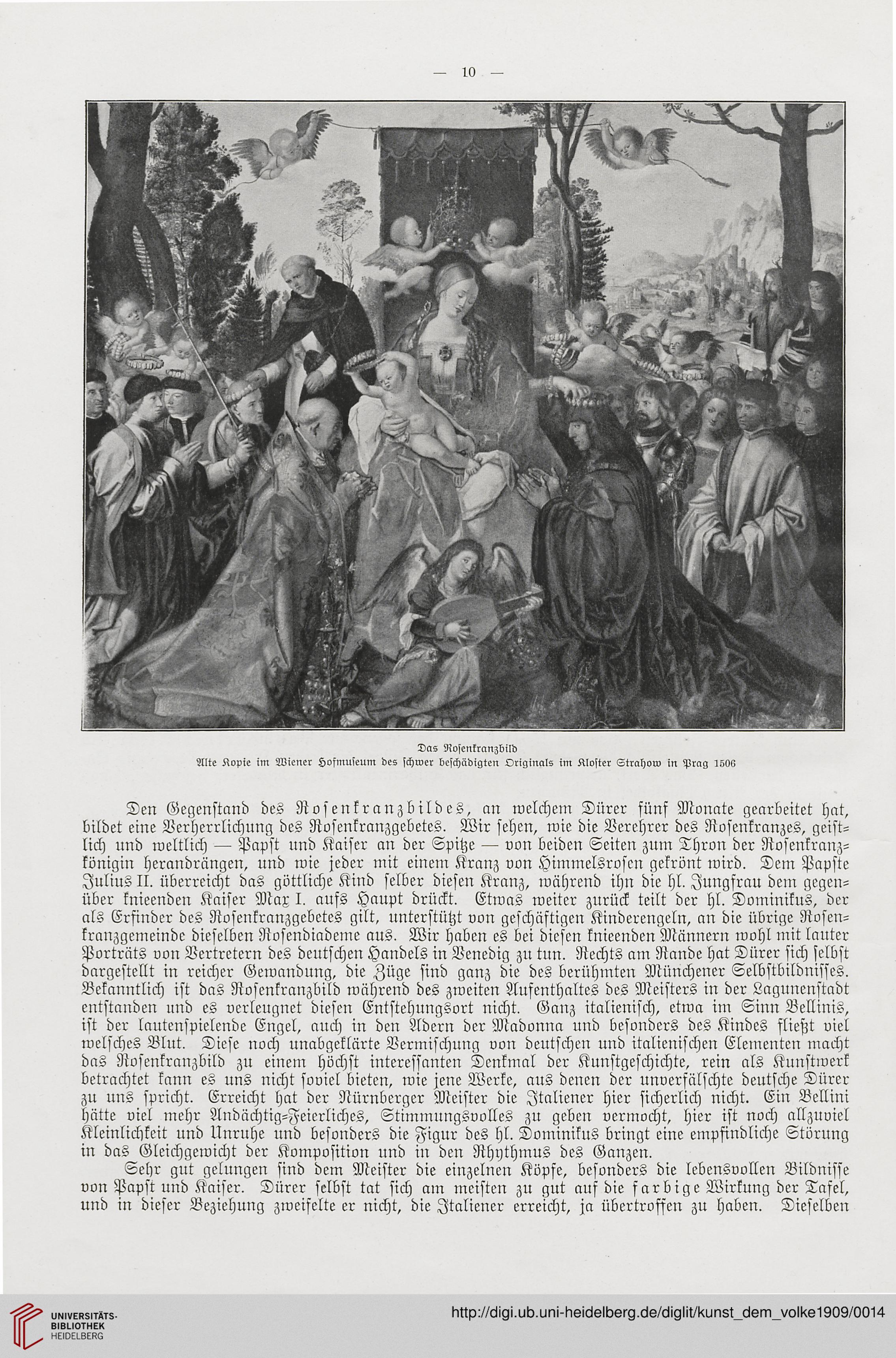

Das Nosenkranzbild

Alte Kopie iin Wiener Hofmuseum des schwer beschädigten Originals im Kloster Strahow in Prag t506

Den Gegenstand des Rosenkranzbildes, an roelchem Dürer fünf Monate gearbeitet hat,

bildet eine Verherrlichung des Rosenkranzgebetes. Wir sehen, wie die Verehrer des Rosenkranzes, geist-

lich nnd weltlich — Papst und Kaiser an der Spitze — von beiden Seiten zmn Thron der Rosenkranz-

königin herandrängen, und wie jeder mit einem Kranz von Himmelsrosen gekrönt wird. Dem Papste

Julius II. überreicht das göttliche Kind selber diesen Kranz, während ihn die hl. Jungfrau dem gegen-

über knieenden Kaiser Max I. aufs Haupt drückt. Etwas weiter zurück teilt der hl. Dominikus, der

als Erfinder des Rosenkranzgebetes gilt, unterstützt von geschäftigen Kinderengeln, an die übrige Rosen-

kranzgemeinde dieselben Rosendiademe aus. Wir haben es bei diesen knieenden Männern wohl mit lauter

Porträts von Vertretern des deutschen Handels in Venedig zu tun. Rechts am Rande hat Dürer sich selbst

dargestellt in reicher Gewandung, die Züge sind ganz die des berühmten Münchener Selbstbildnisses.

Bekanntlich ist das Rosenkranzbild während des zweiten Aufenthaltes des Meisters in der Lagunenstadt

entstanden und es verleugnet diesen Entstehungsort nicht. Ganz italienisch, etwa im Sinn Bellinis,

ist der lautenspielende Engel, auch in den Adern der Madonna und besonders des Kindes sließt viel

welsches Blut. Diese noch unabgeklärte Vermischung von deutschen und italienischen Elementen macht

das Rosenkranzbild zu einem höchst interessanten Denkmal der Kunstgeschichte, rein als Kunstwerk

betrachtet kann es uns nicht soviel bieten, wie jene Werke, aus denen der unverfälschte deutsche Dürer

zu uns spricht. Erreicht hat der Nürnberger Meister die Jtaliener hier sicherlich nicht. Ein Bellini

hätte viel mehr Andächtig-Feierliches, Stimmungsvolles zu geben vermocht, hier ist noch allzuoiel

Kleinlichkeit und Unruhe und besonders die Figur des hl. Dominikus bringt eine empfindliche Störung

in das Gleichgewicht der Komposition und in den Rhythmus des Ganzen.

Sehr gut gelungen sind dem Meister die einzelnen Köpfe, besonders die lebensvollen Bildnisse

von Papst und Kaiser. Dürer selbst tat sich am meisten zu gut auf die farbige Wirkung der Tasel,

und in dieser Beziehung zweifelte er nicht, die Jtaliener erreicht, ja übertroffen zu haben. Dieselben

Das Nosenkranzbild

Alte Kopie iin Wiener Hofmuseum des schwer beschädigten Originals im Kloster Strahow in Prag t506

Den Gegenstand des Rosenkranzbildes, an roelchem Dürer fünf Monate gearbeitet hat,

bildet eine Verherrlichung des Rosenkranzgebetes. Wir sehen, wie die Verehrer des Rosenkranzes, geist-

lich nnd weltlich — Papst und Kaiser an der Spitze — von beiden Seiten zmn Thron der Rosenkranz-

königin herandrängen, und wie jeder mit einem Kranz von Himmelsrosen gekrönt wird. Dem Papste

Julius II. überreicht das göttliche Kind selber diesen Kranz, während ihn die hl. Jungfrau dem gegen-

über knieenden Kaiser Max I. aufs Haupt drückt. Etwas weiter zurück teilt der hl. Dominikus, der

als Erfinder des Rosenkranzgebetes gilt, unterstützt von geschäftigen Kinderengeln, an die übrige Rosen-

kranzgemeinde dieselben Rosendiademe aus. Wir haben es bei diesen knieenden Männern wohl mit lauter

Porträts von Vertretern des deutschen Handels in Venedig zu tun. Rechts am Rande hat Dürer sich selbst

dargestellt in reicher Gewandung, die Züge sind ganz die des berühmten Münchener Selbstbildnisses.

Bekanntlich ist das Rosenkranzbild während des zweiten Aufenthaltes des Meisters in der Lagunenstadt

entstanden und es verleugnet diesen Entstehungsort nicht. Ganz italienisch, etwa im Sinn Bellinis,

ist der lautenspielende Engel, auch in den Adern der Madonna und besonders des Kindes sließt viel

welsches Blut. Diese noch unabgeklärte Vermischung von deutschen und italienischen Elementen macht

das Rosenkranzbild zu einem höchst interessanten Denkmal der Kunstgeschichte, rein als Kunstwerk

betrachtet kann es uns nicht soviel bieten, wie jene Werke, aus denen der unverfälschte deutsche Dürer

zu uns spricht. Erreicht hat der Nürnberger Meister die Jtaliener hier sicherlich nicht. Ein Bellini

hätte viel mehr Andächtig-Feierliches, Stimmungsvolles zu geben vermocht, hier ist noch allzuoiel

Kleinlichkeit und Unruhe und besonders die Figur des hl. Dominikus bringt eine empfindliche Störung

in das Gleichgewicht der Komposition und in den Rhythmus des Ganzen.

Sehr gut gelungen sind dem Meister die einzelnen Köpfe, besonders die lebensvollen Bildnisse

von Papst und Kaiser. Dürer selbst tat sich am meisten zu gut auf die farbige Wirkung der Tasel,

und in dieser Beziehung zweifelte er nicht, die Jtaliener erreicht, ja übertroffen zu haben. Dieselben