11

müßten eingestehen, schreibt er, ,daß sie schönere Farben noch me gesehen . d^

Strahow in Prag befindliche Original durch ungünstige Schrchale und oftere Uebermalung^

gelitten, daß uns sogar die alte Kopie im Wiener Hofmuseum eme befiere ^orstcllung von ^urciv

Mensalls^ei'ne s^ucht des Aufenthalts in Venedig und zmar cine viel refi'ere als das sich mirklich

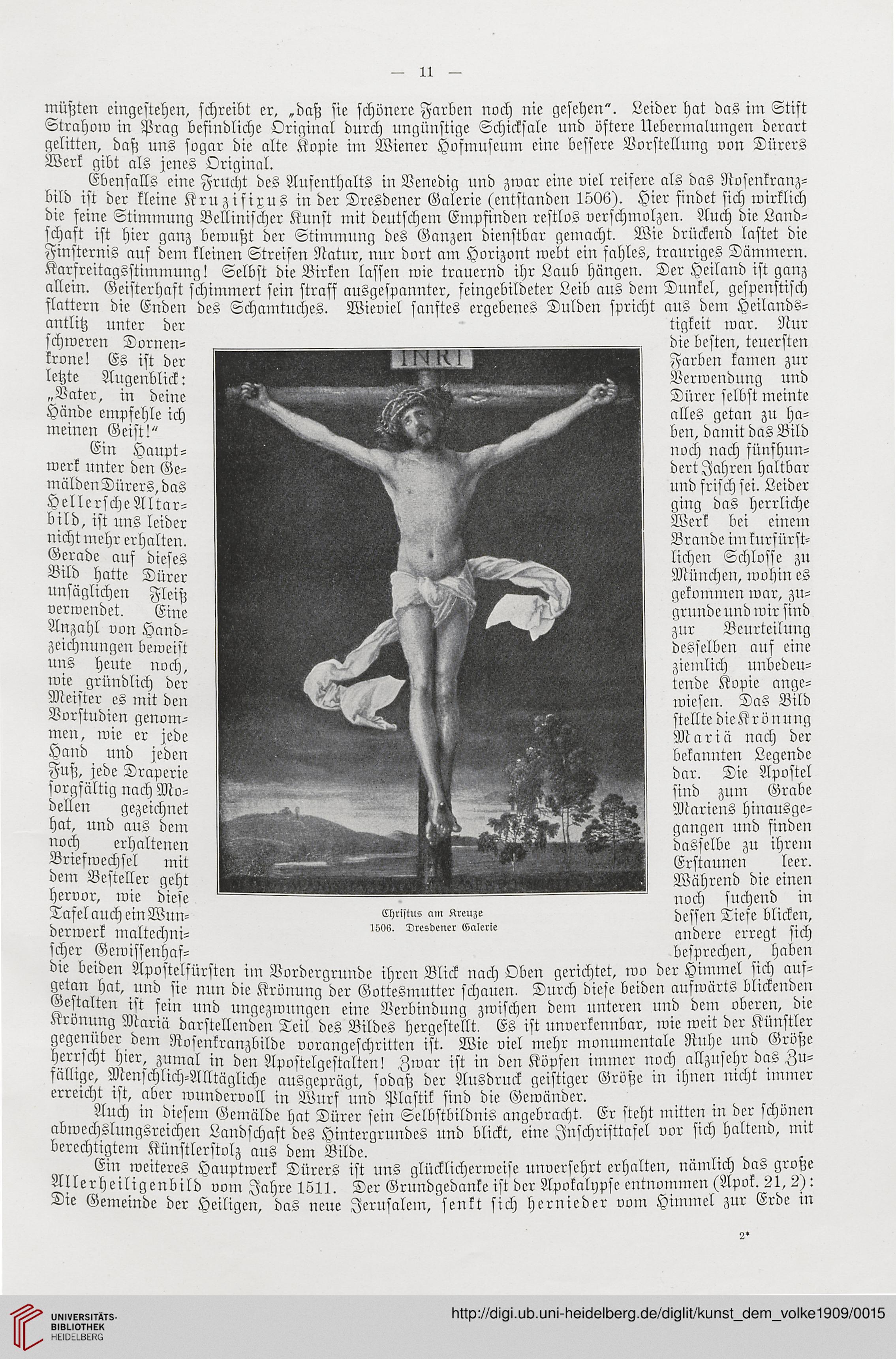

bild ist der kleine Kfinzifixus in der Dresdener Galerie (entstanden ^1o06). l-'rdet suh wEch

die feine Stimmung Bellinischer Kunst mit deutschem Empfinden restlov ^7?^

schaft ist hier ganz bewußt der Stimmung des Ganzen drenstbar gemacht. ^ i s

Finsternis auf dem kleinen Streifen Natur, nur dort am Horrzont webt em fahlev,

Karfreitagsstnnmung l Selbst die Birken lassen wie trauernd rhr Laub hangen. ^ ^

allein. Geisterhaft schimmert sein straff ausgespannter, feingeblldeter Lerb aus dem 'ukefi geffe^

slattern die Enden des Schamtuches. Wieviel sanftes ergebenes Lulden spricht aus dem Hellam.-

antlitz unter der

schweren Dornen-

kronel Es ist der

letzte Augenblick:

„Vater, in deine

Hände empfehle ich

meinen Geistl"

Ein Haupt-

werk unter den Ge-

mäldenDürers,das

HellerscheAltar-

bild, ist uns leider

nichtmehr erhalten.

Gerade auf dieses

Bild hatte Dürer

unsäglichen Fleiß

verwendet. Eine

Anzahl von Hand-

zeichnungen beweist

uns heute noch,

wie gründlich der

Meister es mit den

Vorstudicn genom-

men, wie er jede

Hand und jeden

Fuß, jede Draperie

sorgfältig nach Mo-

dellen gezeichnet

hat, und aus dem

noch erhaltenen

Briefwechsel mit

dem Besteller geht

hervor, wie diese

TafelaucheinWun-

derwerk maltechni

scher Gewissenhcff

Christus am Kreuze

t506. Dresdener Galerie

tigkeit war. Nur

die besten, teuersten

Farben kamen zur

Verwendung und

Dürer selbst meinte

alles getan zu ha-

ben, damit das Bild

noch nach fünfhun-

dert Jahren haltbar

und frisch sei. Leider

ging das herrliche

Werk bei einem

Brandeimkurfürst-

lichen Schlosse zu

München, wohin es

gekommen war, zu-

grundeundwirsind

zur Beurteilung

desselben auf eine

ziemlich unbedeu-

tende Kopie ange-

wiesen. Das Bild

stelltedieKrönung

Mariä nach der

bekannten Legende

dar. Die Apostel

sind zum Grabe

Mariens hinausge-

gangen und finden

dasselbe zu ihrem

Erstaunen leer.

Während die einen

noch suchend in

dessen Tiefe blicken,

andere erregt sich

besprechen, haben

die beiden Äpostelfürsten im Vordergrunde ihren Blick nach Oben gerichtet, wo der Himmel ftch aus

getan hat, und sie nun die Krönung der Gottesmutter schauen. Durch diese beiden aufwärt^ blickeiu cn

Gestalten ist fein und ungezwungen eine Verbindung zwischen dem unteren und dem oberen, me

Krönung Mnriä darstellenden Teil des Bildes hergestellt. Es ist unverkennbar, wie wert der Kmfitler

gegenüber dem Rosenkranzbilde vorangeschritten ist. Wie viel mehr monumentale Ruhe und Große

herrscht hier, zumal in den Apostclqestalten! Zwar ist in den Köpfen immer noch allzifiehr das ^u-

fällige, Menschlich-Alltägliche ausgeprügt, sodaß der Ausdruck gcistiger Grvße in ihnen mcht innner

erreicht ist, aber wundervoll in Wurf und Plastik sind die Gewänder. . . .

Auch in dieseni Gemälde hat Dürer sein Selbstbildnis angebracht. Er steht mitten ni dcr lchoncn

abwechslungsreichen Landschaft des Hintergrnndes und blickt, eine Jnschrifttafel vor fich haltend, mit

berechtigtem Künstlerstolz aus dem Bilde. ^ ^ .. ^ ^

Ein weiteres Hauptwerk Dürers ist uns glücklicherwcise unvcrsehrt erhalten, uamlufi oav grope

Allerheiligenbild vom Jahre 1511. Der Grundgedanke ist der Apokalppse entnommen (Apok. il, .

Die Gemeinde der Heiligen, das neue Jerusalem, senkt sich hernieder vom Himmel zur Erde in

2*

müßten eingestehen, schreibt er, ,daß sie schönere Farben noch me gesehen . d^

Strahow in Prag befindliche Original durch ungünstige Schrchale und oftere Uebermalung^

gelitten, daß uns sogar die alte Kopie im Wiener Hofmuseum eme befiere ^orstcllung von ^urciv

Mensalls^ei'ne s^ucht des Aufenthalts in Venedig und zmar cine viel refi'ere als das sich mirklich

bild ist der kleine Kfinzifixus in der Dresdener Galerie (entstanden ^1o06). l-'rdet suh wEch

die feine Stimmung Bellinischer Kunst mit deutschem Empfinden restlov ^7?^

schaft ist hier ganz bewußt der Stimmung des Ganzen drenstbar gemacht. ^ i s

Finsternis auf dem kleinen Streifen Natur, nur dort am Horrzont webt em fahlev,

Karfreitagsstnnmung l Selbst die Birken lassen wie trauernd rhr Laub hangen. ^ ^

allein. Geisterhaft schimmert sein straff ausgespannter, feingeblldeter Lerb aus dem 'ukefi geffe^

slattern die Enden des Schamtuches. Wieviel sanftes ergebenes Lulden spricht aus dem Hellam.-

antlitz unter der

schweren Dornen-

kronel Es ist der

letzte Augenblick:

„Vater, in deine

Hände empfehle ich

meinen Geistl"

Ein Haupt-

werk unter den Ge-

mäldenDürers,das

HellerscheAltar-

bild, ist uns leider

nichtmehr erhalten.

Gerade auf dieses

Bild hatte Dürer

unsäglichen Fleiß

verwendet. Eine

Anzahl von Hand-

zeichnungen beweist

uns heute noch,

wie gründlich der

Meister es mit den

Vorstudicn genom-

men, wie er jede

Hand und jeden

Fuß, jede Draperie

sorgfältig nach Mo-

dellen gezeichnet

hat, und aus dem

noch erhaltenen

Briefwechsel mit

dem Besteller geht

hervor, wie diese

TafelaucheinWun-

derwerk maltechni

scher Gewissenhcff

Christus am Kreuze

t506. Dresdener Galerie

tigkeit war. Nur

die besten, teuersten

Farben kamen zur

Verwendung und

Dürer selbst meinte

alles getan zu ha-

ben, damit das Bild

noch nach fünfhun-

dert Jahren haltbar

und frisch sei. Leider

ging das herrliche

Werk bei einem

Brandeimkurfürst-

lichen Schlosse zu

München, wohin es

gekommen war, zu-

grundeundwirsind

zur Beurteilung

desselben auf eine

ziemlich unbedeu-

tende Kopie ange-

wiesen. Das Bild

stelltedieKrönung

Mariä nach der

bekannten Legende

dar. Die Apostel

sind zum Grabe

Mariens hinausge-

gangen und finden

dasselbe zu ihrem

Erstaunen leer.

Während die einen

noch suchend in

dessen Tiefe blicken,

andere erregt sich

besprechen, haben

die beiden Äpostelfürsten im Vordergrunde ihren Blick nach Oben gerichtet, wo der Himmel ftch aus

getan hat, und sie nun die Krönung der Gottesmutter schauen. Durch diese beiden aufwärt^ blickeiu cn

Gestalten ist fein und ungezwungen eine Verbindung zwischen dem unteren und dem oberen, me

Krönung Mnriä darstellenden Teil des Bildes hergestellt. Es ist unverkennbar, wie wert der Kmfitler

gegenüber dem Rosenkranzbilde vorangeschritten ist. Wie viel mehr monumentale Ruhe und Große

herrscht hier, zumal in den Apostclqestalten! Zwar ist in den Köpfen immer noch allzifiehr das ^u-

fällige, Menschlich-Alltägliche ausgeprügt, sodaß der Ausdruck gcistiger Grvße in ihnen mcht innner

erreicht ist, aber wundervoll in Wurf und Plastik sind die Gewänder. . . .

Auch in dieseni Gemälde hat Dürer sein Selbstbildnis angebracht. Er steht mitten ni dcr lchoncn

abwechslungsreichen Landschaft des Hintergrnndes und blickt, eine Jnschrifttafel vor fich haltend, mit

berechtigtem Künstlerstolz aus dem Bilde. ^ ^ .. ^ ^

Ein weiteres Hauptwerk Dürers ist uns glücklicherwcise unvcrsehrt erhalten, uamlufi oav grope

Allerheiligenbild vom Jahre 1511. Der Grundgedanke ist der Apokalppse entnommen (Apok. il, .

Die Gemeinde der Heiligen, das neue Jerusalem, senkt sich hernieder vom Himmel zur Erde in

2*