12 —

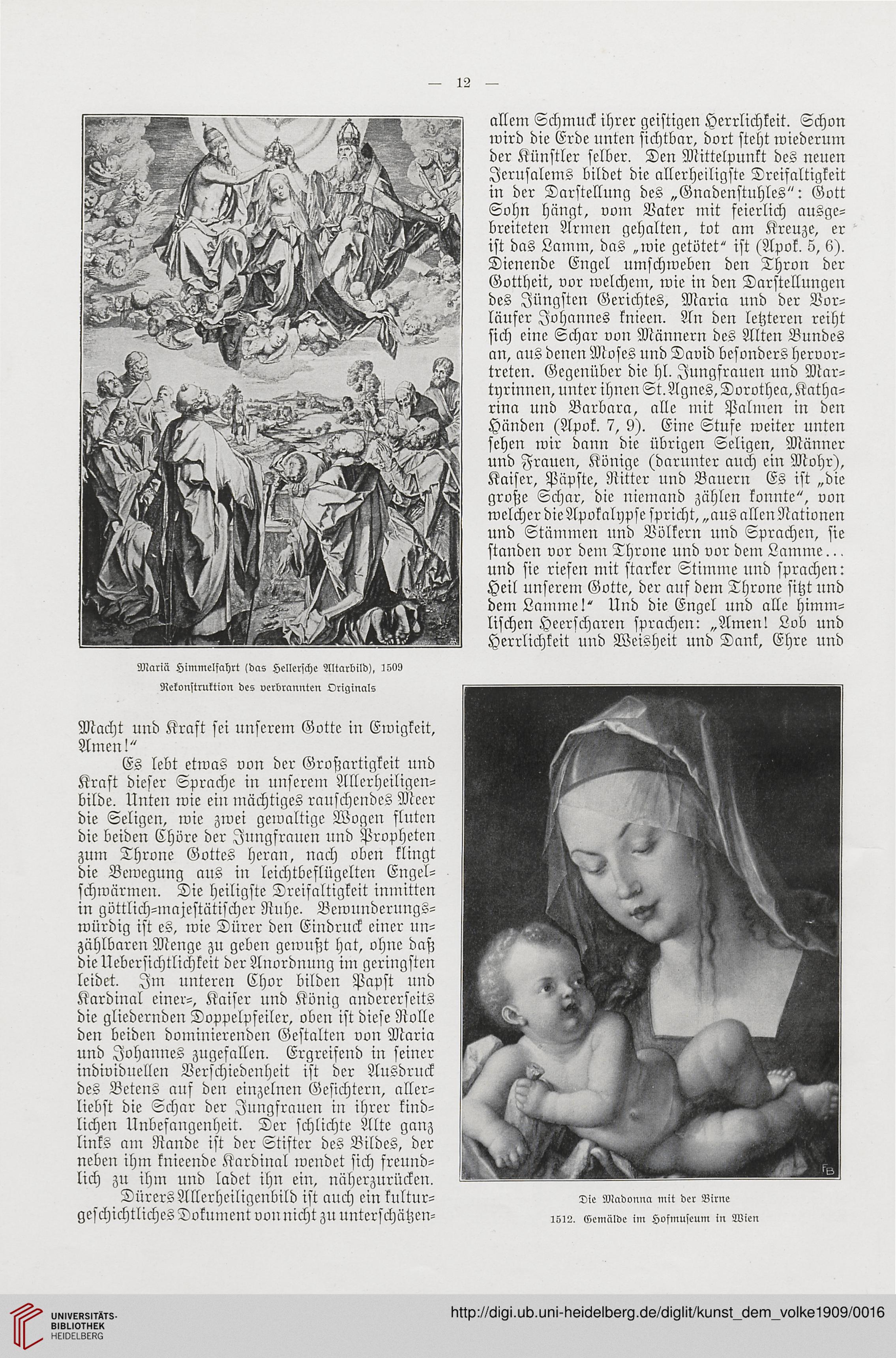

Mariä Himmelfahrt >das Hellerfche Altarbild), I5»g

allem Schmuck ihrer geistigen Herrlichkeit. Schon

wird die Erde unten sichtbar, dort steht wiederum

der Künstler selber. Den Mittelpunkt des neuen

Jerusalems bildet die allerheiligste Dreifaltigkeit

in der Darstellung des „Gnadenstuhles": Gott

Sohn hängt, vom Vater mit feierlich ausge-

breiteten Armen gehalten, tot am Kreuze, er

ist das Lamm, das „wie getötet" ist (Apok. 5, 6).

Dienende Engel umschweben den Thron der

Gottheit, vor welchem, wie in den Darstellungen

des Jüngsten Gerichtes, Maria und der Vor-

läufer Johannes knieen. An den letzteren reiht

sich eine Schar von Männern des Alten Bundes

an, aus denen Moses und David besonders hervor-

treten. Gegenüber die hl. Jungfrauen und Atar-

tyrinnen, unter ihnen St.Agnes, Dorothea, Katha-

rina und Barbara, alle mit Palmen in den

Händen (Apok. 7, 9). Eine Stufe weiter unten

sehen wir dann die übrigen Seligen, Männer

und Frauen, Könige (darunter auch ein Mohr),

Kaiser, Päpste, Ritter und Bauern Es ist „die

große Schar, die niemand zählen konnte", von

welcherdieApokalypse spricht,„ausallenNationen

und Stämmen nnd Völkern und Sprachen, sie

standen vor dem Throne und vor dem Lamme...

und sie riefen mit starker Stimme und sprachen:

Heil unserem Gotte, der aus dem Throne sitzt und

dem Lamme!" Und die Engel und alle himm-

lischen Heerscharen sprachen: „Amen! Lob und

Herrlichkeit und Weisheit und Dank, Ehre und

Nekonstruktion des verbrannten Originals

Macht und Kraft sei unserem Gotte in Ewigkeit,

Amen!"

Es lebt etwas von der Großartigkeit und

Kraft dieser Sprache in unserem Allerheiligen-

bilde. llnten wie ein mächtiges rauschendes Meer

die Seligen, wie zwei gewaltige Wogen slutcn

die beiden Chöre der Jungfrauen und Propheten

zum Throne Gottes heran, nach oben klingt

die Bewegung aus in leichtbeflügelten Engel-

schwärmen. Die heiligste Dreifaltigkeit inmitten

in göttlich-majestätischer Ruhe. Bewunderungs-

würdig ist es, wie Dürer den Eindruck einer un-

zählbaren Menge zu geben gewußt hat, ohne daß

die llebersichtlichkeit der Anordnung im geringsten

leidet. Jm unteren Chor bilden Papst und

Kardinal einer-, Kaiser und König andererseits

die gliedernden Doppelpfeiler, oben ist diese Rolle

den beiden dominierenden Gestalten von Maria

und Johannes zugefallen. Ergreifend in seiner

individuellen Verschiedenheit ist der Ausdruck

des Betens aus den einzelnen Gesichtern, aller-

liebst die Schar der Jungfrauen in ihrer kind-

lichen llnbefangenheit. Der schlichte Alte ganz

links am Rande ist der Stifter des Bildes, der

neben ihm knieende Kardinal wendet sich sreund-

lich zu ihm und ladet ihn ein, näherzurücken.

Dürers Allerheiligenbild ist auch ein kultur-

geschichtlichesDokumentvonnichtzuunterschätzen-

Die Madonna nrit der Birne

1512. Gemälde im Hofrnuseum in Wien

Mariä Himmelfahrt >das Hellerfche Altarbild), I5»g

allem Schmuck ihrer geistigen Herrlichkeit. Schon

wird die Erde unten sichtbar, dort steht wiederum

der Künstler selber. Den Mittelpunkt des neuen

Jerusalems bildet die allerheiligste Dreifaltigkeit

in der Darstellung des „Gnadenstuhles": Gott

Sohn hängt, vom Vater mit feierlich ausge-

breiteten Armen gehalten, tot am Kreuze, er

ist das Lamm, das „wie getötet" ist (Apok. 5, 6).

Dienende Engel umschweben den Thron der

Gottheit, vor welchem, wie in den Darstellungen

des Jüngsten Gerichtes, Maria und der Vor-

läufer Johannes knieen. An den letzteren reiht

sich eine Schar von Männern des Alten Bundes

an, aus denen Moses und David besonders hervor-

treten. Gegenüber die hl. Jungfrauen und Atar-

tyrinnen, unter ihnen St.Agnes, Dorothea, Katha-

rina und Barbara, alle mit Palmen in den

Händen (Apok. 7, 9). Eine Stufe weiter unten

sehen wir dann die übrigen Seligen, Männer

und Frauen, Könige (darunter auch ein Mohr),

Kaiser, Päpste, Ritter und Bauern Es ist „die

große Schar, die niemand zählen konnte", von

welcherdieApokalypse spricht,„ausallenNationen

und Stämmen nnd Völkern und Sprachen, sie

standen vor dem Throne und vor dem Lamme...

und sie riefen mit starker Stimme und sprachen:

Heil unserem Gotte, der aus dem Throne sitzt und

dem Lamme!" Und die Engel und alle himm-

lischen Heerscharen sprachen: „Amen! Lob und

Herrlichkeit und Weisheit und Dank, Ehre und

Nekonstruktion des verbrannten Originals

Macht und Kraft sei unserem Gotte in Ewigkeit,

Amen!"

Es lebt etwas von der Großartigkeit und

Kraft dieser Sprache in unserem Allerheiligen-

bilde. llnten wie ein mächtiges rauschendes Meer

die Seligen, wie zwei gewaltige Wogen slutcn

die beiden Chöre der Jungfrauen und Propheten

zum Throne Gottes heran, nach oben klingt

die Bewegung aus in leichtbeflügelten Engel-

schwärmen. Die heiligste Dreifaltigkeit inmitten

in göttlich-majestätischer Ruhe. Bewunderungs-

würdig ist es, wie Dürer den Eindruck einer un-

zählbaren Menge zu geben gewußt hat, ohne daß

die llebersichtlichkeit der Anordnung im geringsten

leidet. Jm unteren Chor bilden Papst und

Kardinal einer-, Kaiser und König andererseits

die gliedernden Doppelpfeiler, oben ist diese Rolle

den beiden dominierenden Gestalten von Maria

und Johannes zugefallen. Ergreifend in seiner

individuellen Verschiedenheit ist der Ausdruck

des Betens aus den einzelnen Gesichtern, aller-

liebst die Schar der Jungfrauen in ihrer kind-

lichen llnbefangenheit. Der schlichte Alte ganz

links am Rande ist der Stifter des Bildes, der

neben ihm knieende Kardinal wendet sich sreund-

lich zu ihm und ladet ihn ein, näherzurücken.

Dürers Allerheiligenbild ist auch ein kultur-

geschichtlichesDokumentvonnichtzuunterschätzen-

Die Madonna nrit der Birne

1512. Gemälde im Hofrnuseum in Wien