16

Ein nmrdiges Denkmal für alle Zeiten wollte

er sich mit diesem Werke, auf das er „mehr

Fleiß aufwandte als auf andere Gemälde", bei

feiner gelicbten Vaterstadt stiften, deshalb über-

gab er die beiden Tafeln im Herbfte 1526 dem

Nürnberger Rat als Geschenk. Sie sind Dürers

reisstes Werk, in ihnen hat er das erreicht,

wonach er immer und immer gerungen hat.

Wie hatte der Meifter früher in der Wiedergabe

aller zufülligen Formen des menschlichenAntlitzes

geschwelgt! Man denke an die beiden „Heiligen"

Georg und Eustachius im „Paumgartnerschen

Altar", denen er einfach die Porträtköpfe der

Stifter aufgesetzt hat, man erinnere sich an die

Apostelköpfe in der „Himmelfahrt Mariens".

Das waren Gesichter von größter Lebenswahr-

heit, so eckig und knorrig, teilweise verschroben,

mit allen Fältchen, gerade wie das Alltagsleben

sie gestaltet. Aber vollständig und auf die Dauer

konnte Dürer von solchem Erfolge nicht befriedigt

sein. Der, wenn auch noch so lebenswahr wieder-

gegebene Kopf irgend eines Modells, eines runz-

ligen Alten von der Straße oder aus der Werk-

ftatt heraus ist eben noch kein Apostelkopf.

Aus den Zügen, aus der ganzen Erscheinung

eines Apostels, eines Heiligen muß eine gemisse

höhere Bedeutung und Würde, eine geistige Größe

sprechen, die ihn über die kleinliche Alltagswelt

hinaushebt. Aber unzählige, ja die allermeisten

Künstler habeu bei dem Versuche, ihren Heiligen-

gestalten innere, geistige Größe zu verleihen,

kläglich Schiffbruch gelitten. Die einen kamen

dadurch zu süßlichen, faden Jdealgestalten, die

nichts Wahres, nichts Jndividuell-Menschliches an sich haben. Dieser Art sind z. B. die meisten neueren

Heiligendarstellungen in Haus und Kirche und leider findet das Volk gerade an solch faden „schönen"

Gestalten, die man sich nicht als Menschen mit Fleisch und Blut auf der Erde mandelnd denken kann, am

meisteu Geschmack. Andere Künstler suchten ihren heiligen Gestalten durch theatralische Gesten, ausgestreckte

Arme mit gespreizten Fingern, mächtig flatternde Geivänder etwas Uebermenschliches zu geben.

Mit solch äußerlichen Mitteln wirkt ein Dürer nicht. Zwar sind auch bei den beiden Gestalten

des hl. Johannes und des HI. Paulus gerade die Gewänder von großartiger Wirkung. Da ist all

das Kleinliche, Gotisch-Knitterige, wie es Dürer sonst liebte, verschmäht, frei und mächtig sluten die

Gewänder hernieder, bei Johannes mehr in reichem, prächtigem, bei Paulus in grandios schlichtem

Wurf. Die Hauptwucht der Gestalten indes konzentriert sich in den Köpfen. Das sind wirklich Ueber-

menschen im christlichen Sinn, das sind wirklich Apostel, denen wir es zutrauen können, daß sie im-

stande waren, die heidnische Welt aus den Angeln zu heben, ein christliches Weltreich zu gründen,

das sind wirklich Säulen, auf denen die Kirche ruhen kann. Und dabei sind sie doch Fleisch von

unserem Fleisch, Bein von unserem Bein, sind vier wunderbar scharf umrissene und charakterisierte

Jndividualitäten. Nicht ganz mit Unrecht hat man in ihnen gleichsam Personifikationen der vier

menschlichen Temperamente erblicken zu sollen geglaubt. Da ist der Choleriker Paulus. Fest

und äußerlich ruhig steht er da, in der einen Hand die geschlossene hl. Schrift, die rcchte Faust um-

klammert den Schwertgriff. Aber die Ruhe ist nur eine scheinbare: das Antlitz ist zorngerötet, die

Adern der mächtigen Stirn siud angeschwollen, furchtbar, fast drohend blickt das dunkle Auge. Wie

einer der gewaltigen, zürnenden alttestamentlichen Propheten, so mutet uns diese Gestalt an, der sich

an machtvoller Erscheinung und bis aufs äußerste gespannter inuerer Kraft aus der ganzen christ-

lichen Kunst vielleicht nur der berühmte Moses von Michelangelo an die Seite stelleu läßt. Markus

ist der vor Erregung bleiche Sanguiniker. Von der linken Seite her scheint eine Gefahr zu drohen,

dorthin wenden sich die unruhig rollenden Augen und die gevffneten Lippen sind bereit, zornsprühende

Worte dorthin zu schleudern.

Jhm gegenüber steht Petrus, hier als PHIegmatiker gegeben. Ein ausdrucksvoller Greisen-

kopf, ein Grübler; mit einem leisen Zug von Verdrießliehkeit blickt er ansmerksam in das Evangelien-

buch, das St. Johannes halb geöffnet hält. Jn Markus mag man Reminiszenzen an den alten

Holzschuher, in Petrus an das Muffelporträt finden.

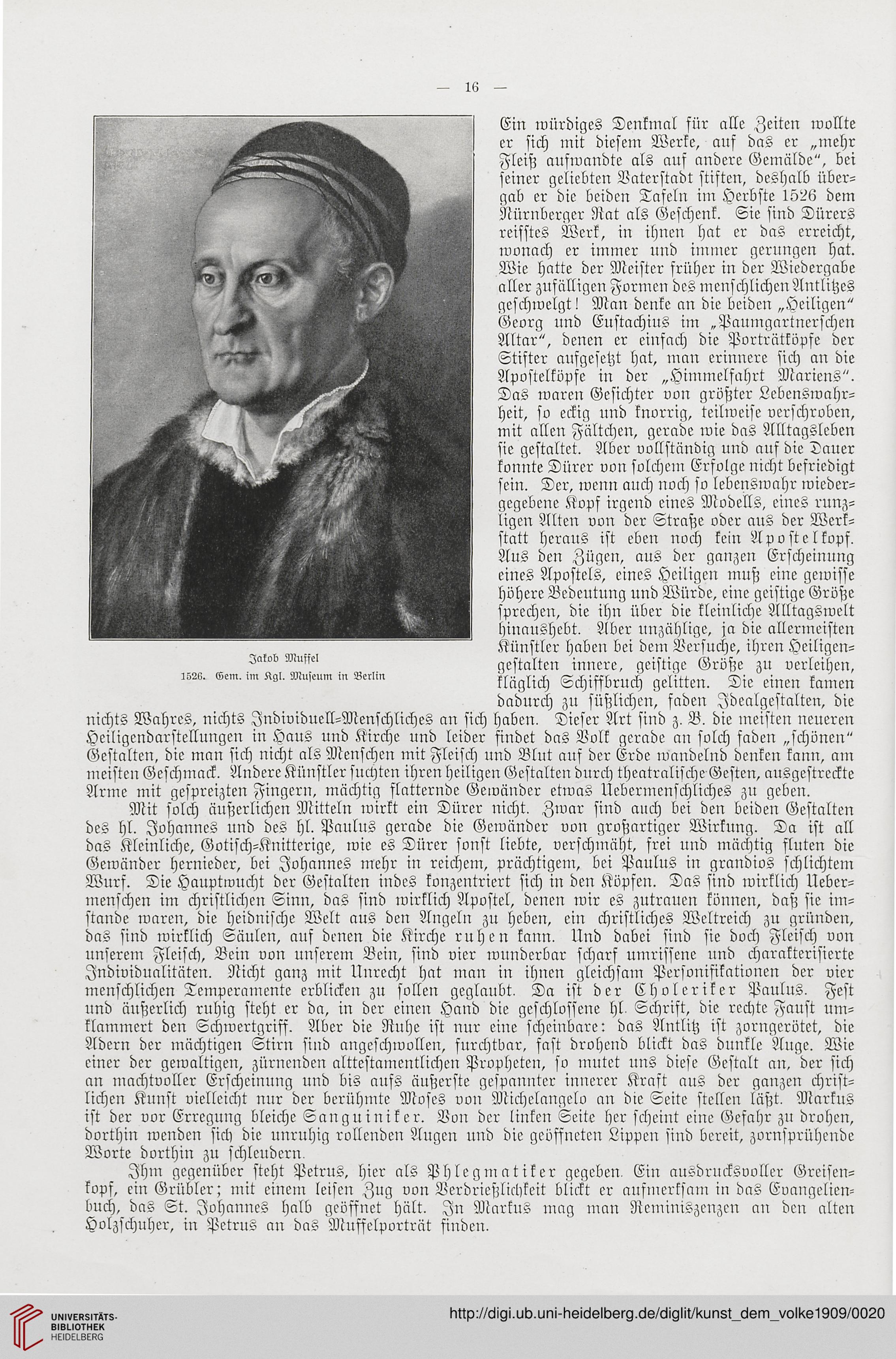

Jalob Muffel

IS2S. Eem. im Kgl. Museum iu Berlin

Ein nmrdiges Denkmal für alle Zeiten wollte

er sich mit diesem Werke, auf das er „mehr

Fleiß aufwandte als auf andere Gemälde", bei

feiner gelicbten Vaterstadt stiften, deshalb über-

gab er die beiden Tafeln im Herbfte 1526 dem

Nürnberger Rat als Geschenk. Sie sind Dürers

reisstes Werk, in ihnen hat er das erreicht,

wonach er immer und immer gerungen hat.

Wie hatte der Meifter früher in der Wiedergabe

aller zufülligen Formen des menschlichenAntlitzes

geschwelgt! Man denke an die beiden „Heiligen"

Georg und Eustachius im „Paumgartnerschen

Altar", denen er einfach die Porträtköpfe der

Stifter aufgesetzt hat, man erinnere sich an die

Apostelköpfe in der „Himmelfahrt Mariens".

Das waren Gesichter von größter Lebenswahr-

heit, so eckig und knorrig, teilweise verschroben,

mit allen Fältchen, gerade wie das Alltagsleben

sie gestaltet. Aber vollständig und auf die Dauer

konnte Dürer von solchem Erfolge nicht befriedigt

sein. Der, wenn auch noch so lebenswahr wieder-

gegebene Kopf irgend eines Modells, eines runz-

ligen Alten von der Straße oder aus der Werk-

ftatt heraus ist eben noch kein Apostelkopf.

Aus den Zügen, aus der ganzen Erscheinung

eines Apostels, eines Heiligen muß eine gemisse

höhere Bedeutung und Würde, eine geistige Größe

sprechen, die ihn über die kleinliche Alltagswelt

hinaushebt. Aber unzählige, ja die allermeisten

Künstler habeu bei dem Versuche, ihren Heiligen-

gestalten innere, geistige Größe zu verleihen,

kläglich Schiffbruch gelitten. Die einen kamen

dadurch zu süßlichen, faden Jdealgestalten, die

nichts Wahres, nichts Jndividuell-Menschliches an sich haben. Dieser Art sind z. B. die meisten neueren

Heiligendarstellungen in Haus und Kirche und leider findet das Volk gerade an solch faden „schönen"

Gestalten, die man sich nicht als Menschen mit Fleisch und Blut auf der Erde mandelnd denken kann, am

meisteu Geschmack. Andere Künstler suchten ihren heiligen Gestalten durch theatralische Gesten, ausgestreckte

Arme mit gespreizten Fingern, mächtig flatternde Geivänder etwas Uebermenschliches zu geben.

Mit solch äußerlichen Mitteln wirkt ein Dürer nicht. Zwar sind auch bei den beiden Gestalten

des hl. Johannes und des HI. Paulus gerade die Gewänder von großartiger Wirkung. Da ist all

das Kleinliche, Gotisch-Knitterige, wie es Dürer sonst liebte, verschmäht, frei und mächtig sluten die

Gewänder hernieder, bei Johannes mehr in reichem, prächtigem, bei Paulus in grandios schlichtem

Wurf. Die Hauptwucht der Gestalten indes konzentriert sich in den Köpfen. Das sind wirklich Ueber-

menschen im christlichen Sinn, das sind wirklich Apostel, denen wir es zutrauen können, daß sie im-

stande waren, die heidnische Welt aus den Angeln zu heben, ein christliches Weltreich zu gründen,

das sind wirklich Säulen, auf denen die Kirche ruhen kann. Und dabei sind sie doch Fleisch von

unserem Fleisch, Bein von unserem Bein, sind vier wunderbar scharf umrissene und charakterisierte

Jndividualitäten. Nicht ganz mit Unrecht hat man in ihnen gleichsam Personifikationen der vier

menschlichen Temperamente erblicken zu sollen geglaubt. Da ist der Choleriker Paulus. Fest

und äußerlich ruhig steht er da, in der einen Hand die geschlossene hl. Schrift, die rcchte Faust um-

klammert den Schwertgriff. Aber die Ruhe ist nur eine scheinbare: das Antlitz ist zorngerötet, die

Adern der mächtigen Stirn siud angeschwollen, furchtbar, fast drohend blickt das dunkle Auge. Wie

einer der gewaltigen, zürnenden alttestamentlichen Propheten, so mutet uns diese Gestalt an, der sich

an machtvoller Erscheinung und bis aufs äußerste gespannter inuerer Kraft aus der ganzen christ-

lichen Kunst vielleicht nur der berühmte Moses von Michelangelo an die Seite stelleu läßt. Markus

ist der vor Erregung bleiche Sanguiniker. Von der linken Seite her scheint eine Gefahr zu drohen,

dorthin wenden sich die unruhig rollenden Augen und die gevffneten Lippen sind bereit, zornsprühende

Worte dorthin zu schleudern.

Jhm gegenüber steht Petrus, hier als PHIegmatiker gegeben. Ein ausdrucksvoller Greisen-

kopf, ein Grübler; mit einem leisen Zug von Verdrießliehkeit blickt er ansmerksam in das Evangelien-

buch, das St. Johannes halb geöffnet hält. Jn Markus mag man Reminiszenzen an den alten

Holzschuher, in Petrus an das Muffelporträt finden.

Jalob Muffel

IS2S. Eem. im Kgl. Museum iu Berlin