18

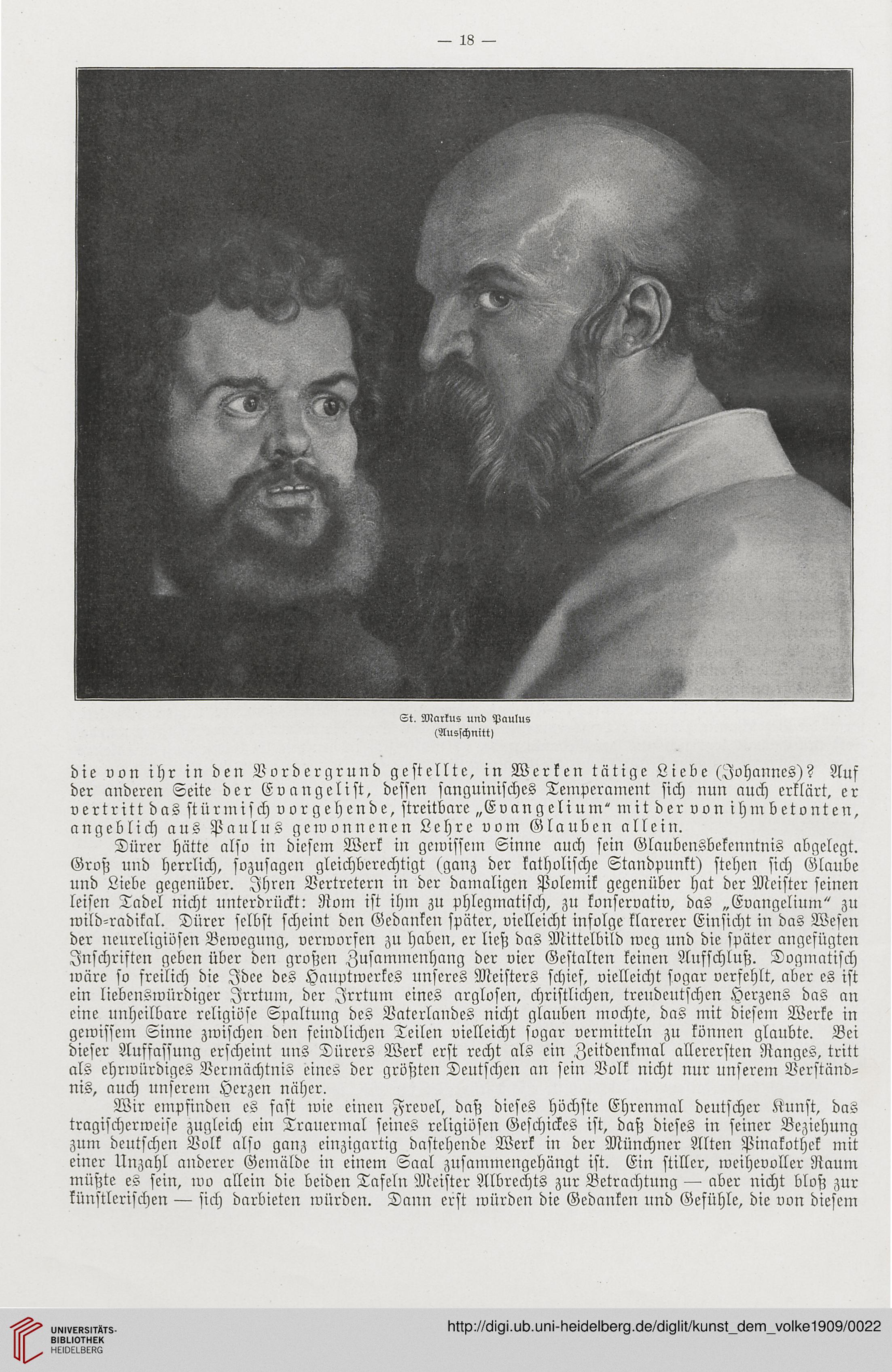

St. Markus und Paulus

(Ausschnitt)

die von ihr in den Vordergrund gestellte, in Werken tätige Liebe (Johannes)? Auf

der anderen Seite der Evangelist, dessen sanguinisches Temperament sich nun auch erklärt, er

vertritt das stürmisch vorgehende, streitbare „Evangelium" mit der von ihmbetonten,

angeblich aus Paulus gewonnenen Lehre vom Glauben allein.

Dürer hätte also in diesem Werk in geivissem Sinne auch sein Glaubensbekenntnis abgelegt.

Groß und herrlich, sozusagen gleichberechtigt (ganz der katholische Standpunkt) stehen sich Glaube

und Liebe gegenüber. Jhren Vertretern in der damaligen Polemik gegenüber hat der Meister seinen

leisen Tadel nicht unterdrückt: Rom ist ihm zu phlegmatisch, zu konservativ, das „Evangelium" zu

wild-radikal. Dürer selbst scheint den Gedanken später, vielleicht infolge klarerer Einsicht in das Wesen

der neureligiösen Bewegung, verworfen zu haben, er ließ das Mittelbild weg und die später angefügten

Jnschriften geben über den großen Zusammenhang der vier Gestalten keinen Aufschluß. Dogmatisch

wäre so freilich die Jdee des Hauptwerkes unseres Meisters schief, vielleicht sogar verfehlt, aber es ist

ein liebenswürdiger Jrrtum, der Jrrtum eines arglosen, christlichen, treudeutschen Herzens das an

eine unheilbare religiöse Spaltung des Vaterlandes nicht glauben mochte, das mit diesem Werke in

gewissem Sinne zwischen den feindlichen Teilen vielleicht sogar vermitteln zu können glaubte. Bei

dieser Auffassung erscheint uns Dürers Werk erst recht als ein Zeitdenkmal allerersten Ranges, tritt

als ehrwürdiges Vermächtnis eines der größten Deutschen an sein Volk nicht nur unserem Verständ-

nis, auch unserem Herzen näher.

Wir empfinden es fast wie einen Frevel, daß dieses höchste Ehrenmal deutscher Kunst, das

tragischerweise zugleich ein Trauermal seines religiösen Geschickes ist, daß dieses in seiner Beziehung

zum deutschen Volk also ganz einzigartig dastehende Werk in der Münchner Alten Pinakothek mit

einer Unzahl anderer Gemälde in einem Saal zusammengehängt ist. Ein stiller, weihevoller Raum

müßte es sein, ivo allein die beiden Tafeln Meister Albrechts zur Betrachtung — aber nicht bloß zur

künstlerischen — sich darbieten würden. Dann erst würden die Gedanken und Gefühle, die von diesem

St. Markus und Paulus

(Ausschnitt)

die von ihr in den Vordergrund gestellte, in Werken tätige Liebe (Johannes)? Auf

der anderen Seite der Evangelist, dessen sanguinisches Temperament sich nun auch erklärt, er

vertritt das stürmisch vorgehende, streitbare „Evangelium" mit der von ihmbetonten,

angeblich aus Paulus gewonnenen Lehre vom Glauben allein.

Dürer hätte also in diesem Werk in geivissem Sinne auch sein Glaubensbekenntnis abgelegt.

Groß und herrlich, sozusagen gleichberechtigt (ganz der katholische Standpunkt) stehen sich Glaube

und Liebe gegenüber. Jhren Vertretern in der damaligen Polemik gegenüber hat der Meister seinen

leisen Tadel nicht unterdrückt: Rom ist ihm zu phlegmatisch, zu konservativ, das „Evangelium" zu

wild-radikal. Dürer selbst scheint den Gedanken später, vielleicht infolge klarerer Einsicht in das Wesen

der neureligiösen Bewegung, verworfen zu haben, er ließ das Mittelbild weg und die später angefügten

Jnschriften geben über den großen Zusammenhang der vier Gestalten keinen Aufschluß. Dogmatisch

wäre so freilich die Jdee des Hauptwerkes unseres Meisters schief, vielleicht sogar verfehlt, aber es ist

ein liebenswürdiger Jrrtum, der Jrrtum eines arglosen, christlichen, treudeutschen Herzens das an

eine unheilbare religiöse Spaltung des Vaterlandes nicht glauben mochte, das mit diesem Werke in

gewissem Sinne zwischen den feindlichen Teilen vielleicht sogar vermitteln zu können glaubte. Bei

dieser Auffassung erscheint uns Dürers Werk erst recht als ein Zeitdenkmal allerersten Ranges, tritt

als ehrwürdiges Vermächtnis eines der größten Deutschen an sein Volk nicht nur unserem Verständ-

nis, auch unserem Herzen näher.

Wir empfinden es fast wie einen Frevel, daß dieses höchste Ehrenmal deutscher Kunst, das

tragischerweise zugleich ein Trauermal seines religiösen Geschickes ist, daß dieses in seiner Beziehung

zum deutschen Volk also ganz einzigartig dastehende Werk in der Münchner Alten Pinakothek mit

einer Unzahl anderer Gemälde in einem Saal zusammengehängt ist. Ein stiller, weihevoller Raum

müßte es sein, ivo allein die beiden Tafeln Meister Albrechts zur Betrachtung — aber nicht bloß zur

künstlerischen — sich darbieten würden. Dann erst würden die Gedanken und Gefühle, die von diesem