30

im „Hieronymus" und in der „Melen-

colia" sogar zum michtigsten Faktor

der künstlerischen Darstellung gewor-

den, auf ivelchem die Stimmung des

Werkes hauptsächlich beruht. Jetzt erst

war der Kupferstich im Besitz aller der

Mittel, durch die er wirken kann, nun

war der Weg gebahnt, auf dem später

Rembrandts Radierungskunst zu den

höchsten Triumphen emporschreiten

konnte.

Die beiden technisch so nahe ver-

wandten Stiche des Hieronymus und

der Melancholie sind wohl auch inhalt-

lich als Gegenstücke zu betrachten: Das

eine stellt die innerlich befreiende und

beglückende heilige Wissenschaft dar,

die Melancholie dieweltliche Wissen-

schaft mit ihrem Unvermögen, den

Menschen im Jnnersten dauerud zu

befriedigen. Ob auch „der Ritter"

mit diesen beiden Blättern inhaltlich

im Zusammenhang steht, ist zu be-

zweifelu, höchstens können wir ver-

muten, Dürer habe aus praktisch-kauf-

männischen Erwägungen für jeden der

drei vornehmen Stände: Adel, Geist-

lichkeit und Gelehrte je ein charakte-

ristisches Blatt schaffen wollen.

Von einer neuen Seite lernen

wir den Meister kennen in dem Kupser-

stich, der gleichfalls dem Jahre 1514

seine Entstehung verdankt und einen

Sackpfeifer darstellt. Hier ist es

nicht irgendwelche tiefe Jdee, die den

Künstler reizte, sondern einfach die

Freude an der malerischen Erscheinung

dieses alten, struppigen, derbschlauen

Vaganten, wie sie damals wohl ständige

Gäste auf den Märkten u. dgl. waren.

Mit dieser und ähnlichcn Darstellungen

z. B. aus dem Leben der Bauern hat

Dürer auch auf die Sittenmalerei einen entscheidenden, befruchteuden Einfluß nusgeübt. Hier

war es, wo die deutschen Kleinmeister und auch die niederländischen Genremaler nur anzuknttpfen

brauchten. Künstlerisch sehr fein ist es übrigens, wie der Meister dem unscheinbaren Sujet durch

Weglassen des Hintergrundes doch eine gewisse Bedeutung zu geben gewußt hat und wie die unruhige

Umrißlinie der Figur in der cinfachen Form des Baumstainines ihr Gegengewicht findet.

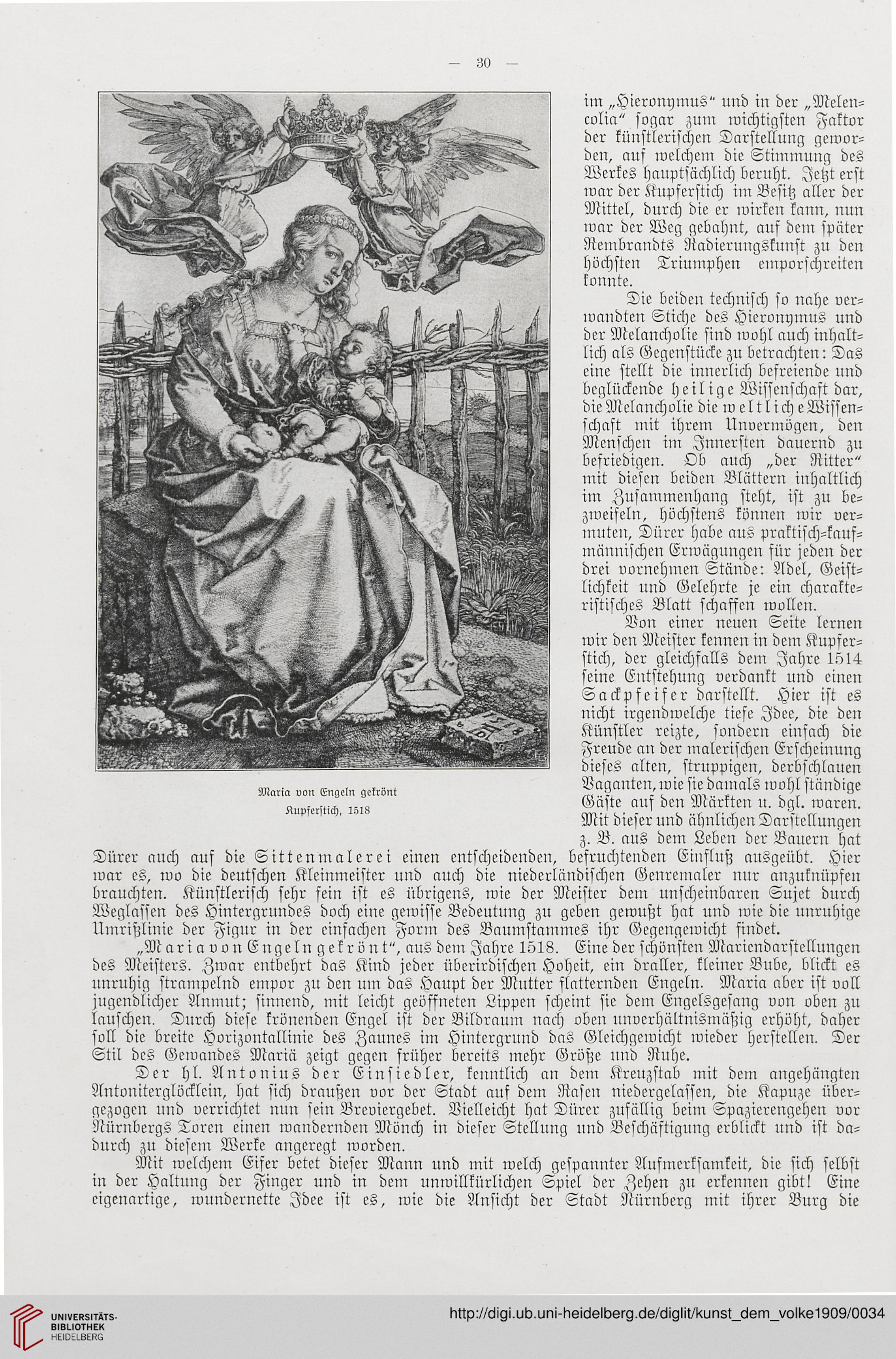

„M ari avonEngelngekrön t", aus dem Jahre 1518. Eine der schönsten Maricndarstellungen

des Meisters. Zwar entbehrt das Kind jeder überirdischen Hoheit, ein draller, kleiner Bube, blickt es

unruhig strampelnd empor zu den um das Haupt der Mutter flatternden Engeln. Maria aber ist voll

jugendlicher Anmut; sinnend, mit leicht geöffneten Lippen scheint sie dem Engelsgesang von oben zu

lauschen. Durch diese krönenden Engel ist der Bildraum nach oben unverhältnismäßig erhöht, daher

soll die breite Horizontallinie des Zaunes im Hintergrund das Gleichgewicht wieder herstellen. Der

Stil des Geivandes Mariä zeigt gegen früher bereits mehr Größe und Ruhe.

Der hl. Antonius der Einsiedler, kcnntlich an dem Kreuzstah mit dem angehängten

Antoniterglöcklein, hat sich draußen vor der Stadt auf dem Rasen niedergelassen, die Kapuze über-

gezogen und verrichtet nun sein Breviergebet. Vielleicht hat Dürer zufällig beim Spazierengehen vor

Nürnbergs Toren einen wandernden Mönch in dieser Stellung und Beschäftigung erblickt und ist da-

durch zu diesem Werke angeregt worden.

Mit welchem Eifer betet dieser Mann und mit welch gespannter Aufmerksamkeit, die sich selbst

in der Haltung der Finger und in dem unwillkürlichen Spiel der Zehen zu erkennen gibt! Eine

eigenartige, wundernette Jdee ist es, wie die Ansicht der Stadt Nürnberg mit ihrer Burg die

Maria von Engeln gekrönt

Kupferstich, 1518

im „Hieronymus" und in der „Melen-

colia" sogar zum michtigsten Faktor

der künstlerischen Darstellung gewor-

den, auf ivelchem die Stimmung des

Werkes hauptsächlich beruht. Jetzt erst

war der Kupferstich im Besitz aller der

Mittel, durch die er wirken kann, nun

war der Weg gebahnt, auf dem später

Rembrandts Radierungskunst zu den

höchsten Triumphen emporschreiten

konnte.

Die beiden technisch so nahe ver-

wandten Stiche des Hieronymus und

der Melancholie sind wohl auch inhalt-

lich als Gegenstücke zu betrachten: Das

eine stellt die innerlich befreiende und

beglückende heilige Wissenschaft dar,

die Melancholie dieweltliche Wissen-

schaft mit ihrem Unvermögen, den

Menschen im Jnnersten dauerud zu

befriedigen. Ob auch „der Ritter"

mit diesen beiden Blättern inhaltlich

im Zusammenhang steht, ist zu be-

zweifelu, höchstens können wir ver-

muten, Dürer habe aus praktisch-kauf-

männischen Erwägungen für jeden der

drei vornehmen Stände: Adel, Geist-

lichkeit und Gelehrte je ein charakte-

ristisches Blatt schaffen wollen.

Von einer neuen Seite lernen

wir den Meister kennen in dem Kupser-

stich, der gleichfalls dem Jahre 1514

seine Entstehung verdankt und einen

Sackpfeifer darstellt. Hier ist es

nicht irgendwelche tiefe Jdee, die den

Künstler reizte, sondern einfach die

Freude an der malerischen Erscheinung

dieses alten, struppigen, derbschlauen

Vaganten, wie sie damals wohl ständige

Gäste auf den Märkten u. dgl. waren.

Mit dieser und ähnlichcn Darstellungen

z. B. aus dem Leben der Bauern hat

Dürer auch auf die Sittenmalerei einen entscheidenden, befruchteuden Einfluß nusgeübt. Hier

war es, wo die deutschen Kleinmeister und auch die niederländischen Genremaler nur anzuknttpfen

brauchten. Künstlerisch sehr fein ist es übrigens, wie der Meister dem unscheinbaren Sujet durch

Weglassen des Hintergrundes doch eine gewisse Bedeutung zu geben gewußt hat und wie die unruhige

Umrißlinie der Figur in der cinfachen Form des Baumstainines ihr Gegengewicht findet.

„M ari avonEngelngekrön t", aus dem Jahre 1518. Eine der schönsten Maricndarstellungen

des Meisters. Zwar entbehrt das Kind jeder überirdischen Hoheit, ein draller, kleiner Bube, blickt es

unruhig strampelnd empor zu den um das Haupt der Mutter flatternden Engeln. Maria aber ist voll

jugendlicher Anmut; sinnend, mit leicht geöffneten Lippen scheint sie dem Engelsgesang von oben zu

lauschen. Durch diese krönenden Engel ist der Bildraum nach oben unverhältnismäßig erhöht, daher

soll die breite Horizontallinie des Zaunes im Hintergrund das Gleichgewicht wieder herstellen. Der

Stil des Geivandes Mariä zeigt gegen früher bereits mehr Größe und Ruhe.

Der hl. Antonius der Einsiedler, kcnntlich an dem Kreuzstah mit dem angehängten

Antoniterglöcklein, hat sich draußen vor der Stadt auf dem Rasen niedergelassen, die Kapuze über-

gezogen und verrichtet nun sein Breviergebet. Vielleicht hat Dürer zufällig beim Spazierengehen vor

Nürnbergs Toren einen wandernden Mönch in dieser Stellung und Beschäftigung erblickt und ist da-

durch zu diesem Werke angeregt worden.

Mit welchem Eifer betet dieser Mann und mit welch gespannter Aufmerksamkeit, die sich selbst

in der Haltung der Finger und in dem unwillkürlichen Spiel der Zehen zu erkennen gibt! Eine

eigenartige, wundernette Jdee ist es, wie die Ansicht der Stadt Nürnberg mit ihrer Burg die

Maria von Engeln gekrönt

Kupferstich, 1518