Martecn Jesu und der Roheit

seiner Henker demVolksgeschmack

manchmal fast zu viele Zuge-

ständnisse einräumt.

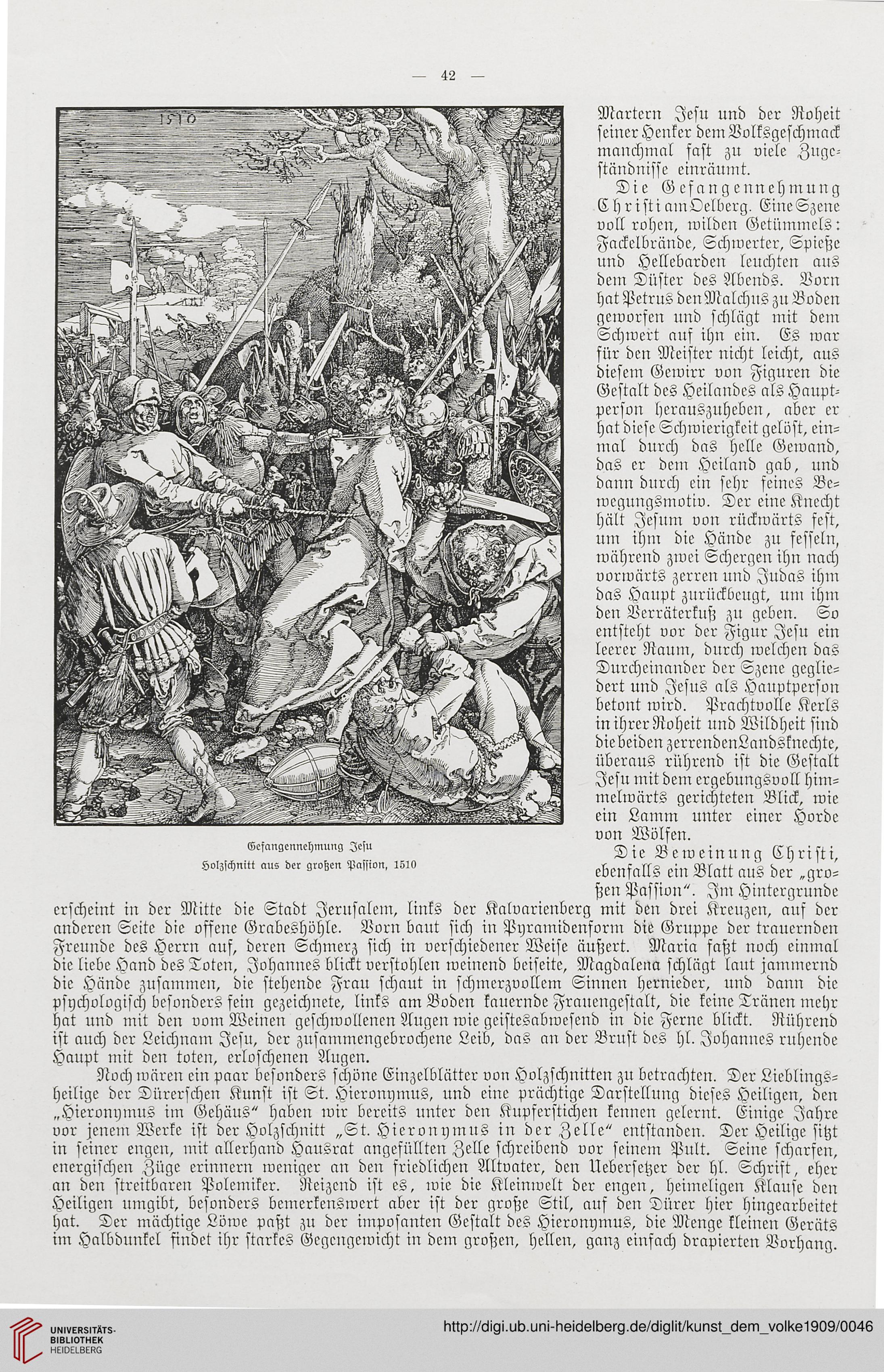

Die G efangennehmung

Christiam Oelberg. Eine Szene

voll rohcn, wilden Getümmels:

Fackelbrände, Schwerter, Spicße

und Hellebarden leuchten aus

dem Düster des Abends. Vorn

hat Petrus denMalchus zu Boden

geworfen und schlcigt mit dem

Schwert nuf ihn ein. Es war

für den Meister nicht leicht, aus

diesem Gewirr von Figuren die

Gestalt des Heilandes als Haupt-

person herauszuheben, aber er

hat diese Schwierigkeit gelöst, ein-

mal durch das helle Gewand,

das er dem Heiland gab, und

dann durch ein sehr feines Be-

wegungsmotiv. Der eine Knecht

hält Jesum von rückwärts fest,

um ihm die Hände zu fesseln,

mährend zwei Schergen ihn nach

vorwärts zerren und Judas ihm

das Haupt zurückbeugt, uni ihm

den Verräterkuß zu geben. So

entsteht vor der Figur Jesu ein

leerer Raum, durch welchen das

Durcheinander der Szene geglie-

dert und Jesus als Hauptperson

betont wird. Prachtvolle Kerls

inihrerRoheit und Wildheit sind

diebeiden zerrendenLandsknechte,

überaus rührend ist die Gestalt

Jesn mit dem ergebungsvoll him-

melwärts gerichteten Blick, wie

ein Lamm unter einer Horde

von Wölfen.

Die Beweinung Christi,

ebenfalls ein Blatt aus der „gro-

ßen Passion". Jm Hintergrunde

erscheint in der Mitte die Stadt Jerusalem, links der Kalvarienberg mit den drei Kreuzen, auf der

anderen Seite die ofsene Grabeshöhle. Vorn baut sich iu Ppramidenform die Gruppe der trauernden

Freunde des Herrn auf, deren Schmerz sich in verschiedener Weise äußert. Maria faßt noch einmal

die liebe Hand des Toten, Johannes blickt verstohlen weincnd beiseite, Magdalena schlägt laut jammernd

die Hände zusammen, die stehende Frau schaut in schmerzvollem Sinnen hernieder, und dann die

pspchologisch besonders fein gezeichnete, links am Boden kauernde Franengestalt, die keine Tränen mehr

hat und mit den vom Weinen geschwollenen Augen wie geistesabwesend in die Ferne blickt. Rührend

ist auch der Leichnam Jesu, der zusammengebrochene Leib, das an der Brust des hl. Johanues ruhende

Haupt mit den toten, erloschenen Augen.

Noch wären ein paar besonders schöne Einzelblätter vou Holzschnitten zu betrachten. Der Lieblings-

heilige der Dürerschen Kunst ist St. Hieronpmus, und eine prächtige Darstellung dieses Heiligen, den

„Hieronpmus im Gehäus" haben wir bereits unter den Kupferstichen kennen gelernt. Einige Jahre

vor jenem Werke ist der Holzschnitt „St. Hieronpmus in der Zelle" entstanden. Der Heilige sitzt

in seincr engen, mit allerhand Hausrat angefüllten Zelle fchreibend vor seinem Pult. Seine schnrfen,

energischen Züge erinnern weniger an den friedlichen Altvater, den Uebersetzer der hl. Schrift, eher

an den streitbaren Polemiker. Reizend ist es, wie die Kleinwelt der engen, heimeligen Klause den

Heiligen umgibt, besonders bemerkenswcrt aber ist der große Stil, auf den Dürer hier hingearbeitet

hat. Der mächtige Löwe paßt zu der imposanten Gestalt des Hieronymus, die Menge kleinen Geräts

im Halbdunkel findet ihr starkes Gegengewicht in dem großen, hellen, ganz einfach drapierten Vorhang.

Eefangennehmung Jesu

Holzschnitt aus der großen Passion, 1510

seiner Henker demVolksgeschmack

manchmal fast zu viele Zuge-

ständnisse einräumt.

Die G efangennehmung

Christiam Oelberg. Eine Szene

voll rohcn, wilden Getümmels:

Fackelbrände, Schwerter, Spicße

und Hellebarden leuchten aus

dem Düster des Abends. Vorn

hat Petrus denMalchus zu Boden

geworfen und schlcigt mit dem

Schwert nuf ihn ein. Es war

für den Meister nicht leicht, aus

diesem Gewirr von Figuren die

Gestalt des Heilandes als Haupt-

person herauszuheben, aber er

hat diese Schwierigkeit gelöst, ein-

mal durch das helle Gewand,

das er dem Heiland gab, und

dann durch ein sehr feines Be-

wegungsmotiv. Der eine Knecht

hält Jesum von rückwärts fest,

um ihm die Hände zu fesseln,

mährend zwei Schergen ihn nach

vorwärts zerren und Judas ihm

das Haupt zurückbeugt, uni ihm

den Verräterkuß zu geben. So

entsteht vor der Figur Jesu ein

leerer Raum, durch welchen das

Durcheinander der Szene geglie-

dert und Jesus als Hauptperson

betont wird. Prachtvolle Kerls

inihrerRoheit und Wildheit sind

diebeiden zerrendenLandsknechte,

überaus rührend ist die Gestalt

Jesn mit dem ergebungsvoll him-

melwärts gerichteten Blick, wie

ein Lamm unter einer Horde

von Wölfen.

Die Beweinung Christi,

ebenfalls ein Blatt aus der „gro-

ßen Passion". Jm Hintergrunde

erscheint in der Mitte die Stadt Jerusalem, links der Kalvarienberg mit den drei Kreuzen, auf der

anderen Seite die ofsene Grabeshöhle. Vorn baut sich iu Ppramidenform die Gruppe der trauernden

Freunde des Herrn auf, deren Schmerz sich in verschiedener Weise äußert. Maria faßt noch einmal

die liebe Hand des Toten, Johannes blickt verstohlen weincnd beiseite, Magdalena schlägt laut jammernd

die Hände zusammen, die stehende Frau schaut in schmerzvollem Sinnen hernieder, und dann die

pspchologisch besonders fein gezeichnete, links am Boden kauernde Franengestalt, die keine Tränen mehr

hat und mit den vom Weinen geschwollenen Augen wie geistesabwesend in die Ferne blickt. Rührend

ist auch der Leichnam Jesu, der zusammengebrochene Leib, das an der Brust des hl. Johanues ruhende

Haupt mit den toten, erloschenen Augen.

Noch wären ein paar besonders schöne Einzelblätter vou Holzschnitten zu betrachten. Der Lieblings-

heilige der Dürerschen Kunst ist St. Hieronpmus, und eine prächtige Darstellung dieses Heiligen, den

„Hieronpmus im Gehäus" haben wir bereits unter den Kupferstichen kennen gelernt. Einige Jahre

vor jenem Werke ist der Holzschnitt „St. Hieronpmus in der Zelle" entstanden. Der Heilige sitzt

in seincr engen, mit allerhand Hausrat angefüllten Zelle fchreibend vor seinem Pult. Seine schnrfen,

energischen Züge erinnern weniger an den friedlichen Altvater, den Uebersetzer der hl. Schrift, eher

an den streitbaren Polemiker. Reizend ist es, wie die Kleinwelt der engen, heimeligen Klause den

Heiligen umgibt, besonders bemerkenswcrt aber ist der große Stil, auf den Dürer hier hingearbeitet

hat. Der mächtige Löwe paßt zu der imposanten Gestalt des Hieronymus, die Menge kleinen Geräts

im Halbdunkel findet ihr starkes Gegengewicht in dem großen, hellen, ganz einfach drapierten Vorhang.

Eefangennehmung Jesu

Holzschnitt aus der großen Passion, 1510