6

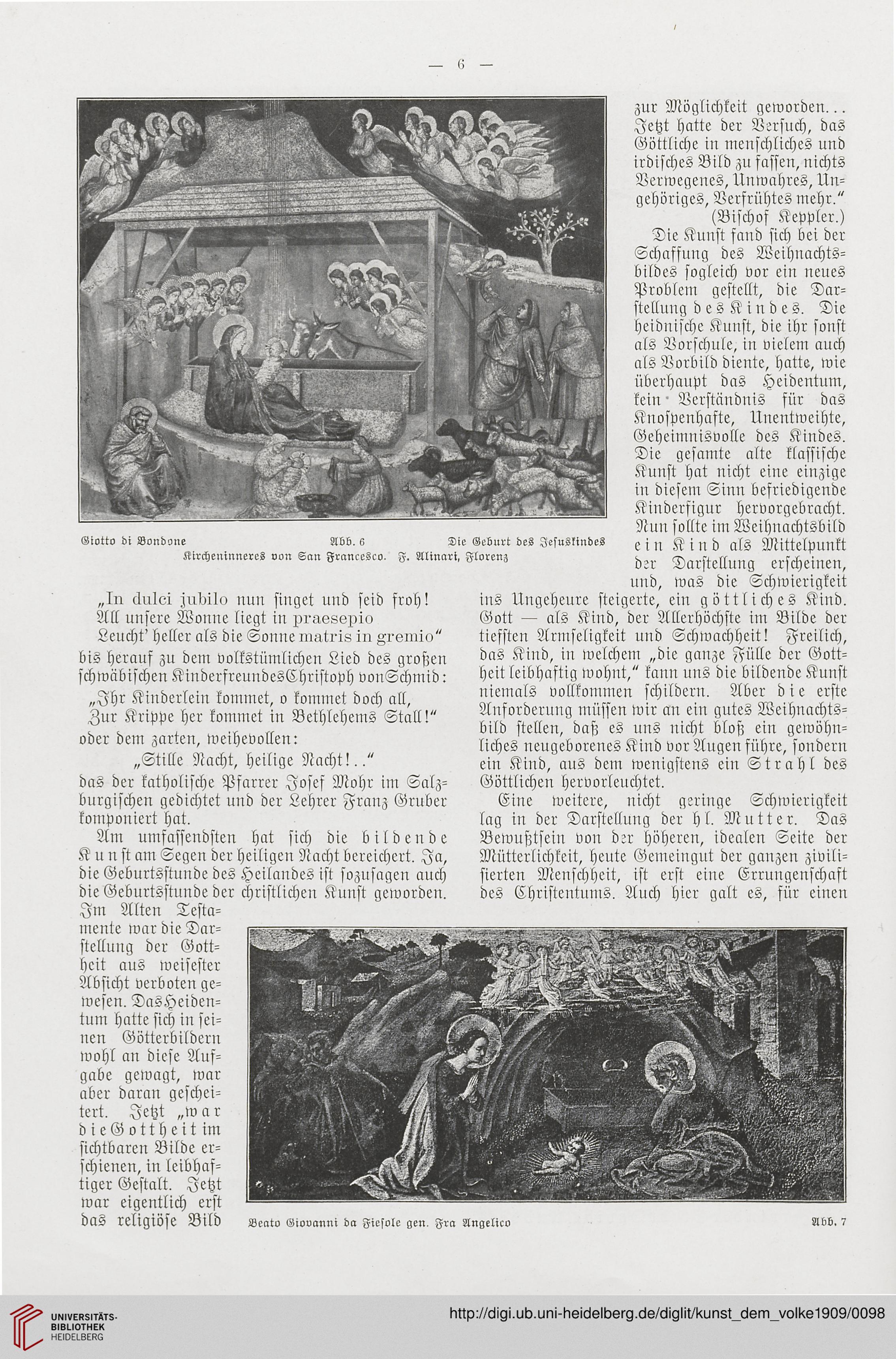

Giotto di Bondone

Abb. 6

Kircheninneres von San Francesco. F. Alinari, Florenz

„In cldllel zubilo nun singet und seid froh!

All unsere Wonne liegt in pi'Nksoxöo

Leucht' heller als die Sonne innti'is in Aroiiiio"

bis herauf zu dem volkstümlichen Lied des großen

schwäbischen KinderfreundesChristoph vonSchmid:

„Jhr Kinderlein kommet, o kommet doch all,

Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall!"

oder dem zarten, weihevollen:

„Stille Nacht, heilige Nacht!.."

das der katholische Pfarrer Josef Mohr im Salz-

burgischen gedichtet und der Lehrer Franz Gruber

komponiert hat.

Am umfassendsten hat sich die bildende

Kunst am Segen der heiligen Nacht bereichert. Ja,

die Geburtsstunde des Heilandes ist sozusagen auch

die Geburtsstunde der christlichen Kunst geworden.

Jm Alten Testa-

mente war die Dar-

stellung der Gott-

heit aus weisester

Absicht verboten ge-

wesen. DasHeiden-

tum hatte sich in sei-

nen Götterbildern

wohl an diese Aus-

gabe gewagt, war

aber daran geschei-

tert. Jetzt „war

dieGottheitim

sichtbaren Bilde er-

schienen, in leibhaf-

tiger Gestalt. Jetzt

war eigentlich erst

das religiöse Bild Beato Giovanni da Ficsole gcn. Fra Angelico

zur Möglichkeit geworden...

Jetzt hatte der Versuch, das

Göttliche in menschliches und

irdisches Bild zu fassen, nichts

Verwegenes, Unwahres, Un-

gehöriges, Verfrühtes mehr."

(Bischof Keppler.)

Die Kunst fand sich bei der

Schafsung des Weihnachts-

bildes sogleich vor ein neues

Problem gestellt, die Dar-

stelluug desKindes. Die

heidnische Kunst, die ihr sonst

als Vorschule, in vielem auch

als Vorbild diente, hatte, wie

überhaupt das Heidentum,

kein Verständnis für das

Knospenhafte, Unentweihte,

Geheimnisvolle des Kindes.

Die gesamte alte klassische

Kunst hat nicht eine einzige

in diesem Sinu befriedigende

Kinderfigur hervorgebracht.

Nun sollte im Weihnachtsbild

eiu Kind als Mittelpunkt

der Darstellung erscheinen,

und, was die Schwierigkeit

ins Ungeheure steigerte, ein göttliches Kind.

Gott — als Kind, der Allerhöchste im Bilde der

tiefsten Armseligkeit uud Schwachheit! Freilich,

das Kind, iu welchem „die ganze Fülle der Gott-

heit leibhastig wohnt," kanu uns die bildende Kunst

niemals vollkommen schildern. Aber die erste

Anforderung müssen wir an ein gutes Weihnachts-

bild stellen, daß es uns nicht bloß ein gewöhn-

liches neugeborenes Kind vor Augen führe, sondern

ein Kind, aus dem wenigstens ein Strahl des

Göttlichen Hervorleuchtet.

Eine weitere, nicht geringe Schwierigkeit

lag in der Darstellung der h l. Mutter. Das

Bewußtsein von der höheren, idealen Seite der

Mütterlichkeit, heute Gemeingut der ganzen zivili-

sierten Menschheit, ist erst eine Errungenschaft

des Christentunls. Auch hier galt es, für einen

Die Geburt des Jesuskindes

Abb. 7

Giotto di Bondone

Abb. 6

Kircheninneres von San Francesco. F. Alinari, Florenz

„In cldllel zubilo nun singet und seid froh!

All unsere Wonne liegt in pi'Nksoxöo

Leucht' heller als die Sonne innti'is in Aroiiiio"

bis herauf zu dem volkstümlichen Lied des großen

schwäbischen KinderfreundesChristoph vonSchmid:

„Jhr Kinderlein kommet, o kommet doch all,

Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall!"

oder dem zarten, weihevollen:

„Stille Nacht, heilige Nacht!.."

das der katholische Pfarrer Josef Mohr im Salz-

burgischen gedichtet und der Lehrer Franz Gruber

komponiert hat.

Am umfassendsten hat sich die bildende

Kunst am Segen der heiligen Nacht bereichert. Ja,

die Geburtsstunde des Heilandes ist sozusagen auch

die Geburtsstunde der christlichen Kunst geworden.

Jm Alten Testa-

mente war die Dar-

stellung der Gott-

heit aus weisester

Absicht verboten ge-

wesen. DasHeiden-

tum hatte sich in sei-

nen Götterbildern

wohl an diese Aus-

gabe gewagt, war

aber daran geschei-

tert. Jetzt „war

dieGottheitim

sichtbaren Bilde er-

schienen, in leibhaf-

tiger Gestalt. Jetzt

war eigentlich erst

das religiöse Bild Beato Giovanni da Ficsole gcn. Fra Angelico

zur Möglichkeit geworden...

Jetzt hatte der Versuch, das

Göttliche in menschliches und

irdisches Bild zu fassen, nichts

Verwegenes, Unwahres, Un-

gehöriges, Verfrühtes mehr."

(Bischof Keppler.)

Die Kunst fand sich bei der

Schafsung des Weihnachts-

bildes sogleich vor ein neues

Problem gestellt, die Dar-

stelluug desKindes. Die

heidnische Kunst, die ihr sonst

als Vorschule, in vielem auch

als Vorbild diente, hatte, wie

überhaupt das Heidentum,

kein Verständnis für das

Knospenhafte, Unentweihte,

Geheimnisvolle des Kindes.

Die gesamte alte klassische

Kunst hat nicht eine einzige

in diesem Sinu befriedigende

Kinderfigur hervorgebracht.

Nun sollte im Weihnachtsbild

eiu Kind als Mittelpunkt

der Darstellung erscheinen,

und, was die Schwierigkeit

ins Ungeheure steigerte, ein göttliches Kind.

Gott — als Kind, der Allerhöchste im Bilde der

tiefsten Armseligkeit uud Schwachheit! Freilich,

das Kind, iu welchem „die ganze Fülle der Gott-

heit leibhastig wohnt," kanu uns die bildende Kunst

niemals vollkommen schildern. Aber die erste

Anforderung müssen wir an ein gutes Weihnachts-

bild stellen, daß es uns nicht bloß ein gewöhn-

liches neugeborenes Kind vor Augen führe, sondern

ein Kind, aus dem wenigstens ein Strahl des

Göttlichen Hervorleuchtet.

Eine weitere, nicht geringe Schwierigkeit

lag in der Darstellung der h l. Mutter. Das

Bewußtsein von der höheren, idealen Seite der

Mütterlichkeit, heute Gemeingut der ganzen zivili-

sierten Menschheit, ist erst eine Errungenschaft

des Christentunls. Auch hier galt es, für einen

Die Geburt des Jesuskindes

Abb. 7