11

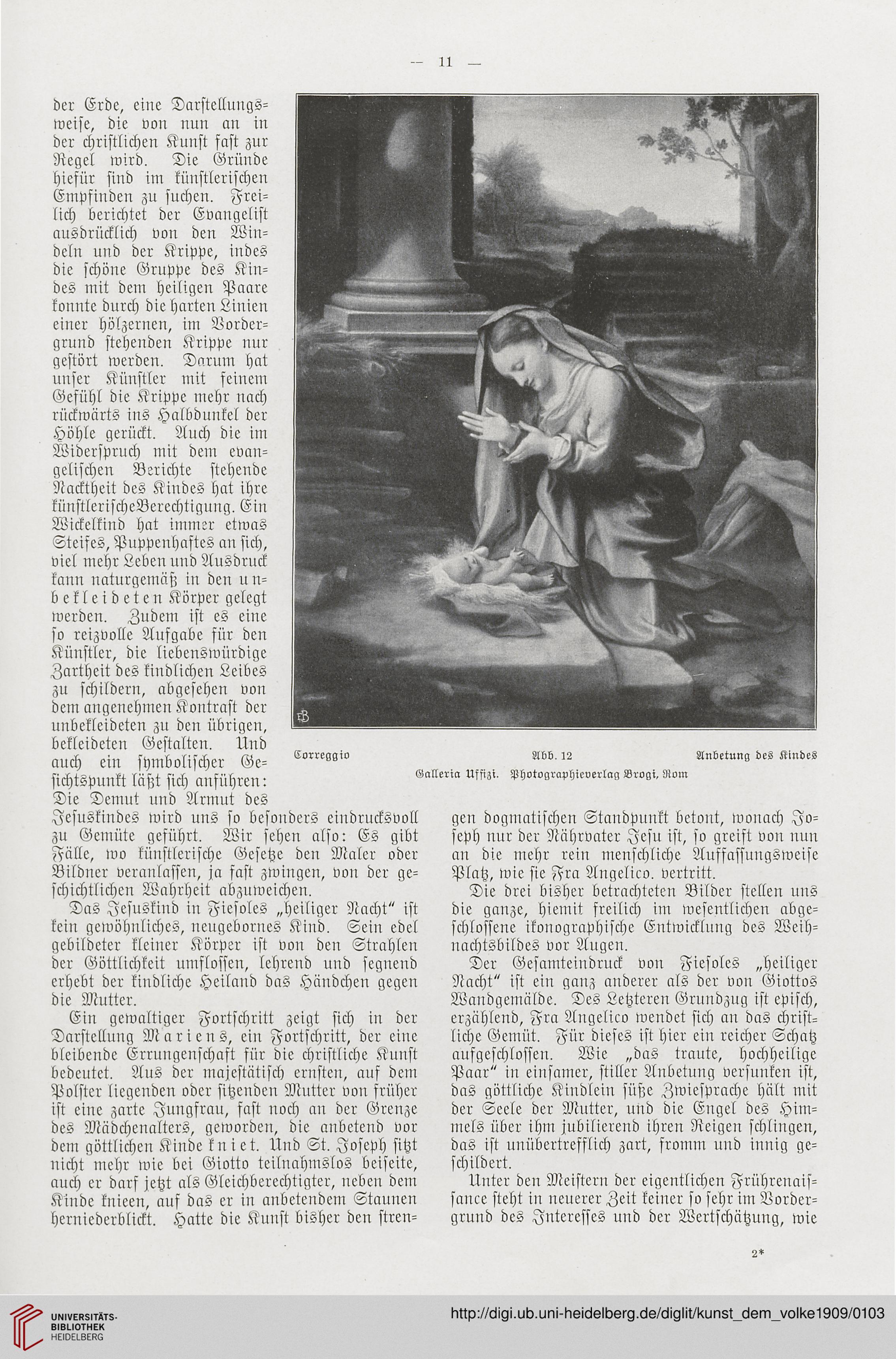

Correggio Abb. 12 Anbetung des Kindes

Galleria Uffizi. Photographieverlag Brogt, Rom

der Erde, eine Darstellungs-

weise, die von nun an in

der christlichen Kunst fast zur

Regel wird. Die Gründe

hiefür stnd im künstlerischen

Empfinden zu suchen. Frei-

lich berichtet der Evangelist

ausdrücklich von den Win-

deln und der Krippe, indes

die schöne Gruppe des Kin-

des mit dem heiligen Paare

konnte durch die harten Linien

einer hölzernen, im Vorder-

grund stehenden Krippe nur

gestört werden. Darum hat

unser Künstler mit. feinem

Gefühl die Krippe mehr nach

rückwärts ins Halbdunkel der

Höhle gerückt. Auch die im

Widerspruch mit dem evan-

gelischen Berichte stehende

Nacktheit des Kindes hat ihre

künstlerischeBerechtigung. Ein

Wickelkind hat immer etwas

Steifes, Puppenhaftes an sich,

viel mehr Leben und Ausdruck

kann naturgemcis; in den u n-

bekleideten Körper gelegt

werden. Zudem ist es eine

so reizvolle Aufgabe für den

Künstler, die liebenswürdige

Zartheit des kindlichen Leibes

zu schildern, abgesehen von

dem angenehmen Kontrast der

unbekleideten zu den übrigen,

bekleideten Gestalten. Ünd

auch ein symbolischer Ge-

sichtspunkt läßt sich anführen:

Die Demut und Armut des

Jesuskindes wird uns so besonders eindrucksvoll

zu Gemüte geführt. Wir sehen also: Es gibt

Fälle, wo künstlerische Gesetze den Maler oder

Bildner veranlassen, ja fast zwingcn, von der ge-

schichtlichen Wahrheit abzuweichen.

Das Jesuskind in Fiesoles „heiliger Nacht" ist

kein gewöhnliches, neugebornes Kind. Sein edel

gebildeter kleiner Körper ift von den Strahlen

der Göttlichkeit umflossen, lehrend und segnend

erhebt der kindliche Heiland das Händchen gegen

die Mutter.

Ein gewaltiger Fortschritt zeigt sich in der

Darstellung Mariens, ein Fortschritt, der eine

bleibende Errungenschaft für die christliche Kunft

bedeutet. Aus der majestätisch ernsten, auf dem

Polster liegenden oder sitzenden Mutter von früher

ist eine zarte Jungfrau, fast noch an der Grenze

des Mädchenalters, geworden, die anbetend vor

dem göttlichen Kinde kniet. Und St. Joseph sitzt

nicht mehr wie bei Giotto teilnahmslos beiseite,

auch er darf jetzt als Gleichberechtigter, neben dem

Kinde knieen, auf das er in anbetendem Staunen

herniederblickt. Hatte die Kunst bisher den ftren-

gen dogmatischen Standpunkt betont, wonach Jo-

seph nur der Nährvater Jesu ist, so greift von nun

an die mehr rein menschliche Auffassungsweise

Platz, wie sie Fra Angelico. vertritt.

Die drei bisher betrachteten Bilder stellen uns

die ganze, hiemit freilich im wesentlichen abge-

schlossene ikonographische Entwicklnng des Weih-

nachtsbildes vor Augen.

Der Gesamteindruck von Fiesoles „heiliger

Nacht" ist ein ganz anderer als der von Giottos

Wandgemälde. Des Letzteren Grundzug ist episch,

erzählend, Fra Angelico wendet sich an das christ-

liche Gemüt. Für dieses ist hier ein reicher Schatz

aufgeschlossen. Wie „das traute, hochheilige

Paar" in einsamer, stiller Anbetung versunken ist,

das götttiche Kindlein süste Zwiesprache hält mit

der Seele der Mutter, und die Engel des Him-

mels über ihm jubilierend ihren Reigen schlingen,

das ist unübcrtrefflich zart, fromm und innig ge-

schildert.

Unter den Meistern der eigentlichen Frührenais-

sance steht in neuerer Zeit keiner so sehr im Vorder-

grund des Jnteresses und der Wertschätzung, wie

2*

Correggio Abb. 12 Anbetung des Kindes

Galleria Uffizi. Photographieverlag Brogt, Rom

der Erde, eine Darstellungs-

weise, die von nun an in

der christlichen Kunst fast zur

Regel wird. Die Gründe

hiefür stnd im künstlerischen

Empfinden zu suchen. Frei-

lich berichtet der Evangelist

ausdrücklich von den Win-

deln und der Krippe, indes

die schöne Gruppe des Kin-

des mit dem heiligen Paare

konnte durch die harten Linien

einer hölzernen, im Vorder-

grund stehenden Krippe nur

gestört werden. Darum hat

unser Künstler mit. feinem

Gefühl die Krippe mehr nach

rückwärts ins Halbdunkel der

Höhle gerückt. Auch die im

Widerspruch mit dem evan-

gelischen Berichte stehende

Nacktheit des Kindes hat ihre

künstlerischeBerechtigung. Ein

Wickelkind hat immer etwas

Steifes, Puppenhaftes an sich,

viel mehr Leben und Ausdruck

kann naturgemcis; in den u n-

bekleideten Körper gelegt

werden. Zudem ist es eine

so reizvolle Aufgabe für den

Künstler, die liebenswürdige

Zartheit des kindlichen Leibes

zu schildern, abgesehen von

dem angenehmen Kontrast der

unbekleideten zu den übrigen,

bekleideten Gestalten. Ünd

auch ein symbolischer Ge-

sichtspunkt läßt sich anführen:

Die Demut und Armut des

Jesuskindes wird uns so besonders eindrucksvoll

zu Gemüte geführt. Wir sehen also: Es gibt

Fälle, wo künstlerische Gesetze den Maler oder

Bildner veranlassen, ja fast zwingcn, von der ge-

schichtlichen Wahrheit abzuweichen.

Das Jesuskind in Fiesoles „heiliger Nacht" ist

kein gewöhnliches, neugebornes Kind. Sein edel

gebildeter kleiner Körper ift von den Strahlen

der Göttlichkeit umflossen, lehrend und segnend

erhebt der kindliche Heiland das Händchen gegen

die Mutter.

Ein gewaltiger Fortschritt zeigt sich in der

Darstellung Mariens, ein Fortschritt, der eine

bleibende Errungenschaft für die christliche Kunft

bedeutet. Aus der majestätisch ernsten, auf dem

Polster liegenden oder sitzenden Mutter von früher

ist eine zarte Jungfrau, fast noch an der Grenze

des Mädchenalters, geworden, die anbetend vor

dem göttlichen Kinde kniet. Und St. Joseph sitzt

nicht mehr wie bei Giotto teilnahmslos beiseite,

auch er darf jetzt als Gleichberechtigter, neben dem

Kinde knieen, auf das er in anbetendem Staunen

herniederblickt. Hatte die Kunst bisher den ftren-

gen dogmatischen Standpunkt betont, wonach Jo-

seph nur der Nährvater Jesu ist, so greift von nun

an die mehr rein menschliche Auffassungsweise

Platz, wie sie Fra Angelico. vertritt.

Die drei bisher betrachteten Bilder stellen uns

die ganze, hiemit freilich im wesentlichen abge-

schlossene ikonographische Entwicklnng des Weih-

nachtsbildes vor Augen.

Der Gesamteindruck von Fiesoles „heiliger

Nacht" ist ein ganz anderer als der von Giottos

Wandgemälde. Des Letzteren Grundzug ist episch,

erzählend, Fra Angelico wendet sich an das christ-

liche Gemüt. Für dieses ist hier ein reicher Schatz

aufgeschlossen. Wie „das traute, hochheilige

Paar" in einsamer, stiller Anbetung versunken ist,

das götttiche Kindlein süste Zwiesprache hält mit

der Seele der Mutter, und die Engel des Him-

mels über ihm jubilierend ihren Reigen schlingen,

das ist unübcrtrefflich zart, fromm und innig ge-

schildert.

Unter den Meistern der eigentlichen Frührenais-

sance steht in neuerer Zeit keiner so sehr im Vorder-

grund des Jnteresses und der Wertschätzung, wie

2*