16

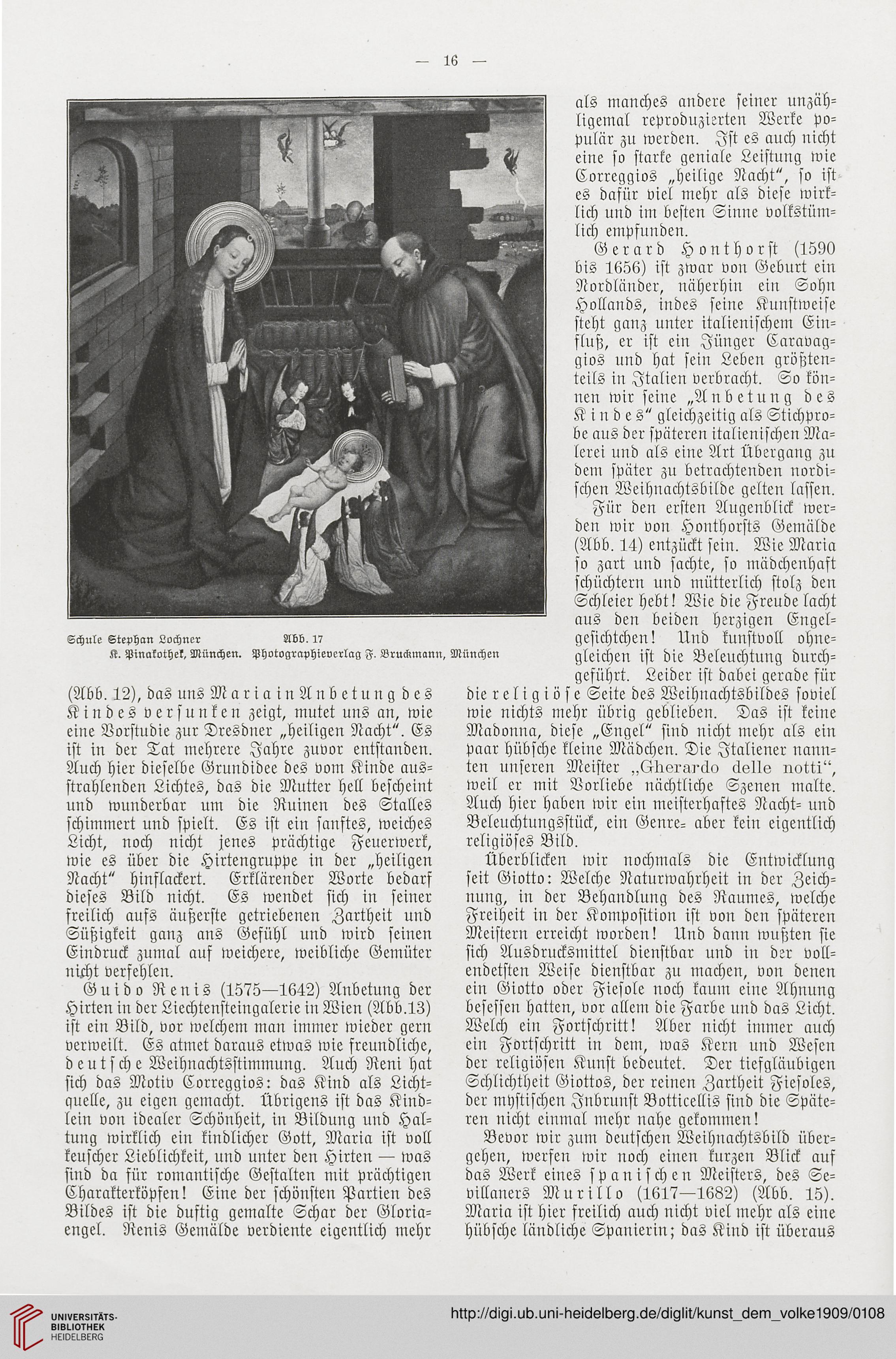

Schule Stephan Lochner Abb. 17

K. Pinakothek, Miinchon. Photographieverlag F. Bruckmann, München

(Abb. 12), das uns MariainAnbetuug des

Kindes versunken zeigt, mutet uns an, wie

eine Vorstudie zur Dresdner „heiligen Nacht". Es

ist in der Tat mehrere Jahre zuvor entstanden.

Auch hier dieselbe Grundidee des vom Kinde aus-

strahlenden Lichtes, das die Mutter hell bescheint

und wunderbar um die Ruinen des Stalles

schimmert und spielt. Es ist ein sanftes, weiches

Licht, noch nicht jenes prächtige Feuerwerk,

wie es über die Hirtengruppe in der „heiligen

Nacht" hinflackert. Erklärender Worte bedarf

dieses Bild nicht. Es wendet sich in seiner

freilich aufs äußerste getriebenen Zartheit und

Süßigkeit ganz ans Gefühl und wird seinen

Eindruck zumal auf weichere, weibliche Gemüter

nicht verfehlen.

Guido Renis (1575—1642) Anbetung der

Hirten in der Liechtensteingalerie in Wien (Abb.13)

ist ein Bild, vor welchem man immer wieder gern

verweilt. Es atmet daraus etwas wie freundliche,

deutsche Weihnachtsstimmung. Auch Reni hat

sich das Motiv Correggios: das Kind als Licht-

quelle, zu eigen gemacht. Übrigens ist das Kind-

lein von idealer Schönheit, iu Bildung und Hal-

tung wirklich ein kindlicher Gott, Maria ist voll

keuscher Lieblichkeit, und unter den Hirten — was

sind da für romantische Geftalten mit prächtigen

Charakterköpfen! Eine der schönften Partien des

Bildes ist die duftig gemalte Schar der Gloria-

engel. Renis Gemälde verdiente eigentlich mehr

als manches andere seiner unzäh-

ligemal reproduzierten Werke po-

pulär zu werden. Jft es auch nicht

eine so starke geniale Leistung wie

Correggios „heilige Nacht", so ist

es dafür viel mehr als diese wirk-

lich und im besten Sinne volkstüm-

lich empfunden.

Gerard Honthorst (1590

bis 1656) ist zwar von Geburt ein

Nordländer, näherhin ein Sohn

Hollands, indes seine Kunstweise

steht ganz uuter italienischem Ein-

fluß, er ist ein Jünger Caravag-

gios und hat sein Leben größten-

teils in Jtalien verbracht. So kön-

nen wir seine „Anbetung des

Kindes" gleichzeitig als Stichpro-

be aus der späteren italienischen Ma-

lerei und als eine Art Übergang zu

dem später zu betrachtenden nordi-

schen Weihnachtsbilde gelten lassen.

Für den ersten Augenblick wer-

den wir von Honthorsts Gemälde

(Abb. 14) entzückt sein. Wie Maria

so zart und sachte, so mädchenhaft

schüchtern und mütterlich stolz den

Schleier hebt! Wie die Freude lacht

aus den beiden herzigen Engel-

gesichtchen! Und kunstvoll ohne-

gleichen ist die Beleuchtung durch-

geführt. Leider ist dabei gerade für

diereligiöse Seite des Weihnachtsbildes soviel

wie nichts mehr übrig geblieben. Das ist keine

Madonua, diese „Eugel" sind nicht mehr als ein

paar hübsche kleine Mädchen. Die Jtaliener nann-

ten unseren Meister „Olasrku-cko ckolls iiottl",

weil er mit Vorliebe nächtliche Szenen malte.

Auch hier haben wir ein meisterhaftes Nacht- und

Beleuchtungsstück, ein Genre- aber kein eigentlich

religiöses Bild.

Überblicken wir nochmals die Entwicklung

seit Giotto: Welche Naturwahrheit in der Zeich-

nung, in der Behandlung des Raumes, welche

Freiheit in der Komposition ist von den späteren

Meistern erreicht worden! Und dann wußten sie

sich Ausdrucksmittel dienstbar und in drr voll-

endetsten Weise dienstbar zu machen, von denen

ein Giotto oder Fiesole noch kaum eine Ahnung

besessen hatten, vor allem die Farbe und das Licht.

Welch ein Fortschritt! Aber nicht immer auch

ein Fortschritt in dem, was Kern und Wesen

der religiösen Kunst bedeutet. Der tiefgläubigen

Schlichtheit Giottos, der reinen Zartheit Fiesoles,

der mystischen Jnbrunst Botticellis sind die Späte-

ren nicht einmal mehr nahe gekommen!

Bevor wir zum deutschen Weihnachtsbild über-

gehen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf

das Werk eines spanischen Meisters, des Se-

villaners Murillo (1617—1682) (Abb. 15).

Maria ist hier freilich auch nicht viel mehr als eine

hübsche ländliche Spauierin; das Kind ist überaus

Schule Stephan Lochner Abb. 17

K. Pinakothek, Miinchon. Photographieverlag F. Bruckmann, München

(Abb. 12), das uns MariainAnbetuug des

Kindes versunken zeigt, mutet uns an, wie

eine Vorstudie zur Dresdner „heiligen Nacht". Es

ist in der Tat mehrere Jahre zuvor entstanden.

Auch hier dieselbe Grundidee des vom Kinde aus-

strahlenden Lichtes, das die Mutter hell bescheint

und wunderbar um die Ruinen des Stalles

schimmert und spielt. Es ist ein sanftes, weiches

Licht, noch nicht jenes prächtige Feuerwerk,

wie es über die Hirtengruppe in der „heiligen

Nacht" hinflackert. Erklärender Worte bedarf

dieses Bild nicht. Es wendet sich in seiner

freilich aufs äußerste getriebenen Zartheit und

Süßigkeit ganz ans Gefühl und wird seinen

Eindruck zumal auf weichere, weibliche Gemüter

nicht verfehlen.

Guido Renis (1575—1642) Anbetung der

Hirten in der Liechtensteingalerie in Wien (Abb.13)

ist ein Bild, vor welchem man immer wieder gern

verweilt. Es atmet daraus etwas wie freundliche,

deutsche Weihnachtsstimmung. Auch Reni hat

sich das Motiv Correggios: das Kind als Licht-

quelle, zu eigen gemacht. Übrigens ist das Kind-

lein von idealer Schönheit, iu Bildung und Hal-

tung wirklich ein kindlicher Gott, Maria ist voll

keuscher Lieblichkeit, und unter den Hirten — was

sind da für romantische Geftalten mit prächtigen

Charakterköpfen! Eine der schönften Partien des

Bildes ist die duftig gemalte Schar der Gloria-

engel. Renis Gemälde verdiente eigentlich mehr

als manches andere seiner unzäh-

ligemal reproduzierten Werke po-

pulär zu werden. Jft es auch nicht

eine so starke geniale Leistung wie

Correggios „heilige Nacht", so ist

es dafür viel mehr als diese wirk-

lich und im besten Sinne volkstüm-

lich empfunden.

Gerard Honthorst (1590

bis 1656) ist zwar von Geburt ein

Nordländer, näherhin ein Sohn

Hollands, indes seine Kunstweise

steht ganz uuter italienischem Ein-

fluß, er ist ein Jünger Caravag-

gios und hat sein Leben größten-

teils in Jtalien verbracht. So kön-

nen wir seine „Anbetung des

Kindes" gleichzeitig als Stichpro-

be aus der späteren italienischen Ma-

lerei und als eine Art Übergang zu

dem später zu betrachtenden nordi-

schen Weihnachtsbilde gelten lassen.

Für den ersten Augenblick wer-

den wir von Honthorsts Gemälde

(Abb. 14) entzückt sein. Wie Maria

so zart und sachte, so mädchenhaft

schüchtern und mütterlich stolz den

Schleier hebt! Wie die Freude lacht

aus den beiden herzigen Engel-

gesichtchen! Und kunstvoll ohne-

gleichen ist die Beleuchtung durch-

geführt. Leider ist dabei gerade für

diereligiöse Seite des Weihnachtsbildes soviel

wie nichts mehr übrig geblieben. Das ist keine

Madonua, diese „Eugel" sind nicht mehr als ein

paar hübsche kleine Mädchen. Die Jtaliener nann-

ten unseren Meister „Olasrku-cko ckolls iiottl",

weil er mit Vorliebe nächtliche Szenen malte.

Auch hier haben wir ein meisterhaftes Nacht- und

Beleuchtungsstück, ein Genre- aber kein eigentlich

religiöses Bild.

Überblicken wir nochmals die Entwicklung

seit Giotto: Welche Naturwahrheit in der Zeich-

nung, in der Behandlung des Raumes, welche

Freiheit in der Komposition ist von den späteren

Meistern erreicht worden! Und dann wußten sie

sich Ausdrucksmittel dienstbar und in drr voll-

endetsten Weise dienstbar zu machen, von denen

ein Giotto oder Fiesole noch kaum eine Ahnung

besessen hatten, vor allem die Farbe und das Licht.

Welch ein Fortschritt! Aber nicht immer auch

ein Fortschritt in dem, was Kern und Wesen

der religiösen Kunst bedeutet. Der tiefgläubigen

Schlichtheit Giottos, der reinen Zartheit Fiesoles,

der mystischen Jnbrunst Botticellis sind die Späte-

ren nicht einmal mehr nahe gekommen!

Bevor wir zum deutschen Weihnachtsbild über-

gehen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf

das Werk eines spanischen Meisters, des Se-

villaners Murillo (1617—1682) (Abb. 15).

Maria ist hier freilich auch nicht viel mehr als eine

hübsche ländliche Spauierin; das Kind ist überaus