19

sonders liebenswürdig macht — ihr Schönheits-

ideal trägt unverkennbar deutsches Gepräge. Diese

Meister blickten mit Kindesaugen in die Welt,

darum tut sich in ihren Werken ein Paradies

auf, wie wir es als Kinder träumten, ein

Paradies voll Unschuld und Frieden, wo ein

ewiger Frühling herrscht, die Sonne nie-

mals untergeht, wo es keine Sünde gibt und

keinen Mißklang.

Der jüngeren Kölner Schule, de-

ren Hauptmeister Stefan Lochner (ch 1452)

ist, gehört das folgende Weihnachtsbild an

(Abb. 17). Auch über ihm schwebt noch eiu

Hauch der idealen Schönheit aus der Zeit

Meister Wilhelms. Aber die Gestalten sind

der Wirklichkeit nähergerückt, die Zeichnung

ist fester, sicherer, die Formen sind monu-

mentaler geworden. Allerdings läßt sich

auch ein Zug von Trockenheit nicht ganz ver-

kennen. Wir haben eben nicht das Werk eines

erstklassigen Meisters vor uns, wohl aber

das eines recht tüchtigen Meisters, der sein

Talent innerhalb der Grenzen seiner Schule

und der allgemeinen Tradition sich auswir-

ken ließ und eben deshalb so Gutes und Ge-

diegenes schaffen konnte, wie diese Tafel mit

der „heiligen Nacht". Die reiche Kunst des

deutschen Mittelalters besaß ja sehr viele

solcher Meister, von denen uns oft nicht ein-

mal mehr die Namen bekannt sind, und ich

möchte sagen, unsere Tafel repräsentiert so

recht den Typus des deutsch-mittelalterli-

chen Weihnachtsbildes.

Das Kind breitet seine Ärmchen ver-

langend nach der Mutter, die in mädchen-

haft schüchterner Anmut vor ihm kniet. Die

beste Figur des Bildes ist der heilige Joseph

mit seiuem prächtigen Faltenwurf und dem

schönen Antlitz, aus dem soviel Gütigkeitund

Milde spricht. Er hält eine Laterne, — ein

anderes Ausdrucksmittel, das nächtliche Dunkel

anzudeuten, stand eben unserem Künstler noch

nicht zu Gebote.

Die bahnbrechendeu Meister für die nordische

Malerei des 15. Jahrhunderts waren die beiden

Brüder van Eyck gewesen. Aus der Schule dieser

van Eyck stammt wohl auch der Niederländer

Hugo van der Goes (ch 1482), dessen ein-

ziges, völlig gesichertes Werk, eben die vorliegende

„Geburt Christi" (Abb. 18), sich in Florenz befin-

det. Ein sehr figurenreiches Bild, das die Einheit

der Komposition etwas vermissen läßt. Der Ein-

fluß des großen Realistikers Jan van Eyck ist deut-

lich zu verspüren. Hier befinden wir uns nicht mehr

in einem paradiesischen Traumland, diese Gestal-

ten haben den rauhen, festen Boden der Wirklich-

keit unter den Füßen, sie zeugen von der sicheren,

scharfen Beobachtungsgabe des Meisters. Überaus

naturwahr und lebendig ist namentlich die Gruppe

der Hirten, ja, die Naturwahrheit ist hier fast zu

bäuerischer Derbheit gesteigert. Auch die subtile

Art, wie der Brokat der Engelgewänder, oder

das Strohbündel und die Blumensträuße im

Vordergrund gegeben sind, erinnert an Jau van

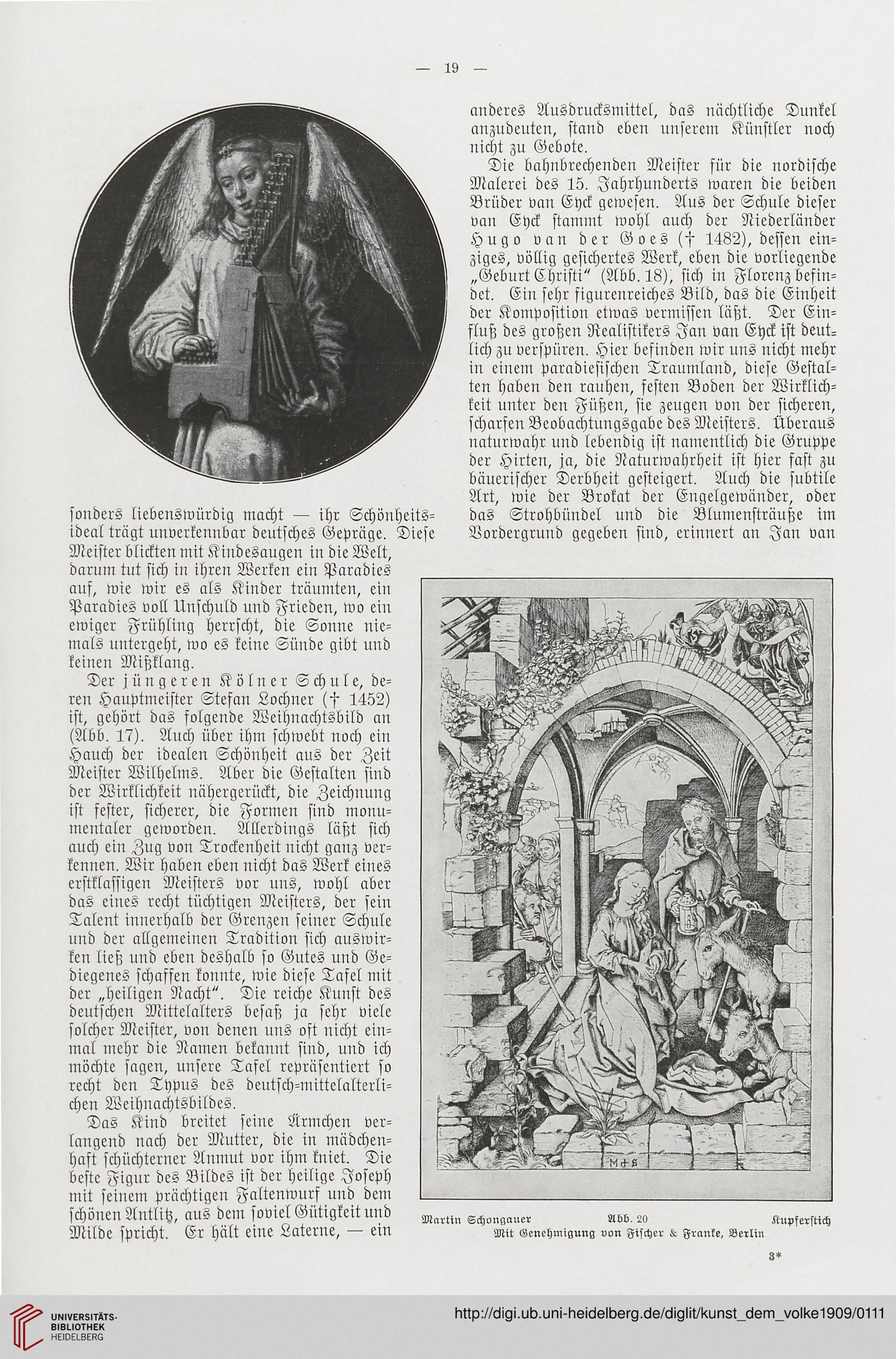

Martin Schonganer Abb. 20 Kupferstich

Mit Genehmigung von Fischer L Frante, Berlin

S*

sonders liebenswürdig macht — ihr Schönheits-

ideal trägt unverkennbar deutsches Gepräge. Diese

Meister blickten mit Kindesaugen in die Welt,

darum tut sich in ihren Werken ein Paradies

auf, wie wir es als Kinder träumten, ein

Paradies voll Unschuld und Frieden, wo ein

ewiger Frühling herrscht, die Sonne nie-

mals untergeht, wo es keine Sünde gibt und

keinen Mißklang.

Der jüngeren Kölner Schule, de-

ren Hauptmeister Stefan Lochner (ch 1452)

ist, gehört das folgende Weihnachtsbild an

(Abb. 17). Auch über ihm schwebt noch eiu

Hauch der idealen Schönheit aus der Zeit

Meister Wilhelms. Aber die Gestalten sind

der Wirklichkeit nähergerückt, die Zeichnung

ist fester, sicherer, die Formen sind monu-

mentaler geworden. Allerdings läßt sich

auch ein Zug von Trockenheit nicht ganz ver-

kennen. Wir haben eben nicht das Werk eines

erstklassigen Meisters vor uns, wohl aber

das eines recht tüchtigen Meisters, der sein

Talent innerhalb der Grenzen seiner Schule

und der allgemeinen Tradition sich auswir-

ken ließ und eben deshalb so Gutes und Ge-

diegenes schaffen konnte, wie diese Tafel mit

der „heiligen Nacht". Die reiche Kunst des

deutschen Mittelalters besaß ja sehr viele

solcher Meister, von denen uns oft nicht ein-

mal mehr die Namen bekannt sind, und ich

möchte sagen, unsere Tafel repräsentiert so

recht den Typus des deutsch-mittelalterli-

chen Weihnachtsbildes.

Das Kind breitet seine Ärmchen ver-

langend nach der Mutter, die in mädchen-

haft schüchterner Anmut vor ihm kniet. Die

beste Figur des Bildes ist der heilige Joseph

mit seiuem prächtigen Faltenwurf und dem

schönen Antlitz, aus dem soviel Gütigkeitund

Milde spricht. Er hält eine Laterne, — ein

anderes Ausdrucksmittel, das nächtliche Dunkel

anzudeuten, stand eben unserem Künstler noch

nicht zu Gebote.

Die bahnbrechendeu Meister für die nordische

Malerei des 15. Jahrhunderts waren die beiden

Brüder van Eyck gewesen. Aus der Schule dieser

van Eyck stammt wohl auch der Niederländer

Hugo van der Goes (ch 1482), dessen ein-

ziges, völlig gesichertes Werk, eben die vorliegende

„Geburt Christi" (Abb. 18), sich in Florenz befin-

det. Ein sehr figurenreiches Bild, das die Einheit

der Komposition etwas vermissen läßt. Der Ein-

fluß des großen Realistikers Jan van Eyck ist deut-

lich zu verspüren. Hier befinden wir uns nicht mehr

in einem paradiesischen Traumland, diese Gestal-

ten haben den rauhen, festen Boden der Wirklich-

keit unter den Füßen, sie zeugen von der sicheren,

scharfen Beobachtungsgabe des Meisters. Überaus

naturwahr und lebendig ist namentlich die Gruppe

der Hirten, ja, die Naturwahrheit ist hier fast zu

bäuerischer Derbheit gesteigert. Auch die subtile

Art, wie der Brokat der Engelgewänder, oder

das Strohbündel und die Blumensträuße im

Vordergrund gegeben sind, erinnert an Jau van

Martin Schonganer Abb. 20 Kupferstich

Mit Genehmigung von Fischer L Frante, Berlin

S*