20

Eyck. Diese Blumen sind Vorläufer des nieder-

ländischen Stillebens, wie wir auch in diesen

Hirten, die nicht ohne Einfluß auf die Hirten in

Ghirlandajos Weihnachtsbild waren, Vorläufer

des niederländischen Genrebildes erblicken können.

Das Kind in seiner eckigen Magerkeit hat nicht

viel Göttliches an sich, dagegen ist St. Joseph ein

ehrwürdiger Patriarch, und Maria eine Gestalt,

deren herbe Reinheit und Tiefe uns mit dem

kühlen Realismus des Bildes völlig aussöhnt.

Stille, gedankenschwere Wehmut spricht aus ihrer

Haltung und ihren Zügen. Das ist mehr als

eine einfache Mutter, die sich über die Geburt

ihres Kindes freut, durch dieses Mutterherz schauert

bereits die Ahnung von dem, was kommen wird,

was auf dieses Kindlein wartet und auch aus

die Mutter selbst. Wo finden wir bei den form-

gewandten, formschönen Jtalienern einen so fei-

nen, so ganz aus der Tiefe des christlichen Gemü-

tes geschöpften Zug?

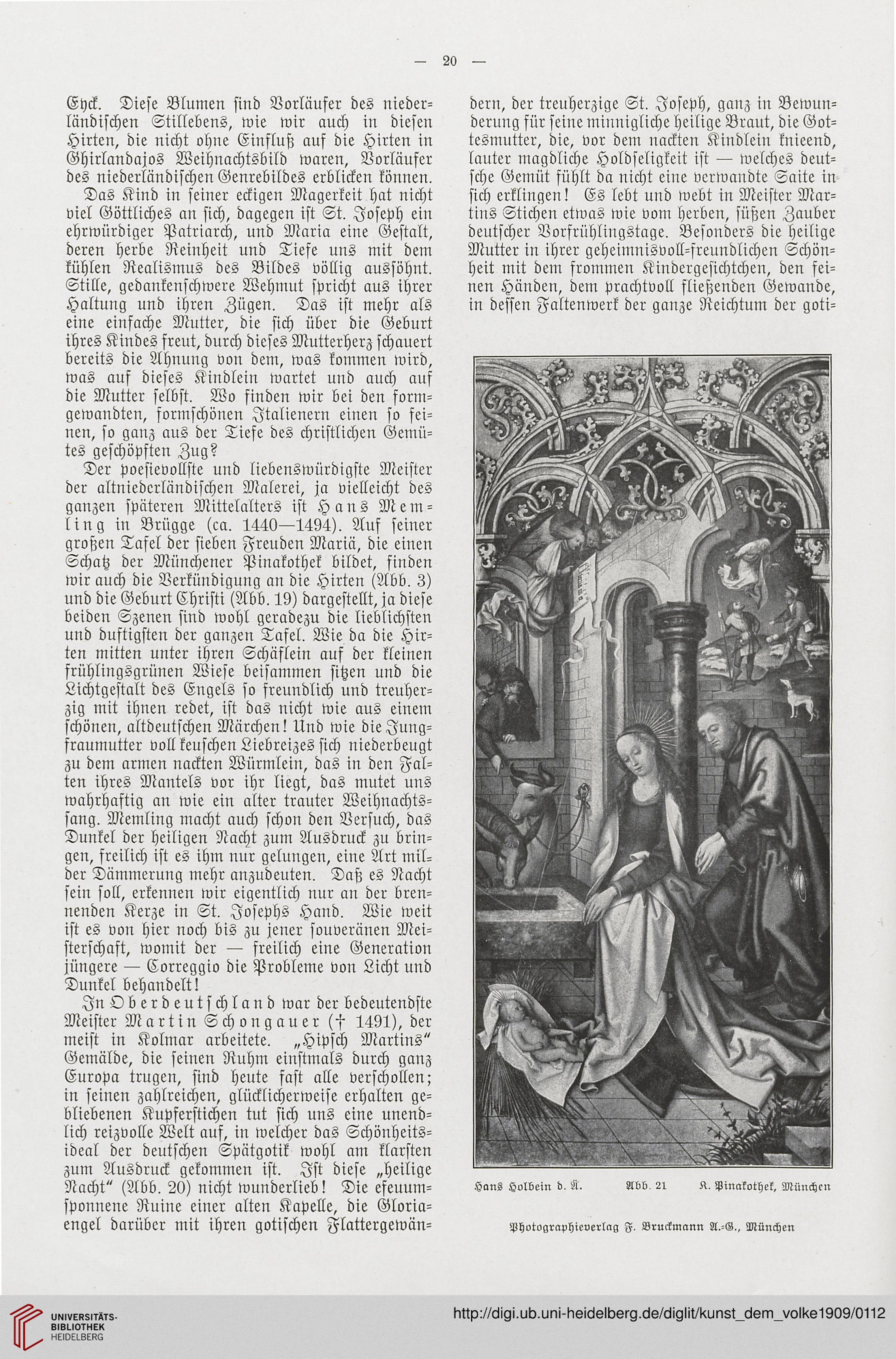

Der poesievollste und liebenswürdigste Meister

der altniederländischen Malerei, ja vielleicht des

ganzen späteren Mittelalters ist Hans Mem-

ling in Brügge (ca. 1440—1494). Auf seiner

großen Tafel der sieben Freuden Mariä, die einen

Schatz der Münchener Pinakothek bildet, finden

wir auch die Verkündigung an die Hirten (Abb. 3)

und die Geburt Christi (Abb. 19) dargestellt, ja diese

beiden Szenen sind wohl geradezu die lieblichsten

und duftigsten der ganzen Tafel. Wie da die Hir-

ten mitten unter ihren Schäflein auf der kleinen

frühlingsgrünen Wiese beisammen sitzen und die

Lichtgestalt des Engels so freundlich und treuher-

zig mit ihnen redet, ist das nicht wie aus einem

schönen, altdeutschen Märchen! Und wie die Jung-

sraumutter vollkeuschen Liebreizes sich niederbeugt

zu dem armen nackten Würmlein, das in den Fal-

ten ihres Mantels vor ihr liegt, das mutet uns

wahrhastig an wie ein alter trauter Weihnachts-

sang. Memling macht auch schon den Versuch, das

Dunkel der heiligen Nacht zum Ausdruck zu brin-

gen, freilich ist es ihm nur gelungen, eine Art mil-

der Dämmerung mehr anzudeuten. Daß es Nacht

sein soll, erkennen wir eigentlich nur an der bren-

nenden Kerze in St. Josephs Hand. Wie weit

ist es von hier noch bis zu jener souveränen Mei-

sterschaft, womit der — freilich eine Generation

jüngere — Correggio die Probleme von Licht und

Dunkel behandelt!

JnOberdeutschland war der bedeutendste

Meister Martin Schongauer (ch 1491), der

meist in Kolmar arbeitete. „Hipsch Martins"

Gemälde, die seinen Ruhm einstmals durch ganz

Europa trugen, sind heute sast alle verschollen;

in seinen zahlreichen, glücklicherweise erhalten ge-

bliebenen Kupferstichen tut sich uns eine unend-

lich reizvolle Welt aus, in welcher das Schönheits-

ideal der deutschen Spätgotik wohl am klarsten

zum Ausdruck gekommen ist. Jst diese „heilige

Nacht" (Abb. 20) nicht wunderlieb! Die efeuum-

sponnene Ruine einer alten Kapelle, die Gloria-

engel darüber mit ihren gotischen Flmttergewän-

dern, der treuherzige St. Joseph, ganz in Bewun-

derung für seine minnigliche heilige Braut, die Got-

tesmutter, die, vor dem nackten Kindlein knieend,

lauter magdliche Holdseligkeit ist — welches deut-

sche Gemüt fühlt da nicht eine verwandte Saite in

sich erklingen! Es lebt und webt in Meister Mar-

tins Stichen etwas wie vom herben, süßen Zauber

deutscher Vorfrühlingstage. Besonders die heilige

Mutter in ihrer geheimnisvoll-freundlichen Schön-

heit mit dem frommen Kindergesichtchen, den fei-

nen Händen, dem prachtvoll fließenden Gewande,

in dessen Faltenwerk der ganze Reichtum der goti-

Photographteverlag F. Bruckmann A.-G., München

Eyck. Diese Blumen sind Vorläufer des nieder-

ländischen Stillebens, wie wir auch in diesen

Hirten, die nicht ohne Einfluß auf die Hirten in

Ghirlandajos Weihnachtsbild waren, Vorläufer

des niederländischen Genrebildes erblicken können.

Das Kind in seiner eckigen Magerkeit hat nicht

viel Göttliches an sich, dagegen ist St. Joseph ein

ehrwürdiger Patriarch, und Maria eine Gestalt,

deren herbe Reinheit und Tiefe uns mit dem

kühlen Realismus des Bildes völlig aussöhnt.

Stille, gedankenschwere Wehmut spricht aus ihrer

Haltung und ihren Zügen. Das ist mehr als

eine einfache Mutter, die sich über die Geburt

ihres Kindes freut, durch dieses Mutterherz schauert

bereits die Ahnung von dem, was kommen wird,

was auf dieses Kindlein wartet und auch aus

die Mutter selbst. Wo finden wir bei den form-

gewandten, formschönen Jtalienern einen so fei-

nen, so ganz aus der Tiefe des christlichen Gemü-

tes geschöpften Zug?

Der poesievollste und liebenswürdigste Meister

der altniederländischen Malerei, ja vielleicht des

ganzen späteren Mittelalters ist Hans Mem-

ling in Brügge (ca. 1440—1494). Auf seiner

großen Tafel der sieben Freuden Mariä, die einen

Schatz der Münchener Pinakothek bildet, finden

wir auch die Verkündigung an die Hirten (Abb. 3)

und die Geburt Christi (Abb. 19) dargestellt, ja diese

beiden Szenen sind wohl geradezu die lieblichsten

und duftigsten der ganzen Tafel. Wie da die Hir-

ten mitten unter ihren Schäflein auf der kleinen

frühlingsgrünen Wiese beisammen sitzen und die

Lichtgestalt des Engels so freundlich und treuher-

zig mit ihnen redet, ist das nicht wie aus einem

schönen, altdeutschen Märchen! Und wie die Jung-

sraumutter vollkeuschen Liebreizes sich niederbeugt

zu dem armen nackten Würmlein, das in den Fal-

ten ihres Mantels vor ihr liegt, das mutet uns

wahrhastig an wie ein alter trauter Weihnachts-

sang. Memling macht auch schon den Versuch, das

Dunkel der heiligen Nacht zum Ausdruck zu brin-

gen, freilich ist es ihm nur gelungen, eine Art mil-

der Dämmerung mehr anzudeuten. Daß es Nacht

sein soll, erkennen wir eigentlich nur an der bren-

nenden Kerze in St. Josephs Hand. Wie weit

ist es von hier noch bis zu jener souveränen Mei-

sterschaft, womit der — freilich eine Generation

jüngere — Correggio die Probleme von Licht und

Dunkel behandelt!

JnOberdeutschland war der bedeutendste

Meister Martin Schongauer (ch 1491), der

meist in Kolmar arbeitete. „Hipsch Martins"

Gemälde, die seinen Ruhm einstmals durch ganz

Europa trugen, sind heute sast alle verschollen;

in seinen zahlreichen, glücklicherweise erhalten ge-

bliebenen Kupferstichen tut sich uns eine unend-

lich reizvolle Welt aus, in welcher das Schönheits-

ideal der deutschen Spätgotik wohl am klarsten

zum Ausdruck gekommen ist. Jst diese „heilige

Nacht" (Abb. 20) nicht wunderlieb! Die efeuum-

sponnene Ruine einer alten Kapelle, die Gloria-

engel darüber mit ihren gotischen Flmttergewän-

dern, der treuherzige St. Joseph, ganz in Bewun-

derung für seine minnigliche heilige Braut, die Got-

tesmutter, die, vor dem nackten Kindlein knieend,

lauter magdliche Holdseligkeit ist — welches deut-

sche Gemüt fühlt da nicht eine verwandte Saite in

sich erklingen! Es lebt und webt in Meister Mar-

tins Stichen etwas wie vom herben, süßen Zauber

deutscher Vorfrühlingstage. Besonders die heilige

Mutter in ihrer geheimnisvoll-freundlichen Schön-

heit mit dem frommen Kindergesichtchen, den fei-

nen Händen, dem prachtvoll fließenden Gewande,

in dessen Faltenwerk der ganze Reichtum der goti-

Photographteverlag F. Bruckmann A.-G., München