23

ten der himmlische Glanz, der vom Kinde aus-

strahlt. Wie dieser Himmelsglanz die ganze Figu-

rengruppe beleuchtet und um die prächtigen

Säulen, Pilaster und Bogen der Renaissance-

Ruine spielt, das ist in der Tat mit großer Meister-

schaft geschildert. Gemütstiefer, herzlicher und —

deutscher ist freilich Dürers Holzschnitt.

AlbrechtAltdorfers (ch1538) Hauptstärke

liegt im Landschaftlichen (Abb. 23). Mit großer

Liebe schildert er uns eine abenteuerlich zerbrök-

kelte, von Gras und Schlingkraut umwucherte

Ruine, der ziemlich vernachlässigte figürliche Teil

ist fast nur mehr Staffage.

Ein herziges Weihnachtsbildchen ist auch

(Abb. 25) das von Lukas Kranach (1472

bis 1553); namentlich die kleinen Kinderengel,

wie sie um die Krippe spielen und von oben wie

in einer Traube niederhängen, sind allerliebst

Kranach macht auch einen etwas primitiven

Versuch, durch den Kontrast von Licht und

Dunkel zu wirken.

Es ist kaum ein Jahrhundert, das den

Schöpfer dieses Werkes von dem Meister des

folgenden Weihnachtsbildes trennt. Abrr welch

ungeheurer Umschwung hat sich in dieser ver-

hältnismäßig kurzen Zeit vollzogen! Es ist der

übermächtige Einfluß Jtaliens, der inzwischen

auf die nordische Kunst eingewirkt hat, ein

Einfluß, dem sich auch die größten Meister

diesseits der Alpen weder entziehen konnten,

noch wollten.

Van Dycks (1599—1641) „Anbetung der

Hirten"! (Abb. 26). Die ganze rauschende

Pracht des Barock tut sich da vor uns auf. Ein

paar mächtige Marmorsäulen bilden den Rück-

halt der Komposition, deren Schwerpunkt — so

liebte es die Barockzeit — dadurch noch nach-

drücklicher aus die eine Seite gerückt erscheint.

Maria strahlt in Anmut und königlicher Schön-

heit, das schlafende Kindlein ist von berücken-

dem Liebreiz. Jn der Hirtengruppe herrscht

ausdrucksvolle Bewegung, namentlich ist der

jugendliche Schäfer im Vordergrund in seiner

pathetischen Jnbrunst eine echte Barockfigur.

Allerdings ist von diesem Pathos bis zum

Thcatralischen nur mehr ein Schritt, und das

Streben nach ausdrucksvoller Gebärde und leb-

hafter Bewegung ist in der Tat der religiösen

Kunst der Folgezeit in diesem Sinne verhäng-

nisvoll geworden. Auch van Dycks Werk ist

weniger aus religiösem Empfinden heraus

geboren, es ist mehr eine sinnliche, weltlich-

höfische Schönheit, die hier lebt. Aber von

großer, machtvoller Wirkung ist dieser van Dyck,

namentlich wenn wir uns,diese Wirkung in

dem Prunkrahmen eines Barockaltars und in

dem weiten, lichten Raum einer Barockkirche

vorstellen.

Jn einsam gigantischer Größe ragt aus der

nordischen Kunst des 17. Jahrhunderts R e m-

brandt vanRijn (1606—69) empor, der

unvergleichliche Meister des Lichtes und Hell-

dunkels in der germanischen Rasse. Seine Anbe-

tung der Hirten v. I. 1646 (Abb. 27) zeigt ein mit

nüchternem Realismus geschildertes Stallinnere.

Auch die Gestalten der Hirten, und selbst der heili-

gen Mutter und des Nährvaters haben durchaus

nichts Jdealisiertes, es sind darunter geradezu ordi-

näre, häßliche Figuren und Köpfe. Allein wenn

wir uns allmählich in das Bild hineinsehen und

hineinfühlen und die Erinnerung an die weiche

Formenschönheit italienischer und italisierender

Kunst hinter uns lassen, werden wir mehr und mehr

auch diescn holländischen Bauern Geschmack abge-

winnen, die so freundlich grinsend aus dem Hinter-

grund hervorkommen oder in sprachlosem Erstaunen

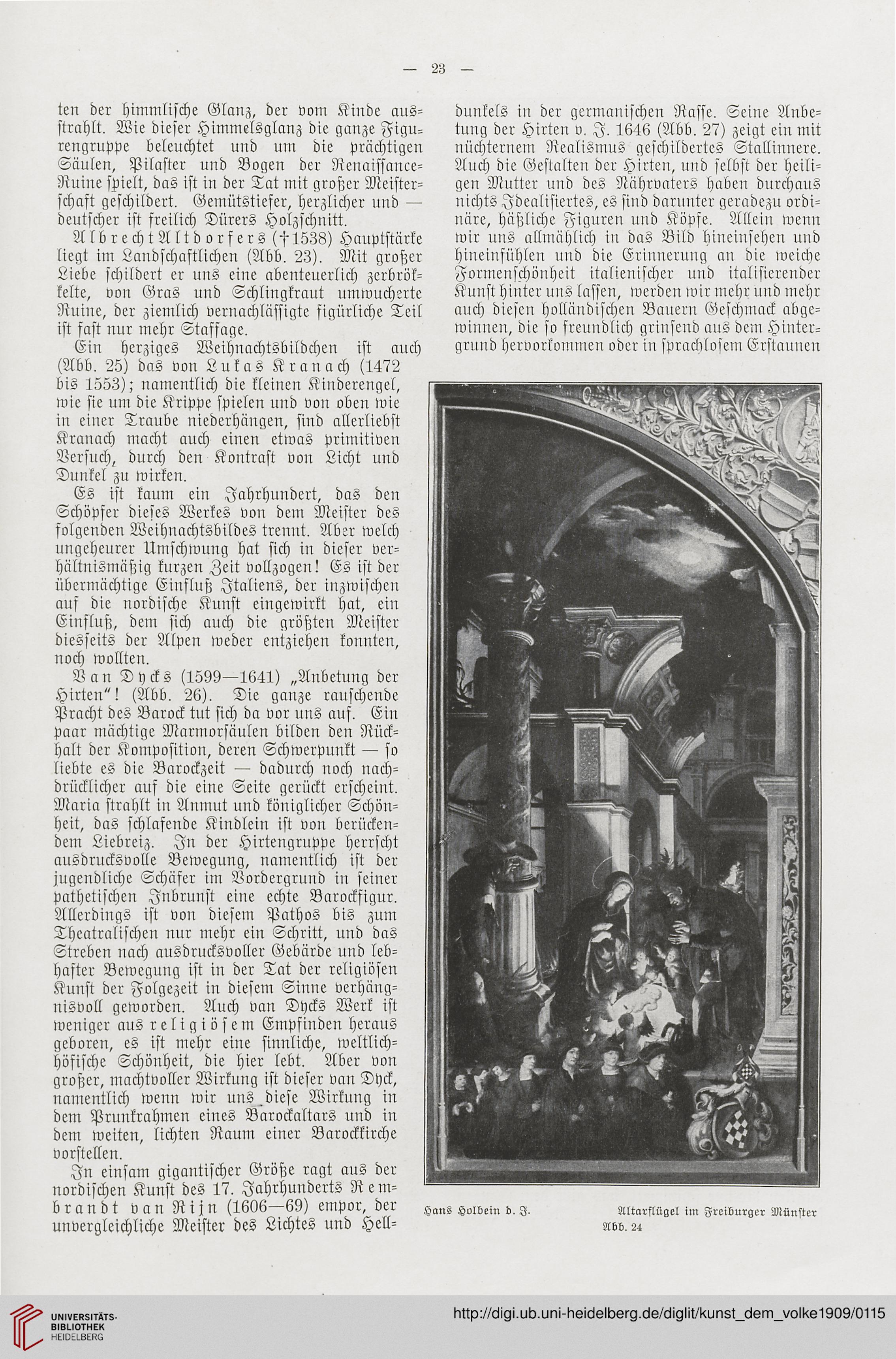

Hans Holbein d. I. Altarslügel im Freiburger Münster

Abb. 24

ten der himmlische Glanz, der vom Kinde aus-

strahlt. Wie dieser Himmelsglanz die ganze Figu-

rengruppe beleuchtet und um die prächtigen

Säulen, Pilaster und Bogen der Renaissance-

Ruine spielt, das ist in der Tat mit großer Meister-

schaft geschildert. Gemütstiefer, herzlicher und —

deutscher ist freilich Dürers Holzschnitt.

AlbrechtAltdorfers (ch1538) Hauptstärke

liegt im Landschaftlichen (Abb. 23). Mit großer

Liebe schildert er uns eine abenteuerlich zerbrök-

kelte, von Gras und Schlingkraut umwucherte

Ruine, der ziemlich vernachlässigte figürliche Teil

ist fast nur mehr Staffage.

Ein herziges Weihnachtsbildchen ist auch

(Abb. 25) das von Lukas Kranach (1472

bis 1553); namentlich die kleinen Kinderengel,

wie sie um die Krippe spielen und von oben wie

in einer Traube niederhängen, sind allerliebst

Kranach macht auch einen etwas primitiven

Versuch, durch den Kontrast von Licht und

Dunkel zu wirken.

Es ist kaum ein Jahrhundert, das den

Schöpfer dieses Werkes von dem Meister des

folgenden Weihnachtsbildes trennt. Abrr welch

ungeheurer Umschwung hat sich in dieser ver-

hältnismäßig kurzen Zeit vollzogen! Es ist der

übermächtige Einfluß Jtaliens, der inzwischen

auf die nordische Kunst eingewirkt hat, ein

Einfluß, dem sich auch die größten Meister

diesseits der Alpen weder entziehen konnten,

noch wollten.

Van Dycks (1599—1641) „Anbetung der

Hirten"! (Abb. 26). Die ganze rauschende

Pracht des Barock tut sich da vor uns auf. Ein

paar mächtige Marmorsäulen bilden den Rück-

halt der Komposition, deren Schwerpunkt — so

liebte es die Barockzeit — dadurch noch nach-

drücklicher aus die eine Seite gerückt erscheint.

Maria strahlt in Anmut und königlicher Schön-

heit, das schlafende Kindlein ist von berücken-

dem Liebreiz. Jn der Hirtengruppe herrscht

ausdrucksvolle Bewegung, namentlich ist der

jugendliche Schäfer im Vordergrund in seiner

pathetischen Jnbrunst eine echte Barockfigur.

Allerdings ist von diesem Pathos bis zum

Thcatralischen nur mehr ein Schritt, und das

Streben nach ausdrucksvoller Gebärde und leb-

hafter Bewegung ist in der Tat der religiösen

Kunst der Folgezeit in diesem Sinne verhäng-

nisvoll geworden. Auch van Dycks Werk ist

weniger aus religiösem Empfinden heraus

geboren, es ist mehr eine sinnliche, weltlich-

höfische Schönheit, die hier lebt. Aber von

großer, machtvoller Wirkung ist dieser van Dyck,

namentlich wenn wir uns,diese Wirkung in

dem Prunkrahmen eines Barockaltars und in

dem weiten, lichten Raum einer Barockkirche

vorstellen.

Jn einsam gigantischer Größe ragt aus der

nordischen Kunst des 17. Jahrhunderts R e m-

brandt vanRijn (1606—69) empor, der

unvergleichliche Meister des Lichtes und Hell-

dunkels in der germanischen Rasse. Seine Anbe-

tung der Hirten v. I. 1646 (Abb. 27) zeigt ein mit

nüchternem Realismus geschildertes Stallinnere.

Auch die Gestalten der Hirten, und selbst der heili-

gen Mutter und des Nährvaters haben durchaus

nichts Jdealisiertes, es sind darunter geradezu ordi-

näre, häßliche Figuren und Köpfe. Allein wenn

wir uns allmählich in das Bild hineinsehen und

hineinfühlen und die Erinnerung an die weiche

Formenschönheit italienischer und italisierender

Kunst hinter uns lassen, werden wir mehr und mehr

auch diescn holländischen Bauern Geschmack abge-

winnen, die so freundlich grinsend aus dem Hinter-

grund hervorkommen oder in sprachlosem Erstaunen

Hans Holbein d. I. Altarslügel im Freiburger Münster

Abb. 24