37

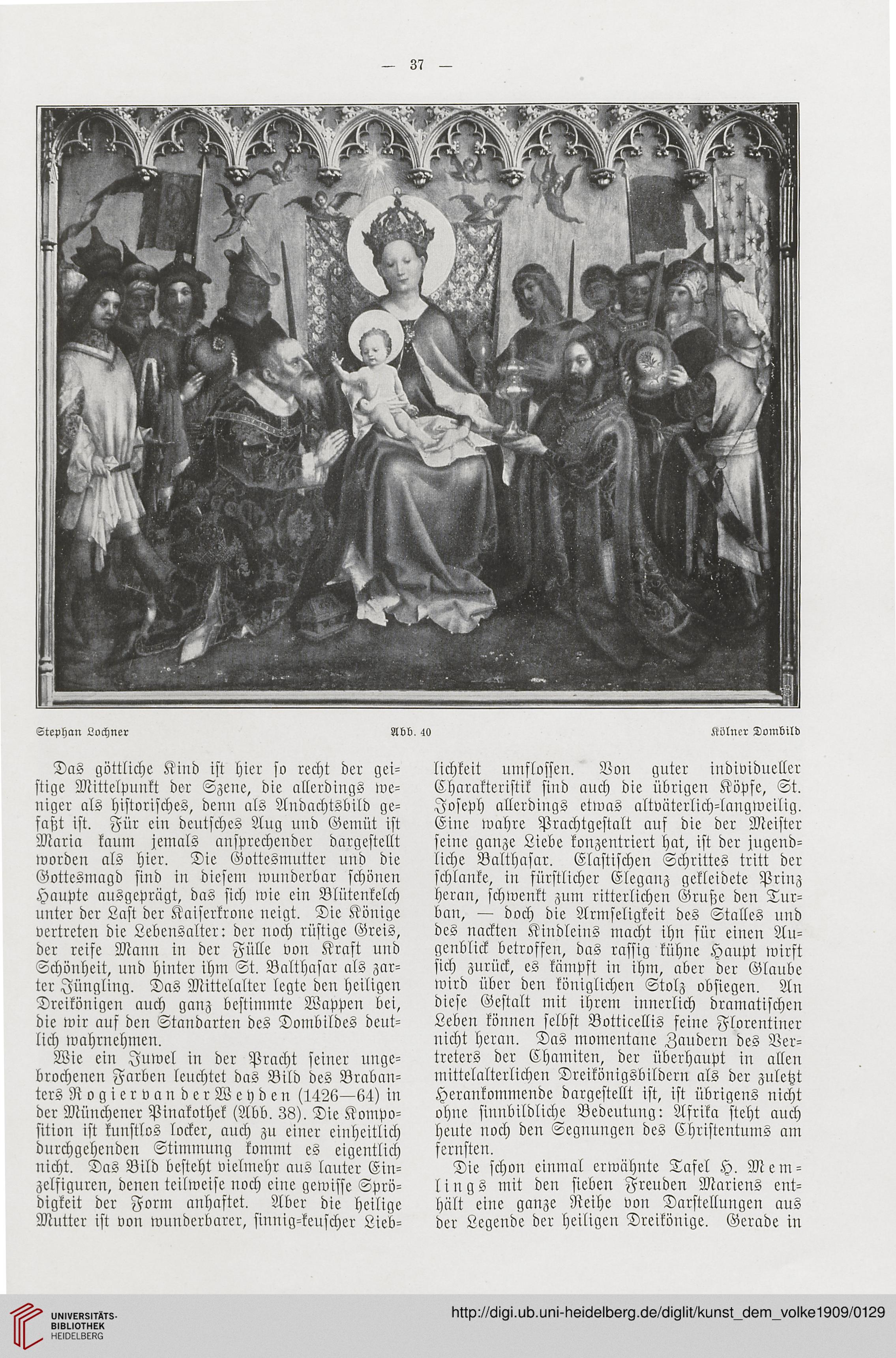

Stephan Lochner Abb. 40

Das göttliche Kind ist hier so recht der gei-

stige Mittelpunkt der Szene, die allerdings we-

niger als historisches, denn als Andachtsbild ge-

faßt ist. Für ein deutsches Aug und Gemüt ist

Maria kaum jemals ansprechender dargestellt

worden als hier. Die Gottesmutter und die

Gottesmagd sind in diesem wunderbar schönen

Haupte ausgeprägt, das sich wie ein Blütenkelch

unter der Last der Kaiserkrone neigt. Die Könige

vertreten die Lebensalter: der noch rüstige Greis,

der reife Mann in der Fülle von Kraft und

Schönheit, und hinter ihm St. Balthasar als zar-

ter Jüngling. Das Mittelalter legte den heiligen

Dreikönigen auch ganz bestimmte Wappen bei,

die wir auf den Standarten des Dombildes deut-

lich wahrnehmen.

Wie ein Juwel in der Pracht seiner unge-

brochenen Farben leuchtet das Bild des Braban-

ters RogiervanderWeyden (1426—64) in

der Münchener Pinakothek (Abb. 38). Die Kompo-

sition ist kunstlos locker, auch zu einer einheitlich

durchgehenden Stimmung kommt es eigentlich

nicht. Das Bild besteht vielmehr aus lauter Ein-

zelfiguren, denen teilweise noch eine gewisse Sprö-

digkeit der Form anhaftet. Aber die heilige

Mutter ist von wunderbarer, sinnig-keuscher Lieb-

Kölner Dombild

lichkeit umflossen. Von guter individueller

Charakteristik sind auch die übrigen Köpfe, St.

Joseph allerdings etwas altväterlich-langweilig.

Eine wahre Prachtgestalt auf die der Meister

seine ganze Liebe konzentriert hat, ist der jugend-

liche Balthasar. Elastischen Schrittes tritt der

schlanke, in fürstlicher Eleganz gekleidete Prinz

heran, schwenkt zum ritterlichen Gruße den Tur-

ban, — doch die Armseligkeit des Stalles und

des nackten Kindleins macht ihn für einen Au-

genblick betroffen, das rassig kühne Haupt wirft

fich zurück, es kämpft in ihm, aber der Glaube

wird über den königlichen Stolz obsiegen. An

diese Gestalt mit ihrem innerlich dramatischen

Leben können selbst Botticellis feine Florentiner

nicht heran. Das momentane Zaudern des Ver-

treters der Chamiten, der überhaupt in allen

mittelalterlichen Dreikönigsbildern als der zuletzt

Herankommende dargestellt ist, ist übrigens nicht

ohne sinnbildliche Bedeutung: Afrika fteht auch

heute noch den Segnungen des Christentums am

fernsten.

Die schon einmal erwähnte Tafel H. Mem-

lings mit den sieben Freuden Mariens ent-

hält eine ganze Reihe von Darstellungen aus

der Legende der heiligen Dreikönige. Gerade in

Stephan Lochner Abb. 40

Das göttliche Kind ist hier so recht der gei-

stige Mittelpunkt der Szene, die allerdings we-

niger als historisches, denn als Andachtsbild ge-

faßt ist. Für ein deutsches Aug und Gemüt ist

Maria kaum jemals ansprechender dargestellt

worden als hier. Die Gottesmutter und die

Gottesmagd sind in diesem wunderbar schönen

Haupte ausgeprägt, das sich wie ein Blütenkelch

unter der Last der Kaiserkrone neigt. Die Könige

vertreten die Lebensalter: der noch rüstige Greis,

der reife Mann in der Fülle von Kraft und

Schönheit, und hinter ihm St. Balthasar als zar-

ter Jüngling. Das Mittelalter legte den heiligen

Dreikönigen auch ganz bestimmte Wappen bei,

die wir auf den Standarten des Dombildes deut-

lich wahrnehmen.

Wie ein Juwel in der Pracht seiner unge-

brochenen Farben leuchtet das Bild des Braban-

ters RogiervanderWeyden (1426—64) in

der Münchener Pinakothek (Abb. 38). Die Kompo-

sition ist kunstlos locker, auch zu einer einheitlich

durchgehenden Stimmung kommt es eigentlich

nicht. Das Bild besteht vielmehr aus lauter Ein-

zelfiguren, denen teilweise noch eine gewisse Sprö-

digkeit der Form anhaftet. Aber die heilige

Mutter ist von wunderbarer, sinnig-keuscher Lieb-

Kölner Dombild

lichkeit umflossen. Von guter individueller

Charakteristik sind auch die übrigen Köpfe, St.

Joseph allerdings etwas altväterlich-langweilig.

Eine wahre Prachtgestalt auf die der Meister

seine ganze Liebe konzentriert hat, ist der jugend-

liche Balthasar. Elastischen Schrittes tritt der

schlanke, in fürstlicher Eleganz gekleidete Prinz

heran, schwenkt zum ritterlichen Gruße den Tur-

ban, — doch die Armseligkeit des Stalles und

des nackten Kindleins macht ihn für einen Au-

genblick betroffen, das rassig kühne Haupt wirft

fich zurück, es kämpft in ihm, aber der Glaube

wird über den königlichen Stolz obsiegen. An

diese Gestalt mit ihrem innerlich dramatischen

Leben können selbst Botticellis feine Florentiner

nicht heran. Das momentane Zaudern des Ver-

treters der Chamiten, der überhaupt in allen

mittelalterlichen Dreikönigsbildern als der zuletzt

Herankommende dargestellt ist, ist übrigens nicht

ohne sinnbildliche Bedeutung: Afrika fteht auch

heute noch den Segnungen des Christentums am

fernsten.

Die schon einmal erwähnte Tafel H. Mem-

lings mit den sieben Freuden Mariens ent-

hält eine ganze Reihe von Darstellungen aus

der Legende der heiligen Dreikönige. Gerade in