12

die sog. Hallenkirche. — Das Langhaus sehen wir

durchsetzt von dem Querhause, über das hinaus (fast

immer gegen Osten) der Chor angebaut ist. Jhn

schließt die Apsis, zu der sich sehr häufig Nebenapsiden

gesellen. Unter dem Chore befindet sich in vielen

Kirchen die Krypta, die ihre Existenz aus altchrist-

licher Zeit herleitet. Häufig war der Fall, daß, wo

eine Kirche zwei Heiligen geweiht war, man außer

dem östlichen auch einen westlichen Chor erbaute.

Leider sind die meisten Westchöre bei baulichen Ver-

ändemngen beseitigt wordeu, vereinzelt aber zum

Glück auch noch erhalten.

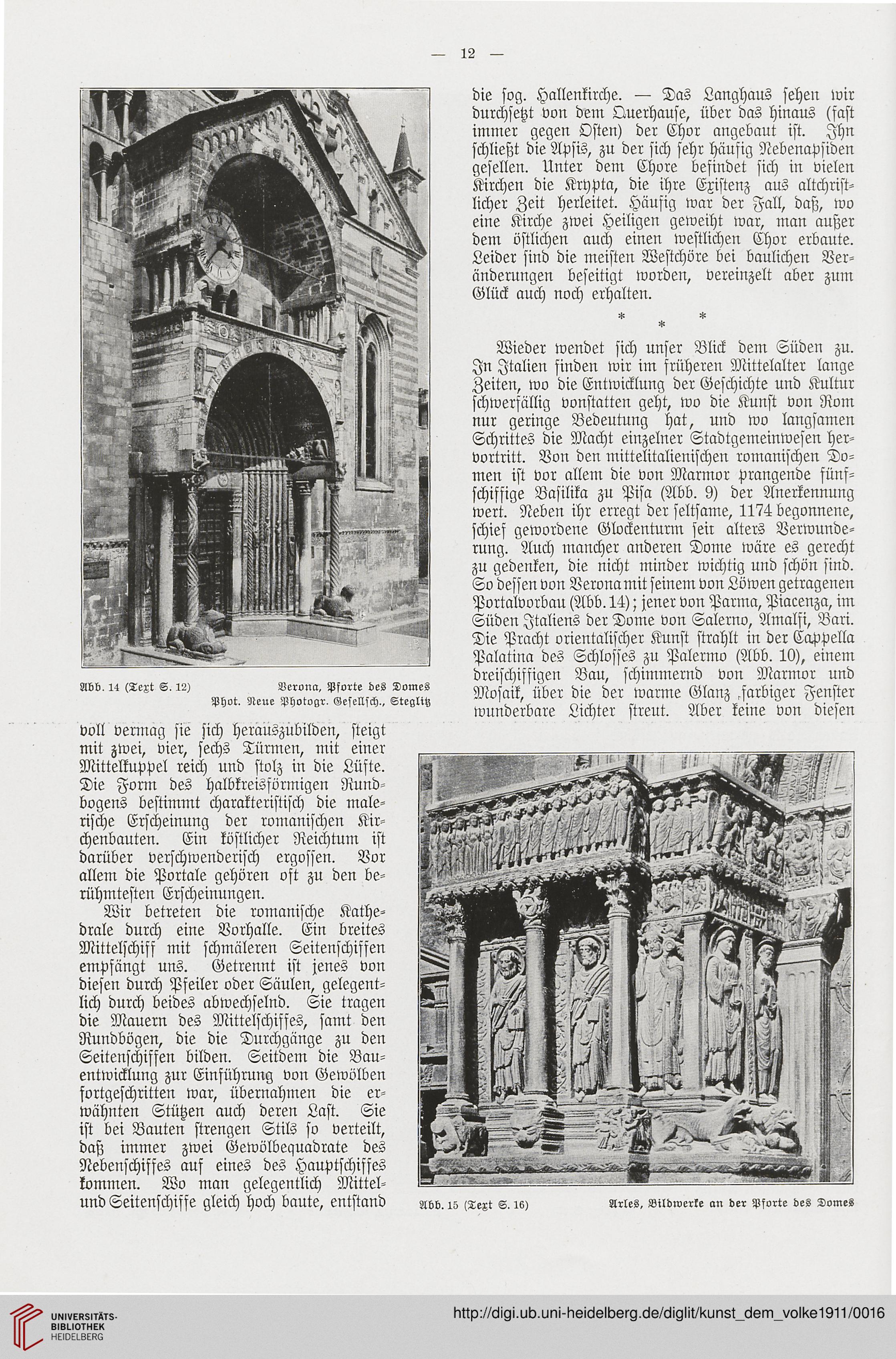

Abb. 14 lText S. 12)

Verona, Pforte des Domes

Phot. Neue Photogr. Gesellsch., Steglitz

voll vermag sie sich herauszubilden, steigt

mit zwei, vier, sechs Türmen, mit einer

Mittelkuppel reich und stolz in die Lüfte.

Die Form des halbkreisförmigen Rund-

bogens bestimmt charakteristisch die male-

rische Erscheinung der romanischen Kir-

chenbauten. Ein köstlicher Reichtum ist

darüber verschwenderisch ergossen. Vor

allem die Portale gehören oft zu den be-

rühmtesten Erscheinungen.

Wir betreten die romanische Kathe-

drale durch eine Vorhalle. Ein breites

Mittelschiff mit schmäleren Seitenschiffen

empfängt uns. Getrennt ist jenes von

diesen durch Pfeiler oder Säulen, gelegent-

lich durch beides abwechselnd. Sie tragen

die Mauern des Mittelschiffes, samt den

Rundbögen, die die Durchgänge zu den

Seitenschiffeu bilden. Seitdem die Bau-

entwicklung zur Einführung von Gewölben

fortgeschritten war, übernahmen die er-

wähnten Stützen auch deren Last. Sie

ist bei Bauten strengen Stils so verteilt,

daß immer zwei Gewölbequadrate des

Nebenschiffes auf eines des Hauptschiffes

kommen. Wo man gelegentlich Mittel-

und Seitenschiffe gleich hoch baute, entstand

Wieder wendet sich unser Blick dem Süden zu.

Jn Jtalien finden wir im früheren Mittelalter lange

Zeiten, wo die Entwicklung der Geschichte und Kultur

schwerfällig vonstatten geht, wo die Kunst von Rom

nur geringe Bedeutung hat, und wo langsamen

Schrittes die Macht einzelner Stadtgemeinwesen her-

vortritt. Von den mittelitalienischen romanischen Do-

men ist vor allem die von Marmor prangende fünf-

schiffige Basilika zu Pisa (Abb. 9) der Anerkennung

wert. Neben ihr erregt der seltsame, 1174 begonnene,

schief gewordeue Glockenturm seir alters Verwunde-

mng. Auch mancher anderen Dome wäre es gerecht

zu gedenken, die nicht minder wichtig und schön sind.

So dessenvon Veronamitseinemvon Löwen getragenen

Portalvorbau (Abb. 14); jener von Parma, Piacenza, im

Süden Jtaliens der Dome von Salerno, Amalfi, Bari.

Die Pracht orientalischer Kunst strahlt in der Cappella

Palatina des Schlosses zu Palermo (Abb. 10), einem

dreischiffigen Bau, schimmernd von Marmor und

Mosaik, über die der warme Glanz starbiger Fenster

wunderbare Lichter streut. Aber keine von diesen

Abb. is iText S. 16)

Arles, Bildwerle an der Pforte des Domes

die sog. Hallenkirche. — Das Langhaus sehen wir

durchsetzt von dem Querhause, über das hinaus (fast

immer gegen Osten) der Chor angebaut ist. Jhn

schließt die Apsis, zu der sich sehr häufig Nebenapsiden

gesellen. Unter dem Chore befindet sich in vielen

Kirchen die Krypta, die ihre Existenz aus altchrist-

licher Zeit herleitet. Häufig war der Fall, daß, wo

eine Kirche zwei Heiligen geweiht war, man außer

dem östlichen auch einen westlichen Chor erbaute.

Leider sind die meisten Westchöre bei baulichen Ver-

ändemngen beseitigt wordeu, vereinzelt aber zum

Glück auch noch erhalten.

Abb. 14 lText S. 12)

Verona, Pforte des Domes

Phot. Neue Photogr. Gesellsch., Steglitz

voll vermag sie sich herauszubilden, steigt

mit zwei, vier, sechs Türmen, mit einer

Mittelkuppel reich und stolz in die Lüfte.

Die Form des halbkreisförmigen Rund-

bogens bestimmt charakteristisch die male-

rische Erscheinung der romanischen Kir-

chenbauten. Ein köstlicher Reichtum ist

darüber verschwenderisch ergossen. Vor

allem die Portale gehören oft zu den be-

rühmtesten Erscheinungen.

Wir betreten die romanische Kathe-

drale durch eine Vorhalle. Ein breites

Mittelschiff mit schmäleren Seitenschiffen

empfängt uns. Getrennt ist jenes von

diesen durch Pfeiler oder Säulen, gelegent-

lich durch beides abwechselnd. Sie tragen

die Mauern des Mittelschiffes, samt den

Rundbögen, die die Durchgänge zu den

Seitenschiffeu bilden. Seitdem die Bau-

entwicklung zur Einführung von Gewölben

fortgeschritten war, übernahmen die er-

wähnten Stützen auch deren Last. Sie

ist bei Bauten strengen Stils so verteilt,

daß immer zwei Gewölbequadrate des

Nebenschiffes auf eines des Hauptschiffes

kommen. Wo man gelegentlich Mittel-

und Seitenschiffe gleich hoch baute, entstand

Wieder wendet sich unser Blick dem Süden zu.

Jn Jtalien finden wir im früheren Mittelalter lange

Zeiten, wo die Entwicklung der Geschichte und Kultur

schwerfällig vonstatten geht, wo die Kunst von Rom

nur geringe Bedeutung hat, und wo langsamen

Schrittes die Macht einzelner Stadtgemeinwesen her-

vortritt. Von den mittelitalienischen romanischen Do-

men ist vor allem die von Marmor prangende fünf-

schiffige Basilika zu Pisa (Abb. 9) der Anerkennung

wert. Neben ihr erregt der seltsame, 1174 begonnene,

schief gewordeue Glockenturm seir alters Verwunde-

mng. Auch mancher anderen Dome wäre es gerecht

zu gedenken, die nicht minder wichtig und schön sind.

So dessenvon Veronamitseinemvon Löwen getragenen

Portalvorbau (Abb. 14); jener von Parma, Piacenza, im

Süden Jtaliens der Dome von Salerno, Amalfi, Bari.

Die Pracht orientalischer Kunst strahlt in der Cappella

Palatina des Schlosses zu Palermo (Abb. 10), einem

dreischiffigen Bau, schimmernd von Marmor und

Mosaik, über die der warme Glanz starbiger Fenster

wunderbare Lichter streut. Aber keine von diesen

Abb. is iText S. 16)

Arles, Bildwerle an der Pforte des Domes