14

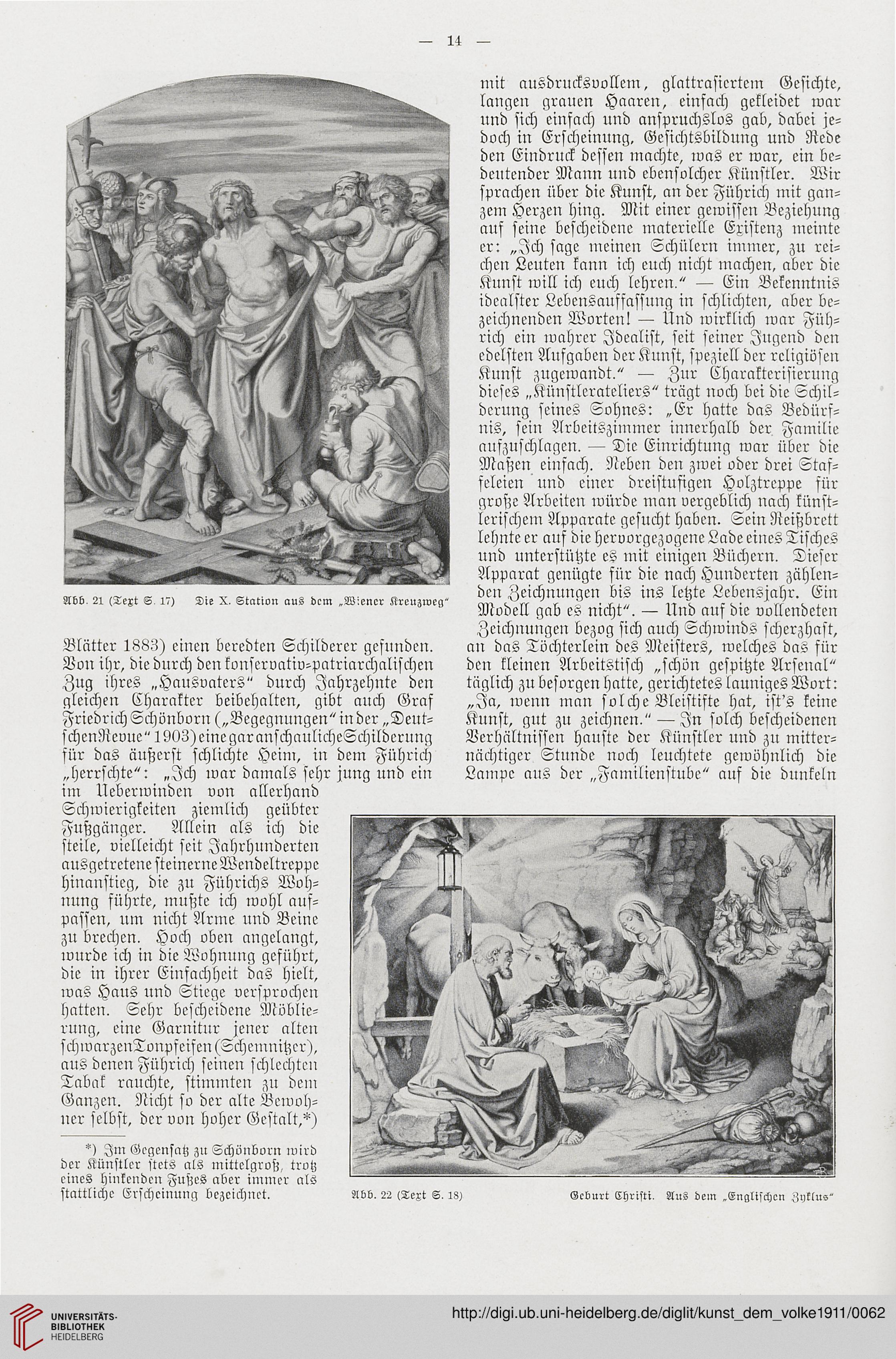

Abb. 21 (Text S. 17) Dle X. Statwn aus dcm „Wiener Kreuzrveg"

Blätter 1883) einen beredten Schilderer gefunden.

Von ihr, die durch den konseroativ-patriarchalischen

Zug ihres „Hausvaters" durch Jahrzehnte den

gleichen Charakter beibehalten, gibt auch Graf

Friedrich Schönborn („Begegnungen" in der „Deut-

schenRevue" 1903)einegaranschaulicheSchilderung

für das äußerst schlichte Heim, in dem Führich

„herrschte": „Jch ivar damals sehr jung und ein

im Ueberwinden von allerhand

Schwierigkeiten ziemlich geübter

Fußgänger. Allein als ich die

steile, vielleicht seit Jahrhunderten

ausgetretenesteiuerneWendeltreppc

hinanstieg, die zu Führichs Woh-

nung führte, mußte ich wohl auf-

passen, um nicht Arme und Beine

zu brechen. Hoch oben angelangt,

wurde ich in die Wohnung geführt,

die in ihrer Einfachheit das hielt,

was Haus und Stiege versprochen

hatten. Sehr bescheidene Möbtie-

rung, eine Garnitur fener alten

schwarzenTonpfeifen(Schemnitzcr),

aus denen Führich seinen schlechten

Tabak rauchte, stimmten zu dem

Ganzen. Nicht fo der alte Bewoh-

ner selbst, dcr von hoher Gestalt,*)

*) Jm Gegensntz zu Schönborn wird

der Künstler stets als mittelgrost, trotz

eines hinkenden Fuszes aber immer als

stattliche Erschcinung bezeichnet. Abb. 22 (Text S. 18)

mit ausdrucksvollem, glattrasiertem Gesichte,

langen grauen Haaren, einfach gekleidet war

und sich einfach und anspruchslos gab, dabei je-

doch in Erscheinung, Gesichtsbildung und Rede

den Eindruck dessen machte, was er war, ein be-

deutender Mann und ebensolcher Künstler. Wir

fprachen über die Kunst, an der Führich mit gan-

zem Herzen hing. Mit einer gewissen Beziehung

auf feine bescheidenc materielle Existenz meinte

er: „Jch sage meinen Schülern immer, zu rei-

chen Leuten kann ich euch nicht machen, aber die

Kunst ivill ich euch lehren." — Ein Bekenntnis

idealster Lebensauffassung in schlichten, aber be-

zeichnenden Worten! — Ilnd wirklich war Füh-

rich ein ivahrer Jdealist, seit seiner Jugend den

edelsten Aufgaben der Kunst, speziell der rcligiösen

Kunst zugewandt." — Zur Charakterisierung

dieses „Künstlerateliers" trägt noch bei die Schil-

derung seines Sohnes: „Er hatte das Bedürf-

nis, sein Arbeitszimmer innerhalb der Familie

aufzuschlagen. — Die Einrichtung war über die

Maßen einsach. Neben den zwei oder drei Staf-

feleien und einer dreistufigen Holztreppe sür

große Arbeiten würde man vergeblich nach künst-

lerischem Apparate gesucht haben. Sein Reißbrett

lehnte er auf die hervorgezogene Lade eines Tisches

und unterstützte es mit einigen Büchern. Dieser

Apparat genügte für die nach Hunderten zählen-

den Zeichnungen bis ins letzte Lebensjahr. Ein

Modell gab es nicht". — llnd auf die vollendeten

Zeichnungen bezog sich auch Schwinds scherzhast,

an das Töchterlein des Meisters, welches das für

den kleinen Arbeitstisch „schön gespitzte Arsenal"

täglich zu besorgen hatte, gerichtetes launiges Wort:

„Ja, wenn man solche Bleistifte hat, ist's keine

Kunst, gut zu zeichnen." — Jn solch bescheidenen

Verhältnissen hauste der Künstler und zn mitter-

nächtiger Stnnde noch leuchtete geivöhnlich die

Lampe aus der „Familienstube" auf die dunkeln

Gcburt Christi. Aus dem „Engltschcn Zyklus"

Abb. 21 (Text S. 17) Dle X. Statwn aus dcm „Wiener Kreuzrveg"

Blätter 1883) einen beredten Schilderer gefunden.

Von ihr, die durch den konseroativ-patriarchalischen

Zug ihres „Hausvaters" durch Jahrzehnte den

gleichen Charakter beibehalten, gibt auch Graf

Friedrich Schönborn („Begegnungen" in der „Deut-

schenRevue" 1903)einegaranschaulicheSchilderung

für das äußerst schlichte Heim, in dem Führich

„herrschte": „Jch ivar damals sehr jung und ein

im Ueberwinden von allerhand

Schwierigkeiten ziemlich geübter

Fußgänger. Allein als ich die

steile, vielleicht seit Jahrhunderten

ausgetretenesteiuerneWendeltreppc

hinanstieg, die zu Führichs Woh-

nung führte, mußte ich wohl auf-

passen, um nicht Arme und Beine

zu brechen. Hoch oben angelangt,

wurde ich in die Wohnung geführt,

die in ihrer Einfachheit das hielt,

was Haus und Stiege versprochen

hatten. Sehr bescheidene Möbtie-

rung, eine Garnitur fener alten

schwarzenTonpfeifen(Schemnitzcr),

aus denen Führich seinen schlechten

Tabak rauchte, stimmten zu dem

Ganzen. Nicht fo der alte Bewoh-

ner selbst, dcr von hoher Gestalt,*)

*) Jm Gegensntz zu Schönborn wird

der Künstler stets als mittelgrost, trotz

eines hinkenden Fuszes aber immer als

stattliche Erschcinung bezeichnet. Abb. 22 (Text S. 18)

mit ausdrucksvollem, glattrasiertem Gesichte,

langen grauen Haaren, einfach gekleidet war

und sich einfach und anspruchslos gab, dabei je-

doch in Erscheinung, Gesichtsbildung und Rede

den Eindruck dessen machte, was er war, ein be-

deutender Mann und ebensolcher Künstler. Wir

fprachen über die Kunst, an der Führich mit gan-

zem Herzen hing. Mit einer gewissen Beziehung

auf feine bescheidenc materielle Existenz meinte

er: „Jch sage meinen Schülern immer, zu rei-

chen Leuten kann ich euch nicht machen, aber die

Kunst ivill ich euch lehren." — Ein Bekenntnis

idealster Lebensauffassung in schlichten, aber be-

zeichnenden Worten! — Ilnd wirklich war Füh-

rich ein ivahrer Jdealist, seit seiner Jugend den

edelsten Aufgaben der Kunst, speziell der rcligiösen

Kunst zugewandt." — Zur Charakterisierung

dieses „Künstlerateliers" trägt noch bei die Schil-

derung seines Sohnes: „Er hatte das Bedürf-

nis, sein Arbeitszimmer innerhalb der Familie

aufzuschlagen. — Die Einrichtung war über die

Maßen einsach. Neben den zwei oder drei Staf-

feleien und einer dreistufigen Holztreppe sür

große Arbeiten würde man vergeblich nach künst-

lerischem Apparate gesucht haben. Sein Reißbrett

lehnte er auf die hervorgezogene Lade eines Tisches

und unterstützte es mit einigen Büchern. Dieser

Apparat genügte für die nach Hunderten zählen-

den Zeichnungen bis ins letzte Lebensjahr. Ein

Modell gab es nicht". — llnd auf die vollendeten

Zeichnungen bezog sich auch Schwinds scherzhast,

an das Töchterlein des Meisters, welches das für

den kleinen Arbeitstisch „schön gespitzte Arsenal"

täglich zu besorgen hatte, gerichtetes launiges Wort:

„Ja, wenn man solche Bleistifte hat, ist's keine

Kunst, gut zu zeichnen." — Jn solch bescheidenen

Verhältnissen hauste der Künstler und zn mitter-

nächtiger Stnnde noch leuchtete geivöhnlich die

Lampe aus der „Familienstube" auf die dunkeln

Gcburt Christi. Aus dem „Engltschcn Zyklus"