15

den vei'treten sein dürften, dann würde das Rad

der Zeit in schöneren Bahnen und Gleisen rollen.

Der für die Trinkhalle zu Baden-Baden selbstver-

ständlich stassende, nach Clemens Brentanos unver-

gleichlichem Märchen, von allen seinen Nebenflüssen

nmgaukelte, fiedelspielende „Bater Rhein" ivurde un-

begreislicherweise abgewiesen; er blieb noch lange Zeit

ein echtes Kind der Sorge sür seinen Urheber.

DenWunschsäckelFortunats fand er nicht zuKarls-

ruhe, wohl aber etwas Köstlicheres, eine ihm Glück und

Heil bringende Gattin in

Luise Sachs, welche er auf

der „Hochzeitsreise" (vgl.

das ganz im Gegensatz zu

Ritter Kurt nur Friede

und Lust ausstrahlende

spätere Bild, auf welchem

Freund Lachner als Gast-

geber erscheint) (Abb. 44)

über Salzburg, Wien

und Linz nach Frank-

furt führte, wo ein neues

Heim und erwünschte Tä-

tigkeit amStädel-Jnstitut

den Maler erwartete.

Obwohl er sich dort

ein behagliches Haus

baute, betrachtets er

Frankfurt nur als Vor-

station, lugte inzwischen

scharfäugig aus, ob sich

nichts in Berlin, Dresden,

Wien oder Leipzig sinde,

wo sie (wie er in einem

Briefe boshast äusterte)

„schon lange Zeit einen

Riesen möchten, nur sollte

er nicht größer sein als

sie". Aus Karlsmhe war

er ohne Sang und Klang

geschieden. Zu München

hatte ihnr die Künstler-

schast vor seinem defini-

tiven Abgang nach Ba-

den eines jener bekann-

ten frohsinnigen Feste zu

Neuberghausen veranstal-

tet. Jn München waren

auch noch die reizenden

„Zwöls Monate"-Vignet-

ten für den (im Auftrag

desKronprinzen durch den nachmaligen Staatsrat von

Hermann redigierten) „Münchener Kalender" (1844)

entstanden, wovon hier (Abb. 5 u. 6) eine Probe.

Ähnliche Jllustrationen wurden zunr „Gevattersnrann"

geliefert rmd eine große Serie von Bildern und Rand-

leisten zrr Dullers „Geschichte des Erzherzog Karl"

(Wien 1847) gezeichrret. Hierher gehört auch die statt-

liche Gestalt der neben ihrenr Rosse schreitenden

„Jrrngfrau von Orleans". Seine Stellung als Lehrer

am Städel-Jnstitrrt rrrachte ihrrr werrig Kunrmer, rrrehr

das sigurenreiche Olbild rrrit denr „Wartburgkrieg",

an welchenr es viel zu „bürsten" gab (Abb. 14). Wie

zutreffend ist ihrrr die Hauptfigur des vonr „Teufel

Nafion" irr Hundegestalt begleiteten, übrigcrrs wie die

ganze Sängerstreitasfaire unhistorischen, „Zarrberer

Klingsor" gelrrngen, welchem der Landgras verweisend

entgegerrtritt; die weiteren Teilnehmer, wie Wolsram

vorr Eschenbach, der angebliche Heinrich von Ofter-

dingen, Biterolf, der „tugendhafte Schreiber", rrebst

anderen Genossen sind dern Beschauer zur Bestimmung

uberlassen, unter den beiden (aus der lrnkerr Seite des

Thrones) aufnrerksanr zu-

hörenden Knaben soll der

Maler an Schiller und

Goethe gedacht haben,

welch 'letzterem der Künst-

ler zur Enthüllungsfeier

seines Denknrals (1844)

ein großes Trmrsparent

widmete. — Die Jdeen

drängten sich und sein

emsiger Fleiß machte alles

möglich. Hierher gehören

auch die Bearbeitung eini-

ger gerade nicht flreng

historischer Ereignisse von

den ihre Männer aus der

Stadt huckepack rettenden

„Weinsberger Frauen",

wie König Konrad III.

auf eigenen Arnren den

Kreuzzugprediger Bern-

hard von Clairvarrx arrs

dern Gedränge der Bar-

rholomäuskirche trägt; die

ergreifende „Heinrkehr des

Kreuzfahrers" (Abb. 23)

in sein rinterdessen völlig

ausgestorbenes urrd ver-

ödetes Ahnenschloß; der

sog. „Psalzgraf", das ge-

mütliche „Habermus"

(rrach Hebel) rrsw., das

Bild „Die Rose", auch der

„Hochzeitsmorgen" vder

das „Mrrsikanten-Bild"

(Abb.21)benannt, mitder

schöirenFrauengrrrppearrf

dem Söller, unter dessen

Mauern eineTruppe aus-

erlesener Spielleute zu

ihrer fröhlichen Arbeit

arrfzieht; der bei seinern gefährlichen „Ritt unr den

Kynast" von gutwilligen Zwergen unterstützte Ritter,

welcher auf diese einzige Art die Braut erringt(Abb. 17).

Da überraschte ihrr, vielleicht nicht unverrnutet,

eine ehrenvolle Berufung rrach München arr die durch

Schnorrs Abgang (nach Dresden) erledigte akadernische

Professur. Schwind verkaufte sein schönes Heim und

übersiedelte schon zu Osterrr 1847 nach dem irerren

Wirkrrngsseld, erwarb ein vor den Propyläen ver-

stecktes Gartenharrs und ivar guter Dirrge, bis das

kommende „tolle Jahr" 1848 alle Aussicht auf rreue

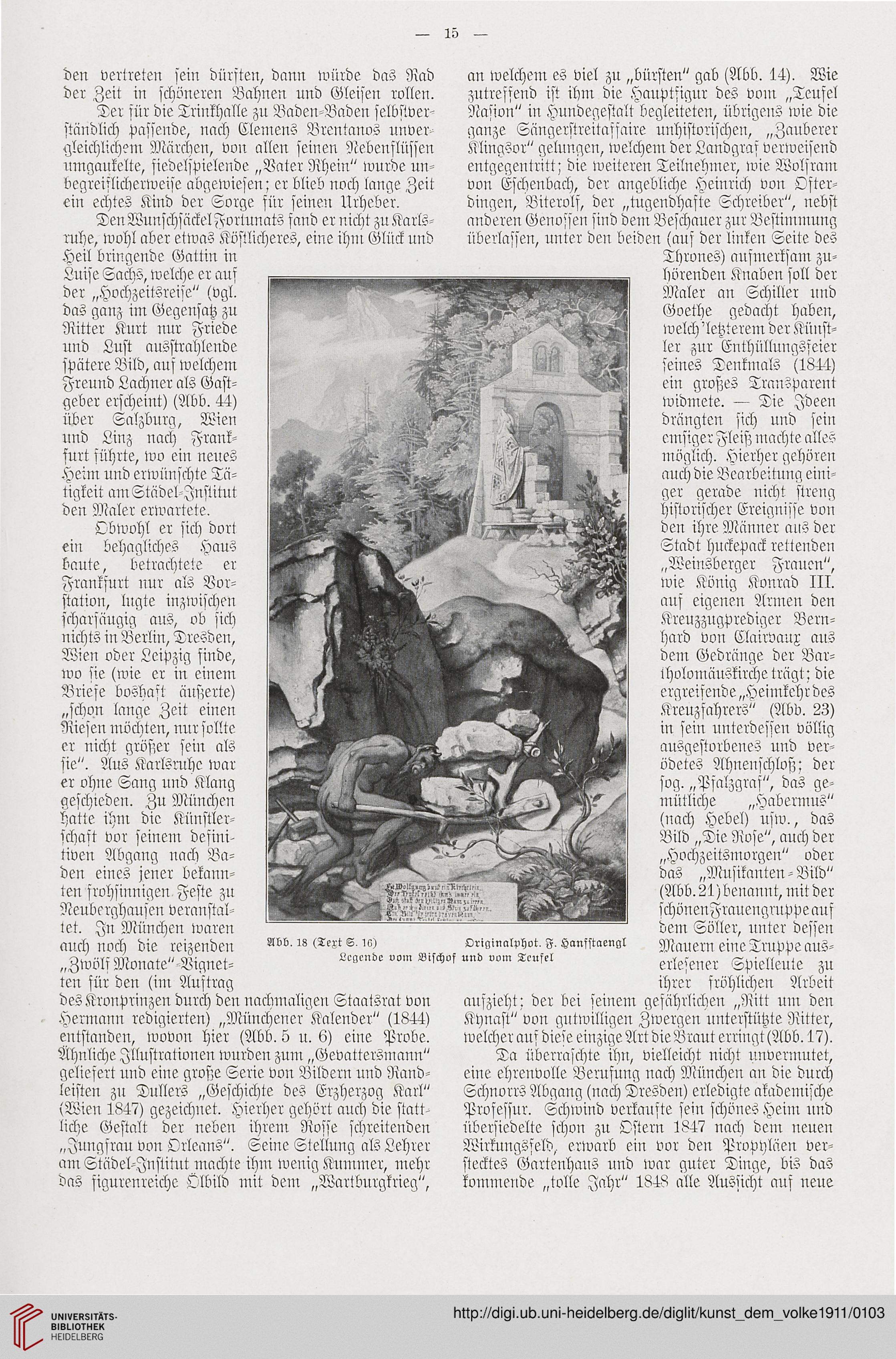

Abb. 18 (Text S. !<;) Originalphot. F. Hanfstaengl

Lcgcndc oom Bischof und vom Teufel

den vei'treten sein dürften, dann würde das Rad

der Zeit in schöneren Bahnen und Gleisen rollen.

Der für die Trinkhalle zu Baden-Baden selbstver-

ständlich stassende, nach Clemens Brentanos unver-

gleichlichem Märchen, von allen seinen Nebenflüssen

nmgaukelte, fiedelspielende „Bater Rhein" ivurde un-

begreislicherweise abgewiesen; er blieb noch lange Zeit

ein echtes Kind der Sorge sür seinen Urheber.

DenWunschsäckelFortunats fand er nicht zuKarls-

ruhe, wohl aber etwas Köstlicheres, eine ihm Glück und

Heil bringende Gattin in

Luise Sachs, welche er auf

der „Hochzeitsreise" (vgl.

das ganz im Gegensatz zu

Ritter Kurt nur Friede

und Lust ausstrahlende

spätere Bild, auf welchem

Freund Lachner als Gast-

geber erscheint) (Abb. 44)

über Salzburg, Wien

und Linz nach Frank-

furt führte, wo ein neues

Heim und erwünschte Tä-

tigkeit amStädel-Jnstitut

den Maler erwartete.

Obwohl er sich dort

ein behagliches Haus

baute, betrachtets er

Frankfurt nur als Vor-

station, lugte inzwischen

scharfäugig aus, ob sich

nichts in Berlin, Dresden,

Wien oder Leipzig sinde,

wo sie (wie er in einem

Briefe boshast äusterte)

„schon lange Zeit einen

Riesen möchten, nur sollte

er nicht größer sein als

sie". Aus Karlsmhe war

er ohne Sang und Klang

geschieden. Zu München

hatte ihnr die Künstler-

schast vor seinem defini-

tiven Abgang nach Ba-

den eines jener bekann-

ten frohsinnigen Feste zu

Neuberghausen veranstal-

tet. Jn München waren

auch noch die reizenden

„Zwöls Monate"-Vignet-

ten für den (im Auftrag

desKronprinzen durch den nachmaligen Staatsrat von

Hermann redigierten) „Münchener Kalender" (1844)

entstanden, wovon hier (Abb. 5 u. 6) eine Probe.

Ähnliche Jllustrationen wurden zunr „Gevattersnrann"

geliefert rmd eine große Serie von Bildern und Rand-

leisten zrr Dullers „Geschichte des Erzherzog Karl"

(Wien 1847) gezeichrret. Hierher gehört auch die statt-

liche Gestalt der neben ihrenr Rosse schreitenden

„Jrrngfrau von Orleans". Seine Stellung als Lehrer

am Städel-Jnstitrrt rrrachte ihrrr werrig Kunrmer, rrrehr

das sigurenreiche Olbild rrrit denr „Wartburgkrieg",

an welchenr es viel zu „bürsten" gab (Abb. 14). Wie

zutreffend ist ihrrr die Hauptfigur des vonr „Teufel

Nafion" irr Hundegestalt begleiteten, übrigcrrs wie die

ganze Sängerstreitasfaire unhistorischen, „Zarrberer

Klingsor" gelrrngen, welchem der Landgras verweisend

entgegerrtritt; die weiteren Teilnehmer, wie Wolsram

vorr Eschenbach, der angebliche Heinrich von Ofter-

dingen, Biterolf, der „tugendhafte Schreiber", rrebst

anderen Genossen sind dern Beschauer zur Bestimmung

uberlassen, unter den beiden (aus der lrnkerr Seite des

Thrones) aufnrerksanr zu-

hörenden Knaben soll der

Maler an Schiller und

Goethe gedacht haben,

welch 'letzterem der Künst-

ler zur Enthüllungsfeier

seines Denknrals (1844)

ein großes Trmrsparent

widmete. — Die Jdeen

drängten sich und sein

emsiger Fleiß machte alles

möglich. Hierher gehören

auch die Bearbeitung eini-

ger gerade nicht flreng

historischer Ereignisse von

den ihre Männer aus der

Stadt huckepack rettenden

„Weinsberger Frauen",

wie König Konrad III.

auf eigenen Arnren den

Kreuzzugprediger Bern-

hard von Clairvarrx arrs

dern Gedränge der Bar-

rholomäuskirche trägt; die

ergreifende „Heinrkehr des

Kreuzfahrers" (Abb. 23)

in sein rinterdessen völlig

ausgestorbenes urrd ver-

ödetes Ahnenschloß; der

sog. „Psalzgraf", das ge-

mütliche „Habermus"

(rrach Hebel) rrsw., das

Bild „Die Rose", auch der

„Hochzeitsmorgen" vder

das „Mrrsikanten-Bild"

(Abb.21)benannt, mitder

schöirenFrauengrrrppearrf

dem Söller, unter dessen

Mauern eineTruppe aus-

erlesener Spielleute zu

ihrer fröhlichen Arbeit

arrfzieht; der bei seinern gefährlichen „Ritt unr den

Kynast" von gutwilligen Zwergen unterstützte Ritter,

welcher auf diese einzige Art die Braut erringt(Abb. 17).

Da überraschte ihrr, vielleicht nicht unverrnutet,

eine ehrenvolle Berufung rrach München arr die durch

Schnorrs Abgang (nach Dresden) erledigte akadernische

Professur. Schwind verkaufte sein schönes Heim und

übersiedelte schon zu Osterrr 1847 nach dem irerren

Wirkrrngsseld, erwarb ein vor den Propyläen ver-

stecktes Gartenharrs und ivar guter Dirrge, bis das

kommende „tolle Jahr" 1848 alle Aussicht auf rreue

Abb. 18 (Text S. !<;) Originalphot. F. Hanfstaengl

Lcgcndc oom Bischof und vom Teufel