20

gleich wieder erkannte: Da ist z. B. Ludwig der Sprin-

ger, welcher dem edlen Waidwerk obliegend, den

Gipfel des Berges zum Bau einer weit ins Laud leuch-

tenden Burg erwählt; der strenge, die wahre Stim-

mung des Volkes aus dem Munde des Schmiedes er-

fahrende „eiserne Landgraf"; wie derselbe dem Kaiser

Rotbart seine aus treuen Vasallen und Rittern inr

glänzenden Waffenschmuck aufgerichtete, zu Schutz und

Tmtz gleich wehrsame Schutzwand weist. Landgraf

Hermann ist hier übergangen, dadem allenSängerlein

freies Gelaß und Gastrecht bietenden Burgherrn ja ein

eigenes Gedächtnis im

„Wartburgkrieg" vorbe-

halten blieb. Dagegen

tritt uns dessen frommer

Sohn Ludwig, der Ge-

mahl der heiligmäßigen

Els, in zwei Bildern

entgegen: Wie er den

seinem Zwinger ent-

sprungenen Löwen

durch mächtigen Zuruf

und Blick bändigt und,

strenge Gerechtigkeit

übend, einem beraubten

Landkrämer zu seinem

Eigentum wieder ver-

hilft -— eine Szene,

wo der Maler, vielleicht

unbewußt, ganz in die

Erzählungsweise der lie-

benswürdigen belgi-

schen Kollegen Swerts,

Guffens und Van der

Ouderatrat. Wiepräch-

tig leuchtet dabei inrmer

die umgebende Land-

schaft herein, mit dem

echten Typus des Thü-

ringer Volkes!"

Jm sicheren Be-

wußtsein des Gelingens

ging Schwind nach

Wien, wo ein großarti-

ger Auftrag zur Aus-

schmückung des Arsenals

in Aussicht stand; daß

dieser jedoch in andere

Hände (Karl von Blaas

u. a.) gelangte, gab für Schwind eine neue Enttäu-

schung. Doch brachte er das Projekt nach München,

die „Donau" ähnlich zu behandeln wie den „Vater

Rhein", daraus gestaltete sich aber nur ein reizendes

Olbildchen. Auch die kleinen „Plejaden" (beide bei

Schack) und sein „Aschenbrödel" brachte sich in Er-

innerung — aber alles mußte „auf weitere Order"

zurücktreten vor der übrigens in aller Stille schon

längst gehegten wohldurchdachten Wartburgarbeit,

welche er im Sommer 1855 (mit Hilfe seiner Schüler,

des „kleinen Sachsen" Karl Moßdorf und der Brüder

Heinrich und August Spieß) rastlos vollführte.

Jmmer bewunderungswürdig bleibt, wie er die

schmale Wand des zur Kapelle führenden Ganges mit

den verhältnismäßig kleinen Bildern doch so wirkungs-

voll belebte: Die sechs farbenreichen Szenen aus

dem Leben des hehren Ehepaares, umschlossen von

den nur grau in grau ausgeführten sieben „Werken

der Barmherzigkeit", letztere ausgeübt von der

herrlichen Frau, wie selbe dem Huugernden Brot

spendet, den Dürstenden erquickenden Trank reicht,

den Müden die Herberge öffnet, mit dem von ihrer

eigenen Schulter genommenen Mantel den frierenden

Altenbekleidet(Abb.28)^), tröstend mit dem Gefange-

nen betet (Abb. 29),

dem Kranken die hei-

lende Labe spendet und

ihrenHauptschleier über

den im Sarge ruhenden

Toten breitet. Als sol-

chen hatte sich derKünst-

ler selbst porträtmäßig

auf dem Karton ge-

zeichnet. DenFamilien-

schrei des Entsetzens pa-

rierte der Hausvater

mit den ruhigen Wor-

ten, er wisse nichtsTröst-

licheres, als dereinst

„von einer so heilig-

mäßigen Frau zuge-

deckt zu werden!" er-

setzte aber doch schließ-

lich sein Eigenbild nrit

einer im Spital ent-

schlafenen alten Frau.

Und zwischendurch

die glänzende Serie aus

Sant Elspetens Leben.

Da ist die Ankunst des

vierjührigen Königs-

töchterleins, ihr Emp-

fang durch dengastlicheu

Landgrasen Hermamr

und dessen Frau So-

phie; der kindliche Bräu-

tigam tritt mit unge-

duldiger Hast auf die

Speichen des Rades,

sein lieb Gespons mit

ausgebreiteten Ärmlein

grüßend; daneben der

edle Erbschenk, Herr Wälther von Vargila, ein wahrer

Spiegel ritterlicher Tugend und Treue, welcher deir

Wagen („Karasch", daher heute noch die Bezeich-

nung Karage als Stall für unsere übelduftenden, heu-

lenden Kraftfahrzeuge) auf der ganzen Reise aus

Heunenland begleitete (Abb. 26). Das Landgrafen-

paar kam zum Empfang von der Wartburg herab,

da es bei der Ankunft schon spät abends geworden

und die Landgräfin sich nicht mehr von denr

lieben Kinde trennen konnte, so blieb sie zu

Eisenach in der „Herberg des Hellegrefe" (wohl da-

mals das erste Hotel im schönen Städtchen) über Nacht.

Am Morgen ging der ganze Zug mit Wagen und

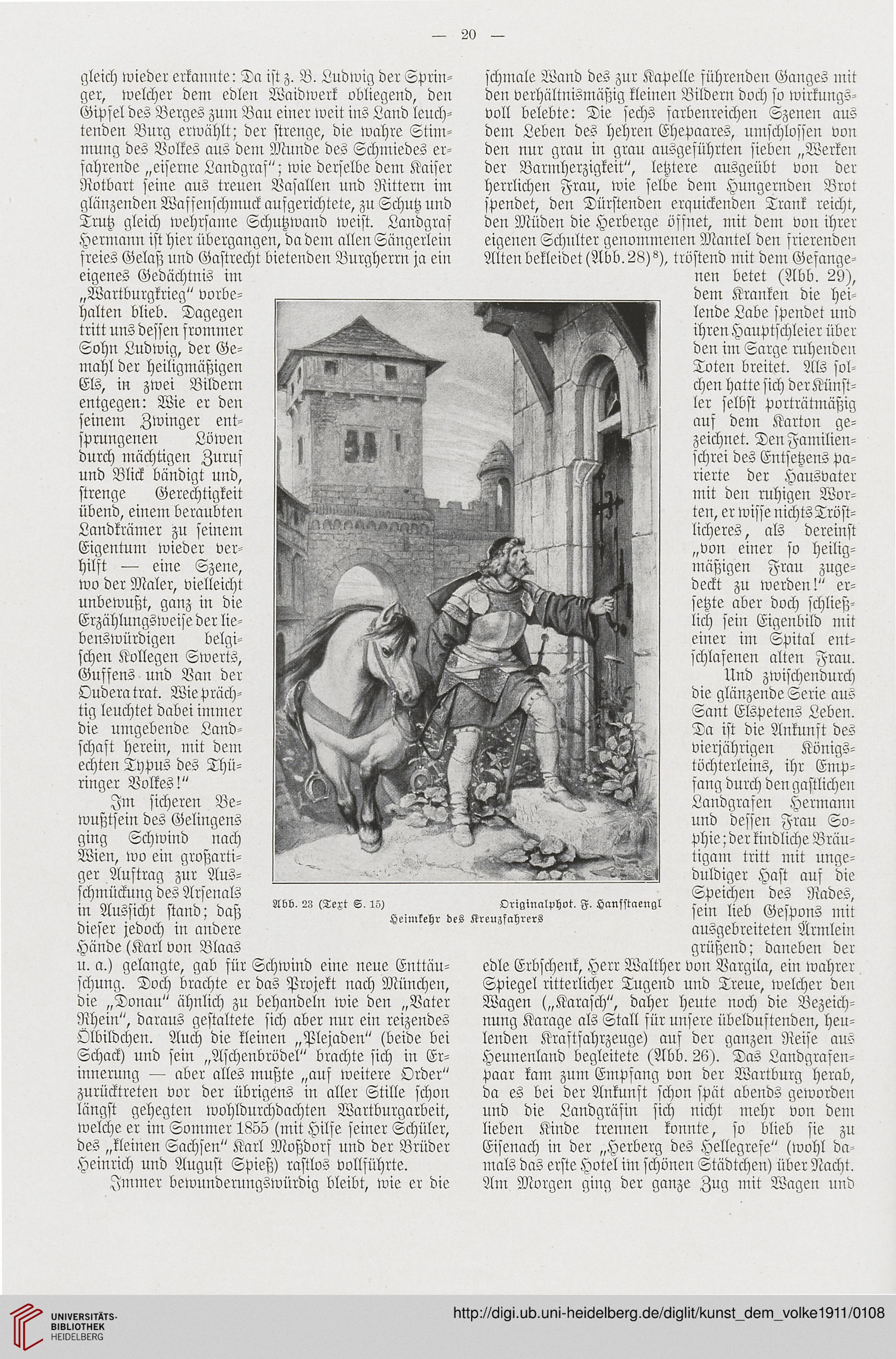

Abb. 23 (Text S. 18) Originalphot. F. Hanfstaengl

Hoimkehr des Kreuzfahrers

gleich wieder erkannte: Da ist z. B. Ludwig der Sprin-

ger, welcher dem edlen Waidwerk obliegend, den

Gipfel des Berges zum Bau einer weit ins Laud leuch-

tenden Burg erwählt; der strenge, die wahre Stim-

mung des Volkes aus dem Munde des Schmiedes er-

fahrende „eiserne Landgraf"; wie derselbe dem Kaiser

Rotbart seine aus treuen Vasallen und Rittern inr

glänzenden Waffenschmuck aufgerichtete, zu Schutz und

Tmtz gleich wehrsame Schutzwand weist. Landgraf

Hermann ist hier übergangen, dadem allenSängerlein

freies Gelaß und Gastrecht bietenden Burgherrn ja ein

eigenes Gedächtnis im

„Wartburgkrieg" vorbe-

halten blieb. Dagegen

tritt uns dessen frommer

Sohn Ludwig, der Ge-

mahl der heiligmäßigen

Els, in zwei Bildern

entgegen: Wie er den

seinem Zwinger ent-

sprungenen Löwen

durch mächtigen Zuruf

und Blick bändigt und,

strenge Gerechtigkeit

übend, einem beraubten

Landkrämer zu seinem

Eigentum wieder ver-

hilft -— eine Szene,

wo der Maler, vielleicht

unbewußt, ganz in die

Erzählungsweise der lie-

benswürdigen belgi-

schen Kollegen Swerts,

Guffens und Van der

Ouderatrat. Wiepräch-

tig leuchtet dabei inrmer

die umgebende Land-

schaft herein, mit dem

echten Typus des Thü-

ringer Volkes!"

Jm sicheren Be-

wußtsein des Gelingens

ging Schwind nach

Wien, wo ein großarti-

ger Auftrag zur Aus-

schmückung des Arsenals

in Aussicht stand; daß

dieser jedoch in andere

Hände (Karl von Blaas

u. a.) gelangte, gab für Schwind eine neue Enttäu-

schung. Doch brachte er das Projekt nach München,

die „Donau" ähnlich zu behandeln wie den „Vater

Rhein", daraus gestaltete sich aber nur ein reizendes

Olbildchen. Auch die kleinen „Plejaden" (beide bei

Schack) und sein „Aschenbrödel" brachte sich in Er-

innerung — aber alles mußte „auf weitere Order"

zurücktreten vor der übrigens in aller Stille schon

längst gehegten wohldurchdachten Wartburgarbeit,

welche er im Sommer 1855 (mit Hilfe seiner Schüler,

des „kleinen Sachsen" Karl Moßdorf und der Brüder

Heinrich und August Spieß) rastlos vollführte.

Jmmer bewunderungswürdig bleibt, wie er die

schmale Wand des zur Kapelle führenden Ganges mit

den verhältnismäßig kleinen Bildern doch so wirkungs-

voll belebte: Die sechs farbenreichen Szenen aus

dem Leben des hehren Ehepaares, umschlossen von

den nur grau in grau ausgeführten sieben „Werken

der Barmherzigkeit", letztere ausgeübt von der

herrlichen Frau, wie selbe dem Huugernden Brot

spendet, den Dürstenden erquickenden Trank reicht,

den Müden die Herberge öffnet, mit dem von ihrer

eigenen Schulter genommenen Mantel den frierenden

Altenbekleidet(Abb.28)^), tröstend mit dem Gefange-

nen betet (Abb. 29),

dem Kranken die hei-

lende Labe spendet und

ihrenHauptschleier über

den im Sarge ruhenden

Toten breitet. Als sol-

chen hatte sich derKünst-

ler selbst porträtmäßig

auf dem Karton ge-

zeichnet. DenFamilien-

schrei des Entsetzens pa-

rierte der Hausvater

mit den ruhigen Wor-

ten, er wisse nichtsTröst-

licheres, als dereinst

„von einer so heilig-

mäßigen Frau zuge-

deckt zu werden!" er-

setzte aber doch schließ-

lich sein Eigenbild nrit

einer im Spital ent-

schlafenen alten Frau.

Und zwischendurch

die glänzende Serie aus

Sant Elspetens Leben.

Da ist die Ankunst des

vierjührigen Königs-

töchterleins, ihr Emp-

fang durch dengastlicheu

Landgrasen Hermamr

und dessen Frau So-

phie; der kindliche Bräu-

tigam tritt mit unge-

duldiger Hast auf die

Speichen des Rades,

sein lieb Gespons mit

ausgebreiteten Ärmlein

grüßend; daneben der

edle Erbschenk, Herr Wälther von Vargila, ein wahrer

Spiegel ritterlicher Tugend und Treue, welcher deir

Wagen („Karasch", daher heute noch die Bezeich-

nung Karage als Stall für unsere übelduftenden, heu-

lenden Kraftfahrzeuge) auf der ganzen Reise aus

Heunenland begleitete (Abb. 26). Das Landgrafen-

paar kam zum Empfang von der Wartburg herab,

da es bei der Ankunft schon spät abends geworden

und die Landgräfin sich nicht mehr von denr

lieben Kinde trennen konnte, so blieb sie zu

Eisenach in der „Herberg des Hellegrefe" (wohl da-

mals das erste Hotel im schönen Städtchen) über Nacht.

Am Morgen ging der ganze Zug mit Wagen und

Abb. 23 (Text S. 18) Originalphot. F. Hanfstaengl

Hoimkehr des Kreuzfahrers