25

uneinsichtsvoll, dasz gerade ihnen so etwas geschehen

sollte, sich ausgrollend in gebührendes Helldunkel zu-

rückzieht.

Jn drolligster Stellung, weit vorgebeugt, sprach-

los und erstaunt, schautihrStiefpapa vomhohenSöller

herab, mit verständnisloser Miene, wie mühlräder-

mäßig es in seinem Haupt arbeitet, — neben seiner in

wohltätige Ohnmacht hinsinkenden Gattin eine köst-

liche Linie bildend. Vom hohen Königsschloß naht

schon, im jubelnden Chorus, der festliche Zug die

breiten Treppen herab, von trefflichen Spielleuten

eröffnet (darun-

ter uuverkennbar

Franz Lachner auf

seiner großen aus

der Oper „Catha-

rina Cornaro"

wohlbekanntenlan-

gen, silbernen

Trompete blaseud,

neben anderen da-

mals porträtbe-

kannten musikali-

schen Orchesterper-

sonen auch der

vergnüglichfiedeln-

de Meister und

Schöpfer des Bil-

des), um die Kö-

nigsbraut unter

goldenem Balda-

ck)in zu einpfangen

und von dem freu-

dig herzueilenden

Königspaar als er-

wünschte Tochter

allergnädigst zu be-

grüßen. Schwind

hatte das Bild „als

die Dekoration

eines Tanzsaales"

gedacht, deshalb

sitzen in den unte-

ren Ecken auch die

Musikanten; den

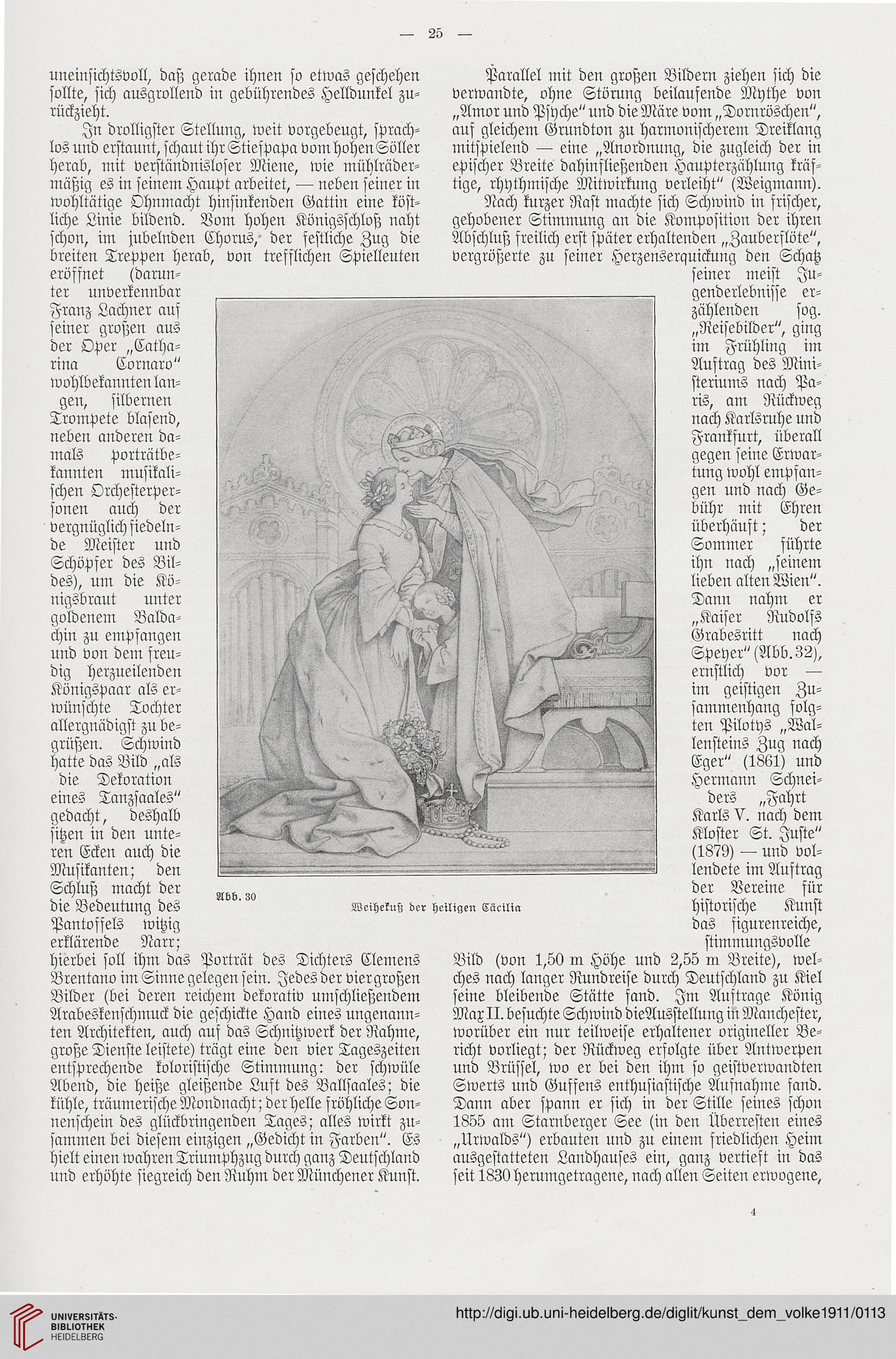

Schluß macht der

die Bedeutung des

Pantoffels witzig

erklärende Narr;

hierbei soll ihm das Porträt des Dichters Clemens

Brentauo imSinne gelegen sein. Jedesder viergroßen

Bilder (bei deren reichem dekorativ umschließeudem

Arabeskenschmuck die geschickte Hand eines ungenann-

ten Architekten, auch auf das Schnitzwerk der Rahme,

große Dienste leistete) trägt eine den vier Tageszeiten

entsprechende koloristische Stimmung: der schwüle

Abend, die heiße gleißende Luft des Ballsaales; die

kühle, träumerische Mondnacht; derhelle fröhliche Son-

nenschein des glückbringenden Tages; alles wirkt zu-

sammen bei diesem einzigen „Gedicht in Farben". Es

hielt einen wahren Triumphzug durch ganz Deutschland

und erhöhte siegreich den Ruhm der Münchener Kunst.

Parallel mit den großen Bildern ziehen sich die

verwandte, ohne Störung beilaufende Mythe von

„Amor und Psyche" und die Märe vom „Dornröschen",

auf gleichem Grundton zu harmonischerem Dreiklang

mitspieleud — eine „Anordnung, die zugleich der in

epischer Breite dahinfließenden Haupterzählung kräf-

tige, rhythmische Mitwirkung verleiht" (Weigmann).

Nach kurzer Rast machte sich Schwind in frischer,

gehobener Stimmung an die Komposition der ihren

Abschluß freilich erst später erhaltenden „Zauberflöte",

vergrößerte zu seiner Herzenserquickung den Schatz

seiner meist Ju-

genderlebnisse er-

zählenden sog.

„Reiselülder", ging

im Frühling im

Auftrag des Mini-

steriums nach Pa-

ris, am Rückweg

nach Karlsruhe und

Frankfurt, überall

gegen seine Erwar-

tung wohl empfan-

gen und nach Ge-

bühr mit Ehren

überhäuft; der

Sommer führte

ihn nach „seinem

lieben altenWien".

Dann nahm er

„Kaiser Rudolfs

Grabesritt nach

Speyer" (Abb.32),

ernstlich vor —

im geistigen Zu-

sammenhang folg-

ten Pilotys „Wal-

lensteins Zug nach

Eger" (1861) und

Hermann Schnei-

ders „Fahrt

Karls V. nach dem

Kloster St. Juste"

(1879) — und vol-

lendete im Auftrag

der Vereine für

historische Kunst

das figurenreiche,

stimmungsvolle

Bild (von 1,50 m Höhe und 2,55 in Breite), wel-

ches nach langer Rundreise durch Deutschland zu Kiel

seine bleibende Stätte faud. Jm Auftrage König

Maxll. besuchte Schwind dieAusstellung in Manchester,

worüber ein uur teilweise erhaltener origiueller Be-

richt vorliegt; der Rückweg erfolgte über Autwerpen

und Brüssel, wo er bei den ihm so geistverwandten

Swerts und Guffens enthusiastische Aufnahme fand.

Dann aber spann er sich in der Stille seines schon

1855 am Starnberger See (in den Überresten eines

„Urwalds") erbauten und zu einem friedlichen Heim

ausgestatteten Landhauses eiu, ganz vertieft in das

seit 1830herumgetragene, nach allen Seiten erwogene,

4

uneinsichtsvoll, dasz gerade ihnen so etwas geschehen

sollte, sich ausgrollend in gebührendes Helldunkel zu-

rückzieht.

Jn drolligster Stellung, weit vorgebeugt, sprach-

los und erstaunt, schautihrStiefpapa vomhohenSöller

herab, mit verständnisloser Miene, wie mühlräder-

mäßig es in seinem Haupt arbeitet, — neben seiner in

wohltätige Ohnmacht hinsinkenden Gattin eine köst-

liche Linie bildend. Vom hohen Königsschloß naht

schon, im jubelnden Chorus, der festliche Zug die

breiten Treppen herab, von trefflichen Spielleuten

eröffnet (darun-

ter uuverkennbar

Franz Lachner auf

seiner großen aus

der Oper „Catha-

rina Cornaro"

wohlbekanntenlan-

gen, silbernen

Trompete blaseud,

neben anderen da-

mals porträtbe-

kannten musikali-

schen Orchesterper-

sonen auch der

vergnüglichfiedeln-

de Meister und

Schöpfer des Bil-

des), um die Kö-

nigsbraut unter

goldenem Balda-

ck)in zu einpfangen

und von dem freu-

dig herzueilenden

Königspaar als er-

wünschte Tochter

allergnädigst zu be-

grüßen. Schwind

hatte das Bild „als

die Dekoration

eines Tanzsaales"

gedacht, deshalb

sitzen in den unte-

ren Ecken auch die

Musikanten; den

Schluß macht der

die Bedeutung des

Pantoffels witzig

erklärende Narr;

hierbei soll ihm das Porträt des Dichters Clemens

Brentauo imSinne gelegen sein. Jedesder viergroßen

Bilder (bei deren reichem dekorativ umschließeudem

Arabeskenschmuck die geschickte Hand eines ungenann-

ten Architekten, auch auf das Schnitzwerk der Rahme,

große Dienste leistete) trägt eine den vier Tageszeiten

entsprechende koloristische Stimmung: der schwüle

Abend, die heiße gleißende Luft des Ballsaales; die

kühle, träumerische Mondnacht; derhelle fröhliche Son-

nenschein des glückbringenden Tages; alles wirkt zu-

sammen bei diesem einzigen „Gedicht in Farben". Es

hielt einen wahren Triumphzug durch ganz Deutschland

und erhöhte siegreich den Ruhm der Münchener Kunst.

Parallel mit den großen Bildern ziehen sich die

verwandte, ohne Störung beilaufende Mythe von

„Amor und Psyche" und die Märe vom „Dornröschen",

auf gleichem Grundton zu harmonischerem Dreiklang

mitspieleud — eine „Anordnung, die zugleich der in

epischer Breite dahinfließenden Haupterzählung kräf-

tige, rhythmische Mitwirkung verleiht" (Weigmann).

Nach kurzer Rast machte sich Schwind in frischer,

gehobener Stimmung an die Komposition der ihren

Abschluß freilich erst später erhaltenden „Zauberflöte",

vergrößerte zu seiner Herzenserquickung den Schatz

seiner meist Ju-

genderlebnisse er-

zählenden sog.

„Reiselülder", ging

im Frühling im

Auftrag des Mini-

steriums nach Pa-

ris, am Rückweg

nach Karlsruhe und

Frankfurt, überall

gegen seine Erwar-

tung wohl empfan-

gen und nach Ge-

bühr mit Ehren

überhäuft; der

Sommer führte

ihn nach „seinem

lieben altenWien".

Dann nahm er

„Kaiser Rudolfs

Grabesritt nach

Speyer" (Abb.32),

ernstlich vor —

im geistigen Zu-

sammenhang folg-

ten Pilotys „Wal-

lensteins Zug nach

Eger" (1861) und

Hermann Schnei-

ders „Fahrt

Karls V. nach dem

Kloster St. Juste"

(1879) — und vol-

lendete im Auftrag

der Vereine für

historische Kunst

das figurenreiche,

stimmungsvolle

Bild (von 1,50 m Höhe und 2,55 in Breite), wel-

ches nach langer Rundreise durch Deutschland zu Kiel

seine bleibende Stätte faud. Jm Auftrage König

Maxll. besuchte Schwind dieAusstellung in Manchester,

worüber ein uur teilweise erhaltener origiueller Be-

richt vorliegt; der Rückweg erfolgte über Autwerpen

und Brüssel, wo er bei den ihm so geistverwandten

Swerts und Guffens enthusiastische Aufnahme fand.

Dann aber spann er sich in der Stille seines schon

1855 am Starnberger See (in den Überresten eines

„Urwalds") erbauten und zu einem friedlichen Heim

ausgestatteten Landhauses eiu, ganz vertieft in das

seit 1830herumgetragene, nach allen Seiten erwogene,

4