40

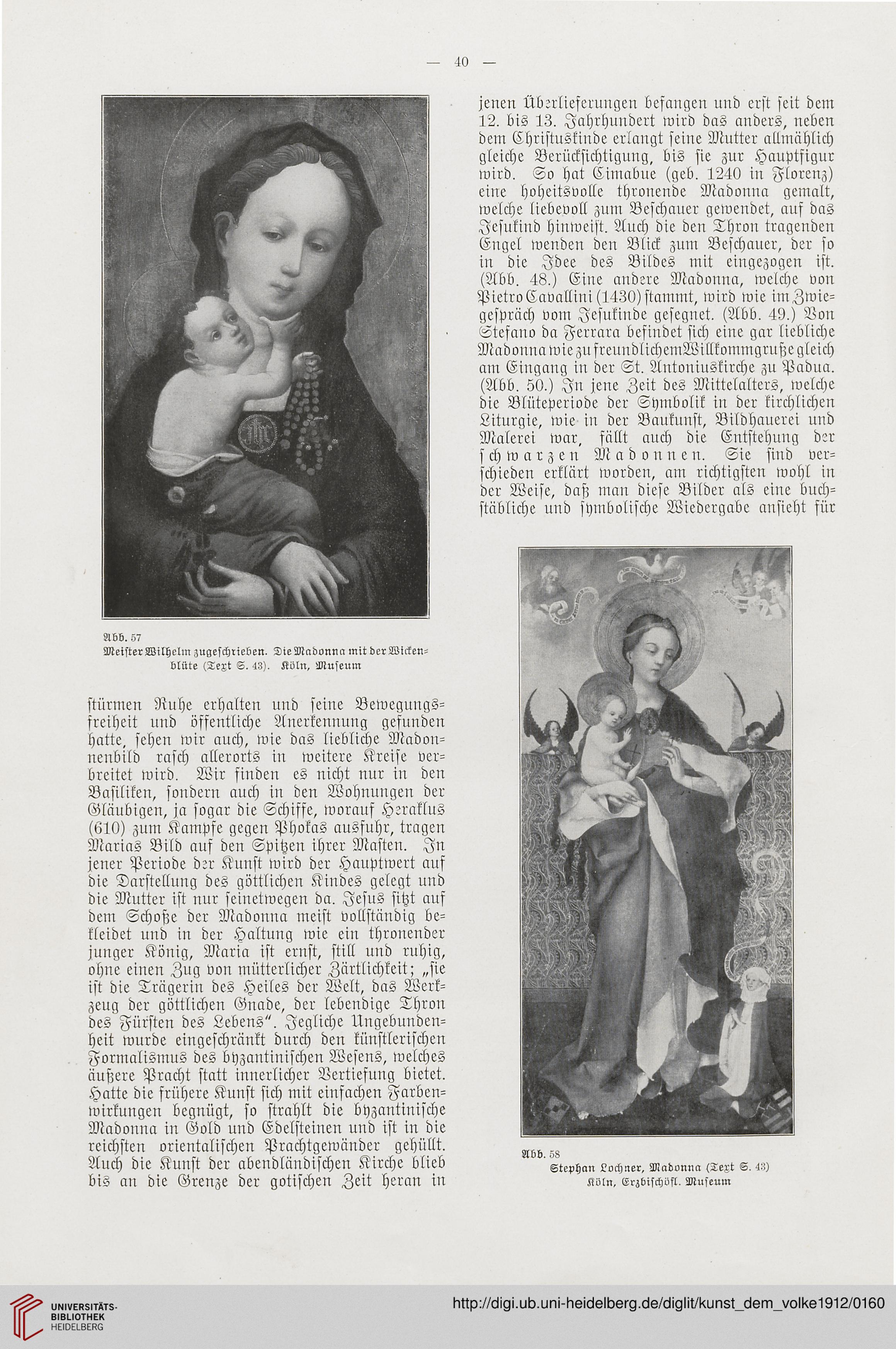

Abb. 57

MeisterWilhelm zugeschrieben. DieMndonnn mitdcrWicken-

blüte (Text S. 4S>. Köln, Museum

stürmen Nuhe erhalten und seiile Bewegungs-

freiheit und öffentliche Anerkennung gefunden

hatte, sehen wir auch, wie das liebliche Madon-

nenbild rasch allerorts in weitere Kreise ver-

breitet wird. Wir finden es nicht nur in den

Basiliken, sondern auch in den Wohnungen der

Gläubigen, ja sogar die Schiffe, worauf Heraklus

(610) zum Kampfe gegen Phokas ausfuhr, tragen

Marias Bild auf den Spitzen ihrer Masten. Jn

jener Periode der Kunst wird der Hauptwert auf

die Darstellung des göttlichen Kindes gelegt und

die Mutter ist nur seinetwegen da. Jesus sitzt auf

dem Schoße der Madonna meist vollständig be-

kleidet und in der Haltung wie ein thronender

junger König, Maria ist ernst, still und ruhig,

ohne einen Zug von mütterlicher Zärtlichkeit; „sie

ist die Trägerin des Heiles der Welt, das Werk-

zeug der göttlichen Gnade, der lebendige Thron

des Fürsten des Lebens". Jegliche Ungebunden-

heit wurde eingeschränkt durch den künstlerischen

Formalismus des byzantinischen Wesens, welches

äußere Pracht statt innerlicher Vertiefung bietet.

Hatte die frühere Kunst sich mit einfachen Farben-

wirkungen begnügt, so strahlt die byzantinische

Madonna in Gold und Edelsteinen und ist in die

reichsten orientalischen Prachtgewänder gehüllt.

Auch die Kunst der abendländischen Kirche blieb

bis an die Grenze der gotischen Zeit heran in

jenen Überlieferungen befangen und erst seit dem

12. bis 13. Jahrhundert wird das anders, neben

dem Christuskinde erlangt seine Mutter allmählich

gleiche Berücksichtigung. bis sie zur Hauptfigur

wird. So hat Cimabue (geb. 1240 in Florenz)

eine hoheitsvolle thronende Madonna gemalt,

welche liebevoll zum Beschauer gewendet, auf das

Jesukind hinweist. Auch die den Thron tragenden

Engel wenden den Blick zum Beschauer, der so

in die Jdee des Bildes mit eingezogen ist.

(Abb. 48.) Eine andere Madonna, welche von

PietroCavallini (1430)stammt, wird wie imZwie-

gespräch vom Jesukinde gesegnet. (Abb. 49.) Von

Stefano da Ferrara befindet sich eine gar liebliche

MadonnawiezufreundlichemWillkommgrußegleich

am Eingang in der St. Antoniuskirche zu Padua.

(Abb. 50.) Jn jene Zeit des Mittelalters, welche

die Blüteperiode der Symbolik in der kirchlichen

Liturgie, wie in der Baukunst, Bildhauerei und

Malerei war, fällt auch die Entstehung der

schwarzen Madonnen. Sie sind ver-

schieden erklärt worden, am richtigsten wohl in

der Weise, daß man diese Bilder als eine buch-

stäbliche und symbolische Wiedergabe ansieht für

Abb.58

Stephan Lochnor, Madonna (Text S. 48)

Küln, Erzbischöfl. Museum

Abb. 57

MeisterWilhelm zugeschrieben. DieMndonnn mitdcrWicken-

blüte (Text S. 4S>. Köln, Museum

stürmen Nuhe erhalten und seiile Bewegungs-

freiheit und öffentliche Anerkennung gefunden

hatte, sehen wir auch, wie das liebliche Madon-

nenbild rasch allerorts in weitere Kreise ver-

breitet wird. Wir finden es nicht nur in den

Basiliken, sondern auch in den Wohnungen der

Gläubigen, ja sogar die Schiffe, worauf Heraklus

(610) zum Kampfe gegen Phokas ausfuhr, tragen

Marias Bild auf den Spitzen ihrer Masten. Jn

jener Periode der Kunst wird der Hauptwert auf

die Darstellung des göttlichen Kindes gelegt und

die Mutter ist nur seinetwegen da. Jesus sitzt auf

dem Schoße der Madonna meist vollständig be-

kleidet und in der Haltung wie ein thronender

junger König, Maria ist ernst, still und ruhig,

ohne einen Zug von mütterlicher Zärtlichkeit; „sie

ist die Trägerin des Heiles der Welt, das Werk-

zeug der göttlichen Gnade, der lebendige Thron

des Fürsten des Lebens". Jegliche Ungebunden-

heit wurde eingeschränkt durch den künstlerischen

Formalismus des byzantinischen Wesens, welches

äußere Pracht statt innerlicher Vertiefung bietet.

Hatte die frühere Kunst sich mit einfachen Farben-

wirkungen begnügt, so strahlt die byzantinische

Madonna in Gold und Edelsteinen und ist in die

reichsten orientalischen Prachtgewänder gehüllt.

Auch die Kunst der abendländischen Kirche blieb

bis an die Grenze der gotischen Zeit heran in

jenen Überlieferungen befangen und erst seit dem

12. bis 13. Jahrhundert wird das anders, neben

dem Christuskinde erlangt seine Mutter allmählich

gleiche Berücksichtigung. bis sie zur Hauptfigur

wird. So hat Cimabue (geb. 1240 in Florenz)

eine hoheitsvolle thronende Madonna gemalt,

welche liebevoll zum Beschauer gewendet, auf das

Jesukind hinweist. Auch die den Thron tragenden

Engel wenden den Blick zum Beschauer, der so

in die Jdee des Bildes mit eingezogen ist.

(Abb. 48.) Eine andere Madonna, welche von

PietroCavallini (1430)stammt, wird wie imZwie-

gespräch vom Jesukinde gesegnet. (Abb. 49.) Von

Stefano da Ferrara befindet sich eine gar liebliche

MadonnawiezufreundlichemWillkommgrußegleich

am Eingang in der St. Antoniuskirche zu Padua.

(Abb. 50.) Jn jene Zeit des Mittelalters, welche

die Blüteperiode der Symbolik in der kirchlichen

Liturgie, wie in der Baukunst, Bildhauerei und

Malerei war, fällt auch die Entstehung der

schwarzen Madonnen. Sie sind ver-

schieden erklärt worden, am richtigsten wohl in

der Weise, daß man diese Bilder als eine buch-

stäbliche und symbolische Wiedergabe ansieht für

Abb.58

Stephan Lochnor, Madonna (Text S. 48)

Küln, Erzbischöfl. Museum